旧六月五日。二十四節気の【小暑(しょうしょ)】です。

大暑来れる前なればなり

『暦便覧』(天明八年/1788年出版)

酷暑の夏本番が忍び寄ってくる感じが伝わってきますね。さて今日は新暦で七夕。あいにく星は望めそうにありませんが、ご安心ください。旧暦の七夕は今年8月7日(木)です。きっと夜空は晴れ渡ることでしょう。梅雨も後半に入ってじめじめ蒸し蒸しとした陽気になってきました。急に夏の暑さがやって来て、早くも少々夏バテ気味です。

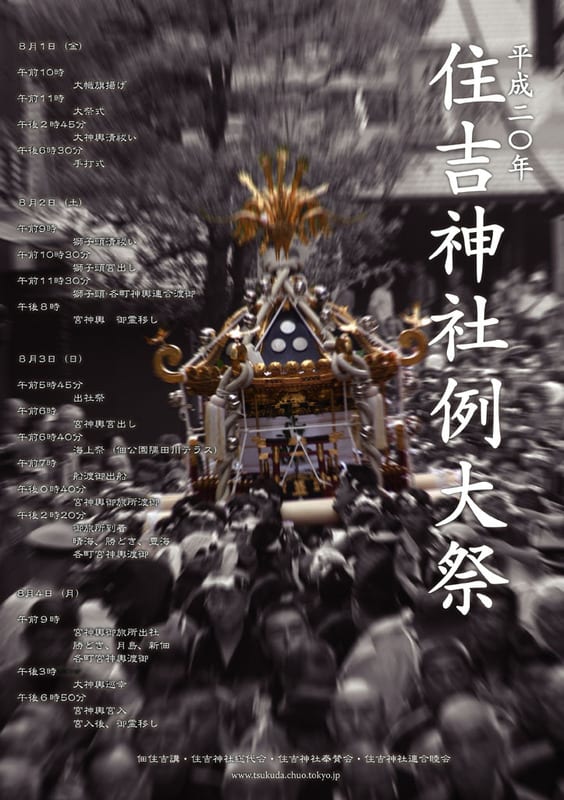

わが町の氏神、佃住吉神社の例大祭、通称“佃祭”は、今年三年に一度の本祭りです。大祭の日程は8/1(金)~4(月)の四日間。住吉神社が鎮座する佃島を中心に佃、月島、勝どき、晴海の氏子地域全体が祭り一色に染まります。佃祭りのシンボルと言えば、八角形をした宮神輿の「八角神輿」、若衆が担いで町内を渡御する一対の「獅子頭」、軽快で粋な響きの「佃囃子」、そして住吉神社を守るように立てられる六本の「大幟」です。高さ20メートル、川を渡る夏の風になびく姿は勇壮そのものです。

わが町の氏神、佃住吉神社の例大祭、通称“佃祭”は、今年三年に一度の本祭りです。大祭の日程は8/1(金)~4(月)の四日間。住吉神社が鎮座する佃島を中心に佃、月島、勝どき、晴海の氏子地域全体が祭り一色に染まります。佃祭りのシンボルと言えば、八角形をした宮神輿の「八角神輿」、若衆が担いで町内を渡御する一対の「獅子頭」、軽快で粋な響きの「佃囃子」、そして住吉神社を守るように立てられる六本の「大幟」です。高さ20メートル、川を渡る夏の風になびく姿は勇壮そのものです。

(歌川広重の名所江戸百景より「佃しま住吉の祭」)

7/6日曜日。「大幟」の柱や柱を固定するための抱木(だき)が、佃堀から掘り出されました。 住吉神社の祭礼や行事を司る佃住吉講の人々が朝から集まり、この日潮位が最も低くなる13時頃を中心に手順よく掘り出して行きます。木は空気や雨風に触れるよりも、堀の底に埋めておく方が劣化が少ないので、祭りが始まった江戸の頃から伝統的に、この手法がとられているそうです。

住吉神社の祭礼や行事を司る佃住吉講の人々が朝から集まり、この日潮位が最も低くなる13時頃を中心に手順よく掘り出して行きます。木は空気や雨風に触れるよりも、堀の底に埋めておく方が劣化が少ないので、祭りが始まった江戸の頃から伝統的に、この手法がとられているそうです。

(写真左:佃堀の底から姿を現し工事用クレーンで吊り上げられる柱/佃堀に浸かって柱から泥を洗い落とす/柱を固定するための抱木) これから佃島周辺では詰所、獅子小屋、山車小屋、囃子殿などが建てられ、大幟の柱は7/27(日)に立ち、祭り初日の8/1(金)の朝10時、一斉に幟旗が揚げられて祭り本番を迎えます。三年に一度、いつもより暑く熱い夏がいよいよやってきました。

これから佃島周辺では詰所、獅子小屋、山車小屋、囃子殿などが建てられ、大幟の柱は7/27(日)に立ち、祭り初日の8/1(金)の朝10時、一斉に幟旗が揚げられて祭り本番を迎えます。三年に一度、いつもより暑く熱い夏がいよいよやってきました。

(写真は今回のポスター。クリックすると大きくなります。左側に日程が書いてありますのでご覧ください。佃住吉講のホームページから頂きました。)

住吉神社例大祭「佃祭」に関する過去のエントリーは

2005.7.27「住吉神社例大祭~其の壱~御神輿の準備」

2005.8.11「住吉神社例大祭~其の弐~祭始まる」

2005.8.12「住吉神社例大祭~其の参~神輿上がる」

2005.8.15「住吉神社例大祭~番外編~夢見心地な祭りの夜」

です。ぜひご覧ください。