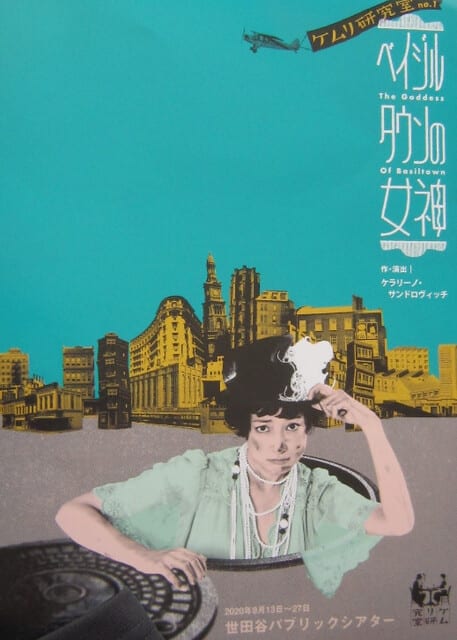

『ベイジルタウンの女神』

~万国の乞食(こじき)、団結せよ!~

☆初めに☆

久しぶりに、世田谷パブリックシアターまでお邪魔しました。休日のこの界隈(かいわい)は、以前より人出は少なかったでしょうか。しかしマスク姿ではあっても、表情に陰りが感じられない皆さんからは、おびえた日々が少し遠く感じられました。

一方主催者側には、時ならぬ緊張がありました。入り口での検温・消毒はもちろん、終演後の「列ごとの退場」に、私たちは覚悟に近いものを見たように思いました。

「こちらにひとりでも感染者が出たら、それでおしまいですから」

関係者の言葉に、そうだったと思いました。来てもらっていいものか随分迷いましたという言葉、そして開演までこぎつけるまでの苦労と不安を伝えられていたことを思い出しました。

行って良かった。ケラリーノ・サンドロヴィッチは初めてではないけれど、この演出家の舞台を初めて観たような気がしました。終演後、初めて立ち(スタンディングオベーション)ました。

1 同居/共存する世界

盲(めくら)/キチガイ、すれすれに、いや、十分に禁句の言葉が飛び交う舞台だった。登場するのは「ホームレス」ではなく、「乞食」なのである。おそらくテレビだったら、これらは流されることが許されなかった。これらの言葉をバックに、ステージは無言の強烈な力で覆(おお)われていく。

「しっかり気を保ちなよ」「何を怖がってるんだい」

一カ月間だけスラムから逃げ出さず、自分の正体をあかすことなく暮らすことが出来たら、そのエリアをあなたに無償で提供しましょうと提案され、大企業の社長マーガレット・ロイドは、その貧民窟(ひんみんくつ)に乗り込む。私はすぐ、地獄の中を無言で通過出来たら魔法を教えてあげようという、芥川の『杜子春』を思い出した。しかし、悪霊と疫病の巣窟(そうくつ)と言われるスラムの中で、マーガレットは住民から「チキン」という愛称をもらう。すぐに「なじんで」しまったのだ。『杜子春』にあった悲惨が、ここにはなかった。気がつくと、私たち(観客)が広い場所に解放されている。物語が寄せる力は、マーガレットに向かったものではなく、実は私たちに向けたものだったということに気付くのは、おそらくすべてが終わって、スタンディングオベーションをする頃だった気がする。私たちは背中を強く押されていた。さあ、行こうよ、と。

相対する世界が、この舞台でふたつ登場する。ひとつはもちろん「富めるもの」と「持たざるもの」。そしてもうひとつが、兄はロイド社社長の婚約者、弟がスラムの住人という「双子」だ。相対していても、ともに「人間=生まれ」という共通の要素を持つ。とりわけ双子は「そっくり」だが、「似て非なる」ものでもあった。「富めるもの」と兄は舞台を猛進するが、ものにあふれた豊かな生活が「明日」は無事かどうかおびえている。他方の「持たざるもの」と弟の方は微動だにしない。スラムの住人は屋根のない満天の空に星を眺めて暮らし、弟はこだわりの言葉/行動を毎日終日繰り返す。

マーガレットは正統な大富豪だ。スラムに入っても果敢にというより、無自覚にブランドの紅茶を注文する。今は一文なしでも、一カ月あとには数百万倍で返すと言って紅茶を注文する。貧しい店の女主人は、

「一カ月先の百万円(舞台での実際の単位は違う)なんかいらないよ、今は百円がいるんだよ!」

こう言ってマーガレットを鼻で笑って追い出す。私たちは、いかがわしかったり必要がなかったりする「善意」や「未来」を思い出し、そこにしがみついて来た自分たちの姿を見るのだ。一方、スラムの住人たちは、マーガレットがここにいてはいけない金持ち/富豪であることに気がつかない。住人としては、彼女を追放するのでなく「キチガイ」とすることで、帳尻を合わせた。こうして彼女はここで、市民権-共存する権利を得る。スラムの持つ力とマーガレットに固有な興味関心、このふたつが両者をつなぐ。

2 霊気は舞い降りる

「乞食」の「乞」は、霊気を祈ること。托鉢(たくはつ)ばかりではなく、軒下をめぐり門の前に立って人々が「乞(こ)う」ことは、そのことによって普段知らない人々が分かち合う、ということでもあった。人々は昔、そういう習慣を持っていた。所有するものが「分ける」ことによって、集落が家族が豊かな共同体になった。「ものもらい」の習慣は、集落の力でもあった。そこに霊気が宿るのだ。

スラムには「ものもらい」を習慣とする力があった。人々が願う霊気は、そんな力をバックに突然舞い降りる。きっかけのひとつは、マーガレットがニセモノではない本物の「乞食」となったことである。彼女は、いやこの場合は彼女たちというべきか、彼女たちは、いまは過去の傷や悔恨に見えるものが、宝物だったことに気付く。大切な「子どもだったこと/時」に気づき、

「明日のこと?………分からないわ」

と言う。絶望して言ってるのではない。それって大切なことなの?と言っている。もっと大切なことの中で、私(たち)は生きてるわ、と言っているのだ。観ている私のマスクが濡れそうになる。

霊気が舞い降りるもうひとつのきっかけは、過去の出来事のせいで精神を病んだ双子の弟のもとから、である。彼は同じ言動を繰り返すことで、逸脱(いつだつ)的ではあっても自分の道を歩いていた。その不動の姿は、スラムの地盤でもあった。終盤、マーガレットに湧いた不信が原因で、スラムの人々に動揺が生まれる。しかしスラムが買収され撤去されるという土壇場で、弟はどんでん返しを演出する。霊気は舞い降り、物語は一気にハッピーな終幕を迎える。それはまるで不動な場所はあるのだ、とでも言ってるかのようだ。

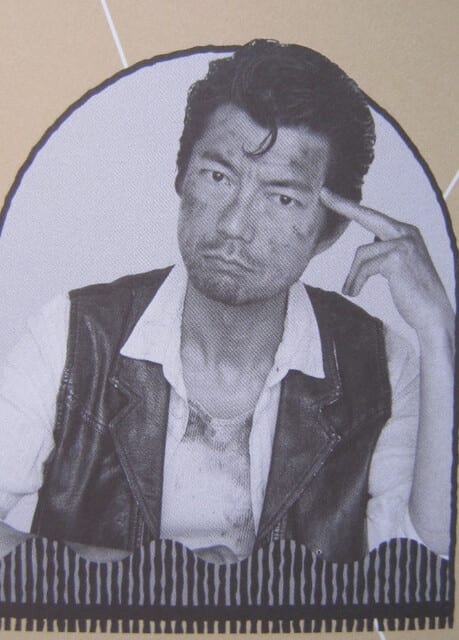

乞食を続ける一部を除き、サクセスなストーリーだった。「王様」が石油王になるというラストを見て、私はこの俳優がかつて小学生(5年生)だった時の「大金持ちになる」作文を思い出してしまった。

ケラリーノ・サンドロヴィッチは、この舞台で「人を食った」のではない。「コロナを食った」のだ。

☆後記☆

チャーミングな姉妹と出口で会えました。「私たちも立ってしまいました」と言うのです。少し遅れて立ったことを、若干後悔した私です。ぜひ皆さんも観てください。お勧めです。兵庫公演は10月4日まで。北九州は9日と10日です。北九州の読者の皆さん、チケットは買えましたか。

☆☆

嫌なニュースが続くこの頃ですが、いい季節となりました。中秋の名月って久しぶりに見た気がします。コーヒー飲んで見上げる空に、ホッとしています。

学校を回ると、様々な工夫をこらした運動会や体育祭を語る先生たちの顔が嬉しそうです。頑張りましょう!