東野圭吾

~心優しい書き手~

☆初めに☆

小泉今日子の「不倫宣言」で、ゴシップ探しにいとまのない連中がうろたえてるみたいで、小気味がいい。相手はどうでもいい男みたいですけど、それより小泉今日子のさばきに感心しました。細かいことは興味ないですが、要するに、

「放っといて」

「私の問題なんだから」

ということなんだろうと思いました。人としてどうなのかとか、奥さんの気持ちを考えたのかなどと、間抜けどもが騒いで喜んでるわけです。「下衆(げす)の勘繰り」を全く相手にしない。「覚悟」がないと、こうは出来ません。やっぱりこの人は、より抜きの「アイドル」だったんだなと思いました。

今回は少し気分を変えて、エンターテインメントです。

1 『祈りの幕が下りる時』

原作はまだ読んでないが、初めに言ってしまう。この映画、B級である。

名画『砂の器』を想起させる、という感想がある。私も荒野をさまようシーン、そしてラストを見て感じた。しかし『砂の器』は、どうすることも出来ない、大きな力が作用し引き起された事件だ。映画上映にあたって「全国国立ハンゼン氏病療養所患者協議会(全患協)」が反対したが、制作サイドの強い熱意が患者の方々を動かし、上映にこぎ着けたことは以前書いた。ハンセン病に限らず、人々の心に「どうしようもなく」宿る、病や症状に対する偏見や悪意は、今も続いている。

一方『祈りの……』は、たった一人の軽はずみな女が引き起こし、その後連鎖した事件だ。きわめて個別特殊な事情を背景にしてしか起きなかった。観客は「かわいそうに」という感想を持つだけである。まあこんな事件もないことはないとは思うし、それはそれでいいんだけれど。

しかし同じく、東野の作品『麒麟の翼』は違っている。これは誰もが当事者となる、誰もが巻き込まれるものを引っさげている事件だ。

この作品は、映画/原作ともにA級と思う。

『祈りの……』のダメ出しは以上である。

2 「地の文」

そんなわけで、映画のテーマは事件の動機にあるのではない。家族または親子に焦点がある。その点に限れば、この「加賀シリーズ」の八作目『新参者』に似ているかも知れない。

ふたつ印象的だったシーン。どちらも松嶋菜々子がいい。

本当は偶然ではない、剣道場での出会い。日本橋署の新参者・加賀刑事の姿/佇(たたず)まいを確認出来るこの日を、彼女は待っていた。そして、彼女のそれまでの想像は、確信へと変化する。加賀の背後に父の姿を見たのだ。自分自身を喪(うしな)い、世間から身を隠していたお父さんは、不幸な日ばかりではなかったと、安堵(あんど)の顔を浮かべる松嶋の顔がいい。

そしてもうひとつ。

「オマエもお父さんと同じ、地獄の苦しみを味わうがいい」

とアップされた松嶋の凄味(すごみ)ある顔。涙が鼻から落ちていく。

さて、以前、この「加賀シリーズ」の『赤い指』をけちょんけちょんに言った私として、少し付け加えなければならぬ思いでいる。

『赤い指』の内容に関しては、SPドラマも原作も両方いいのだ。私は「加賀シリーズ」をいくつか読んだだけなのだが、いつも作者・東野の構成にまんまとひっかかり、登場人物に感情移入してしまう。たとえば『新参者』第五章「洋菓子屋の店員」。母親の勘違いと店員の戸惑いはしかし、両者に温かいものを流し続けていた。事件がこのすれ違いを終わらせる。店員は母親の気持ちを素直に受け止める。気がつけば、読むものは涙を落とすのだ。「加賀シリーズ」は、全編こんな人情味にあふれている。

しかし、いつも気になって、とうとう『赤い指』ではけちょんけちょんに言ってしまったのは、物語の会話でない「地の文」である。

「……文化人やタレントらが、口々に[何やら]語り始めた……そんなことを[好き勝手に]話し合っている」(『麒麟の翼』)

抜き書きの[ ]の部分はいらないと思う。思い入ればかりが目立つ。しかしこれは、被害者家族の言葉と思えば「必要」なのだ。この部分を、もっと客観的な「語り手」に語らせる方がいいかどうか、もちろん東野は考えたはずだ。しかし、私は作者の思い、この部分に関して言えば「無責任な連中」への作者の思いが、露出しているように思っている。そう考えれば、心優しい作者には、この[ ]の部分も必要である。いつも違和感を覚えていた「地の文」に、最近はそう思うようにもしている。東野は福島の原発や震災への思いを、今回も忘れていなかったのだ。

「二十五メートルプールに水は入っておらず、底には[どこからか飛んできた]枯れ葉が溜まっていた」(『同』)

それでもやっぱり[ ]んとこ、いらないかなあとしつこく思う私なのだった。

それと、原作のここんとこに地図を入れてほしいなあと思うのは、私だけではないでしょうね。その点、テレビや映画は良かった。

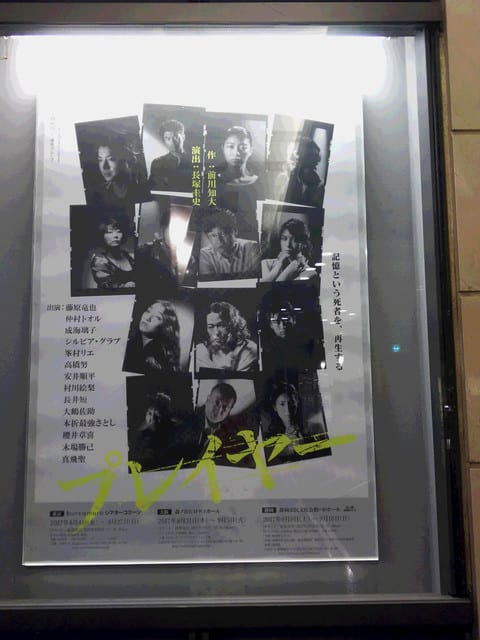

日本橋ではありませんが、下町浅草ってことで。

☆後記☆

恩師・藤原先生と、30年を大きく越えて再会しました。

「身体が思うようでなく、その分世の中へのいらだちが募(つの)る」

と言っていた先生ですが、思いのほか元気で良かった。

先だっての台風で、栃木県の「おとなしい思川」が暴れました。思川開発事業に反対してきた先生に、そのことを聞きたかった。

「ダムを造るにあたって、山の木を大きくえぐり取ってね」

それが原因らしい。山の木々は「緑のダム」と言って、水を吸収するのです。

「良かったね、今日は」

と言ったのは、同席した「きたかみ地球温暖化対策協議会」代表で、大学の先輩の佐藤哲朗さんです。先輩は、私があれほどお世話になった藤原先生に、お礼のひとつも告げずに千葉に来てしまったことを覚えていたのです。

お礼を言えて良かった。天ぷら美味しかったです。

☆ ☆

先週の話ですが、藤井君やりましたね、史上初だとか中学生五段。私のようにバカな周囲の興奮に振り回されず、偉いなあ。来週はいよいよ羽生さんとの対決。どちらが勝っても、いい勝負になるのでしょう。

あと、ドラマ『99,9』面白いですねえ。

~心優しい書き手~

☆初めに☆

小泉今日子の「不倫宣言」で、ゴシップ探しにいとまのない連中がうろたえてるみたいで、小気味がいい。相手はどうでもいい男みたいですけど、それより小泉今日子のさばきに感心しました。細かいことは興味ないですが、要するに、

「放っといて」

「私の問題なんだから」

ということなんだろうと思いました。人としてどうなのかとか、奥さんの気持ちを考えたのかなどと、間抜けどもが騒いで喜んでるわけです。「下衆(げす)の勘繰り」を全く相手にしない。「覚悟」がないと、こうは出来ません。やっぱりこの人は、より抜きの「アイドル」だったんだなと思いました。

今回は少し気分を変えて、エンターテインメントです。

1 『祈りの幕が下りる時』

原作はまだ読んでないが、初めに言ってしまう。この映画、B級である。

名画『砂の器』を想起させる、という感想がある。私も荒野をさまようシーン、そしてラストを見て感じた。しかし『砂の器』は、どうすることも出来ない、大きな力が作用し引き起された事件だ。映画上映にあたって「全国国立ハンゼン氏病療養所患者協議会(全患協)」が反対したが、制作サイドの強い熱意が患者の方々を動かし、上映にこぎ着けたことは以前書いた。ハンセン病に限らず、人々の心に「どうしようもなく」宿る、病や症状に対する偏見や悪意は、今も続いている。

一方『祈りの……』は、たった一人の軽はずみな女が引き起こし、その後連鎖した事件だ。きわめて個別特殊な事情を背景にしてしか起きなかった。観客は「かわいそうに」という感想を持つだけである。まあこんな事件もないことはないとは思うし、それはそれでいいんだけれど。

しかし同じく、東野の作品『麒麟の翼』は違っている。これは誰もが当事者となる、誰もが巻き込まれるものを引っさげている事件だ。

この作品は、映画/原作ともにA級と思う。

『祈りの……』のダメ出しは以上である。

2 「地の文」

そんなわけで、映画のテーマは事件の動機にあるのではない。家族または親子に焦点がある。その点に限れば、この「加賀シリーズ」の八作目『新参者』に似ているかも知れない。

ふたつ印象的だったシーン。どちらも松嶋菜々子がいい。

本当は偶然ではない、剣道場での出会い。日本橋署の新参者・加賀刑事の姿/佇(たたず)まいを確認出来るこの日を、彼女は待っていた。そして、彼女のそれまでの想像は、確信へと変化する。加賀の背後に父の姿を見たのだ。自分自身を喪(うしな)い、世間から身を隠していたお父さんは、不幸な日ばかりではなかったと、安堵(あんど)の顔を浮かべる松嶋の顔がいい。

そしてもうひとつ。

「オマエもお父さんと同じ、地獄の苦しみを味わうがいい」

とアップされた松嶋の凄味(すごみ)ある顔。涙が鼻から落ちていく。

さて、以前、この「加賀シリーズ」の『赤い指』をけちょんけちょんに言った私として、少し付け加えなければならぬ思いでいる。

『赤い指』の内容に関しては、SPドラマも原作も両方いいのだ。私は「加賀シリーズ」をいくつか読んだだけなのだが、いつも作者・東野の構成にまんまとひっかかり、登場人物に感情移入してしまう。たとえば『新参者』第五章「洋菓子屋の店員」。母親の勘違いと店員の戸惑いはしかし、両者に温かいものを流し続けていた。事件がこのすれ違いを終わらせる。店員は母親の気持ちを素直に受け止める。気がつけば、読むものは涙を落とすのだ。「加賀シリーズ」は、全編こんな人情味にあふれている。

しかし、いつも気になって、とうとう『赤い指』ではけちょんけちょんに言ってしまったのは、物語の会話でない「地の文」である。

「……文化人やタレントらが、口々に[何やら]語り始めた……そんなことを[好き勝手に]話し合っている」(『麒麟の翼』)

抜き書きの[ ]の部分はいらないと思う。思い入ればかりが目立つ。しかしこれは、被害者家族の言葉と思えば「必要」なのだ。この部分を、もっと客観的な「語り手」に語らせる方がいいかどうか、もちろん東野は考えたはずだ。しかし、私は作者の思い、この部分に関して言えば「無責任な連中」への作者の思いが、露出しているように思っている。そう考えれば、心優しい作者には、この[ ]の部分も必要である。いつも違和感を覚えていた「地の文」に、最近はそう思うようにもしている。東野は福島の原発や震災への思いを、今回も忘れていなかったのだ。

「二十五メートルプールに水は入っておらず、底には[どこからか飛んできた]枯れ葉が溜まっていた」(『同』)

それでもやっぱり[ ]んとこ、いらないかなあとしつこく思う私なのだった。

それと、原作のここんとこに地図を入れてほしいなあと思うのは、私だけではないでしょうね。その点、テレビや映画は良かった。

日本橋ではありませんが、下町浅草ってことで。

☆後記☆

恩師・藤原先生と、30年を大きく越えて再会しました。

「身体が思うようでなく、その分世の中へのいらだちが募(つの)る」

と言っていた先生ですが、思いのほか元気で良かった。

先だっての台風で、栃木県の「おとなしい思川」が暴れました。思川開発事業に反対してきた先生に、そのことを聞きたかった。

「ダムを造るにあたって、山の木を大きくえぐり取ってね」

それが原因らしい。山の木々は「緑のダム」と言って、水を吸収するのです。

「良かったね、今日は」

と言ったのは、同席した「きたかみ地球温暖化対策協議会」代表で、大学の先輩の佐藤哲朗さんです。先輩は、私があれほどお世話になった藤原先生に、お礼のひとつも告げずに千葉に来てしまったことを覚えていたのです。

お礼を言えて良かった。天ぷら美味しかったです。

☆ ☆

先週の話ですが、藤井君やりましたね、史上初だとか中学生五段。私のようにバカな周囲の興奮に振り回されず、偉いなあ。来週はいよいよ羽生さんとの対決。どちらが勝っても、いい勝負になるのでしょう。

あと、ドラマ『99,9』面白いですねえ。