最低賃金の焦点(下) 時短で雇用守る

山縣宏寿・専修大学准教授に聞く

最低賃金が上がっても、雇用が失われない場合があります。それは最賃引き上げによって、労働力の需要が増える場合です。

残業をなくして

なぜ労働力需要がふえるか。最賃の上昇で労働者の収入が増えれば、消費に向かう。そうなると企業は増産しなければなりません。そのためには労働力確保を必要とします。そうすると労働力が必要になり、失業者が減るわけです。

その際、どう労働力需要に結びつけていくかが極めて重要です。たとえば、増産によって企業内で必要な労働時間が1日8時間から12時間になったとしましょう。そのとき、労働者1人あたりの労働時間を残業も含めて12時間にするのではなく、8時間にすればいいのです。そうすると、労働力需要が高まるわけです。

しかし日本では、増産が雇用に結びつきにくい要因があります。日本の労働時間の上限規制があまりにも弱すぎることです。一企業内で仕事量が1・5倍になったとしても、新しい労働者を雇用せず、労働者1人あたりの残業を増やすことで対応することができるわけです。極端な例でいえば「あなたは、いままで8時間労働だったけれども、これからは12時間働いてほしい」ということです。なぜ日本では雇用増で対応しないかというと、雇用を増やすより、労働者に長時間労働をやらせる方が、企業にとって人件費を削減できる構造があるからです。ここで12時間の仕事を2人で担当していたとすれば、2人の労働時間はあわせて24時間になります。この仕事を3人で担当すれば、1人あたり8時間で済むわけです。

つまり、最賃を引き上げる際、「失業者が増える」「雇用者が減る」ということにならない仕組みを整える必要があるわけです。そのためには、労働時間の上限規制をしっかり行うことで、労働者に長時間の残業をさせた方が人件費が安くなるという構造を壊すことが必要です。

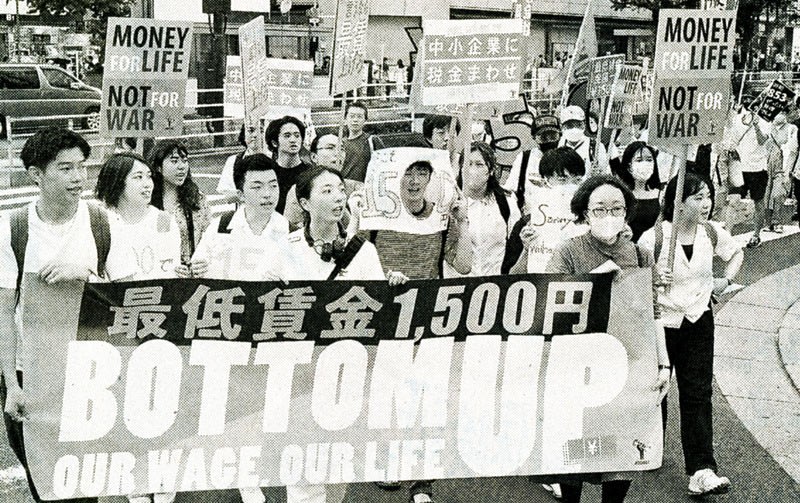

「最低賃金今すぐ上げろ」と訴えるサウンドデモ参加者たち=2023年7月15日、東京都新宿区

上限規制の強化

最賃だけが、労働政策として機能しているわけではありません。もし最賃の引き上げが「雇用の縮減につながる」というのであれば、他の政策と連動させて雇用増に向かう仕組みを社会の中に構築することこそ求められています。

いま日本の労働時間の上限規制は、時間外労働では、過労死水準と同じ1カ月100時間、年間720時間です。時間外労働と休日労働とを合わせた時間では、年間960時間の時間外・休日労働をさせることが可能な状況となっています。最賃引き上げと雇用増を同時に実現するためには、労働時間の上限規制を強化することが必要です。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年5月24日付掲載

労働力需要が増えた場合。どう労働力需要に結びつけていくかが極めて重要。たとえば、増産によって企業内で必要な労働時間が1日8時間から12時間になったとしましょう。そのとき、労働者1人あたりの労働時間を残業も含めて12時間にするのではなく、8時間にすればいいのです。そうすると、労働力需要が高まるわけ。

ここで12時間の仕事を2人で担当していたとすれば、2人の労働時間はあわせて24時間になります。この仕事を3人で担当すれば、1人あたり8時間で済むわけ。

山縣宏寿・専修大学准教授に聞く

最低賃金が上がっても、雇用が失われない場合があります。それは最賃引き上げによって、労働力の需要が増える場合です。

残業をなくして

なぜ労働力需要がふえるか。最賃の上昇で労働者の収入が増えれば、消費に向かう。そうなると企業は増産しなければなりません。そのためには労働力確保を必要とします。そうすると労働力が必要になり、失業者が減るわけです。

その際、どう労働力需要に結びつけていくかが極めて重要です。たとえば、増産によって企業内で必要な労働時間が1日8時間から12時間になったとしましょう。そのとき、労働者1人あたりの労働時間を残業も含めて12時間にするのではなく、8時間にすればいいのです。そうすると、労働力需要が高まるわけです。

しかし日本では、増産が雇用に結びつきにくい要因があります。日本の労働時間の上限規制があまりにも弱すぎることです。一企業内で仕事量が1・5倍になったとしても、新しい労働者を雇用せず、労働者1人あたりの残業を増やすことで対応することができるわけです。極端な例でいえば「あなたは、いままで8時間労働だったけれども、これからは12時間働いてほしい」ということです。なぜ日本では雇用増で対応しないかというと、雇用を増やすより、労働者に長時間労働をやらせる方が、企業にとって人件費を削減できる構造があるからです。ここで12時間の仕事を2人で担当していたとすれば、2人の労働時間はあわせて24時間になります。この仕事を3人で担当すれば、1人あたり8時間で済むわけです。

つまり、最賃を引き上げる際、「失業者が増える」「雇用者が減る」ということにならない仕組みを整える必要があるわけです。そのためには、労働時間の上限規制をしっかり行うことで、労働者に長時間の残業をさせた方が人件費が安くなるという構造を壊すことが必要です。

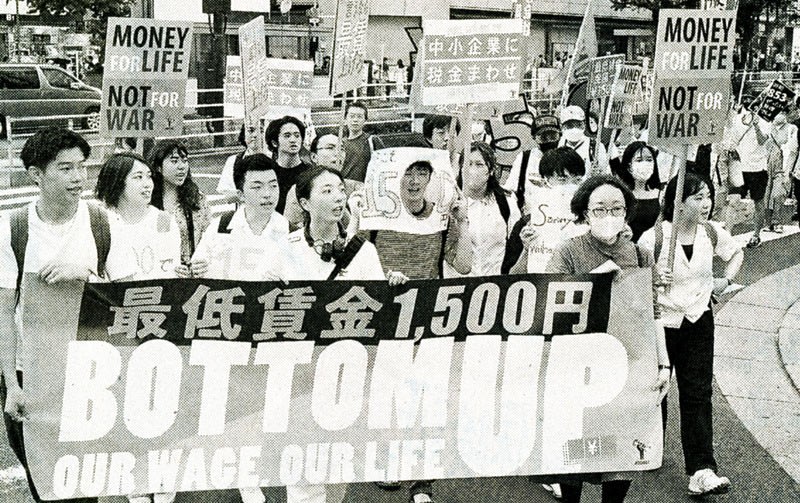

「最低賃金今すぐ上げろ」と訴えるサウンドデモ参加者たち=2023年7月15日、東京都新宿区

上限規制の強化

最賃だけが、労働政策として機能しているわけではありません。もし最賃の引き上げが「雇用の縮減につながる」というのであれば、他の政策と連動させて雇用増に向かう仕組みを社会の中に構築することこそ求められています。

いま日本の労働時間の上限規制は、時間外労働では、過労死水準と同じ1カ月100時間、年間720時間です。時間外労働と休日労働とを合わせた時間では、年間960時間の時間外・休日労働をさせることが可能な状況となっています。最賃引き上げと雇用増を同時に実現するためには、労働時間の上限規制を強化することが必要です。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年5月24日付掲載

労働力需要が増えた場合。どう労働力需要に結びつけていくかが極めて重要。たとえば、増産によって企業内で必要な労働時間が1日8時間から12時間になったとしましょう。そのとき、労働者1人あたりの労働時間を残業も含めて12時間にするのではなく、8時間にすればいいのです。そうすると、労働力需要が高まるわけ。

ここで12時間の仕事を2人で担当していたとすれば、2人の労働時間はあわせて24時間になります。この仕事を3人で担当すれば、1人あたり8時間で済むわけ。