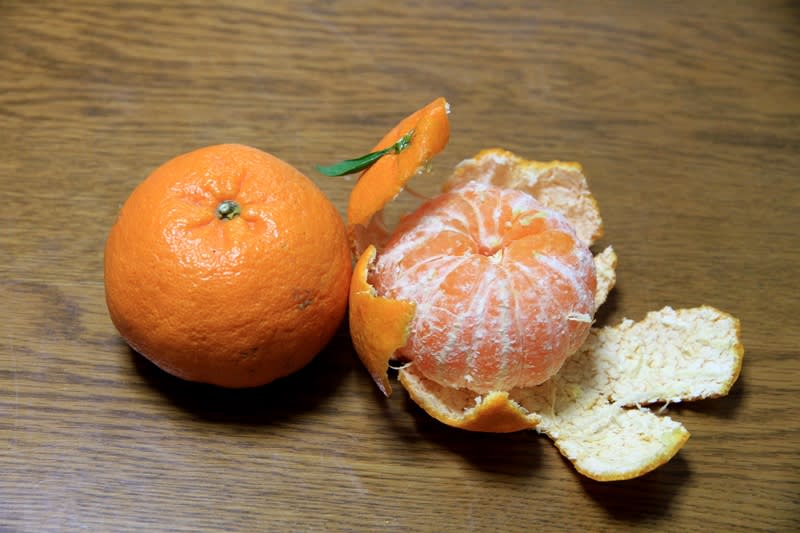

今日の果物

弓削瓢柑

弓削瓢柑は私のブログで何度か紹介したことがあります。柑橘類の中ではとてもユニークな形をしていて目を引きます。食味的には4月以降で柑橘の中では遅い部類に属します。一般のお店にはまだあまり出回らないので食べたことのある人は少ないと思いますが、グレープフルーツを甘くしたような味で香りも味も爽やかです。熊本県で生まれた品種のようですが昭和の初めごろ台湾に持ち込まれ台北大学で研究されていました。それを日本から行った人が持ち帰り台湾の品種だと日本に帰って伝えたため戦後は台湾の品種だと誤った情報として広まったようです。柑橘の中でも文旦のグループは種をまくと種々様々な形のものが生まれ、昔から九州南部と高知にはいろいろな種類の文旦類が地方種として残されてきました。この弓削瓢柑もその一つです。弓削瓢柑の親はきっと江戸時代に南の国との交易船に乗ってやって来たかまたはベトナムの方から黒潮に乗ってドンブラコッコとやって来たのかそのようなことだったと思われます。

今日は新しいカメラの試し撮りに大島の東部東和地区へ行ってきました。今日は初めてなので初期設定のままオートでカメラ任せで撮ってみました。動くものを撮るには多少設定を変えなければいけないので風景と花を中心にして撮りましたが幸い蝶の写真も少し撮れました。今日のブログの写真は全て新しいカメラのものです。トリミングはしていますが編集なしです。

昼間の光りの中ですから全体として明るく撮れていますがもう少し明暗をはっきりさせたい気もします。AFの速さはあまり早くありませんが向きを変えるとすぐに勝手にそこへ合わせてくれるのは便利です。これから徐々に私の好みの写真が撮れるよう設定を変えていこうと思っています。

海岸の風景

お詣り

お正月ですからお宮さんへもお参りしてきました。100段くらいある石段を一気に上がると8分目くらい上がったところで少し息が切れてしまい後はゆっくり一歩一歩登りました。齢ですかね。

昨年も2日にこの神社にお参りしているのを思い出しました。この神社の森は珍しい植物が生えているのでとても面白いのです。

水仙

道端に咲く花

皆さんもお気づきでしょうが白い花はとるのが難しいですね。

〆は今日出会った蝶たちです

ベニシジミ

まだスイバに卵を産む気でしょうか。一昨年は1月6日に卵を産んでいるところを見ました。その後何度も見に行きましたがその卵が冬の間に孵化したのかどうかは確認できませんでした。

矢印の所にいるのが2齢幼虫です。

ムラサキツバメ

カバマダラの幼虫と蛹

少し暖かいからでしょうかトウワタの葉を食べていました。

一応写したいものにピントはあっているようです。

この頃のカメラはすごいと思いますが機能を覚えて使いこなすまでには相当かかりそうです。

自分で剥くくらいなら食べるの止そうかなと思いましたが正月早々もめることもないので少し遊び心を出して剥きました。ビーラーでリンゴをむくのは初めてです。私たちの子供の頃は刃物を上手に使えなくては一人前とは認められなかった時代ですから包丁やナイフでリンゴの皮を一度も切らずに剥くなんて当たり前のことでした。どれだけ長く剥くか兄弟で競争もしたものです。ビーラーは割に使いやすくて約3mくらいに剥けて私が満足している

自分で剥くくらいなら食べるの止そうかなと思いましたが正月早々もめることもないので少し遊び心を出して剥きました。ビーラーでリンゴをむくのは初めてです。私たちの子供の頃は刃物を上手に使えなくては一人前とは認められなかった時代ですから包丁やナイフでリンゴの皮を一度も切らずに剥くなんて当たり前のことでした。どれだけ長く剥くか兄弟で競争もしたものです。ビーラーは割に使いやすくて約3mくらいに剥けて私が満足している とカミさんはバカなことをと冷ややかな目で見ていました。なにごとも遊び心でやれば楽しいものです。

とカミさんはバカなことをと冷ややかな目で見ていました。なにごとも遊び心でやれば楽しいものです。