鳴門の高島で移動運用を終え、板東の御朱印巡りに行ってみましょう。

小鳴門橋13時26分発の鳴門大麻線・板野行きに乗ります。鳴門駅前を経由し板東にある霊山寺や二番札所前(極楽寺)を経由し板野駅に向かうバスです。主に鳴門から池田へ抜ける県道12号の旧道を走り「こんな狭い道を走るの?」と思いたくなる路線です。休日は1日7本です。

板東は現在鳴門市の一部となっていますが元は板野郡で「板野の東」にあるから板東だそうです。板東と言えば中日ドラゴンズの投手だった板東英二さんを思い浮かべる方も多いと思いますが、板東姓のルーツはこの板東の地であり、板東さんも実際この地に住んでいたそうです。

萩原バス停で下車、目の前に十輪寺があります。

651年に智光律師により創建されたとされる真言宗のお寺です。その後弘法大師がこのお寺に逗留し談義を行ったことから「談議所」と呼ばれています。鳴門から霊山寺に向かう道すがらにあり「一番前札所」となっておりもちろん納経ができます。

ご住職が「時間があるなら本堂へどうぞ」と上げて頂き、お寺の歴史を教えてもらいました。76代目の現ご住職に至るまで記録が全部残っているそうです。京都なんかですと応仁の乱でそれ以前の記録が焼けて残っていないお寺が少なくなく、こうして記録が残っていることは貴重だと思います。

今は歩き遍路が減ったこと、歩きでも鳴門西から霊山寺に直接向かうことができるため今はこのお寺を訪れる巡礼者は少ないそうです。貴重な話を聞くことができました。

十輪寺の御朱印です。印は「談義所」となっており「十輪寺」の印はないのだそうです。

十輪寺の前の道を道なりに進めば霊山寺です。

天平年間に行基が創建したとされる真言宗のお寺で四国霊場の一番として有名です。弘法大師が21日間の修行を行うなど大きな寺院でしたが長宗我部元親勢に焼かれ江戸時代に再興しています。

立派な山門ですね。

本尊は釈迦如来で秘仏だそうです。

なぜ霊山寺が一番なのかですが、これはかつての畿内から四国へのルートか関係していると言われています。当時は大阪や和歌山から淡路島を経由し難所の鳴門海峡を避けて小鳴門海峡へ入るルートが一般的だったためです。鳴門に上陸すれば最寄りの札所は霊山寺になります。

明治以降船の建造技術や航海技術が発達し四国の玄関口は小松島になったり徳島になったりと目まぐるしく変わりますが、明石海峡大橋の開通で再び鳴門が玄関口の地位を取り戻すことになります。

御朱印はこちらの納経所で。巡礼用品も揃っています。

霊山寺の御朱印です。

神戸行きのバスは鳴門西15時59分発。まだ余裕がありますから大麻比古神社を目指しましょう。

神武天皇年間に創建されたとされ、阿波忌部の氏神ではなかったかとされています。この付近には「大麻」「麻植」など「麻」の付く地名が多く、古代朝廷に麻布を献上してきた歴史があるようです。また忌部氏は粟も植えたためこれが転じて「阿波」になったとも言われています。

先ほどの十輪寺のご住職によると板東が阿波の中心だった時代もあったそうです。阿波忌部氏がここを拠としたのは暴れ川である吉野川の影響が少なく阿讃山地の南にあたり住みやすかったからなのでしょうね。

高松道の脇に見える大きな朱色の鳥居が目印です。

ここから1km近い参道が続きます。重い荷物を持っていると遠い先に感じてしまいます。ようやく社殿が見えてきました。

社殿の手前にあるのが大きな楠のご神木です。樹齢は1,000年以上とされています。福岡の香椎宮にある「綾杉(樹齢は伝承で1,800年)」も気倒されそうなほどのパワーを感じましたが、あの綾杉にも劣らぬ気を感じます。

本殿は1880年に完成したもので1970年に屋根を銅板葺きに改めています。

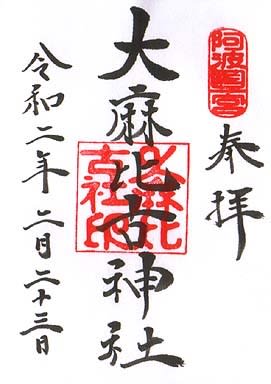

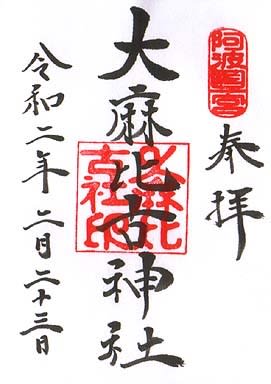

大麻比古神社の御朱印です。

この次は二番札所なんですがお参りしているとバスに乗り遅れてしまいます。ここで泣く泣く断念です。

鳴門西PAに向かいましょう。

今回の御朱印情報です(御朱印料は特記ない限り300円)。

十輪寺 1種を庫裏で授与。不在時は本堂に書き置きあり。

霊山寺 1種を納経所で授与。納経帳など巡礼用品販売あり。

大麻比古神社 1種を授与所で授与。オリジナル御朱印帳あり。

小鳴門橋13時26分発の鳴門大麻線・板野行きに乗ります。鳴門駅前を経由し板東にある霊山寺や二番札所前(極楽寺)を経由し板野駅に向かうバスです。主に鳴門から池田へ抜ける県道12号の旧道を走り「こんな狭い道を走るの?」と思いたくなる路線です。休日は1日7本です。

板東は現在鳴門市の一部となっていますが元は板野郡で「板野の東」にあるから板東だそうです。板東と言えば中日ドラゴンズの投手だった板東英二さんを思い浮かべる方も多いと思いますが、板東姓のルーツはこの板東の地であり、板東さんも実際この地に住んでいたそうです。

萩原バス停で下車、目の前に十輪寺があります。

651年に智光律師により創建されたとされる真言宗のお寺です。その後弘法大師がこのお寺に逗留し談義を行ったことから「談議所」と呼ばれています。鳴門から霊山寺に向かう道すがらにあり「一番前札所」となっておりもちろん納経ができます。

ご住職が「時間があるなら本堂へどうぞ」と上げて頂き、お寺の歴史を教えてもらいました。76代目の現ご住職に至るまで記録が全部残っているそうです。京都なんかですと応仁の乱でそれ以前の記録が焼けて残っていないお寺が少なくなく、こうして記録が残っていることは貴重だと思います。

今は歩き遍路が減ったこと、歩きでも鳴門西から霊山寺に直接向かうことができるため今はこのお寺を訪れる巡礼者は少ないそうです。貴重な話を聞くことができました。

十輪寺の御朱印です。印は「談義所」となっており「十輪寺」の印はないのだそうです。

十輪寺の前の道を道なりに進めば霊山寺です。

天平年間に行基が創建したとされる真言宗のお寺で四国霊場の一番として有名です。弘法大師が21日間の修行を行うなど大きな寺院でしたが長宗我部元親勢に焼かれ江戸時代に再興しています。

立派な山門ですね。

本尊は釈迦如来で秘仏だそうです。

なぜ霊山寺が一番なのかですが、これはかつての畿内から四国へのルートか関係していると言われています。当時は大阪や和歌山から淡路島を経由し難所の鳴門海峡を避けて小鳴門海峡へ入るルートが一般的だったためです。鳴門に上陸すれば最寄りの札所は霊山寺になります。

明治以降船の建造技術や航海技術が発達し四国の玄関口は小松島になったり徳島になったりと目まぐるしく変わりますが、明石海峡大橋の開通で再び鳴門が玄関口の地位を取り戻すことになります。

御朱印はこちらの納経所で。巡礼用品も揃っています。

霊山寺の御朱印です。

神戸行きのバスは鳴門西15時59分発。まだ余裕がありますから大麻比古神社を目指しましょう。

神武天皇年間に創建されたとされ、阿波忌部の氏神ではなかったかとされています。この付近には「大麻」「麻植」など「麻」の付く地名が多く、古代朝廷に麻布を献上してきた歴史があるようです。また忌部氏は粟も植えたためこれが転じて「阿波」になったとも言われています。

先ほどの十輪寺のご住職によると板東が阿波の中心だった時代もあったそうです。阿波忌部氏がここを拠としたのは暴れ川である吉野川の影響が少なく阿讃山地の南にあたり住みやすかったからなのでしょうね。

高松道の脇に見える大きな朱色の鳥居が目印です。

ここから1km近い参道が続きます。重い荷物を持っていると遠い先に感じてしまいます。ようやく社殿が見えてきました。

社殿の手前にあるのが大きな楠のご神木です。樹齢は1,000年以上とされています。福岡の香椎宮にある「綾杉(樹齢は伝承で1,800年)」も気倒されそうなほどのパワーを感じましたが、あの綾杉にも劣らぬ気を感じます。

本殿は1880年に完成したもので1970年に屋根を銅板葺きに改めています。

大麻比古神社の御朱印です。

この次は二番札所なんですがお参りしているとバスに乗り遅れてしまいます。ここで泣く泣く断念です。

鳴門西PAに向かいましょう。

今回の御朱印情報です(御朱印料は特記ない限り300円)。

十輪寺 1種を庫裏で授与。不在時は本堂に書き置きあり。

霊山寺 1種を納経所で授与。納経帳など巡礼用品販売あり。

大麻比古神社 1種を授与所で授与。オリジナル御朱印帳あり。