季節外れですが、クリスマスプレゼントに最適な1冊。

伊坂幸太郎がデビュー前に書いていた作品をリライト。処女作に作家のすべてがあるってホントだな。学生時代からこういう骨格のストーリーを志向していたわけだ。気の利いたツイスト。ハッピーな読後感。

伏線バリバリで、冷静な探偵の述懐できちんとラッピング……仙台の片隅で書かれた物語が、こうして世に出たことがめでたい。

マヌエーレ・フィオールの絵が加わってほんとうにすてきな本になっている。ぜひ。

季節外れですが、クリスマスプレゼントに最適な1冊。

伊坂幸太郎がデビュー前に書いていた作品をリライト。処女作に作家のすべてがあるってホントだな。学生時代からこういう骨格のストーリーを志向していたわけだ。気の利いたツイスト。ハッピーな読後感。

伏線バリバリで、冷静な探偵の述懐できちんとラッピング……仙台の片隅で書かれた物語が、こうして世に出たことがめでたい。

マヌエーレ・フィオールの絵が加わってほんとうにすてきな本になっている。ぜひ。

ようやく読むことができました。「深夜の人たち」で特集したTBSアナウンサー林美雄の評伝。

わたしはパック・イン・ミュージックの2部の時代には間に合わなくて、1部に“昇格”してからしか聴いていないけれども、サブカルに徹底して肩入れした彼の実相(荒井由実、佐野元春、日活ロマンポルノ……)がきっちり描かれた好著。

奥さんと知り合う前に同棲していた女性が、実は彼の文化人的色彩を決定づけていたこと(下落合ってそれかよ!)、ちょっと女癖も悪かったことなど、ダークな部分にもふれてある。

彼が企画した「歌う銀幕スター夢の狂宴」の演出が長谷川和彦だったことや、奥さんも先年に亡くなっていたことを初めて知る。

あ、それからこの本が特別なのは、途中にわたしもちょっとだけ登場しているのです(笑)。自分が出ていることを抜きにしても、柳澤さんの本は常に面白い。読んでね。

何度でも言います。わたしは談志が嫌い。多くの人が落語の革命児だと賞揚していることはもちろん承知していて、弟子の有能さは他の一門をはるかに凌駕していることも承知しています。でも嫌い。

彼が落語における芸そのものよりも、落語というメディアに意識的で、おかげで現在にいたるまで(廃れていてもおかしくなかった)この“古典”芸能が生き延びているのだとも思う。でも生理的に受け付けないんだよなあ。

弟子の立川談春が書いた「赤めだか」のドラマ化とは勇気ある企画。あの原作自体がすばらしかったのはもちろんだが、落語をネタにしたドラマに外れなしの伝統は今回も守られた。要するに、生半可な覚悟では落語に取り組むことなどできず、したがって気合いの入ったドラマにならざるをえないんでしょう。

古くは「幕末太陽傳」があり、近年では「タイガー&ドラゴン」「しゃべれども しゃべれども」「落語娘」「寝ずの番」そしてあの「の・ようなもの」「の・ようなもの のようなもの」があった。

伝統的に、これらにおいて、落語を落語家自身が語ることはないあたりが妙味。このドラマにおいても、

談志→ビートたけし

志の輔→香川照之

志らく→濱田岳

そして主役の談春は二宮和也。

いずれもみごとな落語家っぷりなのである。そして本職たちが脇をかためるのも伝統。柳家喬太郎(談志に否定されていたはず)、三遊亭円楽(先代の役)、春風亭小朝。おかしいのは春風亭昇太で、本人役で

「いやーよく談志の弟子なんかやってるよね。おれは(おとぼけで有名な)柳昇の弟子でよかったなー」

これ、彼がいつも言ってることです(笑)。

泣かせの脚本で有名な八津弘幸らしく、感動させてくれる。で、仇役に選ばれたのは芸能評論家(リリー・フランキー)。談志は彼に激しい口調でこう放つ。

「おれのことはおれが一番よくわかってる」

あ、おれが談志が嫌いなのはここだよな、と納得。演者である彼よりも先に、評論家としての彼がどうしても前に出てくるから。

談志の噺ばっかりになってしまいましたね。脚本、演出、役者、すべて上質なドラマでした。薬師丸ひろ子をナレーターにもってきたのは見事な芸だったなあ。

「この女優ってさ、お父さんもお母さんも俳優なんだ」

DVDを見ていて、妻に。

「え、誰の子?」

「さあ誰でしょう」

「うーん、どっちに似てる?」

「どっちかっていうとお父さんかな」

「………………わかんないわ。だれ?」

「面影あるわ、そういえば」

確かに、石橋静河はどちらにも似ている。ほとんど演技はど素人である彼女を主演の

“母親が自殺したことで死に敏感な人間が、看護師として日常的に死に向き合う”

くわえて

“昼は看護師、夜はガールズバーにつとめることで人間に醒めた目を向ける”

女性を演じさせようというのだ。

そんなリスキーな選択をしたのは石井裕也監督。「舟を編む」「ぼくたちの家族」で魅了し、そして「川の底からこんにちは」で満島ひかりをブレイクさせた(そして嫁にもした……離婚もした)石井裕也。

今回もさすが。お世辞にも器用とはいえない石橋静河の訥々としたセリフまわしが、ある男性(池松壮亮)と出会うことで救われていくドラマとみごとにシンクロ。見終えた途端に、このふたりに幸あれと素直に願う。

数々の賞を獲得した石橋はもちろんすばらしいのだけれど、それを支えた池松壮亮、田中哲司(こないだ、小林薫といっしょに酒田の居酒屋に来てたんですって)、死が身近にあることを軽く演じた松田龍平など、役者がとにかくみんな味がある。キネ旬ベストワン納得。すばらしい作品だ。

絶対に手を出してはいけないとわかってはいたの。とにかく見た人たちが全員絶讃状態。大河ドラマをブログにアップしているときは、このドラマと同じ日にオンエアされるものだから大河が比較されてかわいそうでした。

こうなるとひねくれ者だから絶対に見るものか……なんて考えたわけじゃないの。なにしろシーズン6まであるお話だから、見続けるにはそれなりの根性がいる。お前にイギリス貴族のどす黒いやりとりをコンプリートする自信はあるのかと(笑)。

でもね、このゴールデンウィークに、神の配剤のように腰痛が舞い降りてきてくれました。腰が痛いから映画館には行けない。腰が痛いから農作業もできない。腰が痛いから……あ、もういいですか。とにかく時間だけはたっぷりある。

でもいつも通っている酒田駅前のゲオには、この人気番組がそれぞれ一枚ずつしかDVDが用意されていないんだよ。誰かがきっと借りてるよねえ……全部残ってました。もうブーム終わったんですか。

おーしそれなら……とシーズン1の4枚を全部借りました。やっぱりひねくれ者。で、面白すぎて一日で見終わっちゃったよ(T_T)。

このシーズン1は、タイタニック沈没の報がグランサム伯爵家に伝わる日に始まり、第一次世界大戦勃発のニュースを伯爵がパーティのさなかに声高に告げるシーンで終わる。

んもうイギリス、イギリス、イギリス、な展開。爵位をもった人間とその家族のプライド。そして仕える使用人たちのプライドとの激突。マギー・スミスが代表する守旧派(ロイド・ジョージの名に怖気をふるうあたり、笑えます)と、急進派の使用人たちとの価値観の違い、良心的な、ではあるけれども貴族のプライドが捨てられない伯爵の苦悩。うわあ面白い。

「お姉ちゃんもこのドラマに夢中なんだけど、どんなお話なの?」と妻。

「うーん、英貴族版の細腕繁盛記かなあ」

言いながら絶対違うって自分で思ってました。シーズン2はいつ見るんだろう。あ、また腰痛かいつもの痛風のときに。ううう。

若竹七海は、わたしにとって「ぼくのミステリな日常」などのほのぼの系ミステリの人だった。なにしろ彼女の作品を最初に読んだのはあの「五十円玉二十枚の謎」の一篇でしたから。あ、まずこのアンソロジーにふれなくては。

若竹がまだ立教の学生だったころ、彼女がバイトしていた書店に、毎週土曜日になると50円玉20枚をにぎりしめた男性があらわれ、千円札に両替していくのだとか。その話を若手作家と雑談しているときに披露したら、東京創元社の名物編集者(のちに社長)戸川安宣がそのネタで競作しようと提案。

若竹がそんな経緯で問題を出し、多くのミステリ作家が解答に挑戦している。あの単行本は面白かったなあ。みんなの解答が無茶なんだもの。いしいひさいちのマンガも爆笑だったし。

そんな若竹七海が、こんなハードボイルドを書いていたとは知らなかった。主人公の葉村晶は、若いときはめちゃめちゃ意地っ張りな探偵だったが、いまは立派な四十肩に悩むアラフォー(死語)のパートタイム探偵だ。大手の探偵社に所属していない彼女は、古書店でバイトをしながら探偵稼業を続けている。

シリーズ最新作「静かな炎天」が、いきなり「このミス」の2位にランクインしたのがうなずける出来。私立探偵が日本でいかに成立し難い職業かが実感できるお仕事小説として、古典ミステリのうんちく小説として、お好きなかたにはたまらない作品になっています。前作「さよならの手口」が、ある高名なミステリへの返歌になっていることに読み終えて気づき、うなる。

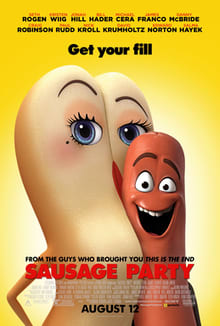

セス・ローゲンとジョナ・ヒルとジェームズ・フランコが声をやってるとくればこうなるわな(笑)。予想した以上にセス・ローゲンの色が濃く、要するにシャレがきつい。まことにけっこうでした。

にしても、ソーセージとパンの恋愛って……うわぁいやらしいな。R指定は望むところだったんでしょう。やるなーアメリカ人たち。こういうところはほんとに凄い。

原作ジョン・ル・カレ、主演フィリップ・シーモア・ホフマン。そしてわたしが世界でいちばん美しい女優だと勝手に認定しているロビン・ライトが共演……どうして見なかったのだろう。2014年にプレシディオ配給できっちり日本公開もされているのに。まあ、庄内では確実に上映されてないですけどね。

すばらしいスパイ映画でした。

ストーリーはこんな感じ。

かつて9.11のテロリストたちがハンブルクを拠点にしていたことから、かの地では各国の諜報機関が入り乱れて主導権争いをやっている。そこへ、テロリストとして指名手配されているチェチェンとロシアの血をひく青年が密航してくる。

“公的には存在しないことになっているドイツ諜報機関”の一員であるバッハマン(ホフマン)は、青年の目的が、銀行家ブルー(ウィリアム・デフォー!)との接触であることを知る。介在したのは人権派弁護士アナベル(レイチェル・マクアダムス)。自転車で常に移動するあたりがいかにも人権派。そこへ、CIAのマーサ(ロビン・ライト)がからんで……

フィリップ・シーモア・ホフマンはのべつまくなしにタバコを吸い(結果的に彼の最後の主演作になったのはそのせいもあるんじゃないすか。なわけはないけど)、ぷっくりお腹とこんもり背中で、例によって小熊のようなルックス。しかしどんどん彼の怜悧な頭脳と冷徹な哲学のために魅力的に見えてくる。

彼からみれば弁護士のアナベルは甘ちゃんにすぎない。

「現実を見ろ」

と迫るバッハマンの凄みはこの映画の最大の取り柄だ。彼のめざすものは、小さな悪を見逃したとしても、さらに大きなテロを防ぐというもの。冷戦時代なら当然のように行われていた“正義”が、はたして今どうあつかわれるかというと……なラストはおみごと。

スパイの世界にも有能な人物もいれば小役人もいる。どっちが勝つかはもう誰も予想できない時代になったのは、忖度とやらでこざかしく動く日本の官僚を見ていてよくわかります。にしても現代のスパイはつらいな。忠誠を誓うトップが、思い切り無能であることが多いので……。

Janis Joplin - Move Over (HQ) ♯1

PART1「短文の人たち」はこちら。

「いったん現場を離れて世の中に出ると、いろんな人間関係がある。世渡りのうまい人がいれば、得意じゃない人もいる。ユニホームうんぬんは自分がしゃかりきになってどうこうできる問題じゃない」

スポニチでの衣笠祥雄さんの連載を担当していた編集委員は、この発言を“ギリギリのもの”としている。それ以上に語ることは彼の美学が許さなかったのか。

監督やコーチの人事については、確かに闇の部分が大きい。某関西の球団出身の内野手など、選手としてもスタッフとしてもたいした活躍をしなかったのに、常に(その球団にかぎらず)上層部に名を連ねていた。どんな“能力”の持ち主だったのやら。

どんな業界でもいっしょだろって?そうだろうか。親会社の宣伝媒体としてしか認識されていなかった時代が長かったので(いまでもそう思ってるオレンジ色の球団もあるけど)、“かわいい”存在が常にユニフォームを着ていたではないか。

そう考えれば、常に苦言を呈する広岡が巨人の監督になるはずもなかったわけだ。いったい衣笠祥雄のような、鉄人であるがゆえに故障について意識的な人物が監督をやったら、どんなチームに仕立てていたかなあ。

本日の1曲はジャニス・ジョップリンの「ジャニスの祈り」。どう転んでも不幸になることが既定の路線のよう。彼女とつきあうのは勇気がいったろうなあ。あっち行け、って言われるのに耐えられる男にだけ……

2018年5月号PART1「やめないでいかないで」につづく。