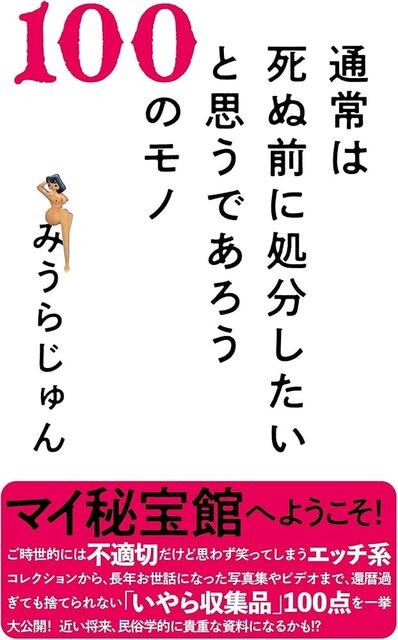

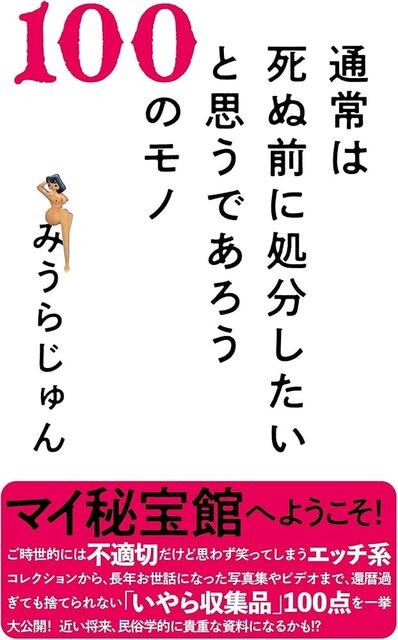

うわあ。これまたみうらじゅんがくり出す名著。目についたいやらしいグッズの数々を披露。そんなものを見つけると、とりあえず買ってしまう業の深さ。さすがだ。

ひっくり返すとヌードが出てくるボールペンとか、栗とリスのブローチとか……ああわたしは人間が浅薄だからきっと死ぬ前に処分しちゃうんだろうな。

うわあ。これまたみうらじゅんがくり出す名著。目についたいやらしいグッズの数々を披露。そんなものを見つけると、とりあえず買ってしまう業の深さ。さすがだ。

ひっくり返すとヌードが出てくるボールペンとか、栗とリスのブローチとか……ああわたしは人間が浅薄だからきっと死ぬ前に処分しちゃうんだろうな。

というタイトルではあるけれども、著者のありようがまず面白い。詩人であるとともに、世にはびこるつまらない会話の収集家。ファミレスや居酒屋で聞こえてくる面白くない話をSNSなどで披露し、あまりの人気についに書籍化、という経緯も面白い。

で、確かにつまらない話がてんこ盛りではあるけれど、どうにもそれが逆に新鮮だ。考えてみれば、世の中にウィットに富んだ気の利いた会話などほとんどないわけで、だからこそここで紹介される会話は、小説などでは味わえないくらいリアルだ。

あ、それからギャグのつもりで「春のパン祭り」というフレーズを使うと会話が陳腐になるという指摘にはうなった。おれ、よく使ってたもの。気をつけよう。

モネ「日傘をさす女」消えた少年【山田五郎が解説】

「これ、すごく面白かったんですよ」ごつい分厚い本を美術教師が貸してくれる。

印象派?ゴッホとか、マネとかドガとか、わたしの苦手な(なんでだろう)ルノワールとかの、特に手法に 着目した教養本。

面白かった。すごく面白かった。美術の門外漢であるわたしも夢中になって読む。というか鑑賞する。おっとこれはYouTubeにアップされたものの書籍化か……うわあこっちもめちゃくちゃ面白い!

幕末から明治へ。日本がその姿を大きく変える時代に、その時代の動きに翻弄される名もなき男たち。彼らが、微妙に狂っているあたりがいい。

特にラストの一篇の主人公が、他の人間たちよりも“見えている”ために、人として逸脱していくあたりがすばらしい。こういうことって、たくさんあったんだろうなあ。

ミステリ篇はこちら。

つづいては非ミステリ篇。

1位「僕たちの保存」長嶋有著 文藝春秋

2位「日本蒙昧前史 第二部」磯崎憲一郎著 文藝春秋

3位「落語速記はいかに文学を変えたか」桜庭由紀子著 淡交社

4位「その昔、ハリウッドで」クエンティン・タランティーノ著 文藝春秋

5位「日本特撮トンデモ事件簿」桜井顔一&満月照子著 鉄人社

6位「海を破る者」今村翔吾著 文藝春秋

7位「青姫」朝井まかて著 徳間書店

8位「ともぐい」河崎秋子著 新潮社

9位「一線の湖」砥上裕將著 講談社

10位「不思議な時計 本の小説」北村薫著 新潮社

……また長嶋有がトップぅ?と言われそうだけれども、大好きなんだから仕方がない。「落語速記~」はまさしくわたしが知りたかったネタがてんこ盛りでした。

北米興行成績篇につづく。

2024年の本屋大賞は、津村記久子の「水車小屋のネネ」で決まりだと思っていた。文句なくわたしのベストワンだったし、それどころかあれを上回るのは(わたしにとっては)長嶋有の諸作ぐらいだ。

しかし結果はこの「成瀬は天下を取りにいく」が受賞(ネネは2位)。

全国の書店員が選択したこの作品は、いったいどんなものなのだろう。

「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」

ものすごくいなせな成瀬あかりのセリフからこの物語は始まる。この西武というのはライオンズのことではなくて、まもなく閉店する西武百貨店大津店のことだ。

そこへ14才の成瀬は毎日通い、ローカルテレビ局の番組生中継に映りこむと宣言したわけ。

テレビ局の反応が笑える。なんかめんどくさそうな子だな、と完全にスルーしてしまうのである。

そう。よく考えれば(考えなくても)成瀬はめんどくさい。しかし、同時にいなせでもある。

おそらくは作者自身が投影された主人公のことを、普通の小説であれば男子を名字、女子を名前で表記するのが暗黙のルールだが、この作品では徹底して「成瀬」で通している。

そしてそんな成瀬のことを、読者はみんな好きになったのであり、本屋大賞はその証だ。

書店の求めになかなか応ぜず、増刷をためらいがちなので有名な新潮社。実はもっともっと売ることができたんじゃないの?

かつて「八本目の槍」で賤ヶ岳七本槍の面々+石田三成を描いたと同じ手法で、秀吉の無茶ぶりに右往左往する五奉行を活写。

茶会、コスプレ、検地、刀狩り、花見など、イベントを下支えする能吏たち。武人たちからは軽んぜられ、嫉妬もされる彼らの矜持は、地方公務員としても(笑)参考になります。誰よりも、兵庫県の職員に読んでほしいかな。がんばって。ま、トップの器が違いますけれど。

邪悪さを全開にした千利休など、脇役も渋い。週刊新潮連載の長大な作品、これだけの長さなのにまったくだれないあたりもすごい。

っていうか、今村翔吾って無理してないすか。これだけのレベルのものをこんなに書いてだいじょうぶなの?今が勝負だってのはわかるんだけど……

遺品としてのMSXパソコンをスタートに、決して最先端とはいえないデバイスにこだわりつづける男たち……

長嶋有の文体は例によってすべて現在進行形であり、どこを切り取っても詩になっている。ためいきが出るほど美しいロードノベル。

デジタルオタクではないわたしでも堪能させていただきました。タイトルも素敵。

時は江戸時代初期。徳川幕府の中央集権体制がまだ盤石ではなかったころ、山あいに、住民たちの自治によって運営される郷があった。リーダーである青姫は、逃げ込んできた青年に、米の栽培を命じる。そこへある勢力が……ロシアのウクライナ侵攻以前に着手された物語。

朝井まかての新作は極めてまっとうな農業小説、米づくり小説でした。戦闘シーンと同じように農業パートも興奮させてくれる。すばらしい作品だった。わけわかんないながらやってたあの農作業に、こんな意味があったとはねえ。