手漉きの和紙を作っている埼玉県の小川町を訪ねた。

なんでもここは自生の楮(こうぞ)が昔から豊富なため1300年も前から和紙作りが盛んだったらしい。

町並みが途切れ時々山中めいたところを電車が走るようになったころ小川町が現れた。車中から町外れの風景を撮

っておいたのだが、後で気付いたのだが、なんと自分が訪ねた場所はまさしくこの家のすぐ後ろだった。

駅からブラブラと町中を抜けて歩いていくと女郎うなぎなる看板と出くわした。一体どのようなうなぎなんじゃろ

かと思いながら先を急いだが、ここはどうも以前から和紙と並んでうなぎが有名なところらしい。

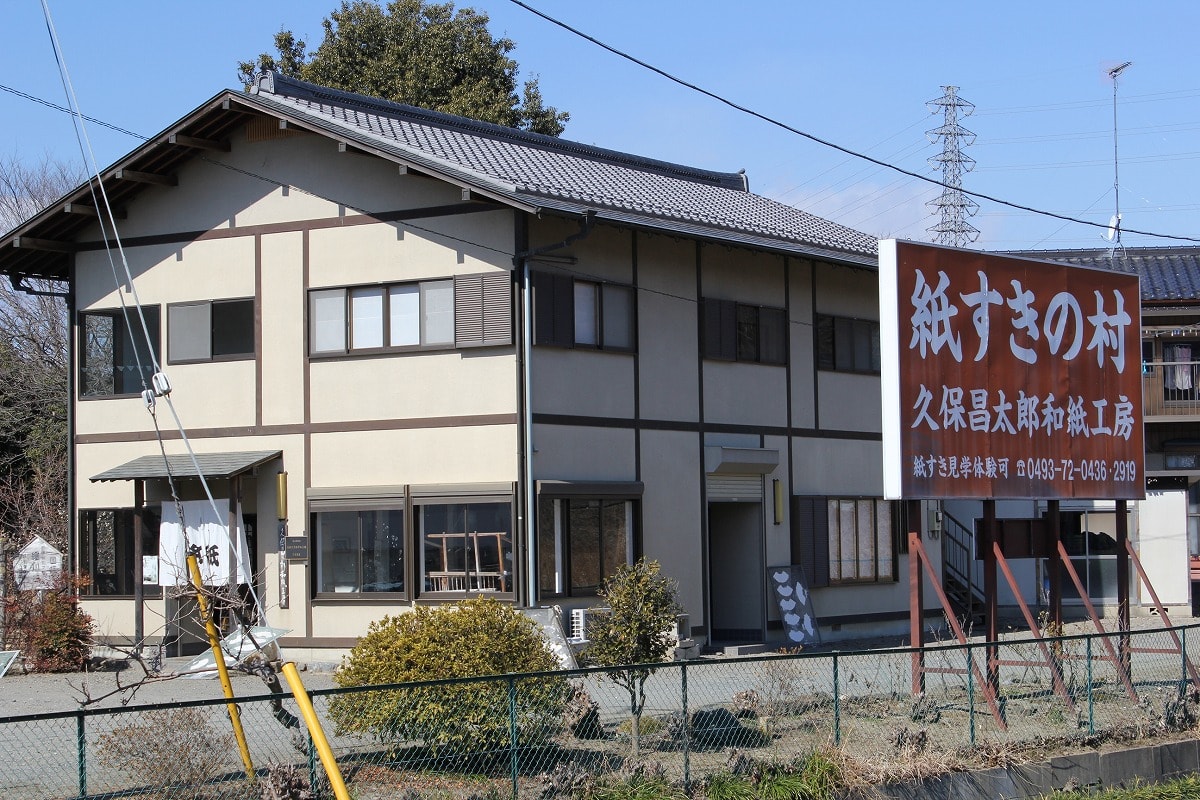

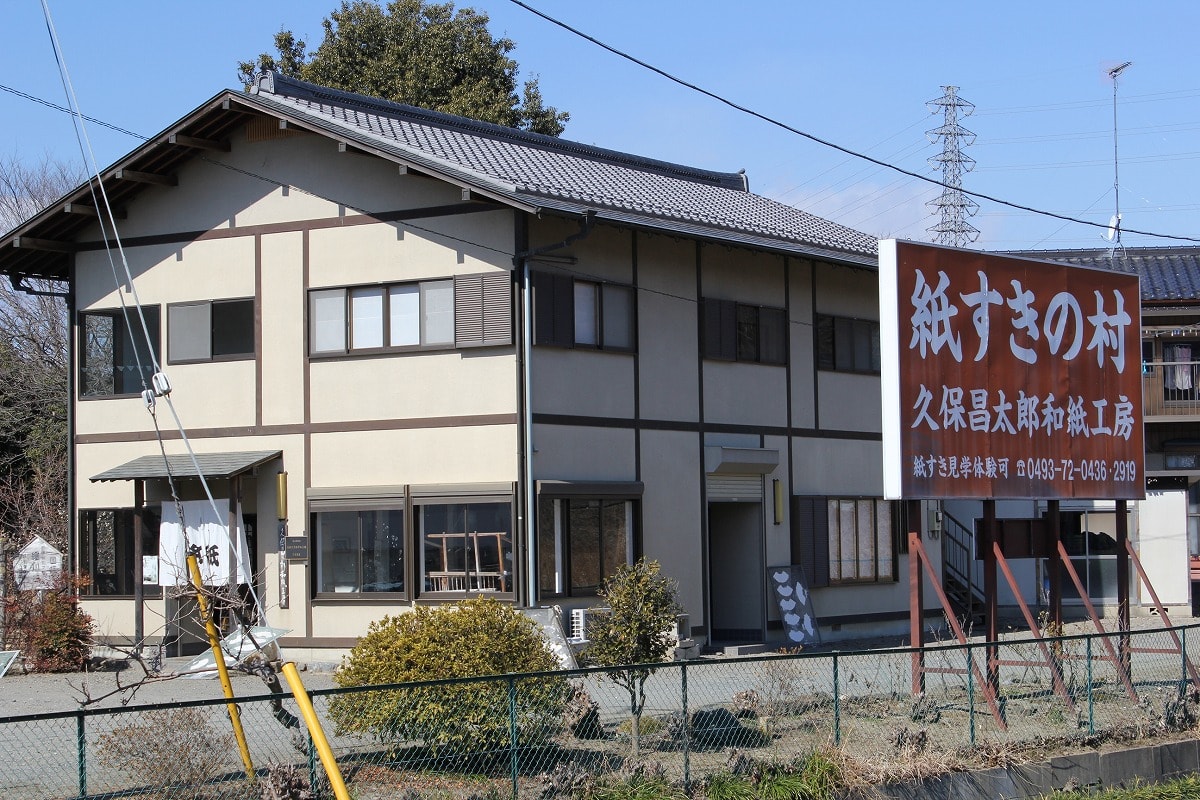

訪ねどころはここ。今でも手漉きで和紙を作っている工房。ここは売店だけで工房は300メートル先と書いてある。

その工房こそが上の写真に写っている場所だった。

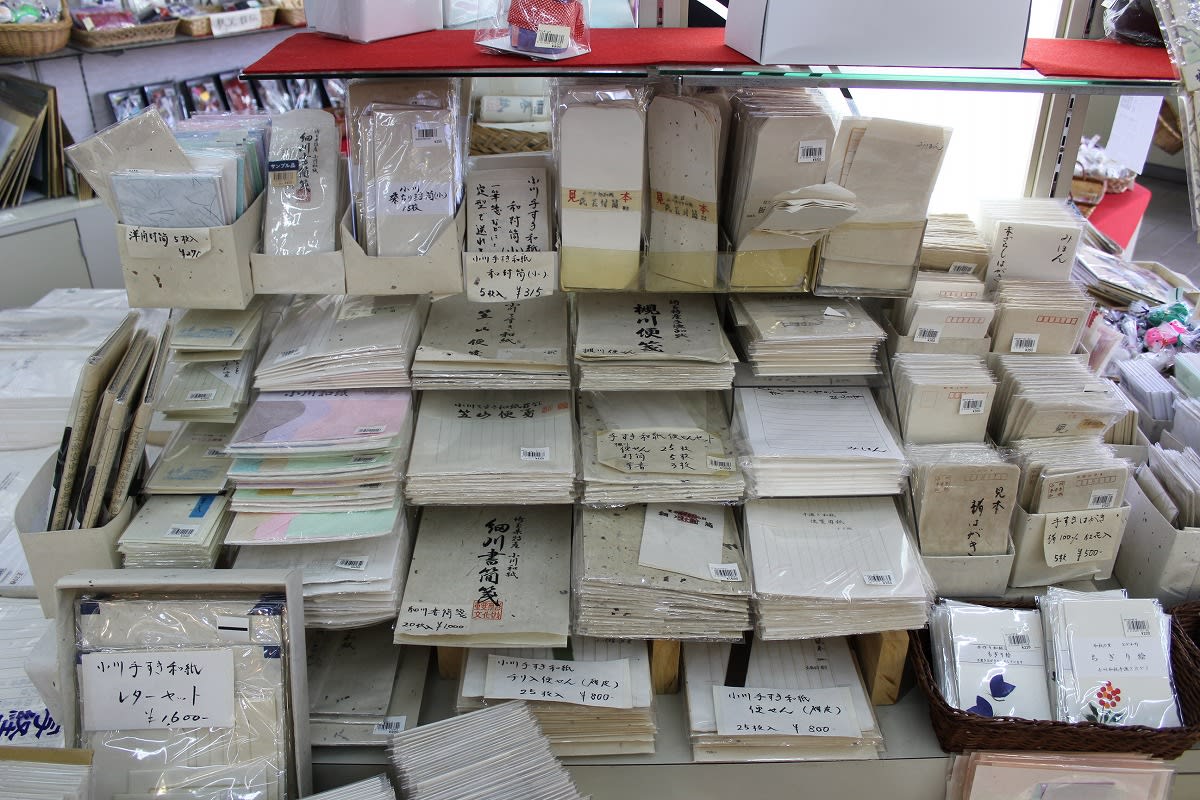

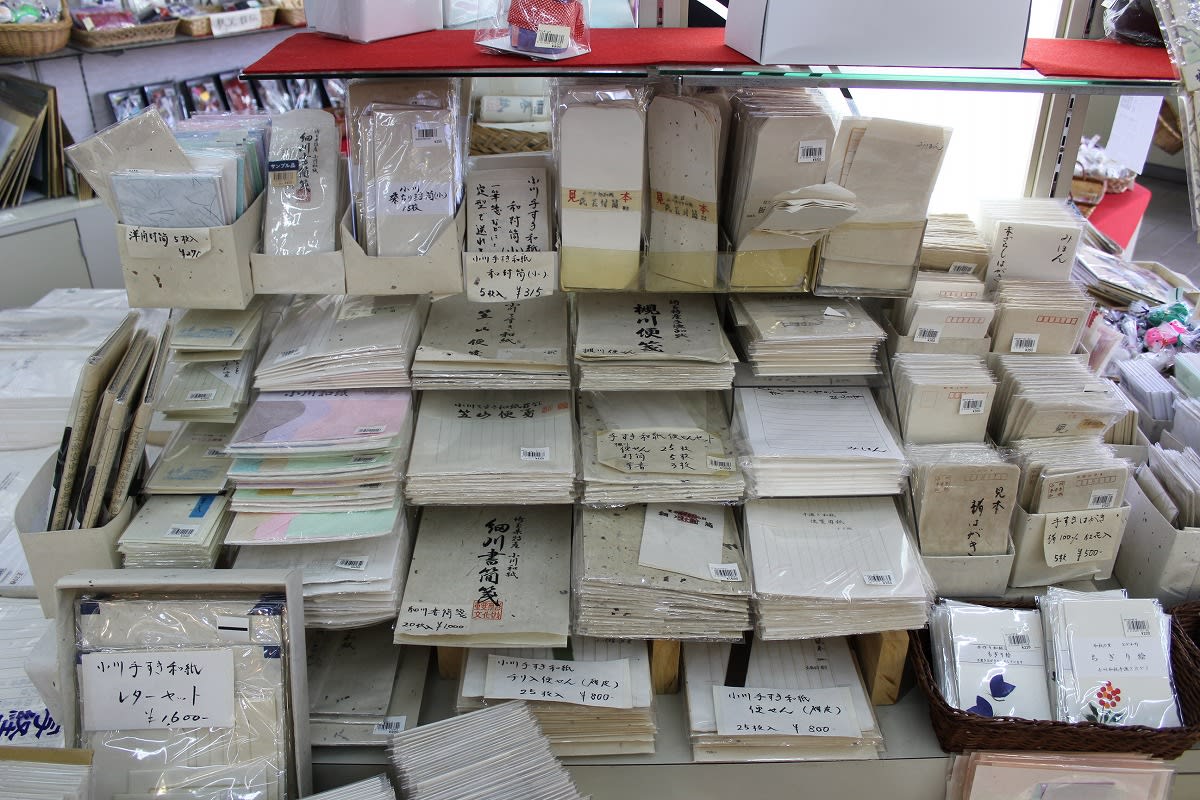

和紙の商品とはこういうもの。習字の半紙を連想するが、もちろんそれもあるものの、もっと普段の生活用に昔か

ら作られている便箋、封筒、袋物の類。

近くの道の駅にはこんなオブジェというか、和紙の町を象徴する人形が。

工房へ向かうとちょうど電車が来た。まさかさっき撮った場所とはまだ気付かない。

工房の入り口に和紙の原料となる雁皮、楮、三椏がぶら下っている。こんなものから最初に紙を作った中国人はど

えらいものだと思う。それが日本でより高度に改良され、中国に逆輸入されてからシルクロードに乗ってヨーロッ

パへ伝わった。従って、欧州人には紙は最初に日本で作られたように思い込んでいる人もいるらしい。

これが昔ながらの和紙工房。

そして本物の手漉き女。現代はジーンズにTシャツで紙を漉く。^^

漉いた紙は紙の繊維を溶かし込んだ漉き槽から上げるとそのままこのように重ねて積み上げる。このあと重しを乗

せて水分を絞ってから乾燥工程へ行くのだが何故かビショビショでも互いにくっつかない。何でも紙の繊維がバラ

バラの方向に向いているので重ねても着かないのだそうだ。出張で手漉きのコットンペーパーの工房を見学したが

一枚一枚漉いた紙の間に布を挟んでくっつかないようにしていたのとは対象的だった。

こちらはまだ漉き工程へ行くはるか前の段階。剥いた楮の皮をなめし、表皮を剥いた後ゴミを取っている。非常に

面倒な仕事だ。この後叩いて繊維を潰したり柔らかくしたりして次第に真綿状の木の繊維だけの状態に近づけて行

く。それをツナギの成分と混ぜておかゆ状態のようにしたものから紙を漉き上げる。

楮の木。一年で2メートルくらいまで成長する。それを刈り取って使う。従って楮は毎年刈り取られる。羊のよう

だ。楮、雁皮、三椏の他に麻(リネン)なども原料にするが、最近はトウモロコシやサトウキビ(ケナフ)、竹な

どからも紙を漉く。非木材紙としていろいろな分野で活用されるようになってきている。

いろいろ和紙についての見識を高めてから帰路についた。ここから池袋までは約70分。東武東上線で森林公園より

遠くへ来たのはこれが初めてだった。

Yahooは朝日の当たる家です。

なんでもここは自生の楮(こうぞ)が昔から豊富なため1300年も前から和紙作りが盛んだったらしい。

町並みが途切れ時々山中めいたところを電車が走るようになったころ小川町が現れた。車中から町外れの風景を撮

っておいたのだが、後で気付いたのだが、なんと自分が訪ねた場所はまさしくこの家のすぐ後ろだった。

駅からブラブラと町中を抜けて歩いていくと女郎うなぎなる看板と出くわした。一体どのようなうなぎなんじゃろ

かと思いながら先を急いだが、ここはどうも以前から和紙と並んでうなぎが有名なところらしい。

訪ねどころはここ。今でも手漉きで和紙を作っている工房。ここは売店だけで工房は300メートル先と書いてある。

その工房こそが上の写真に写っている場所だった。

和紙の商品とはこういうもの。習字の半紙を連想するが、もちろんそれもあるものの、もっと普段の生活用に昔か

ら作られている便箋、封筒、袋物の類。

近くの道の駅にはこんなオブジェというか、和紙の町を象徴する人形が。

工房へ向かうとちょうど電車が来た。まさかさっき撮った場所とはまだ気付かない。

工房の入り口に和紙の原料となる雁皮、楮、三椏がぶら下っている。こんなものから最初に紙を作った中国人はど

えらいものだと思う。それが日本でより高度に改良され、中国に逆輸入されてからシルクロードに乗ってヨーロッ

パへ伝わった。従って、欧州人には紙は最初に日本で作られたように思い込んでいる人もいるらしい。

これが昔ながらの和紙工房。

そして本物の手漉き女。現代はジーンズにTシャツで紙を漉く。^^

漉いた紙は紙の繊維を溶かし込んだ漉き槽から上げるとそのままこのように重ねて積み上げる。このあと重しを乗

せて水分を絞ってから乾燥工程へ行くのだが何故かビショビショでも互いにくっつかない。何でも紙の繊維がバラ

バラの方向に向いているので重ねても着かないのだそうだ。出張で手漉きのコットンペーパーの工房を見学したが

一枚一枚漉いた紙の間に布を挟んでくっつかないようにしていたのとは対象的だった。

こちらはまだ漉き工程へ行くはるか前の段階。剥いた楮の皮をなめし、表皮を剥いた後ゴミを取っている。非常に

面倒な仕事だ。この後叩いて繊維を潰したり柔らかくしたりして次第に真綿状の木の繊維だけの状態に近づけて行

く。それをツナギの成分と混ぜておかゆ状態のようにしたものから紙を漉き上げる。

楮の木。一年で2メートルくらいまで成長する。それを刈り取って使う。従って楮は毎年刈り取られる。羊のよう

だ。楮、雁皮、三椏の他に麻(リネン)なども原料にするが、最近はトウモロコシやサトウキビ(ケナフ)、竹な

どからも紙を漉く。非木材紙としていろいろな分野で活用されるようになってきている。

いろいろ和紙についての見識を高めてから帰路についた。ここから池袋までは約70分。東武東上線で森林公園より

遠くへ来たのはこれが初めてだった。

Yahooは朝日の当たる家です。

和紙に印刷する写真も絵画のような

イメージになりお洒落に飾るのには

良いかもしれませんね^^

雰囲気のある写真などには向いていますね。

最近は機械漉きの和紙なら洋紙の品質をはるかに

上回るものも出ていますよ。

和紙は好きです。

優しさもあり、強さもあり・・・・

でも、少しお高いので「う~~ん」って唸って

あきらめます。(笑)