臼井城址公園から坂を下れば、中宿へ出るが、他に寄りたいところもあるので、手繰坂下まで、一挙に戻ることに。

地図中央の山本店装の上方に三叉路がある。

下から突き当たっているのが、旧街道。

右へ曲がれば中宿へ行くのを左折して、実蔵院ー星神社ー臼井城址へと進んだ。

今度は、まず三叉路まで戻り、さらに下へ。

地図を上にずらすと金子塗装が見えてくるが、その右が旧街道でホワイトハイムまでが,手繰坂。

今回は、手繰坂から分岐して右へ入り、妙覚寺を目指す。

現地へ行かない人に地図と言葉で行き先を提示してもさっぱり伝わらないことは、みずからの経験でよく理解している。

無意味だとは思いながらも、つい。

子供たちの嬌声が聞こえてくると思ったら、幼稚園の運動会だった。

その幼稚園を経営しているのが、目的の妙覚寺。

◇日蓮宗長谷山妙覚寺(白井台1201)

妙覚寺の創建は、長享2年(1488)、開山・日泰上人は士気東金の領主を教化してすべての寺院を日蓮宗に改宗せしめた、いわゆる「上総七里法華」の仕掛け人として有名。

妙覚寺には、名力士雷電為右衛門の墓がある。

雷電の勝率は、なんと96.2%。

現役34場所中25回優勝という怪物だった。

墓があるのは、夫人の出身地が臼井だったから。

高さ2.77mの仙台石に、春川春英が描く等身大の化粧まわし姿が刻され、佐久間象山の筆になる「天下第一流 力士雷電之碑」が配されている。

裏面には、「雷電為右衛門はここ臼井のひとを娶りたるえにしにより、この地を愛し、此処に眠る。没後153年の命日に因みて、その偉容を等身大に刻み、もって顕彰の碑となす」とある。

坂道をだらだら上ってゆくと大名宿の道にぶつかる。

右折して、台地の先端に寺がある。

◇日蓮宗暁慶山妙伝寺(臼井台31)

朱色の鐘楼門が目を惹く。

石碑が2基並んでいる。

左は「妙正大明神」。

市川市の妙正寺に発する日蓮宗系の疱瘡神とされている。

右は、享和2年(1802)造立の「天神社」だが、側面と裏面に10人の名前が刻されているのが、変わっている。

境内から、印旛沼が一望できる。

左前方の出っ張りが、臼井城址のある舌状台地。

傾斜のきつい坂道を降りて、左折、住宅地の中に寺がある。

◇真言宗豊山派・稲荷山常楽寺(臼井田877)

山門を入ると、剣を浮き彫りにした石塔がある。

見なれない石造物なので、佐倉市の文化財担当者に問い合わせたら、「謂れは不明だが、本尊の不動明王と関係あるのではないか」との返答だった。

境内の一画に石塔群があり、十九夜塔や秩父供養塔などに混じって「武州野島地蔵尊」なる線彫地蔵がある。

ネット検索して調べたら、浄山寺(越谷市)の子育て地蔵として有名な「野島の地蔵」さんであると分かった。

平安時代前期作とみられる木像地蔵尊は、今年(2016年)、国の重要文化財に指定されたばかり。

246号に出て、左へ行けば、中宿だが、反対の右方向へ向かい宗徳寺へ。

◇曹洞宗長谷山宗徳寺(臼井台1177)

成田街道に面している。

本尊は、般若船観世音菩薩。

聞きなれない観音さまで、『日本石仏図典』にも載っていない。

「八臼烏供養塔」があり、黒御影の石碑には、次のような説明がある。

當山は、天明三年(1783)三月十五日祝融(火災)にあい諸堂すべて焼失しました。その時、鳴いて急を告げたのが、八臼烏であります。この供養塔を建立し、山門の火盗消除、安寧を祈念いたします。

平成十七年三月吉日

三十二世 雲外岩雄 合掌

「八臼烏」とは、あの「烏八臼」のことだろうか。

それにしても、「急を告げる烏」とは初耳。

住職に電話で訊いてみた。

住職が理解する「八臼烏」は、日本神話に登場する「八咫の烏」のようで、墓標の上のマークである「ウハッキュウ(烏八臼)ではなさそう。(*「烏八臼」については、このブログNO12「謎の烏八臼(ウハッキュウ)」をご覧ください。)

曹洞宗寺院なので、もしかしたらと墓地を探すも「烏八臼」はない。

同じ字の組み合わせでも概念が違うようで、ちょっとキツネにつままれたような気分。

宗徳寺を出て、街道を左へ。

突き当たった三叉路が、臼井宿の中心地中宿。

往時の賑わいの片鱗も今はない。

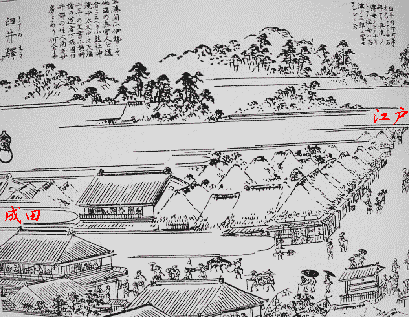

『成田名所図会』(安政5年・1858)の臼井宿

高札場のあった場所に、わずかに、道路元標と「明治天皇臼井行在所」と刻する石柱があるのみ。

中宿を右折して行くと、あのMrジャイアンツの生家があるが、個人情報だとかなんだとか、うるさいご時世なので、見て見ぬふり。

京成線の踏切を超えると、また、三叉路が。

そこに2基の道標と六十六部廻国塔がある。

背の高い道標は「西 江戸道」とあり、文化3年(1806)、品川の商家によって建てられた、と説明板には書いてある。

背の低い方は、「さくら道」。

成田道になる前は佐倉道と呼ばれていたので、背の高い道標よりは、古いと見られている。

「大乗妙典六十六部日本廻国搭」は、志し半ばで、この地で亡くなった六十六部の供養塔だろうか。

やがて左に京成線が並行して走り、「成田街道」の標識がある。

道路前方に茂みに覆われた台地が現れる。

薄暗い坂道が、八丁坂。

左に題目塔があって、背後に空地が広がっている。

ここは、佐倉藩の刑場跡地で、題目塔は、処刑者の供養塔。

佐倉藩は蘭医の活躍が目覚ましかったが、彼らの解剖は、刑死者の遺体で行われた。

296号線をひたすら歩く。

歩道が狭くて、歩きにくい。

台地を下ると前方に見えてくるのが、佐倉城址。

鹿島川にかかる鹿島橋の袂に小屋があって、中にお地蔵さんがおわす。

鹿島地蔵は、宝暦5年(1755)に建立された。

鹿島川は、しばしば氾濫して、橋が流失することも珍しくなかった。

寛延2年(1749)の洪水では、2週間も水が引かず、通行禁止が続いた。

お地蔵さんは、洪水時の不慮の溺死者を悼む供養塔だと言われている。

橋を渡れば、もう佐倉。

ここまでは、佐倉街道でもあり、成田街道でもあった道は、ここから、純粋の成田街道ということになります。

次回更新日は、1月21日です。

≪参考図書とwebサイト≫

〇湯浅吉美『成田街道いま昔』成田山仏教研究所 平成20年

〇山本光正『房総の道 成田街道』聚海書林 昭和62年

〇川田壽『成田参詣記を歩く』崙書房出版 平成13年

▽「成田街道道中記」

http://home.e02.itscom.net/tabi/naritakaidou/naritakaidou.html

▽「百街道―歩の成田街道http://hyakkaido.travel.coocan.jp/hyakkaidoippononaritakaidou.html

▽「街道歩き旅 佐倉・成田街道」

http://kaidouarukitabi.com/rekisi/rekisi/narita/narita.html