西念寺を出て左折、突当りを左へ曲がり、すぐ右へ曲がると新宿通りへ向かう道になる。

左の電信柱の背後は西念寺の塀、右に曲がると新宿通りへ。

この道は、女性の権利に関わる事件や人物と縁が深い。

寺町とは無関係だが、ちょっと寄り道をしよう。

「敵討ち」は知ってても「妻敵(めがたき)討ち」となるとどうか。

妻が不義を働いたとき、その相手を討ち取ることを「妻敵討ち」と云った。

享保の時代、この道で、妻敵討ちがあった。

不義はご法度で、駆け落ちは命がけの時代だったが、そこは人の世、抜け道はちゃんとあったらしい。

「間男七両二歩」とか、浮気の代償として七両二歩を夫に払えば、見逃してもらえたという。

夫にとっても、妻のスキャンダルは外聞が悪い。

できるだけ内聞にしたいから、事件になることは少なかった。

駆け落ちの家老の妻と家臣の男は、七両二歩をケチったのか、大胆不敵だったのか、あえて「事件」となる道を選んだ。

表ざたになったがために、家老はいやいやながらも間男を探すことになる。

そして、3年後、この道で膏薬売りに変装していた間男は、家老とバッタリ出会い、逃げるところを背後から斬り付けられてしまう。

もちろん、不義の妻もつかまり、奉行所で死罪を申し付けられるたという。

不義密通の妻を女権論と組み合わせるのは、いささか無理がある。

しかし、この界隈にフエミニストたちが住んでいたのは事実です。

「元始、女性は太陽だった」の平塚らいちょうと女性運動家・市川房江が間借りをしていたのはこの通りの家で、主婦連の奥むめおの自宅も若葉にあった。

再び西念寺へ戻る。

西念寺の塀沿いに西へ進むと左に坂が見える。1380

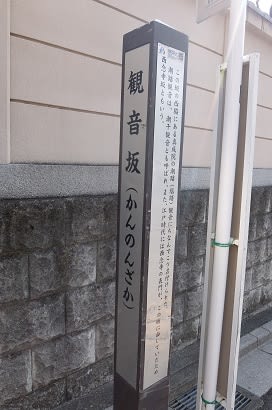

観音坂と標識にはあって、以下の説明がある。

「この坂の西脇にある真成院の潮踏(塩踏)観音にちなんでこう名付けられた。潮踏観音は、潮干観音とも呼ばれ、また、江戸時代には西念寺の表門が、この坂に面していたので西念寺坂ともいう」。

坂を下りると右手に見えてくるのが、

◇真言宗豊山派・放光山蓮乗院千眼寺(新宿区若葉2-8-6)

民家のような建物が庫裏で、正面が本堂だろう。

扉は開いているが、ちょっと入るのをためらう気分。

朱色の「南無遍照金剛」が目につくなあと思っていたら、御府内八十八ケ所霊場の83番札所だという。

ちなみに蓮乗院の下の真成院は、第39番札所。

いつも不思議に思うのだが、隣り合っているのだから連番にすればいいのに、なぜ、離れているのだろうか。

◇浄土宗・信壽院楽生庵(新宿区若葉2-9)

蓮乗院の真向かいが、信壽院。

こちらは扉も閉まっている。

一見狭そうな感じだが、向かいの真成院ビルの上から見た所では、結構広い。

◇真言宗・金鶏山真成院(新宿区若葉2-7-8)

蓮乗院の下、信壽院の向かいの8階建てビルは、一見、寺らしくはないが、青と赤の幟が林立していて、寺だと分かる。

これだけ幟があると、信仰よりは、商売に力点があるように感ずるのは私だけだろうか。

寺のパンフには、「癌の駆け込み寺」とある。

「難病平癒の祈願所」の文字もある。

死に対する恐怖心を和らげる力が宗教にあるとは思うが、難病を平癒することができるとは私は思わない。

坂に面して掲示板があり、維摩経の一節が掲示されている。

「海に沈む宝は

もぐらなければ

得られないように

迷いの泥海の中に

入らなければ

悟りは得られない」

青色の幟には「潮干観世音」とあるので、お寺に断わって、ビル最上階の観音堂へ。

内陣へは上がれないので、詳しくは分からないが、十一面観音のようだ。

縁起書によれば、「昔はこの辺りは海岸で、潮の干満によって観音像の台石が濡れたり、乾いたりしたので、潮踏観音と呼ばれるようになった」とのこと。

その台石は、享保10年(1725)の火災で焼失してしまって、今はない。

『江戸名所図会』にも潮干観音は描かれている。

「聖天」の文字が見えるが、これも真成院。

戦前まで、この寺には歓喜天が祀られていた。

歓喜天は、もとバラモン教の神で、象頭人身の男女が抱き合うエロチックな護法神。

災いを除き、福をもたらす「聖天さま」として、人気があった。

寺の玄関前には延命地蔵や稲荷神社に並んで、線刻像がある。

浅い線彫りで像がはっきり見えない。

寺に訊いたら、上が十一面観音、下右が、弘法大師、下左が地蔵菩薩だとのこと。

これはこれなりに珍しい組み合わせということになる。

観音坂を下りて右へ。

次の坂、東福院坂を上ると右手に愛染院がある。

赤レンガが美しい。

旧日本陸軍で多用されていたので、旧軍施設がこの地に隣接してあったのかと思ったが、大正年間、当時流行りの建築資材だったから使用したまで、とは寺の説明。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます