新年おめでとうございます。

八千代市に入って二つ目の信号が「新木戸交差点」。

ここに「血流地蔵」という何か物騒な名前の道標があると持参資料にはあるので、探すも見つからず。

後日、日を改めて訪れたが、またしても、見つけられなかった。

帰宅してパソコンを開くと、成田街道道中記のサイトのいくつかには、ちゃんと写真が載っている。

自分の不甲斐なさにがっくりと肩を下ろす。

◇道標(八千代市大和田新田・新木戸交差点)

実は、ここでは別な道標は、偶然見つけることが出来た。

下の写真、どこに道標があるか、分かりますか。

「学童横断」の看板後方の黒っぽいものが、それ。

ボーとしてると見逃してしまう、中々見つけにくいものなのです。

道標は、正面に「成田山 是ヨリ七(里)」とあり、真ん中に折れたのを修理した跡がある。

ここから約1キロ、「餃子の王将」が見えてくる。

◇八幡神社(大和田新田1032)

その前の八幡神社に、7基の子安観音が整列している。

左から右へ、年代順に並び、左端は、天保3年(1832)の造立。

おいぬ、おきぬ、おりん、おかる、おしの、おしほと女人の名前が彫られている。

右端は、平成19年(2007)だから、子安講が現在も活動していることが判る。

子安講は、念仏講の一つで、安産・子授け・子育ての神である子安観音や子安神に祈願する女性の結社。

出産・子育てに関する情報交換と懇親娯楽の場として、特に下総地方に多い。

旧暦の19日や23日の夜、集まって念仏を唱え、雑談して、夜中に上る下弦の月(寝待ちの月)を拝んで解散するので、十九夜講、二十三夜講といい、総称して「月待講」と云った。

十九夜塔の主尊は、如意輪観音で、1680年(元禄期)以前は、銘文に「十九夜念仏、二世安楽」と刻されていたが、それ以後は「念仏二世安楽」の文字は消え、赤子を抱く子安観音に変わってゆく。

路傍の十九夜搭(八千代市)。享保11年(1726)だが、まだ二世安楽と刻されている。

儀軌にない、赤子を抱く如意輪観音の出現は、切実な女性たちの願望を造形したものだったのです。

八幡神社から歩いて7,8分、成田街道に面して、出羽三山供養塔が林立している。

千葉県は、出羽三山講(奥州講)が多い所だが、中でも八千代市は群を抜いて多い。

市内の出羽三山供養塔は、168基。

船橋市が112基だから、市の規模を考えれば、その多さは際立っている。

奥州参り(オーシューメーリ)について、以下は、市史『八千代市の歴史ー資料編 民俗ー』から抜粋しての転載です。

オーシューメーリの参加者は男性で、家督を息子に譲ったばかりくらいの年代がメイン。最近は、どんどん若くなって30代も珍しくなくなった。オーシューメーリは10年から15年に一度、希望者が10人以上集まると行われる。男たちが出発すると、念仏講の婆さんたちが神社にお篭りをして、旅の安全を祈願する。

出羽三山の他、各地の観光地にも立ち寄るのが普通。一例をあげれば、「新潟―佐渡―鶴岡―羽黒山―月山―湯殿山ー湯野浜―最上川下りー鳴子―松島ー仙台」で7泊8日の旅。全部徒歩での江戸時代は、往復40日を要したと言われる。

現地で泊まる宿坊は、集落によって異なり、江戸時代から同じ宿に決まっている。

オーシューメーリから帰ると、参加者は全員、講に加入する。奥州講の特徴は、葬式で発揮される。納棺には、三山参拝時に着用していた白装束を着せ、墓地では同行一同が出羽三山祝詞をあげる。

鳥居が道路から見えないので、気付きにくいが、ここは神明社の境内。

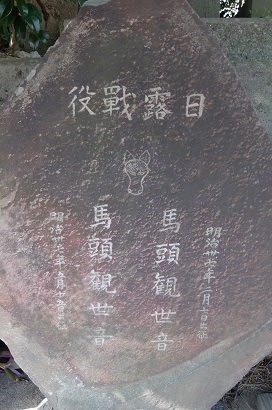

三山碑の他にも、文字碑の二十六夜塔群と馬頭観音群がある。

中で目立つのは、「日露戦役」の文字の下に馬の首が彫られ、左右に2行「明治丗七年二月十日出征」、「明治丗七年五月従五日出征」とある墓銘碑。

「出征」の二文字が、重い。

農耕では、牛も馬に劣らず役立ってきた。

立派な「牛魂碑」があるのが、嬉しい。

東進して、分岐する道を右へ。

◇路傍の石仏(大和田新田368)

路傍左の高台に石仏群がある。

十九夜塔群に子安搭が2基混じっているが、石が崩れて造容が不明のものが多い。

高く石を積み上げて、地面にあった石仏をきちんと保存しようとしたのに、石仏そのものが崩壊するのでは、手の打ちようがない。

市役所入口を過ぎると、右に円光院、左に長明寺が見えてくる。

このあたり、大和田宿の中心だったらしいのだが、それらしい雰囲気はどこにもない。

これは幕末のデータだが、大和田宿の1か月間の泊り客は1400人。

うち900人は成田山参詣客だそうで、今の姿からは信じられない賑わいだったことになる。

大和田宿といえば、長妙寺の「八百屋お七の墓」を見過ごすわけにはいかないだろう。

◇日蓮宗・天受山長妙寺(萱田町640)

大罪人の墓とは思えない立派な宝篋印塔で、「えっ、どうして?」と思ってしまう。

境内には、もう一つの「えっ、どうして?」があって、それは一面に広がる落ちた銀杏。

誰も拾わないようだが、もったいない。

長妙寺の道の向こうは円光院だが、パスしてその奥の時平神社へ。

◇時平神社(大和田743)

八千代市には、時平神社が、なんと4社も固まってあるのです。

萱田町の時平神社

御祭神は、左大臣藤原時平。

あの右大臣菅原道真を諫言をもって陥れ、大宰府へ左遷させた張本人。

道長は左遷先で死ぬが、時平もその直後、死亡する。

当然、道真の祟りと噂された。

道真の祟りを怖れ、神として祀り、鎮めようとしたのが天満宮でした。

では、敵役の嫌われ者時平は、なぜ、祭神として崇められるのか。

それは、「天神様の好敵手だから」と言うのが、『成田街道いま昔』の著者、湯浅吉美さん。

「昔の日本人は、神仏も人間と同じように、嫉妬心や競争心を持つと考えました。他の神様がやきもちを焼いて暴れるとか、または負けじ劣らじと験力を発揮して、御利益を下さると考えたのです。あっちが天神さまなら、こっちは時平だ、という発想ですよね」。

八千代市もこの界隈には、天満宮はないのだとか、人間くさい話で面白いので、紹介する。

街道に戻って東進、道標らしきものがある。

正面は、私には読解不能。

右側面は「〇〇十二町 〇當 長福寺」と読めるが、資料によれば、正面は「可やた道 いつな大権現道」、右側面は「是より 十二町 別當 長福寺」なのだそうだ。

仮に読めても、長福寺もいつな大権現も知らないのだから、無意味ではあるが。

道標の上部は、盃状穴だらけ。

成田街道で、これで4つ目。

萱田町の時平神社の石段を過ぎると下り坂になり、景色が広がる。

川が流れていて、橋がある。

川は新川という印旛沼の放水路。

川を跨ぐ白い建造物は、排水機。

今は流水量をコントロールできるが、江戸時代は利根川の増水で、印旛沼の推移も上がり、新川沿岸は、度々、水害に見舞われた。

沼の水を江戸湾に落とし、洪水を防ぐとともに干拓による開田を期待して、江戸期、3回にわたり、幕府主導の掘削工事が行われたが、いずれも不測の事態で頓挫した。

念願がかなったのは、なんと昭和46年。

植物の腐植土が大量にあって、「いか程掘候ても一夜の内に泥土湧出埋(わきだしてうま)り」の状態で、現代技術を以てして、初めて可能たらしめたという難工事だったという。

国道16号の陸橋をくぐり、

風情ある、長屋門を過ぎるとまもなく市境。

八千代市から佐倉市に入る。

次回更新日は、1月6日です。

≪参考図書とwebサイト≫

〇湯浅吉美『成田街道いま昔』成田山仏教研究所 平成20年

〇山本光正『房総の道 成田街道』聚海書林 昭和62年

〇川田壽『成田参詣記を歩く』崙書房出版 平成13年

▽「成田街道道中記」

http://home.e02.itscom.net/tabi/naritakaidou/naritakaidou.html

▽「百街道―歩の成田街道http://hyakkaido.travel.coocan.jp/hyakkaidoippononaritakaidou.html

▽「街道歩き旅 佐倉・成田街道」

http://kaidouarukitabi.com/rekisi/rekisi/narita/narita.html

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます