私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

19世紀から20世紀末までの基調であった経済の右肩上がりの傾向のもとで正しかった「社会科学の法則」や「考え方の枠組み」がもはや成り立たなくなり、自然科学者が20世紀の後半に明らかにした「有限な地球」を前提とした21世紀の「社会科学の法則」や「考え方の枠組み」が必要になってきている現状を、社会科学系(特に経済学)の学者や研究者は、はっきりと認識しなければなりません。

以前の法則が間違っていたというよりも、社会科学の対象である人間社会の「規模」と「状況」が20世紀後半から大きく変化して、法則が通用しなくなってしまったのです。

日本の現状に即して考えてみましょう。日本は62年前の第二次世界大戦で敗戦し、すべてを失いました。

戦後の日本の国家的枠組みを整えるために、昭和20年代には、「日本国憲法」をはじめ、「内閣法」など、国の骨格となる法律がつくられました。そして、貧困、失業、社会的不平等などの社会問題を解消するために「戦後経済の復興」というはっきりしたビジョンを掲げ、このビジョンを実現するための法律がつぎつぎと整備されました。

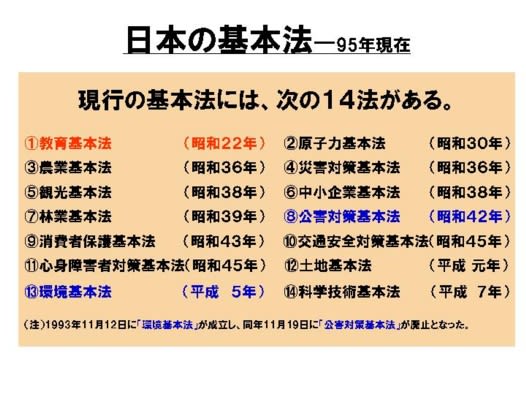

これらの法律と、「教育基本法」や「農業基本法」のようなおよそ20本の「○○基本法」を骨格とする多数の法律による法体系が、現在の日本社会を支えています。下の図は95年時点での基本法ですが、その後数本の基本法が成立しています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます