私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

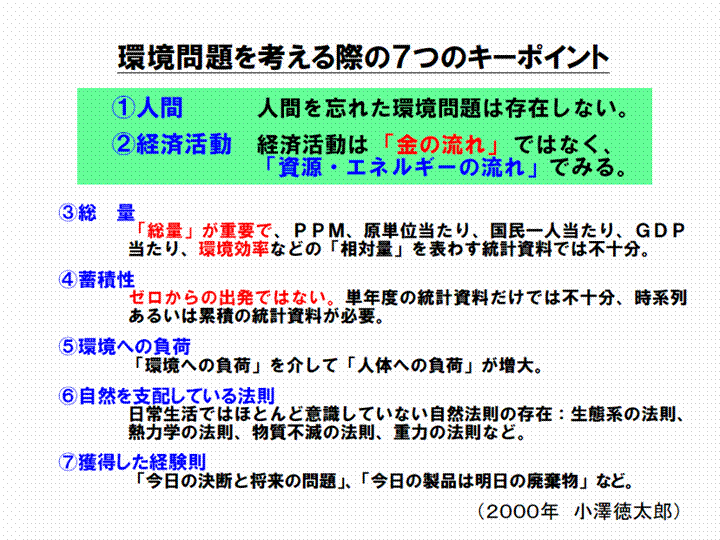

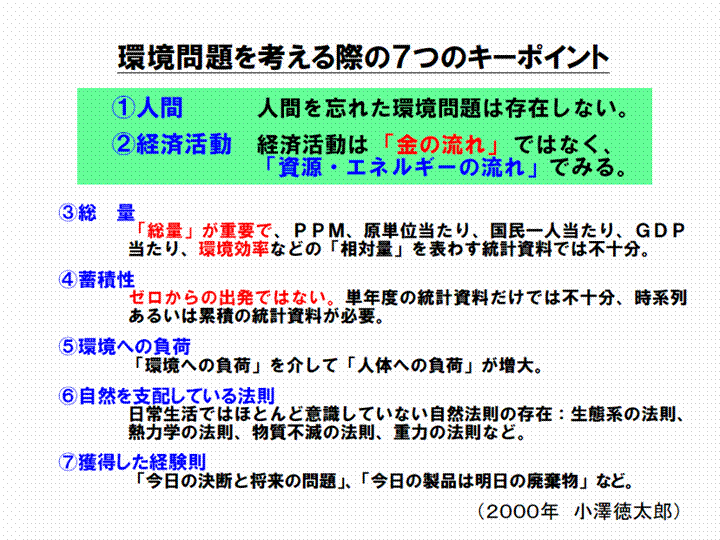

次の図は「私の環境論」の基本となっている考え方の主なものをまとめたものです。

今日は上の7つのキーワードの「⑦獲得した経験則」から「今日の決断と将来の問題」をとりあげ、4月2日に採択された「G20の首脳会議のグローバルな政治的決定」の報道を考える際の手がかりにしたいと思います。

今、私たちが本気で「環境保護のための行動」と「持続可能な社会の実現をめざした行動」を起こさないと、私たちの子供や孫が生きる世界が大変なことになりますし、対応を先に延ばせば延ばすほど、社会的なコストが増大することになります。

私たちが、今、直面している環境問題は「今に原因があるというよりも、私たちが数十年前に決断したことに原因がある」ということです。私たちが「経済成長」を求めて投資した生産設備やそこから生産された生産物、インフラ・ストラクチャーとしての巨大ビルや高速道路などの構造物から生ずる「環境の人為負荷の蓄積」が今起こっている環境問題の主な原因なのです。

このことがはっきり理解できれば、「今日の決断が数十年先の環境問題を原則的に決めてしまう」という経験則が理解されるはずです。この経験則は人口の大小や生産規模の大小にかかわりなく、すべての国に共通する普遍の原理・原則です。この原理・原則は環境問題だけでなく、社会システム、インフラ・ストラクチャー、経営などほとんどすべての社会事象に適用可能だと思います。

さて、次の報道記事は、4月2日から3日にかけて報じられた金融危機サミットに関する記事から抜粋したものですが、いずれも「経済と環境問題のかかわり」を意識した記事はまったくありません。経済と環境問題はコインの裏表のような関係にあるわけですから、G20に参加した世界のリーダーが意識しようとしまいと、国際社会で協力してGDPを2%増やそうとすれば、環境負荷も増えることを理解しなければなりません。

その意味でここに掲げた以下の記事は、「世界の首脳が4月2日に決めた決断」 (今日の決断)が、2010年末にどのような結果(将来の問題)を生んだかを検証するさいに重要な資料となるでしょう。

●経済回復「来年末までに」 金融サミット 目標明記へ調整 (朝日新聞 2009年4月2日 夕刊)

●1900万人雇用創出 G20合意 成長2%超目標(朝日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●時時刻々 G20正念場 財政出動、各国の重荷(朝日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●クローズアップ G20 財政出動と金融規制 「自国優先」応酬 (毎日新聞 2009年4月3日 朝刊 )

●保護主義阻止で一致 G20声明 実効性確保が課題(毎日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●経済悪化止まらず 問われる存在意義(毎日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●G20首脳宣言 財政出動500兆円 成長4%押し上げ(朝日新聞 2009年4月3日 夕刊)

さて、こちらはG20の緊急金融サミットと同じ時期にドイツで開催されていた国連の温室効果ガスの目標値を決める作業部会の活動を報じたものです。こちらの記事にも「経済とのかかわり」がまったく書かれていません。

●温室ガス 途上国に削減計画促す 日本の分類案には否定的(朝日新聞 2009年3月19日)

●温暖化交渉 米巻き返し 長期目標に力点移す(朝日新聞 2009年4月9日 朝刊)

●国連の作業部会閉幕 温暖化対策原案 6月までに提示(朝日新聞 2009年04月9日 夕刊)

これらの報道記事からおわかりのように、「経済活動と環境問題は深くかかわり合っている」、さらに言えば、経済活動の拡大が環境への負荷を高めている事実にもかかわらず、マスメディアでは、あたかも別物を扱っているかのようです。

もっとも、マスメディアの基本的な使命が、時々刻々と変化している世界の事象をタイミングよく社会に伝えることであるとすれば、マスメディアが報ずる情報がフローで断片化するのもやむを得ないことかもしれませんが、報道記事のほかに、解説記事もあるわけですから、解説記事で「経済と環境問題のかかわり」がわかるように書いてほしいと思います。そうなると、「記者の基本認識の問題」ということになってきますね。

米国発の金融危機に端を発したグローバル経済の危機に対してエコノミストや評論家が好んで用いる「ピンチはチャンス」という発想に立てば、100年に一度と言われる「世界同時経済不況」という大ピンチへの対応は、4月8日のブログで書きましたように、不況以前の経済状況に戻すことではなく、人類史上初めて経験する「経済規模の拡大から適正化へ世界経済が大転換する千載一遇のチャンス到来」と据えるべきだと思います。

アーカイブ(公開論文集)

次の図は「私の環境論」の基本となっている考え方の主なものをまとめたものです。

今日は上の7つのキーワードの「⑦獲得した経験則」から「今日の決断と将来の問題」をとりあげ、4月2日に採択された「G20の首脳会議のグローバルな政治的決定」の報道を考える際の手がかりにしたいと思います。

今、私たちが本気で「環境保護のための行動」と「持続可能な社会の実現をめざした行動」を起こさないと、私たちの子供や孫が生きる世界が大変なことになりますし、対応を先に延ばせば延ばすほど、社会的なコストが増大することになります。

私たちが、今、直面している環境問題は「今に原因があるというよりも、私たちが数十年前に決断したことに原因がある」ということです。私たちが「経済成長」を求めて投資した生産設備やそこから生産された生産物、インフラ・ストラクチャーとしての巨大ビルや高速道路などの構造物から生ずる「環境の人為負荷の蓄積」が今起こっている環境問題の主な原因なのです。

このことがはっきり理解できれば、「今日の決断が数十年先の環境問題を原則的に決めてしまう」という経験則が理解されるはずです。この経験則は人口の大小や生産規模の大小にかかわりなく、すべての国に共通する普遍の原理・原則です。この原理・原則は環境問題だけでなく、社会システム、インフラ・ストラクチャー、経営などほとんどすべての社会事象に適用可能だと思います。

さて、次の報道記事は、4月2日から3日にかけて報じられた金融危機サミットに関する記事から抜粋したものですが、いずれも「経済と環境問題のかかわり」を意識した記事はまったくありません。経済と環境問題はコインの裏表のような関係にあるわけですから、G20に参加した世界のリーダーが意識しようとしまいと、国際社会で協力してGDPを2%増やそうとすれば、環境負荷も増えることを理解しなければなりません。

その意味でここに掲げた以下の記事は、「世界の首脳が4月2日に決めた決断」 (今日の決断)が、2010年末にどのような結果(将来の問題)を生んだかを検証するさいに重要な資料となるでしょう。

●経済回復「来年末までに」 金融サミット 目標明記へ調整 (朝日新聞 2009年4月2日 夕刊)

●1900万人雇用創出 G20合意 成長2%超目標(朝日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●時時刻々 G20正念場 財政出動、各国の重荷(朝日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●クローズアップ G20 財政出動と金融規制 「自国優先」応酬 (毎日新聞 2009年4月3日 朝刊 )

●保護主義阻止で一致 G20声明 実効性確保が課題(毎日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●経済悪化止まらず 問われる存在意義(毎日新聞 2009年4月3日 朝刊)

●G20首脳宣言 財政出動500兆円 成長4%押し上げ(朝日新聞 2009年4月3日 夕刊)

さて、こちらはG20の緊急金融サミットと同じ時期にドイツで開催されていた国連の温室効果ガスの目標値を決める作業部会の活動を報じたものです。こちらの記事にも「経済とのかかわり」がまったく書かれていません。

●温室ガス 途上国に削減計画促す 日本の分類案には否定的(朝日新聞 2009年3月19日)

●温暖化交渉 米巻き返し 長期目標に力点移す(朝日新聞 2009年4月9日 朝刊)

●国連の作業部会閉幕 温暖化対策原案 6月までに提示(朝日新聞 2009年04月9日 夕刊)

これらの報道記事からおわかりのように、「経済活動と環境問題は深くかかわり合っている」、さらに言えば、経済活動の拡大が環境への負荷を高めている事実にもかかわらず、マスメディアでは、あたかも別物を扱っているかのようです。

もっとも、マスメディアの基本的な使命が、時々刻々と変化している世界の事象をタイミングよく社会に伝えることであるとすれば、マスメディアが報ずる情報がフローで断片化するのもやむを得ないことかもしれませんが、報道記事のほかに、解説記事もあるわけですから、解説記事で「経済と環境問題のかかわり」がわかるように書いてほしいと思います。そうなると、「記者の基本認識の問題」ということになってきますね。

米国発の金融危機に端を発したグローバル経済の危機に対してエコノミストや評論家が好んで用いる「ピンチはチャンス」という発想に立てば、100年に一度と言われる「世界同時経済不況」という大ピンチへの対応は、4月8日のブログで書きましたように、不況以前の経済状況に戻すことではなく、人類史上初めて経験する「経済規模の拡大から適正化へ世界経済が大転換する千載一遇のチャンス到来」と据えるべきだと思います。