私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

麻生政権の景気回復対策が小さな一歩を踏み出しました。次の記事をご覧ください。

●高速値下げ「特需を逃がすな」、ETC好調、企画練る観光地

およそ510兆円ほどまでに膨張した日本のGDPを「持続的経済成長」のためにさらに拡大するには、その構成要素である政府の支出(公共事業)、企業の設備投資、貿易、民間住宅投資、そしてなんといってもGDPのおよそ60%を占める個人消費を拡大する必要があります。政府の支出、企業の設備投資、貿易、民間住宅投資は限界にぶつかっているので、「景気回復には個人消費の拡大」しかない、というのがエコノミストや評論家の多くの一致した主張となっているようです。したがって、個人消費の拡大のためのさまざまな提案がなされています。

たとえば、「景気回復のために国民の消費行動を活発化するには、本州四国連絡橋や東京湾アクアラインの交通料金を無料にしろ、そうすれば、消費活動は活発になる」という類の提案をする人がいます。この提案がまずは上記の記事のように現実になったのです。

この種の提案は、景気回復のために「個人消費を拡大する」という1点では有効ですが、それに必然的にともなう資源・エネルギー・環境問題はまったく考慮されていませんので、環境負荷を増やすことは間違いないでしょう。

このブログでもこれまでに何度も述べてきたように、環境問題が現代の大量生産・大量消費・大量廃棄の生活によって引き起こされていることは明らかだからです。そして、大量消費を推し進めているのは、大量生産をしている企業であり、それらの製品を消費している消費者であることも明らかです。

今日の市場経済社会では、商品やサービスを組織的・計画的に運営し、販売しているのは企業で、消費者は市場にあふれる商品やサービス群のなかから、個人の必要や要求に基づき、商品やサービスを選択し、購入しているにすぎません。企業は徹底的な市場調査を行ない、消費者の形にあらわれていない欲望まで見つけ出し、それを商品化(ちょっと言いすぎかもしれませんが、自動車ナビやETCなど)しています。このように、先進工業国では、企業(製造業、サービス業など)が環境問題に最も大きな役割を演じていることは明らかです。

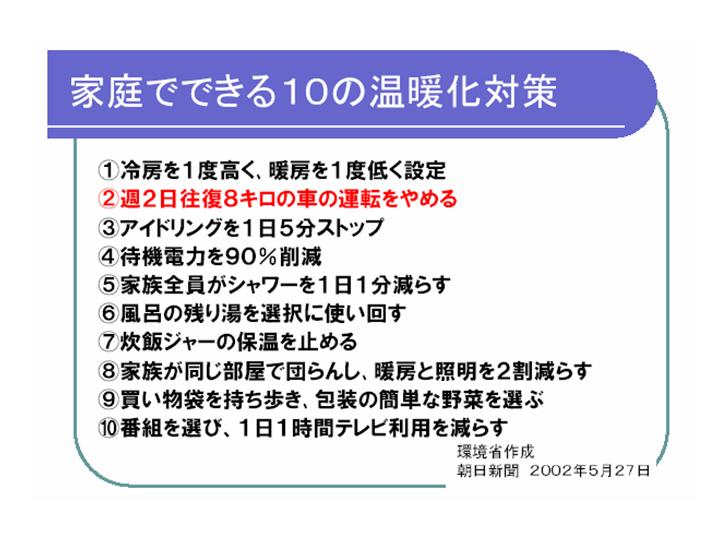

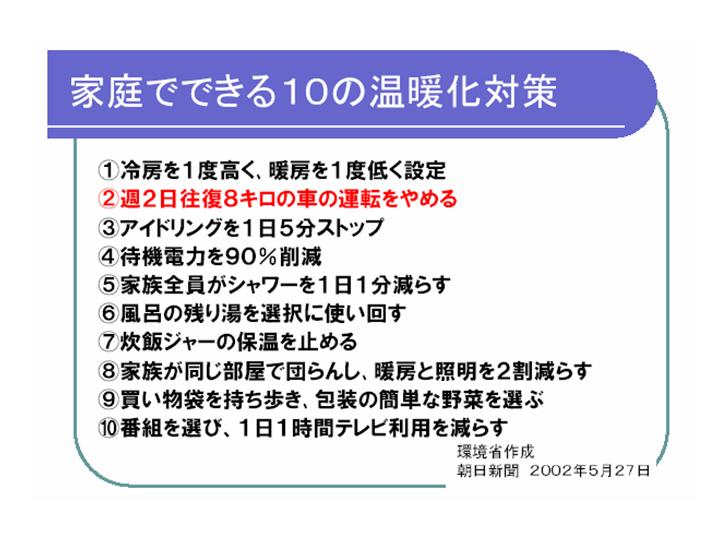

次の図をご覧ください。皆さんにもお馴染み「家庭でできる10の温暖化対策」で、私が常々「ほとんど実効性がない。日本の温暖化対策をミスリードする」と主張してきたものです。今日のテーマは「できるところから始める」というあまりにナイーブな市民の「エコ」の努力を一瞬にして無効にしてしまうでしょう。

今回の政府の決断は、「家庭のエコ」がいかに無力であり、景気回復のための「有料道路の通行料無料化」という20世紀型発想が環境負荷を高めることを知るよいきっかけとなるでしょう。この決断がたとえ初期の目的である「景気回復」に有意に貢献したとしても環境負荷は高まりますし、まったく景気回復に貢献しなかったとしても、環境負荷は高まるのです。スウェーデンの経験からすれば、運輸部門のCO2の削減は現行の化石燃料で動いている車両を中心とする交通システムではきわめて困難なのです。

それにしても、この国の政治家、政策担当者、中央・地方行政そして市民の「温暖化に対する認識」は一体どうなっているのでしょう。世界第2位の経済大国で、「環境立国の実現」を標榜している日本のこの現状はあきれるばかりです。

このことは国の対策に整合性がなく、その場しのぎの対策しかないことを示しています。これでは、これから策定しようとしている「日本版グリーン・ニューディール」の実現性も危ぶまれそうです。

アーカイブ(公開論文集)

麻生政権の景気回復対策が小さな一歩を踏み出しました。次の記事をご覧ください。

●高速値下げ「特需を逃がすな」、ETC好調、企画練る観光地

およそ510兆円ほどまでに膨張した日本のGDPを「持続的経済成長」のためにさらに拡大するには、その構成要素である政府の支出(公共事業)、企業の設備投資、貿易、民間住宅投資、そしてなんといってもGDPのおよそ60%を占める個人消費を拡大する必要があります。政府の支出、企業の設備投資、貿易、民間住宅投資は限界にぶつかっているので、「景気回復には個人消費の拡大」しかない、というのがエコノミストや評論家の多くの一致した主張となっているようです。したがって、個人消費の拡大のためのさまざまな提案がなされています。

たとえば、「景気回復のために国民の消費行動を活発化するには、本州四国連絡橋や東京湾アクアラインの交通料金を無料にしろ、そうすれば、消費活動は活発になる」という類の提案をする人がいます。この提案がまずは上記の記事のように現実になったのです。

この種の提案は、景気回復のために「個人消費を拡大する」という1点では有効ですが、それに必然的にともなう資源・エネルギー・環境問題はまったく考慮されていませんので、環境負荷を増やすことは間違いないでしょう。

このブログでもこれまでに何度も述べてきたように、環境問題が現代の大量生産・大量消費・大量廃棄の生活によって引き起こされていることは明らかだからです。そして、大量消費を推し進めているのは、大量生産をしている企業であり、それらの製品を消費している消費者であることも明らかです。

今日の市場経済社会では、商品やサービスを組織的・計画的に運営し、販売しているのは企業で、消費者は市場にあふれる商品やサービス群のなかから、個人の必要や要求に基づき、商品やサービスを選択し、購入しているにすぎません。企業は徹底的な市場調査を行ない、消費者の形にあらわれていない欲望まで見つけ出し、それを商品化(ちょっと言いすぎかもしれませんが、自動車ナビやETCなど)しています。このように、先進工業国では、企業(製造業、サービス業など)が環境問題に最も大きな役割を演じていることは明らかです。

次の図をご覧ください。皆さんにもお馴染み「家庭でできる10の温暖化対策」で、私が常々「ほとんど実効性がない。日本の温暖化対策をミスリードする」と主張してきたものです。今日のテーマは「できるところから始める」というあまりにナイーブな市民の「エコ」の努力を一瞬にして無効にしてしまうでしょう。

今回の政府の決断は、「家庭のエコ」がいかに無力であり、景気回復のための「有料道路の通行料無料化」という20世紀型発想が環境負荷を高めることを知るよいきっかけとなるでしょう。この決断がたとえ初期の目的である「景気回復」に有意に貢献したとしても環境負荷は高まりますし、まったく景気回復に貢献しなかったとしても、環境負荷は高まるのです。スウェーデンの経験からすれば、運輸部門のCO2の削減は現行の化石燃料で動いている車両を中心とする交通システムではきわめて困難なのです。

それにしても、この国の政治家、政策担当者、中央・地方行政そして市民の「温暖化に対する認識」は一体どうなっているのでしょう。世界第2位の経済大国で、「環境立国の実現」を標榜している日本のこの現状はあきれるばかりです。

このことは国の対策に整合性がなく、その場しのぎの対策しかないことを示しています。これでは、これから策定しようとしている「日本版グリーン・ニューディール」の実現性も危ぶまれそうです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます