東寺

今まで何度も京都に来ているが、いつも閉門時間までに間に合わず、境内に入ったことが無かった東寺に向かう、丸山タクシーが東寺に到着した時間は午後4時すぎ、今回も閉門(4時30分)ぎりぎりでした。

丸山タクシーは長岡京の光明寺から京都市内に向かう、並木のイチョウがきれい 午後4時過ぎに東寺着

この日は骨董市が開かれており道路まで商品?が並べれている 初めて入った東寺境内

骨董市が終わり、店じまいが始まっていた 五重塔まで行きたかったが、次回にお預け

夜間はライトアップされるそうで、4時30分に一旦閉門との事、それまで待てず断念

やっと東寺に入れた記念写真 近鉄東寺駅ホームにて

やっと東寺に入れた記念写真 近鉄東寺駅ホームにて

JR京都駅は大混雑、京都到着時に帰りの指定を買っていたので、ゆっくりと座って帰り事に

午前9時50分に嵯峨嵐山でタクシーをチャーター、午後4時までドライバーの丸山さんにお任せで、観光客が少ないお薦めの「紅葉の名所」をガイドして貰った、①護法堂弁財天、②大覚寺、③竹林公園、④勝持寺、⑤善峯寺、⑥光明寺と普段行くことのない寺社を廻って、支払いは2万円、効率的で期待通りの紅葉を見る事が出来、加えて重いカメラバックを背負って歩く事も無い、満足の京都撮影ツアーでした。

日比谷公園

徒歩で八丁堀から有楽町経由で日比谷公園へ、入口は江戸時代に千代田の城を守る三十数門の一つである日比谷御門(日比谷見附)が構えられ、公園は松平備前守の上屋敷の跡地でした、徳川幕府が開府した当時は日比谷入江と言われて海が迫っていた地で、1620年代に入ってから全国の大名を総動員した天下普請で埋め立てが行われ、その地に大名の屋敷が建つ様になりました。

花フェスタ http://www.hibiya-gardening-show.com/

広い日比谷公園の広場を使って「坪庭」等の小宇宙が造られており、多くの人が訪れていました。

現在三越本店がある場所は江戸時代に駿河町、コレド室町がある地は瀬戸物町と呼ばれ、商業の中心として栄えました。

慶長8年(1603)徳川家康が江戸に幕府を開いた後、市中の司法・行政を町奉行に任せましたが、実際に町行政を担ったのは三家(奈良家、樽屋、喜多村)の町年寄でした、三家共に家康に従って江戸に移ったた古町町人で、三家は本町(現在の室町)に幕府から屋敷(町年寄役所)を拝領していました。

慶長8年(1603)に家康が江戸に幕府を開いて以降、慶喜の大政奉還まで265年間、徳川家の統治が続いたが、江戸時代中期には人口は100万(町人50万人、武士・僧侶等50万人)と世界最大の都市でありました。

市中の治安維持は北・南町奉行所の各々与力25人、同心120人がその任に当たったが、月番制であった為、北が担当の月には、南は担当した月に受け付けた業務の内部処理を行い、武士・僧侶を除く町人50万人を与力25人、同心120人で担当しましたが、実際は町奉行ー町年寄ー名主ー月行事(かちぎょうじ)と系統だった支配・管理体制が確立していて、多くのの案件は奉行所に上げられるまでに処理されていました。

(大名・旗本・御家人は老中、大目付が担当、寺社地は寺社奉行担当)

駿河町

徳川家の出自が駿河であり、富士山と江戸城(千代田城)が望めることからつけられたといわれます。

葛飾北斎「富岳三十六景」江都駿河町三井見世略図(三井越後屋は現在の三越のことです)

安藤広重「東都名所図絵」駿河町之図 室町から日本橋を望む、右奥に三越本店が見える

三井不動産が開発した「コレド室町1」と「2」の間の通りを2万個の桜色のLEDで覆っていました

福徳神社

http://www.tokyo-jinjacho.or.jp/syoukai/02_chuou/2002.html

貞観年間(860~876)にはこの地に鎮座していたといわれますが、永い時代の変遷を経て、社はこじんまりとした佇まいでしたが、三井不動産による街区の再開発に伴って社殿が新築されました。

徳川家康をはじめとする歴代将軍も信仰し、二代将軍・秀忠が1614年の正月に参詣した折には、「福徳とはまことにめでたい神号である」と称賛の言葉を残したといわれ、この時、椚(くぬぎ)の木からなる鳥居に若芽が萌え出たことから「別名:芽吹稲荷」と命名された。この由緒にちなんで、新しい社殿の横にはお御籤を結び付ける木として、くぬぎの木を植えている。

ビルの谷間に鎮座する福徳神社拝殿

神社周囲は、現在も再開発中でした

江戸時代、町年寄であった喜多村家の屋敷があった場所 再建された一里塚

ツエルマット市内から見たマッターホルン

午前5時起床、夜明けのマッターホルンを撮りに撮影スポットに向かう。

午前5時30分のツエルマットの町中、気温は10℃以下か、少し寒い

早朝のツエルマットのホテル前 清掃中

ホテルの部屋のテラスから見た景色 部屋から見たマッターホルン

街中からも建物越しに見える

撮影スポットは街中の橋の上、早朝にも関わらず見物客が向かいます、ほとんどが日本人

出発前のフリーの時間を利用して街中を歩き、マッターホルンを撮りました

ツエルマットからシオンへ

ツエルマットには電気自動車以外入れず、電車で一駅乗り、テーシュで下車してバスに乗り換えです。

ツエルマット駅前

9時20分の電車にのります

ホームにある自動切符販売機 この車両は自転車専用(?)

車窓からトレッキング中の人が多く見受けられた

ツエルマットーテーシュ間を往復する電車 テーシュ駅

テーシュからシャモニーに向かうツアーバス スイス・フランスの国境は止まることなく通過

シオン観光

ヴァレー州の州都、旧市街には12~13世紀に建てられたヴァレール教会、トゥルビヨン城が丘の上にありました。

車窓から見た丘の上に建つヴァレール教会(左)、トゥルビヨン城(右)

旧市街

中央の建物が市役所

ランチをとったレストラン

旧市街をあるくとブドウ畑が広がる丘が見える ヴァレール教会とトゥルビヨン城の分岐

町を見下ろす様に建つヴァレール教会

教会に向かう途中からの眺め、丘陵にブドウ畑が広がっていた 石畳の階段を登りきると教会

ヴァレール教会全景 教会と言うより城塞に近い造りです

堅牢な造りの教会

丘の上に建つトゥルビヨン城 教会から望むトゥルビヨン城

時間が足りずに行けませんでした

ツアーのみなさん

バスは一路シャモニーを目指す、車窓からはブドウ畑が目立ったが、ワインは国内で消費されて輸出には回らない様でした

バスの車窓から見えた特急電車

スイス・フランスの国境、停車することなく通過しました シャモニー間近

シャモニー

標高1035mにある人口1万人の山岳リゾート地、1924年に第一回冬季オリンピックが開かれました。

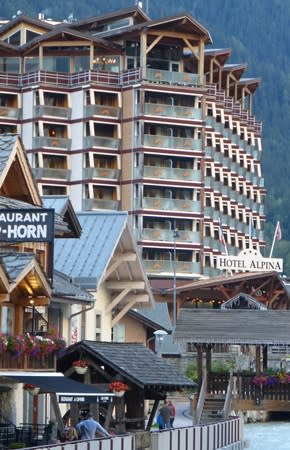

午後4時、ほぼ予定通りアルピナホテル到着、本日は夕食まで予定が無い為、街中をぶらり散歩

ホテルに到着 2泊するホテルアルピナ

ツアコンのTさんがチェックイン中です

ホテルから目抜き通りまで徒歩5分ほど フランスの為、ユーロが使えた(スイスではユーロは使えず)

モンブラン(Mont Blanc)

フランス語でMontは山、Blancは白を意味する、1786年8月8日、水晶採りのJ・バルマとM・G・バッカルが初めて登頂に成功した。

二人の銅像、モンブランを指さしている

モンブランに初登頂した医師M.G.バーカルの像

エギーュ・デュ・ミデイィ(3842m)の展望台が頂上に見えた

中央が雪をかぶったモンブラン(4810m)

明日登るロープウェイ乗り場

日本のスポーツウェアメーカーの店がありました

午後10時近くになってやっと日没です

夕食はホテルのレストランで、飲み物は赤ワインでした

夕食はホテルのレストランで、飲み物は赤ワインでした

滝桜近くの民家に咲く梅、白壁の土蔵が引き立つ 土蔵に影を映す梅の木

「さくらの公園」

さくら湖(人造湖)周辺には16種類の桜が約3,200本植えられているそうです、まだ午前早い時間の為か、ほとんど人が居らず、公園は貸切状態でした。

葉桜となった木もあったが、まだまだ盛りと咲く種類が多くあります

花びらが敷き詰められた道

小高い丘に立つ1本の桜が青空に映える

散った花びらが地表を彩る

3匹の(?) 落ちた花房に興味を持ったO君

「上石の不動桜」

不動明王をまつる不動堂の境内にあるため名づけられた桜。樹齢は約350年と言われております。

山間部が開けた所に1本だけ立つ枝垂桜

質素なお不動さんのお堂脇にある不動桜、樹齢350年経つ太い幹が圧巻

青空に映える枝垂桜 菜の花も盛りでした

お堂裏手から見た不動さくら まだ水仙が咲いていました

田舎の鎮守様として地元も人に敬われているのでしょう

「地蔵桜」

不動桜から車で30分程で到着した枝垂桜の古木

地蔵桜脇の階段を上がると花桃、梅の花が満開でした

昼食はナビで調べた三春蕎麦の店で「天ざる」をたぐる

「高柴デコ屋敷」は古くからこの地で受け継がれてきた張子人形の故郷だそうです

本家大黒屋に入ると懐かしい「ぜんまい時計」、そしてクラシックなカメラがなぜか壁に掛けられています

山に囲まれた社の佇まいが好きで初詣は鎌倉の鶴岡八幡宮と決めています。

毎年、鎌倉周辺を歩いてから参拝して帰ります、コースとしては①北鎌倉から直接八幡宮に直行、その後市内散策②建長寺境内から天園ハイキングコース(鎌倉アルプス経由)を瑞泉寺まで歩く、③北鎌倉で降りて浄智寺から源氏山、銭洗弁天までを歩く大仏ハイキングコース経由、④藤沢から江ノ電で沿線を歩いてから鎌倉に入ると毎年さまざまですが、今年はJR東海道線で藤沢まで行き、江ノ電に乗り江の島で下車して江の島島内を散策してから鎌倉に入りました。

乗り降り自由のJRホリデーパス、江ノ電一日乗車券を購入 藤沢から江ノ電に乗り換え

江の島駅で下車です 駅から江の島に向かう人が切れ目なく続いていました

江の島に渡る大橋から富士山が見えた、今まで何度か来ていたが天気が悪く見ることが出来ませんでした

片瀬海岸近くを疾走するマリンジェット

源頼朝が弁財天を祀った「江島神社」に向かう人の波、江戸時代も庶民の「江の島詣」が盛んでした

仁寿3年(853)に慈覚上人により創建された中津宮

江の島ヨットハーバー、対岸は七里ヶ浜 最上階の展望台までエレベーターで昇れる江の島灯台

時間が無く、灯台までエスカレーター(有料)で昇りました 灯台から見た江の島大橋、七里ヶ浜、稲村ケ崎

島内の庭園はチューリップが満開でした

江ノ電の腰越~鎌倉高校前までの眺めが好きでよく歩くのですが、今回は時間が無く江の島から電車に乗りました。

昼食に旨い蕎麦が食べたくて、「松原庵」で昼食をとるため由比ヶ浜で下車です。

松原庵

http://www.matsubara-an.com/kamakura/shop.php

新型車両が増える中、旧型車両が懐かしい 由比ヶ浜の住宅街の中にあった「松原庵」

先客が多く席に着くまで1時間待ち 民家風の店の入り口、建物横に待合の席があります

室内の席とテラス席があり選択できます、室内が混んでいた為にテラス席につきました、テラスには大型の石油ストーブが備えられ、席にはひざ掛けが用意されていて寒さを感じさせません。

原宿にも店があるそうです。

蕎麦を食べる前に熱燗とつまみを注文

天せいろ、つゆは辛口でした 暖かい力そば

店を出て3分ほど歩きR134を渡ると由比ヶ浜海岸です、松原庵に着いたのが午後2時、店を出たのが3時半を過ぎていて、日没の時間に近くなっていました。

由比ヶ浜

空が茜色に染まっています、手前の岬は稲村ヶ崎

由比ヶ浜から八幡宮までの1.6㎞を歩きました、多くのカップルが海岸で日没を見ています

鶴岡八幡宮で初詣

正月も4日目で遅い時間の為、すぐに参拝できると思っていたが、想像以上に人出が多く階段下で30分ほど待つ事に。

若宮大路の中央を貫く段葛には灯が入った提灯が並ぶ 若宮大路にある蕎麦処「段葛こ寿々」、いつも行列が出来ています

階段下でロープで規制、順番を待ち階段を上がって参拝しました、日中だと1時間30分待ちになります

『今年が良い年であります様に』

会員10名中、7名が参加しました。

今年は「夜明けの奥日光小田代」 x 2、「春の昭和記念公園」、「秋の平林寺」等で撮影会を実施しましたが、残念ながら皆の〝秀作″発表の場がありませんでした。

来年は全員が参加できる撮影会の企画、全員の〝秀作″発表の場を検討したいと考えています。

新宿御苑は江戸時代に高藤藩内藤家の下屋敷があった敷地跡、皇室の御料地・農園として新宿植物御苑が開設された歴史を経て、現在は東京都の公園として公開されています。

苑内の面積は58ヘクタール、内藤家下屋敷にあった庭園跡が「日本庭園」、広大な芝生と巨木の「イギリス風景式庭園」、「フランス式庭園」、温室などを組み合わせた公園です。

御苑には3か所の門があり、これは新宿門、他に大木戸門、千駄ヶ谷門がある

桜が咲いていました、ジュウガツザクラと言うのだそうです

イギリス風景的庭園にあるイチョウ

温室

山モミジ系のカエデ「手向山」

広大な芝生のイギリス風景的庭園

玉藻池

玉藻池を中心にした回遊式日本庭園

池の奥に新宿の高層ビル群が見えます 日本庭園内にある旧御涼亭(台湾閣)