アンドレ・ブルトンに、その言葉は「生まれ出ずる酸素のように美しい」と言わしめたネグリチュードの代表的な詩人だったエメ・セゼールが17日にフォール・ド・フランスで亡くなった(ブルトンの名付けるコピー文は、しばしば自らが提唱したシュールレアリズムのように難解だが、このセゼール評は泡から生まれた「黒いアフロディーテ」をイメージさせないだろうか?)。

アンドレ・ブルトンに、その言葉は「生まれ出ずる酸素のように美しい」と言わしめたネグリチュードの代表的な詩人だったエメ・セゼールが17日にフォール・ド・フランスで亡くなった(ブルトンの名付けるコピー文は、しばしば自らが提唱したシュールレアリズムのように難解だが、このセゼール評は泡から生まれた「黒いアフロディーテ」をイメージさせないだろうか?)。セゼールは心臓病のために入院中であった。享年94歳だった。

セゼールの存在を最初に発見したのはセゼールの生まれたフランス領マルティニック島(小アンティル諸島)を1941年に偶然訪れた植民地本国人のアンドレ・ブルトンだった(娘のリボンを買いに立ち寄った小間物屋で、偶然『熱帯(トロピック)』という刊行されたばかりの雑誌を見たブルトンが、そのフランス語で書かれたセゼールの文章に目をとめたことによる。そして、その小間物屋は、セゼールとともに『熱帯』の中心人物だったルネ・メニルの妹の店だった)。

『熱帯(トロピック)』は、フランス領マルティニック島の首府フォール・ド・フランスでネグリチュード運動のために刊行された発行部数500部の同人誌だった。とはいえ、検閲を逃れるためもあってシュールレアリズム的な表現が採用され、小間物屋で偶然手にした『熱帯』誌に掲載されていたセゼールの『帰郷ノート』のダイジェストを読んだブルトンは、そこにロートレアモンの似姿を認め、20世紀最高のフランス語の使い手と絶賛する。ブルトンは翌日、セゼール本人に会い、そしてまたセゼール自身の黒人的な美しさとともに、素晴らしい日々を送る。カリブに浮かぶ悲惨な歴史を持つ、美しいマルティニック島で時間を忘れたような数日間を送るのだ(実は、ブルトンはニューヨークへ向かう途中で、客船が強制寄港したフォール・ド・フランスで、足止めをくっていた)。

それは、日本語で読んでも瑞々しい美しい散文詩だ。

「暁の果てに、脆い入江から芽生える、腹を空かしたアンティル諸島、疱瘡であばただらけのアンティル諸島、アルコールに爆砕され、この湾の泥の中に座礁し、この不吉に座礁した町の埃の中に座礁したアンティル諸島……暁の果てに、雄々しき渇きと頑な願望、いまや私は友愛のみずみずしいオアシスから切り離されてしまった/この内気な芥子粒は硬い刺を逆立て/このあまりに確固とした水平線は牢番のように身震いする。/お前の最後の勝利だ、執拗な<裏切り>の大烏よ。……わがネグリチュードは石ではない、白日の喧噪に投げつけられる耳の聞こえぬ石ではない/わがネグリチュードは大地の死んだ目の澱み水の上翳ではない/わがネグリチュードは鐘楼でも伽藍でもない/それは地の赤い肉に根を下ろす/それは天の熱い肉に根を下ろす……」(砂野幸稔・訳)

見い出したのはブルトンだとしても、セゼールの存在を世に知らしめたのは、だれあろうサルトルである。サルトルはネグリチュード(「黒人性」とか言った意味になる)の提唱者であるサンゴールが編者となった『ニグロ・マダガスカル新詞華集』(1948年)の序文として書かれ、のちに『シチュアシオン3』に収録された「黒いオルフェ」という一文で、震えるような瑞々しい筆致で、サンゴールやセゼールを紹介している。おそらくネグリチュードを真正面からとらえた白人圏からのはじめての言葉だった(ボクは1965年刊行の集英社版世界文学全集「サルトル/ニザン」で10代の頃読んだ。当時、意味はさっぱりわからなかったが、その高揚感だけは伝わってきた。カリブの海と熱い風に吹かれたようだった)。

そして、ネグリチュードは、政治家へ転身したセゼールへの批判とともに、フランツ・ファノンを経てその批判的継承である「クレオール」を準備した。そこまで言及するのは、この一文だけでは到底無理だ。この一文は、エメ・セゼールへの追悼として書いた。ディアスポラな先駆的な(散文詩)詩人だった。セゼールの政治家としての側面は、さて置いておくとしても……。

(エメ・セゼールとネグリチュード、そしてその批判的継承としてのクレオールなどのポスト・コロニアルの新しい思想に関しては、語らねばならないことはたくさんあるが、それはまたの機会にしよう)

(付記)サルトルの素晴らしいネグリチュード讃辞的論考「黒いオルフェ」は、フランスの映画監督マルセル・カイネの『黒いオルフェ』("Orfeu Negro"1959年フランス・ブラジル・イタリア合作。1960年日本公開)への伏線となった。そして、音楽をアントニオ・カルロス・ジョビンが担当したこの映画はリオのカーニバルの日本への初紹介となり、ボサノバブームのきっかけとなる。

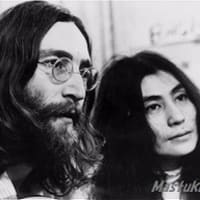

(写真)若かりし頃のネグリチュードの詩人エメ・セゼール。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます