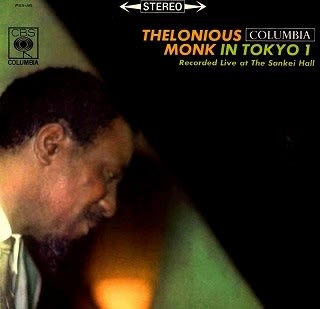

■Thelonious Monk In Tokyo 1 (CBS / 日本コロムビア)

セロニアス・モンクの全盛期は、その創造力と先進性が特異に形成された1950年代中頃だったとする説が有力ながら、それは評論家の先生方や玄人ファンの認識であって、一般的ジャズファンの間で人気が高かったのは、大手レコード会社のコロムビアと1962年に契約して以降の数年間でしょう。

なにしろ当時のセロニアス・モンクは各地の有名ジャズ祭はもちろんの事、世界的な巡業ツアーや日常的なクラブ出演、そして新作レコーディングが折り重なるように続いていたです。

ただし、そこで披露される演目のほとんどは1950年代に書かれた自身のオリジナルがメインであり、または十八番のスタンダード曲を自分流に解釈したものが中心とあって、極言すれば毎度お馴染みの展開ばかりでした。

しかし当時、それが決して予定調和として非難されることが無かったのは、常にセロニアス・モンクの世界がきっちりと表現されていたからでしょう。

さらに言えば、バンドの形態はテナーサックスを入れた所謂ワンホーンカルテットが常道であり、そのレギュラーはチャーリー・ラウズという、何時も同じようなフレーズばっかり吹いている中堅プレイヤーでしたから、今となっては発掘音源も含めて、そこにマンネリ感が無いと言えばウソになります。

ところが、それでも、モンクはやっぱり良いっ!

と痛感される魅力が不滅なんですねぇ~~♪

そこで本日ご紹介のアルバムは1963年の初来日時、その5月21日に行われた産経ホールでのステージから作られたライプ盤で、メンバーはセロニアス・モン(p) 以下、前述したチャーリー・ラウズ(ts)、そしてブッチー・ウォーレン(b)、フランキー・ダンロップ(ds) というカルテット編成による名演集です。

A-1 Straight No Chaser

マイルス・デイビス等々、大勢の有名ジャズプレイヤーが演じている事で、おそらくはセロニアス・モンクが書いたブルースの中では最も知られた曲でしょう。ここでも作者本人が朴訥なピアノスタイルで最初のフレーズを弾き出し、続いてバンドが加わってのテーマが演奏された瞬間、客席から自然な拍手歓声が沸き上がるのも当然が必然♪♪~♪ いぇ~えぃ~~♪

こういう部分もライプ盤を聴く楽しみのひとつだと思います。

そして肝心の演奏はグルーヴィと言うよりも、クールなハードスイングという感じで、しかもどこかしらリスナーを突っぱねるような雰囲気もありますから、このあたりが当時の最先端モダンジャズという証かもしれません。

もちろんサイケおやじはリアルタイムでは無く、完全な後追い鑑賞ですから、そう推察する他はないんですが、それにしても毎度お馴染みのフレーズを積み重ねるチャーリー・ラウズのテナーサックスが、不思議と心地良いんですねぇ~~♪

A-2 Panonica

セロニアス・モンク以外にも大勢のジャズプレイヤーの後援者として有名なニカ男爵夫人に捧げられたオリジナル曲として、これまた作者本人のステージでは定番演目のひとつになっていますから、今日までに多くのバージョンが残されていますが、特にこの日の演奏から滲み出るアンニュイなムードは絶品!

スローながら絶対にダレないハードなジャズフィーリングも素晴らしく、テーマメロディをじっくりと醸成させていくチャーリー・ラウズが流石の存在感だと思います。

そして必要以上に情に流されないセロニアス・モンクのピアノは怖いほどで、このあたりが当時の人気の秘密かもしれませんねぇ。もちろん心地良いマンネリといえば、それまでなんですが、サイケおやじにとっては、すっかり夢中にさせられる世界です。

A-3 Just A Gigolo

多くの歌手に名唱が残されているスタンダード曲ではありますが、その胸キュンのメロディをセロニアス・モンクがソロピアノで演じる時、筆舌に尽くし難い寂寥感や気分はロンリーなムードがその場に広がっていく雰囲気の良さ♪♪~♪

そうした空気が封じ込められたライプ録音の魅力が、ここにありますよ。

B-1 Evidence

1940年代後半に書かれたことを思えば、その極度な先進性が尚更に恐ろしいわけですが、それにしても淡々と始まる演奏が進むにつれ、異様な熱気を振りまいていくバンドの一体感が凄すぎますっ! ミディアムテンポながら、すっとこどっこいなリズムで押し通すドラムスのオカズとビートのタイミング、またクールなウォーキングに徹するペースの存在感も侮れません。

ですから何時もに比べれば奔放なプローを聞かせてくれるチャーリー・ラウズが、ある意味では浮いているんですが、そこがまた、このカルテットの魅力でもあるんでしょう。背後から執拗な煽りを演じていたかと思うと、次の瞬間には、だんまりを決め込んでしまうセロニアス・モンクは、そのアドリブソロの密度の濃さも言わずもがな!

B-2 Jackie-ing

セロニアス・モンクのステージ演目としては、比較的新しい曲ではありますが、その核となっている音楽性は如何にも普遍ですから、この年代になると必然とも思える新主流派的なノリ具合も良い感じ♪♪~♪

実際、絶妙の「間」を活かしたイントロの短いドラムソロからスタートするテーマアンサンブルの潔さ、そして続くアドリブパートの熱気の充満は最高ですよっ! 意想外にアグレッシヴな展開をやってしまうチャーリー・ラウズとは対照的に、なかなか冷静なブッチ・ウォーレンのベースワークが図太いのも好感が持てます。

そしてセロニアス・モンクの親分肌の熱演を支えるフランキー・ダンロップのドラミングが、これまた激しく楽しいジャズビートを大放出! いゃ~、ちょいと短めな演奏時間が悔しいばかりですよ。

B-3 Bemsha Swing

前曲の熱い演奏から一転、またまた絶妙の「はぐらかし」を演じてしまうカルテットがニクイですねぇ~~。

ちなみに演目は、これもセロニアス・モンクの代表曲というだけでなく、モダンジャズでは至高の聖典ですから、油断は禁物でしょう。特に作者のピアノからは、気合いが入りまくった物凄さが堪能出来ると思います。

あぁ、これが前衛の極北!?!

これも5分に満たない短さが勿体無いかぎりです。

B-4 Epistrophy

バンドテーマとして短く演奏される抽象幾何学的なメロディとアンサンブルに、このバンドの全てが凝縮されているのかもしれません。

セロニアス・モンクのピアノは本当にジコチュウでありながら、唯一無二の存在感!

ちなみに第一部の終焉が、これだったと言われています。

ということで、かなり充実したアルバムだと思いますが、その他にも様々に残されているセロニアス・モンクのリーダー盤の中では今日、特に目立つ作品ではないのかもしれません。

掲載した私有盤は我国優先で発売されたLPの第一集で、もちろん来日ステージの後半は「第二集」として発売され、現在ではCD化もされているはずですから、容易に聴けると思います。

そんな事もあって、1960年代のセロニアス・モンクは、どうしても軽く扱われがちなんでしょうが、既に述べたように人気絶頂だった勢いが感じられるのは、この時期が一番じゃないでしょうか。

ですから、先入観ではマンネリライプ盤だったとしても、聴き進むうちに惹き込まれるのは当然の結果であって、今更遠慮は無用です。

ただただ、こういう演奏が常態化していたリアルタイムの1960年代が、羨ましくなるばかりなのでした。

今となってはさっぱり思い出せません。

コメント感謝です。

モンクは数次、来日していると思いますが、もちろんライブへは行けませんでした。

やっぱり「生」は強烈な人かと思ったんですが、印象に残らないのも不思議な存在感かもしれませんね。