8月 1日(月) 天気:晴れて 暑い 室温:33.9℃

きょうは 相生の文化会館で きょうまで 行われている 企画展 鈴木商店進出100周年 「鈴木商店と

播磨造船所の歴史 たどる」 を見に行きました。 27日の神戸新聞に載っていました。 新聞には 明

治・大正の神戸を 拠点にした総合商社 「鈴木商店」 と 播磨造船所 (現IHI相生事業所) の歴史を 振り

返る企画展が 開かれている。 造船所の変遷を撮影した写真や 大正時代に 進水した貨物船の設計

図など 約100点が並ぶ とあり 目玉は 47000トンのスーパータンカー剛邦丸の模型でしょうか?

帰りに ”ぶどうの木” に寄り シフォンケーキをいただきましたが 写真は・・・・。

1914年7月 第一次世界大戦が 勃発した。 鈴木商店の金子直吉は 造船事業への進出を図り 既設造船所

の買収に乗り出す。 一方 修繕主体の播磨造船(株)は 経営不振が続いていた。 1915年 相生町長・唐端

清太郎は 鈴木商店に 造船所の買収と工場の拡大を申し入れた。 1916年 鈴木商店は 播磨造船の事業を

継続して (株) 播磨造船所を設立する。

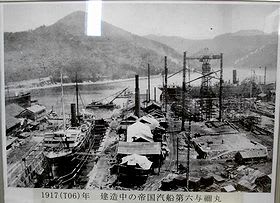

(株) 播磨造船所は 新造船事業に参入するため 船渠の北に 二つの仮船台を作った。 1917年前期までの

船は 仮船台で 建造された。

唐端清太郎は 文久2年(1862) 飾磨郡谷外村(現姫路市飾東町)で生まれる。 明治25年 相生村は

唐端清太郎を 村長として招へいする。 当時の相生村は 人口5400人の寒漁村であった。 清太郎は 水

産業の振興に尽力する傍ら 相生を 「西の神戸」 にすることを目指し 明治40年 播磨船渠株式会社を設立。

第一次世界大戦が始まると 清太郎は 鈴木商店に 造船所の買収と拡張を提唱する。 大正5年 鈴木商店が

(株)播磨造船所を 設立。 鈴木商店の資本と人材によって 播磨造船所は 有力造船所に成長。 相生の人口

は 急増し 町の近代化が進んだ。

鈴木商店について

鈴木商店は 明治7年に 鈴木岩次郎が 大阪の有力な輸入砂糖商・辰巳屋ののれんを 譲り受けて 「カネ辰

鈴木商店」 として 神戸・弁天浜に 創業。 明治初期 神戸では 居留地貿易の全盛期であった。 鈴木商店は

居留地の外国商館が輸入した砂糖を 日本国内で引き取って 日本国内で 販売するという取引形態であった。

金子直吉は 慶応2年 土佐に生まれた。 極貧時代ののち 質店・傍士久万治の下に 落ち着き やがて番頭

になる。 傍士久万治は やがて 質店を廃業し 砂糖商に転業。 直吉は 21歳の時 鈴木商店に雇われた。

気性の激しい主人・鈴木岩次郎の厳しいしつけに耐えかねて 直吉は 土佐に逃げ帰ってしまうが 岩次郎の妻・

よねは 呼び戻しの手を差し伸べ 土佐まで迎えに行った。

明治27年 主人・岩次郎が 病に倒れ 急逝する。 未亡人となった よねを中心とし 柳田富士松、直吉の両番

頭による新生鈴木商店が スタートした。

鈴木よねは 嘉永5年 姫路市米田町に 塗師 丹波屋・西田仲右衛門の三女として 生まれる。 福田惣平の次

男に嫁いだが 離婚。 よねの長兄・二代目 仲右衛門の縁で 26歳の時 神戸の鈴木岩次郎と 再婚した。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

。。。。。。。。 。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。

きょうは 相生の文化会館で きょうまで 行われている 企画展 鈴木商店進出100周年 「鈴木商店と

播磨造船所の歴史 たどる」 を見に行きました。 27日の神戸新聞に載っていました。 新聞には 明

治・大正の神戸を 拠点にした総合商社 「鈴木商店」 と 播磨造船所 (現IHI相生事業所) の歴史を 振り

返る企画展が 開かれている。 造船所の変遷を撮影した写真や 大正時代に 進水した貨物船の設計

図など 約100点が並ぶ とあり 目玉は 47000トンのスーパータンカー剛邦丸の模型でしょうか?

帰りに ”ぶどうの木” に寄り シフォンケーキをいただきましたが 写真は・・・・。

1914年7月 第一次世界大戦が 勃発した。 鈴木商店の金子直吉は 造船事業への進出を図り 既設造船所

の買収に乗り出す。 一方 修繕主体の播磨造船(株)は 経営不振が続いていた。 1915年 相生町長・唐端

清太郎は 鈴木商店に 造船所の買収と工場の拡大を申し入れた。 1916年 鈴木商店は 播磨造船の事業を

継続して (株) 播磨造船所を設立する。

(株) 播磨造船所は 新造船事業に参入するため 船渠の北に 二つの仮船台を作った。 1917年前期までの

船は 仮船台で 建造された。

唐端清太郎は 文久2年(1862) 飾磨郡谷外村(現姫路市飾東町)で生まれる。 明治25年 相生村は

唐端清太郎を 村長として招へいする。 当時の相生村は 人口5400人の寒漁村であった。 清太郎は 水

産業の振興に尽力する傍ら 相生を 「西の神戸」 にすることを目指し 明治40年 播磨船渠株式会社を設立。

第一次世界大戦が始まると 清太郎は 鈴木商店に 造船所の買収と拡張を提唱する。 大正5年 鈴木商店が

(株)播磨造船所を 設立。 鈴木商店の資本と人材によって 播磨造船所は 有力造船所に成長。 相生の人口

は 急増し 町の近代化が進んだ。

鈴木商店について

鈴木商店は 明治7年に 鈴木岩次郎が 大阪の有力な輸入砂糖商・辰巳屋ののれんを 譲り受けて 「カネ辰

鈴木商店」 として 神戸・弁天浜に 創業。 明治初期 神戸では 居留地貿易の全盛期であった。 鈴木商店は

居留地の外国商館が輸入した砂糖を 日本国内で引き取って 日本国内で 販売するという取引形態であった。

金子直吉は 慶応2年 土佐に生まれた。 極貧時代ののち 質店・傍士久万治の下に 落ち着き やがて番頭

になる。 傍士久万治は やがて 質店を廃業し 砂糖商に転業。 直吉は 21歳の時 鈴木商店に雇われた。

気性の激しい主人・鈴木岩次郎の厳しいしつけに耐えかねて 直吉は 土佐に逃げ帰ってしまうが 岩次郎の妻・

よねは 呼び戻しの手を差し伸べ 土佐まで迎えに行った。

明治27年 主人・岩次郎が 病に倒れ 急逝する。 未亡人となった よねを中心とし 柳田富士松、直吉の両番

頭による新生鈴木商店が スタートした。

鈴木よねは 嘉永5年 姫路市米田町に 塗師 丹波屋・西田仲右衛門の三女として 生まれる。 福田惣平の次

男に嫁いだが 離婚。 よねの長兄・二代目 仲右衛門の縁で 26歳の時 神戸の鈴木岩次郎と 再婚した。

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

。。。。。。。。

。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。  。。。

。。。  。。。。。。。

。。。。。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます