言わずと知れた大宰府天満宮は前回紹介の宇美八幡からなだらかな山を一山越えて南側、時間にして約く20分足らず,車を走らせば到着する。

此処はさすがの大宰府天満宮、駐車場は全て有料、まあこれだけの有名社になると仕方無いのかも知れないが、神社で有料駐車場も珍しいので少少 戸惑うが、有名寺院のように拝観料は取らない。

勿論誰もが承知のようにこの地は菅原道真の墓所、その上に建てられたのが大宰府天満宮で、その神霊を御奉祀する為のものと言う事になって居る。

神社側のパンフに依ると・・・・・・。

延喜3年(903)2月25日、菅公は謫居(たっきょ)の地、南館(榎寺)において清らかな御生涯を終えられました。その後、御遺骸を牛車に乗せて進んだところ、間もなくその牛が伏して動かなくなりました。これは、菅公の御心によるものであろうとその聖地に御遺骸を葬りました。

京より追従した、門弟味酒安行(うまさけのやすゆき)は延喜5年ここに祠廟(しびょう)を創建、次いで左大臣藤原仲平は勅を奉じて大宰府に下って造営を進め、延喜19年に御社殿を建立しました。

醍醐天皇は大いに菅公の生前の忠誠を追懐されて、延長元年(923)に本官を復されました。そして、一条天皇正暦4年(993)には正一位左大臣、更に太政大臣を贈られ、天満大自在天神(天神さま)と崇められました。その後、度重なる勅使の下向があり、22社に準ぜられました。

明治4年、国幣小社に、同15年には官幣小社、同28年には官幣中社に社格を進められ、天神さまの聖廟(せいびょう)の地と称えられて年間700万余の参拝があり、日本全国より尊崇を集めています

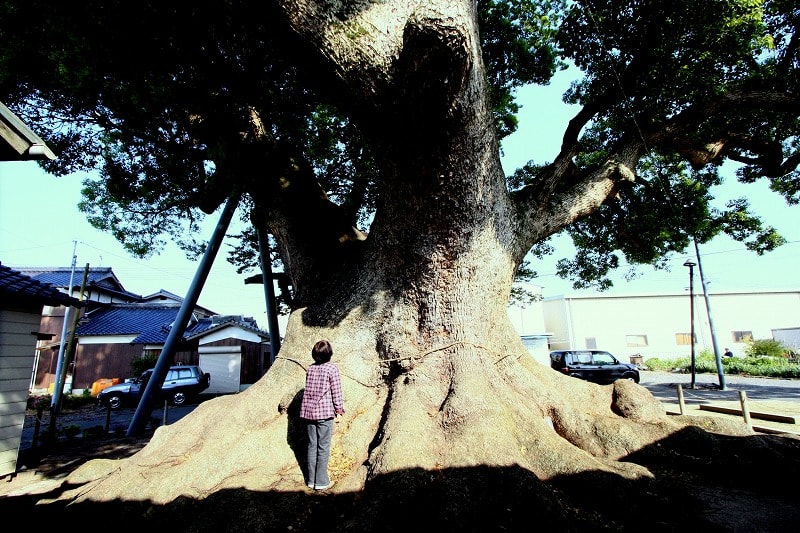

大宰府天満宮は100本以上のクスが生い茂り、中でも本殿に向かって左手、誠心館と呼ばれる建物脇にこの地で一番の大楠が有る。

大楠は太く張りのある主幹から分岐した数本の支幹を立ち上げ、樹勢も旺盛、根元はどっしりとして大地を捕まえる根張りも見事で安定感がある。

樹齢 1000~1500年、樹高 :39m、幹回り 12m、根回り 20mと成っていて、国指定天然記念物。

菅原道真没後1100年、もし樹齢が事実だったらこの楠に当時の様子を聞きたいものです。

太鼓橋を渡って、楼門の続く参道の石鳥居横にも大楠が有って、これもかなりなものです。

また太鼓橋手前の延寿王院の土塀横には2本立した大楠、シダをその太い幹に一杯蓄えているのが印象的です。

「東風吹かば匂いおこせよ・・・」で名高い飛梅は本殿正面の向かって右側、にひっそりたっていた。

撮影2010.4.30