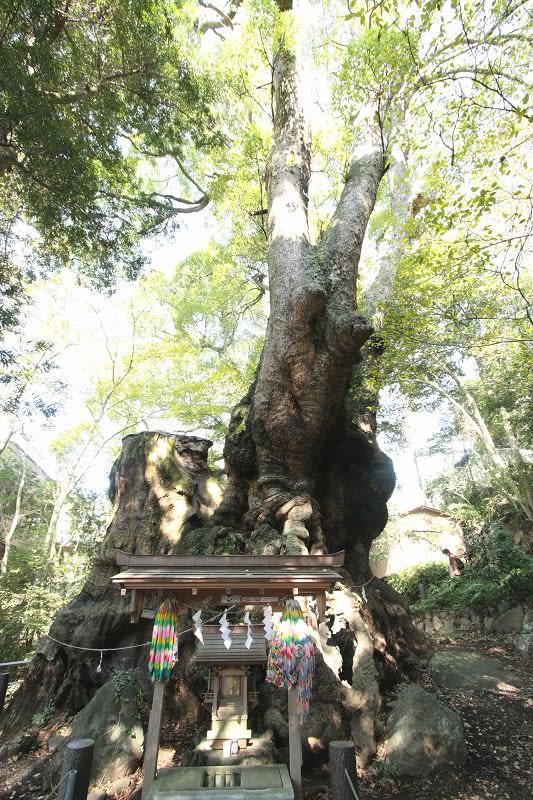

喘ぎ、もがく様に暴れるスダジイの巨木です。

どこをどう走ったのか?とにかく狭い道をうねうね走りなんとか辿りついた巨木・・・・、不案内な土地ではいつもバカナビの言う通りに走って遠回りをさせられているようですが??。

周りを茶畑に囲まれた丘陵地の安田(あんだ)集落も、わずか10軒ばかしが軒を連ねる小さな集落。

集落外れの公民館近く、山裾の丘に小さな祠が有り、それを守るかの様に背後にこのスダジイが立ち尽くして居る。

スダジイの巨木は目通り幹囲11.3m、樹高27m、推定樹齢300年とされていますがまだまだ元気そうに見え老齢には未だ少し間が有る様な・・・。

太枝は数多い小枝は、空に向かうと言うさまではな無く、まるでのたうち廻る蛇のように地上平行に横へと伸びだしている。

株元を見ても解る様に二体の合体木ですが、椎類独特のうねるような樹姿からは、やっぱり荒神の神々しさを感じます。

撮影2009.11.22