香川県三豊市詫間町志々島の大楠は離れ小島の限界集落の奥に自生して居る大楠です。

仕事関係の用事が高松で有ったので以前から気になっていたここ志々島を訪れることにした。

連絡船の港から見た集落と、降り立った島の人。

志々島は三豊市詫間町宮下港から北西5.5km、日に3度出る連絡船で約20分、小さな離れ小島で民家の数は見た目約100軒以上に見えるが殆どは崩れかけた廃家ばかりで現在住民は約20人足らず、それも60歳~70歳以上の人が殆どで若者と言える人は皆無の限界集落、離れ小島です。

明治以降、良好な漁場にも恵まれ漁業が繁栄、島の頂上まで開墾され一面の花畑となり花卉栽培も盛んに行われ一時200戸1000人以上の人口を擁して小中学校も有ったというが、昭和30年代から人口が激減、廃校になってもうかなり久しいとか??

島に降りたって島内の狭い道を歩くと目に付くのは今にも崩れんばかしの廃家群、其の何処かしこに昔懐かしい島の写真が掲示されている。

取り合えず、集落の細い道を通り抜け大楠への道を辿ることにするが、日に3往復の連絡船は1時10分に着いて帰りは3時50分、時間はたっぷり、周囲4km足らずの小さな島。

集落の中ほどに有る小道をあちこちに有る案内板どうりに辿って細い上り坂を島の高み高みへと上りつめる、此処の高みから見渡す景色も素晴らしいが、やっぱり崩れ果て山野に飲み込まれていく廃家が目立つ。

この家並みに人が住む家は何軒あるのだろうか??

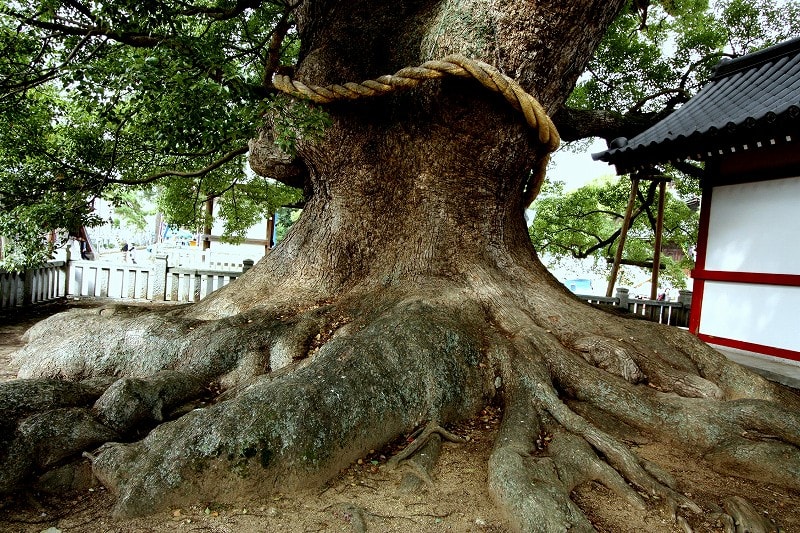

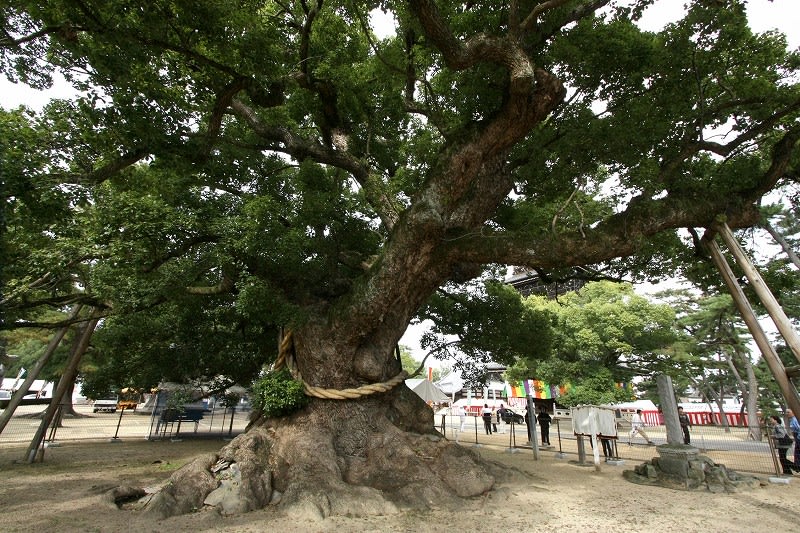

稜線を越え谷の方に降りていくと少し開けた斜面にこの大楠が諸手を広げて迎えてくれる。

大楠の周囲の周囲は程よく整備され下草も良く刈り込まれていて、根元には大楠神社なる小さな祠と真っ赤な鳥居がたっていた。

多分殆ど訪れる人も無いだろうこの大楠は、急に訪れた今年の遅い野分に梢をヒュウヒュウ鳴らしていた。

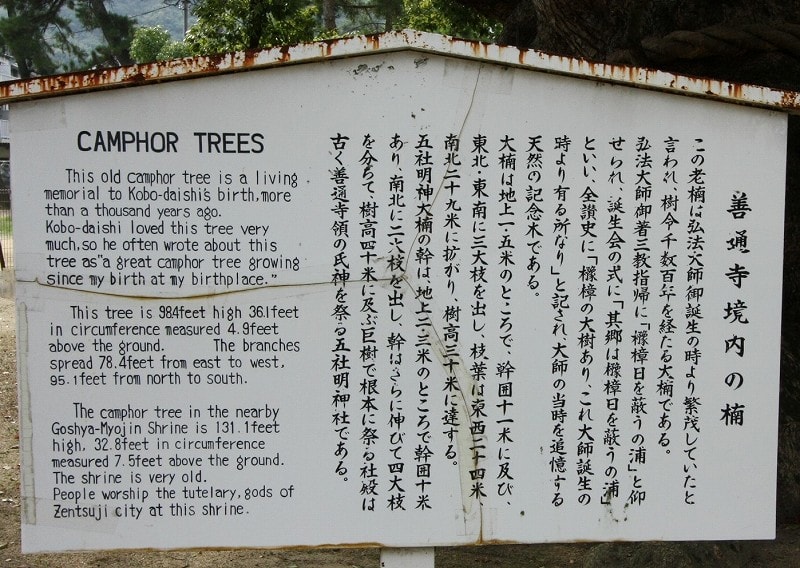

樹齢1000年以上、根元の幹周り約12m、樹高は約40m、、根元から左右に大枝が延びていてそれだけでも独立した大木に値するほどの大きさです。

まだまだ成長期に有るようで樹勢は申し分なく、大きな痛みや洞なども見えない、島の守り神として大切にされているようですが、この島の様子を見てみると、昔、学校の有ったところには大阪に有る会社の保養所が建ったり、2~3軒の民家が真新しかったりと希望の匂いもするが近い将来連絡船も通わない日が来るのは必至の様な気がする。

そうならないことを願うが、それも部外者の勝手な言い分に違いない。

昭和45年4月に香川県の天然記念物に指定されています。

この志々島での見聞は、田舎住まいの僕にさえ衝撃であったし、また別のページで書きたいことも有る。

とにかくこのページは大楠の紹介まで・・・。

撮影2010.9.25

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

このページにコメントを戴いた鷹野富士丸さんHPの中に「志々島の大楠」と言うページがあって、そこに今では見ることの出来ない50年前の大楠全体像があります。

鷹野富士丸さんはここ志々島の出身者で島の行く末を案じておられます。

今回この貴重な写真を拝借してここに再UP することにしました。

生花栽培が盛んだった頃の風景です。

ただただ今となってはこの志々島の歴史に終止符が打たれることのない事を願うだけです。