11/29は、JR九州秋編最終日の「木葉(このは)駅 西南戦争遺跡を訪ねて」のウオーキングに参加しました。

膝の回復具合を見るため、前日は、九年庵コース14kmに参加しましたが、膝もそんなに痛くならなかったので、2日続けての参加です。

駅前では、玉東(ぎょくとう)勝手に応援隊の方が西南の役の頃の衣装で出迎えてくれました。

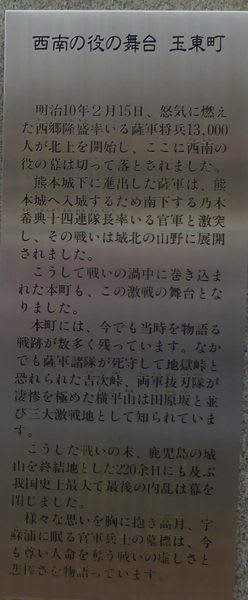

西南戦争は、教科書でも習いましたが、1877年(明治10年)熊本、宮崎、大分、鹿児島において西郷隆盛を盟主として起こった8カ月の及ぶ士族による武力反乱です。

詳細を書くと長くなりますので、年表を添付します。(玉東町HPより)

「高月官軍墓地」

高月官軍墓地は、西南戦争で戦死した、官軍の軍人・軍夫・警察官の人たちを埋葬した地です。熊本県内には21箇所もあるそうで、そのうちの1つです。

この高月官軍墓地には、埋葬者980人、墓碑数970基(10基は亡失したそうです)と、多くの人たちが埋葬されています。埋葬者の大半が、西南戦争の最大の激戦地であった、

田原坂・吉次峠・二俣・横平山で戦死した、東京・名古屋・大阪・広島・熊本鎮台所属の人々であり、熊本出身の人は少数だそうです。

「正念寺」

正念寺は、明治時代にヨーロッパにおける赤十字活動に深く感銘を受けて帰国した佐野常民(さのつねたみ)が、明治10年(1877年)に起きた西南戦争の負傷者を救護するため博愛社を正念寺に創立し、

敵味方なく負傷者の救護にあたりました。博愛社は、明治20年、日本赤十字社と改称されました。正念寺の山門には、西南戦争の弾痕の跡が今でも残っています。

「上木葉官軍本営跡」

ここには、かつて上木葉村の資産家「高田源七」の屋敷があり、明治10年、西南戦争では、官軍の軍団本営が置かれました。本営では、戦況に応じて設置され、この地には、

3月6日から田原坂陥落の3月20日までの最も戦闘が激しい期間におかれました。当時は、参事「山縣有朋」がここで作戦指令を行い、野津、三好、大山の各旅団長や

参事、副官等が幾度となく集まり、軍議が開かれたと言われています。今は、古井戸だけが当時の姿をとどめています。(案内板より)

歩いていると、懐かしい街灯がありました。昔は、こんな街灯でしたね。

また、色は、違いますが、皇帝ダリアとそっくりな花が咲いています。これは、「皇帝ひまわり」というそうです。茎も皇帝ダリアとまったく一緒です。初めて見ました。

「有栖川宮督戦地」

有栖川宮親王は、政府軍のトップ(征討総督)であり、政府軍の後方を戦況にあわせて移動され、指揮をとられました。

この地は、西南戦争で激戦地となった一帯を見渡すことができます。

有栖川宮督戦地からの眺め。遠くに田原坂が見ることができます。

「徳成寺」

西南戦争の時に、徳成寺は政府軍の大繃帯所(兵士の治療を行う所)として利用されていました。近くを流れる川は、兵士の食料を仕込む米とぎの白と、兵士の治療に使った包帯を洗った

赤で染まったという言い伝えが残っています。

「宇蘇浦官軍墓地」

西南戦争における最大の激戦地であった、田原坂、横平山攻防戦、木葉の戦いにおいて戦場の露と消えた官軍将校25名、下士247名、兵卒249名、郡夫13名、及び

抜刀隊で活躍した東京警視局巡査64名が葬られています。墓石には、土佐出身で木葉で亡くなった吉松秀枝少佐や兵士の鏡と言われた谷村計介伍長の名も見えます。

谷村計介(たにむらけいすけ)は西南戦争で籠城中に鎮台(ちんだい)司令官谷干城(たにたてき)の命を受け、城を抜け出し何度も敵に捕まりながらも逃げ出し、

官軍本隊に籠城軍の窮状を伝えた宮崎県出身の陸軍伍長で、後に自ら進んで田原坂戦に加わり戦死しました。

この話は戦前の修身の教科書に載り、広く国民に親しまれました。戦前は今の行幸橋(みゆきばし)際に銅像がありましたが、大戦中に金属供出で撤去されてしまいました。

現在の銅像はそれを惜しんだ熊本中央ライオンズクラブから、平成10年に熊本市に寄贈されたものです。現在は天守閣の入口で皆様をお待ちしています。(熊本城HPより)

兵士の鏡と言われた谷村伍長の墓石は、削られたりしましたので今では、墓石の廻りを鉄で囲われています。

「宇都宮神社」

西南戦争には、関係ないですが、言い伝えによると養老7年(723)、藤原氏の氏神であり、祖神である大和国春日神社の祭神天津児屋根命と武甕槌命とを勧請して

木葉に春日大明神宮が創建されたといわれています。

御祭神:天津児屋根命、武甕槌命、宇都宮隆房公、宇都宮朝房公

宇都宮神社となったのは、源頼朝の命により藤原氏の血統を引く宇都宮信房は、下野国宇都宮から九州へ下り、豊前国を治めることとなった。このころから木葉も宇都宮氏の

支配する所となる。そして木葉の春日大明神は、宇都宮一族から氏神、祖神として崇められた。

信房から数えて十六代の宇都宮鎮房及びその子朝房は、秀吉の命に逆らった。秀吉は、黒田長政、加藤清正に宇都宮父子を討つことを命じた。長政は、中津城にて鎮房を殺害。

時に天正17年(1589年)4月22日、長政の父孝高(官兵衛)と共に、肥後検地に出かけた朝房は、翌23日加藤清正に討たれた。

朝房の亡霊の祟りに悩まされた清正は、慶長元年(1596年)八月、木葉の宇都宮神社に朝房の霊を祀った。(神社案内板より抜粋)

この神社の境内には、高さ30m、幹周り5,8mの大楠があります。

「木葉猿」

木葉の地に古くから伝わる素焼きの猿の玩具です。その始まりについてはっきりしたことはわかっていませんが、次のような伝説が伝えられています。

「今から1300年くらい前、4人の落人(おちうど)が京の都から木葉に移り住んでいました。ある正月、この4人は、夢枕に立った老人のお告げにより、奈良の春日大明神を祭りました。

そして木葉山の赤土で祭器(お祭りの時に使う器)をつくりました。その余った土を捨てたところ、猿の形となり、どこかへとび去りました。4人が不思議なことがあるものだと思っていると、

身長が3m、鼻が高く赤い顔の巨人が現れ『木葉の土で猿をつくれば幸せになれるだろう』と言ってどこかへ姿を消してしまいました。4人は、これは神のお告げと思い、

その後は赤土で祭器といっしょに猿も作り神に供えたところ、災害の時もこの4人の家は無事平安に過ごすことができました。その後、この猿は、悪病・災難からのがれ、

子孫繁栄の守り神として広く愛玩されるようになりました。」

戦国時代には木葉猿の名前は全国に知れ渡っていたようで、当時の有名な茶人千利休が所有していた茶入れの中に猿のようにも見える物があり、「木葉猿茶入れ」と呼ばれていました。

明治の初期は10軒ほどの窯元が木葉猿を作っていたそうです。当時は「木葉焼」と言って瓦や七輪などを焼いていた窯元が副業として木葉猿を焼いていましたが、

生活の変化等で木葉焼自体が次第に消滅していきました。

そのような中、大正時代に作られた「新版全国土俗玩具大番付」では、木葉猿は見事東の横綱に輝いています。

そして、昭和に入ると木葉猿を焼く窯元はついに永田さんの「郷土玩具木葉猿窯元」1軒となってしまいました。(熊本県HPより)

来年の干支は、「猿」です。工房には縁起用の猿の人形がありました。

このあと、「ふれあいの丘」を通り、木葉駅にゴールしました。

木葉駅では、玉東勝手に応援団の方がお見送りをされていました。

近くまで来ましたのでお昼は、道の駅「旭志(きょくし)」に行き、旭志牛のカルビ丼定食を注文しました。

この日は、約8kmのウオーキングでしたが、途中膝の痛みも出ましたが、大きな痛みでなく何とか無事ゴールできました。

私の膝痛も良くなりつつあります。今月いっぱいぐらい無理しないで来月の指宿で復活を果たしたいと思っています。