今年の「道の駅うきは」の案山子コンクールです。

ゴールデンポンバーズ樽美酒研二さんは、うきは市の出身です。

うきは棚田の稲刈り

デイケアふきのとう

うきはの柿

金婚式

うきはの「ぶどう」

孫に希望を託そう

道の駅うきはの「湯」

うきは市地域おこし協力隊

エリザベス女王

今年ホークスを退団した「松田選手」

うきは市には、プロのラグビーチームが結成されました。チーム名「ルリーロ福岡」

今年も楽しませていただきました。

今年の「道の駅うきは」の案山子コンクールです。

ゴールデンポンバーズ樽美酒研二さんは、うきは市の出身です。

うきは棚田の稲刈り

デイケアふきのとう

うきはの柿

金婚式

うきはの「ぶどう」

孫に希望を託そう

道の駅うきはの「湯」

うきは市地域おこし協力隊

エリザベス女王

今年ホークスを退団した「松田選手」

うきは市には、プロのラグビーチームが結成されました。チーム名「ルリーロ福岡」

今年も楽しませていただきました。

海の中道国営公園のコスモスが見ごろという情報を得て早速出かけてきました。

JR海ノ中道駅から入ります。

園内に入るとジニアの花が目に入ります。

周りの木々も黄色くなってきています。

コキアは、もう盛りを過ぎているのかな?

コスモスは、7分~8分咲かな?

コスモスの横には、パンパスグラスです。

ハロウィンが近いのかハロウィンの飾りがありました。

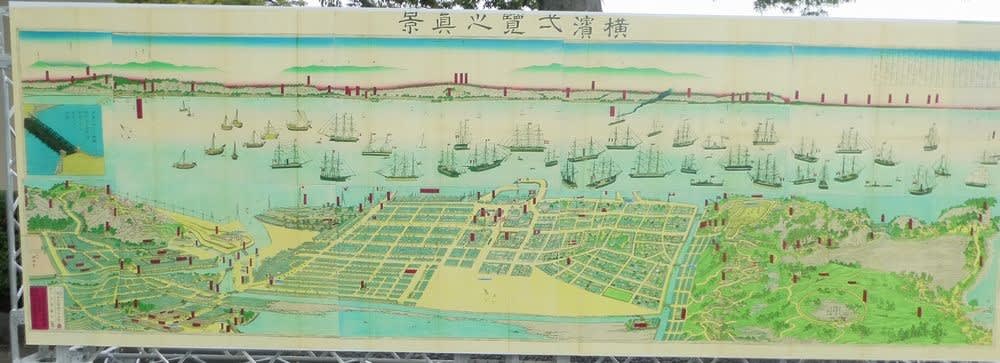

10/9(日)港よこはまツーデーマーチ2日目。

昨日は、家内の横浜の知人と一緒に夜の横浜を散策しました。

セリーグクライマックスシリーズが行われているヨコハマスタジアム。この日は、阪神が2-0で勝ちました。

本来の目的は海の見える丘公園で横浜の「ガンダム」を見ることでしたが、暗くて写真に納まりませんでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本題に戻ります。昨日と同様8:00にホテルを出発して赤レンガパークに向かいます。途中では、いろんなお花が咲いていました。

今日の10kmのコースマップです。

今日は、帰りの時間も考え、25kmコースと一緒にスタートします。8:45スタート。

ニューグランドホテルの所からコースアウトして海の見える丘公園に向かいます。

ここから「ガンダム像」が見えます。横浜のガンダムは、動くガンダムです。ただ入場料金が1650円、そして開演が10時から(土日祝、平日は11時)・・・

悩みましたが、昼から雨の予報ですので早く帰らねばいけませんのでここは、泣く泣くパスしました。それと、博多のガンダムと姿が少し違うみたいです。

海の見える丘公園からコースに戻ります。

ニューグランドホテルから中華街の方に向かいます。

横浜スタジアム。ここでセリーグクライマックスシリーズ(VS阪神)が行われました。

伊勢佐木町に入る所に「吉田橋」があります。この橋は、「鉄(かね)の橋」と言って、明治2年(1869年)、英国人土木技師R.H.ブラントン(RICHARD HENRY BRUNTON 1841〜1901)

により架け替えられた吉田橋は、橋長24m、幅員6mの日本最初のトラス鉄橋であり、「鉄の橋」として市民に親しまれるとともに、文明開化のシンボルとして錦絵に描かれるなど

大変人気を集めました。現在の高欄は「鉄の橋」をイメージして復元したものです。

明治元年(1868年)政府の招聘により来日したブラントンは、開国に伴い日本沿岸各地に灯台を建設する一方、8年間にわたり活動の拠点としていた横浜では、日本大通りや

横浜公園の設計を行うなど近代的なまちづくりに大きな足跡を残しました。(案内板より)

歌のタイトルしか知らなかった「伊勢佐木町」。町名の由来は、道路改修費用を寄付した、伊勢屋中村次郎衛、佐川儀右衛門、佐々木新五郎の名前から付けられたそうです。(諸説あり)

野毛坂。これから上りになります。

野毛山配水池。イギリス陸軍工兵少将のヘンリー・スペンサー・パーマーは、日本初の近代的水道である「横浜水道」を完成させました。

野毛山が10k、25kの分岐点。10kの方に行きます。真下には、野毛山動物園です。

野毛のつり橋は、1970年6月28日に開催された「一万人市民集会」において、ある老人が「動物園と児童遊園が道路で二分されており、子どもたちの往来に危険なので橋か地下道を

設置してほしい」と発言。飛鳥田市長は実行を確約し、直ちに着手。インダストリアルデザイナーの柳宗理にデザインを依頼し、翌年3月に完成した。柳は、公園内の標識類のデザインも

担当している。橋名は地元の小中学生から公募、「野毛のつり橋」と命名された。付近は、春には桜の名所として賑わう。2013年8月から翌年1月にかけて、長寿命化に向けた改修工事が

行われた。(案内文より)

野毛のつり橋の先では、チェックポイントとIVVの配布です。(本来は、掃部山公園でしたが・・・・)

ラジオ塔(当時の呼称はラヂオ塔)の正式名は、「公衆用聴取施設」で、NHK大阪中央放送局が昭和5年6月15日、大阪市の天王寺公園旧音楽堂跡に、最初のラジオ塔を設置したのが始まり。

昭和9年までに、全国の公園に計画的に41基が設置されましたが、そのうちの1基が、野毛山公園です。

以前、山陽道を歩いたときに兵庫県明石市で見たことがあります。

野毛山公園には、中村 汀女(なかむらていじょ)の歌碑があります。明治33年熊本市の江津湖畔に生まれ、高浜虚子に師事。昭和5年に横浜市西戸部に住まわれ、良き時代の横浜を

こよなく愛されました。

掃部山(かもんやま)公園にやってきました。

掃部山は、昔、明治初期の鉄道敷設に携わった鉄道技師の官舎が建てられていた他、地下から湧く水を蒸気機関車の給水に利用していたことから鉄道山と呼ばれていました。

その後、横浜開港に貢献した井伊直弼の記念碑を建てる際に、井伊家の所有になりましたが、大正3年に市に寄付され掃部山公園となりました。桜に囲まれた広場の奥では、

現在も井伊直弼の銅像が横浜の港の方を向いて立っています。井伊直弼の役職名「掃部頭」から名付けられました。

掃部山を下りていくと、掃部山公園の石積みの説明版が設置されています。

掃部山公園の敷地は、かつて鉄道用地でした。明治5年(1872年)の鉄道創業時には、この地に「お雇い外国人」鉄道技師用官舎が建設されており、この石積擁壁も官舎と同時期に

築造されたものと考えられます。この石積みは、洋風石積みの系譜に属し、30cm角、長さ80cmの凝灰砂岩(房州石)を長手一本毎に控えを取って積み上げていくもので、

レンガ積みでいえばフランス積みに似ており、山手地区に多く見られることから、「ブラフ積み」と呼ばれています。また、石積みの角部にはより堅石の安山岩(真鶴石)を積んで

強固なものとし、関東大震災にも耐え抜きました。平成八年度に災害予防目的でこの石積みの改修工事を実施しましたが、この工事では、いったん石積みを解体撤去し、

コンクリートブロック擁壁により安定した構造を確保した上で、元の「ブラフ積み」石積みを復元しました。

JR線に合流しました。コースは、ここから左折して高島町駅方面に行きますが、右に行けば桜木町駅です。

荷物を桜木町駅のホテルに預けていますので、ここでコースアウトし、桜木町駅に向かいます。

桜木町駅に11:10到着。

ホテルから荷物を取り出し、12:49 「のぞみ」に乗り込みました。

10/8~9に行われた「第24回港よこはまツーデーマーチ」に参加するため横浜に向かいました。

今年は、鉄道開業150年(1872年10月14日)新橋~横浜(現桜木町駅)間が開業しました。

桜木町駅のホテルには、開業当初の機関車が展示されています。

本題に戻ります。港よこはまツーデーマーチは、私、初めての参加です。

8:00 桜木町のホテルから会場の赤レンガパークまで歩いていきます。余裕をもって出たのですが、15分で会場に到着。

受付を済ませ、8:55 25kmコーススタート。

コースマップ。

コースは大岡川沿いに歩きます。約2kmぐらい歩いた所の西公園前が10kと25kの分岐点。25kmは、直進します。

そのまま歩いていると、チェックポイントです。地図には久良岐公園がチェックポイントになっているのですが・・・・・

おまけにゴールのチェックも押してくれました。そのすぐ先では、IVVの配布です。いろんな大会に参加しましたが、こんなことは初めてです。これもコロナの関係かな?

IVVももらったからここで帰ろうかとも思いましたが、折角歩きに来ていますので最後まで歩きます。

蒔田公園は、トイレ休憩。

鶴巻橋、弘明寺(ぐみょうじ)商店街を通り過ぎます。

保育園の運動会かな?

歩いていると「久良岐(くらき)能舞台」の看板があります。1917年(大正6年)に東京日比谷の帝国ホテル裏に建てられ、1931年(昭和6年)に東京芸術大学の前身である

東京音楽学校邦楽科に寄贈された。同大学には1964年(昭和39年)に能舞台が新設されたため解体保存されていたが、宮越賢治が譲り受け、当地に移築した。

1984年(昭和59年)に横浜市に寄贈され、市民の能楽・茶道・日本舞踊などの活動に使われている。鏡板には、日本画の大家平福百穂による老松が描かれている。(Wikipediaより)

久良岐(くらき)公園に到着しました。本来ならばここがチェックポイントです。

久良岐公園(くらき)は横浜の港南区と磯子区にまたがる自然の景観を生かした公園。

釣りができる大池と能舞台のある日本庭園、そしてボール遊びができる自由広場などが配された園内では、のんびりとピクニックや自然散策が楽しめます。

久良岐公園は桜の名所としても有名な場所です。

10分ぐらい休憩し、再スタート。この一帯は桜の木があります。桜の名所でしょうね。

ここから今日最初の坂道です。

八幡橋の歩道橋を渡ります。

歩道橋を下り歩いていると、前方より小学校高学年の女の子がスマホを見ながら自転車に乗り、我々ウォーカーに向かってきます。「スマホ見ながら自転車に乗ると危ないよ!」と

注意しますが、無視されてしまいました。歩行者の方が避けてくれるとでも思っているのでしょうか?

本牧(ほんもく)市民公園を通過します。

本牧市民公園は、昭和43年に終了した本牧埠頭関連造成用地の海面埋立てにより、それまであった海を失った人々や港で働く人々のために庭球場、運動広場、池などの施設を整備し、

昭和44年に公開されました。それと同時に福祉文化事業団によって運営される本牧市民プールもつくられています。

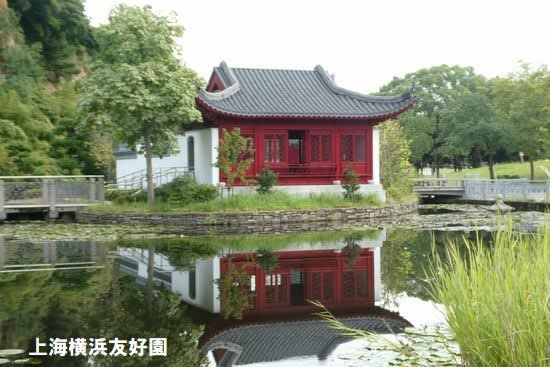

昔の地形の特徴をよく残しており、池の部分が以前海だった場所です。平成元年に横浜市と上海市の友好都市締結15周年を記念してつくられた「上海横浜友好園」と「トンボ池」は

公園の魅力をさらに高める特徴ある施設です。

「上海横浜友好園」は横浜市が上海市に寄贈した「横浜上海友好館」のお返しとして上海市から提案、整備されたもので、中国江南様式による庭園です。

上海市の木、花のハクモクレンに因んで命名された玉蘭庁を中心に、庭院、曲橋で結ばれ、六角形の二重屋根が特徴的な湖心亭からもう一つの出入口の竹門などが池の中に巧みに配置され、

背景となっている三溪園の緑と崖が独特の雰囲気を醸し出しています。(横浜市HPより)

公園内には、SLのD51も展示されています。

三溪園(さんけいえん)は、製糸、生糸貿易で財を成した実業家・原三溪が明治39(1906)年に開園した敷地面積18万平方メートルの広大な日本庭園です。

昨年11月初めこの三溪園に行きました。ちょうど菊花展が開催中でした。

本牧公園から臨海鉄道沿いに歩きます。

「あかいくつ」は、観光周遊バスです。可愛いバスですね。

山下公園では、「ワールドフェスタヨコハマ」が開催中です。人が多く前を行くウォーカーが探せません。

ゴールの赤レンガ倉庫が見えてきました。旧横浜港駅プラットフォームがゴール地点です。

13:44無事25km(GPSでは21.7kmしかなかった)ゴール!

この日のGPS。

8/9(火)

8/27開催のサタデーウォーク「赤坂散策と福岡城址散策」の下見に行ってきました。

このコースは、今年2月のコースに設定されましたが、コロナで中止になり、今月27日のサタデーウォークに組み入れられました。

下見も昨年12月に終わっているのですが、自分でも不明な所がありましたので今日、個人で行きました。

今日は気温が36度になるということで朝6:30からスタートしました。

6:30といってももう温度計は28度を示しています。スタートは、中央区警固神社。

国体道路(けやき通り)から筑紫女学園高校の方に向かいます。少し坂道を上ると「桜ヶ峯神社」です。

桜ヶ峯神社は、この辺りの地名「桜坂」の由来になった神社です。

桜坂西から城南線に入ります。桜坂周辺は、パン屋さんやケーキ屋さんの有名店があります。

KAKAは、チーズケーキのお店、アマムダコタンは、パン屋さん。昨年東京表参道に支店が出来ました。

警固中、赤坂小、中央区市民センターを通り舞鶴公園へ。

西鉄ライオンズ(現 埼玉西武ライオンズ)の本拠地でした「平和台球場跡」です。

昭和31年~33年西鉄ライオンズが日本シリーズで巨人を破り3連覇したことは、当時小学生だった私の記憶にしっかり残っています。

平和台の名付け親は、「岡部平太」です。

この場所は、昭和初期から戦時中までは、陸軍の福岡連隊区司令部でした。

平和台球場の外野スタンドあたりには、「鴻臚館跡」が発掘されました。

鴻臚館は、平安時代に設置された外交及び海外交易の施設です。

2月でしたらこの一帯梅の花が咲きだします。

平和台陸上競技場

競技場の中に入ると福岡国際マラソンの歴代優勝者の名前が書いてあります。福岡国際マラソンも昨年で終了ということでしたが、今年も開催されます。

福岡の冬の風物詩です。

陸上競技場から大濠公園に向かいます。

9時、大濠公園能楽堂に到ゴールしました。

この日のもう一つの目的は、稚加榮のランチです。稚加榮は、平日のランチを16日までで終了し、土日のみランチを出すそうです。

平日のランチは、これが最後かな???

7/28(木)

9月の担当ウォーキングコース「クリークの里三瀦」へ下見に行ってきました。

この日久留米市は、最高気温が36度になる予想ですので我が家を5時半に出発して7時に西鉄大善寺駅をスタートしました。

このコース本来は、今年の2月の例会でしたが、コロナの為例会が中止になり、9月のサタデーウォークに組み入れられました。

その時の下見は、昨年12月3日に行いましたが、もう忘れていましたので個人で下見を行いました。

約1時間で水沼の里記念公園に到着。

気温もどんどん上昇しています。暑いので木陰の道を歩くとほっとします。

山の井川を渡ると三瀦郡大木町です。

スタートして約2時間でクリークの里石丸山公園に到着。

大木町は、日本屈指のクリーク地帯で町の総面積の約14%をクリークが占めています。

石丸山公園は、先人が築いた農耕文化遺産をできる限り自然のままに整備保存し、そこに棲む魚、野鳥、昆虫、水辺の植物等を保護しながら人と生物がふれあえる自然観察園として活用するとともに、町民の憩いの場となっています。

広場には、芝生が敷き詰められ、滑り台などがあります。また、敷地内にある資料館では、クリークに関わる昔の道具などを展示しています。

石丸山公園の横が、ゴールの西鉄大溝駅です。10時ゴール。

今日は、朝早くから歩き始めましたが、もう汗びっしょりです。

体力回復するため、当地の有名なうなぎ屋さんに行ってきました。

お店に入ったのは、11時ごろ、食べて帰ろうとすると平日なのにもう30人ぐらい待たれていました。

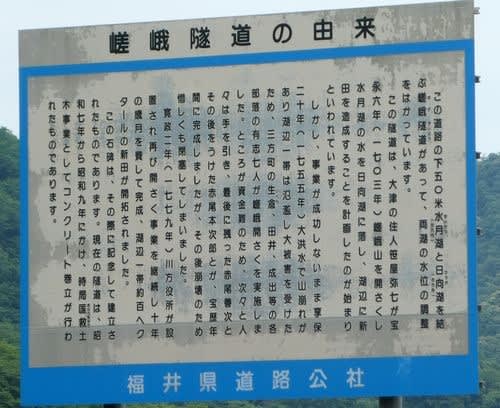

5/21~22まで福井県若狭町で行われた「第30回若狭・三方五湖ツーデーマーチ」に参加しました。

今回は、30回の記念大会でレインボーラインを通るコースが設定されています。

30kのコースは、さとうみパークをスタートし三方湖、菅湖を通り浦見川から久々子湖(くぐしこ)~北西郷公民館から日向湖(ひるがこ)~レインボーライン~梅丈岳頂上~水月湖~

梅の里~道の駅「三方五湖」~さとうみパークまでの約32km。

三方五湖(みかたごこ)とは、福井県三方郡美浜町と同県三方上中郡若狭町にまたがって位置する5つの湖の総称で、周囲には梅畑が広がる。国指定の名勝で、若狭湾国定公園に属する。

2005年11月8日付でラムサール条約指定湿地に登録されている。2015年(平成27年)4月24日、「海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群 - 御食国(みけつくに)若狭と鯖街道 - 」の構成文化財として日本遺産に認定される。(Wikipediaより)

| 1 | 三方湖 | みかたこ | 富栄養湖 | 淡水 | 3.58 km2 | 5.8 m | 9.60 km | 南北約1.5km、東西約3km、湖面の海抜0m |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 水月湖 | すいげつこ | 富栄養湖 | 汽水 | 4.18 km2 | 34 m | 10.80 km | 五湖中最大の面積 |

| 3 | 菅湖 | すがこ | 富栄養湖 | 汽水 | 0.91 km2 | 13.0 m | 4.20 km | |

| 4 | 久々子湖 | くぐしこ | 富栄養湖 | 汽水 | 1.40 km2 | 2.5 m | 7.10 km | |

| 5 | 日向湖 | ひるがこ | 貧栄養湖 | 海水 | 0.92 km2 | 38.5 m | 4.00 km |

7:30から受付開始になり受付終了後順次スタートしていきます。僕らは会場まで来る電車の都合上、8:00ごろスタートしました。

菅湖野鳥観察舎の手前が30,20kと10kの分岐点です。10kコースは、ここから気山公民館~三方石観世音~さとうみパークゴールです。

歩いていると右側に猿の一団がいます。柵があるので大丈夫と思いますが、びっくりしました。

猿のいた先に民間の方がボランティアでアイスキャンディの接待がありました。今日は、曇ってはいますが、蒸し暑いです。ちょっと一息入れました。

ヤギもいます。

浦見川の所が、20k、30kの分岐点です。20kは、ここから水月湖を経由してゴールに向かいます。浦見川は水月湖と久々子湖を繋ぐ運河で、行方久兵衛により江戸時代に、2年の歳月と

22万人の人夫を使って開削されました。

北西郷公民館から日向(ひるが)漁港に入ります。

日向漁港は、釣り堀が多いです。今日は土曜日でたくさんの釣り堀利用の車が停車しています。

たいこ橋(日向橋)は、日本海と日向湖を両方望めるポイントです。橋の袂には、福井名産「へしこの里」の石碑が建っています。

昔から冬を越すための保存食として親しまれてきた「へしこ」は、福井県若狭地方の伝統料理です。青魚に塩をふり、塩漬けにしたあと更にヌカ漬けにし、一年以上にわたり本漬け熟成します。

樽に漬け込むことを「へし込む」と言っていたことから、「へしこ」の名前がついたとも言われています。漬け込む魚の種類は家庭により様々ですが、若狭湾で獲れる新鮮な鯖(さば)を使った

「鯖のへしこ」は若狭美浜の特産品です。若狭美浜で作られるへしこの特徴は、唐辛子と酒かすを使った味わい深いへしこで、様々な料理との相性がよく、そのまま食べる以外にも和洋さまざまな

料理にアレンジしやすく、美浜町内のお店ではオリジナリティのあるへしこ料理をいただくことができます。(若狭美浜観光協会HPより)

日向湖に入ります。

空や民家の屋根には、「トンビ」が何羽かいます。ここでは、小魚空を狙っているのでしょうか?

レインボーライン日向料金所にやってきました。30回記念大会ということで今日は、12:30まで車を通行止めにしてウォーカーに解放されています。

ここからレインボーラインの梅丈岳(ばいじょうだけ)まで約4km、標高約400mを歩いていきます。入口には、福井梅の紹介があります。

駐車場で休憩します。

梅丈岳の頂上が見えてきました。

ここから最後の急カーブ。

急カーブを登りきると急な階段です。

階段の先がチェックポイント。料金所から1時間15分かかりました。ここから頂上へは、坂道を登ってもいいし、ケーブルやリフトに乗ってもいいとのこと。(但し別途500円)

勿論、ケーブルを利用しました。

頂上に着きました。ここからの三方五湖のロケーションは、最高です。天気が良ければもっときれいに見えたのですが・・・・

頂上には、「メヴィウスの輪」や「恋人の聖地の鐘」などが設置されています。

メヴィウスの輪は、無限に続くメヴィウスの輪のように二人の愛が永遠につづくようにという意味があります。

高浜町出身の歌手「五木ひろし」さんの「幸せ探して」の歌碑もあります。

また、頂上は、バラ園にもなっていて何種類かのバラが咲いていました。

ここから下っていくのですが、急坂です。5~6年前新潟の山古志村のウォークで急な階段を走って下りたので膝を痛めたことがありますのでそろりそろりと下りていきます。

下りたところが20kmのチェックポイント。もう大部分の方が通過されたのか、片付け作業中でした。ここからゴールまであと11km。

ここからは、水月湖。水月湖は、「年稿」で有名です。年稿とは、長い年月の間、湖沼などの底に堆積した土などの層が描く縞模様の湖底堆積物のことであり、年稿堆積物とも称されます。

水月湖は、福井県三方上中郡若狭町にある三方五湖の一つで、面積4.06km2(五湖中最大)、周囲9.85km、最大水深38.0mの汽水湖である。水月湖は水深が深く湖内に直接流れ込む大きな河川がなく、その流入などで湖底の堆積物がかき乱されることがないため、年縞が1枚ずつきれいに積み重なっている状態が保たれている。年縞の厚さは1年で約0.7ミリメートルである。また、湖底に酸素が乏しく生物がほとんど生息しないことで、年縞がありのまま残っていたこと。さらに好条件となった背景には湖周辺の断層の影響で、湖の底面が低下する沈降現象が続いており、湖底に毎年堆積物が積もっても、湖が埋まらないという特異な条件が揃っており、水月湖の年縞は「奇跡の堆積物」と呼ばれている。福井県年縞博物館では、年縞をステンドグラスにしたものが展示されている。

福井梅の栽培の歴史は古く、江戸時代の天保年間(1830~1844年)に若狭町(旧三方町伊良積)で発祥したと言い伝えられています。 梅栽培が本格的に定着したのは明治15年頃からで、

普及した地域をさして、「西田梅」と呼ばれ、親しまれてきました。明治・大正初期時代の西田地区の交通の便が悪く、梅の実の販売も苦労そのものでした。

早朝に、小船を漕いでとなり村に上陸し、若狭街道を肩荷・荷車をおして港町敦賀に至りました。今もこの頃に里人が唄った俗謡「梅売り唄」が伝えられています。

大正10年(1921)敦賀線が開通し、関西を中心に広く西田梅が流通するようになりました。

この辺りは、梅干しの直販店が多いです。休憩がてら立ち寄ったのが「梅の里会館」。ここで梅ソフトクリームをいただきました。生き返ったようです。

梅の花開館からゴールまであと5,4kmです。20kのチェックポイントから時速6,3kmでここまでやってきました。

三方湖で獲れるウナギは、別名口細青鰻と呼ばれ、とがった口と丸い尾が特徴です。店ごとに受け継がれている秘伝のタレと焼き方がさらに旨みを引き立てます(大会案内紙より)

三方縄文博物館や年稿博物館は、今日は入場料は無料ですが、もうくたくたですのでスルーしました。でもいつか行ってみたいです。

15:15 やっとゴールしました。久しぶりの長距離でしたので疲れました。

今日の参加数。

5kコース 297人、10kコース 629人、20kコース 430人、30kコース 419人、計1775人でした。

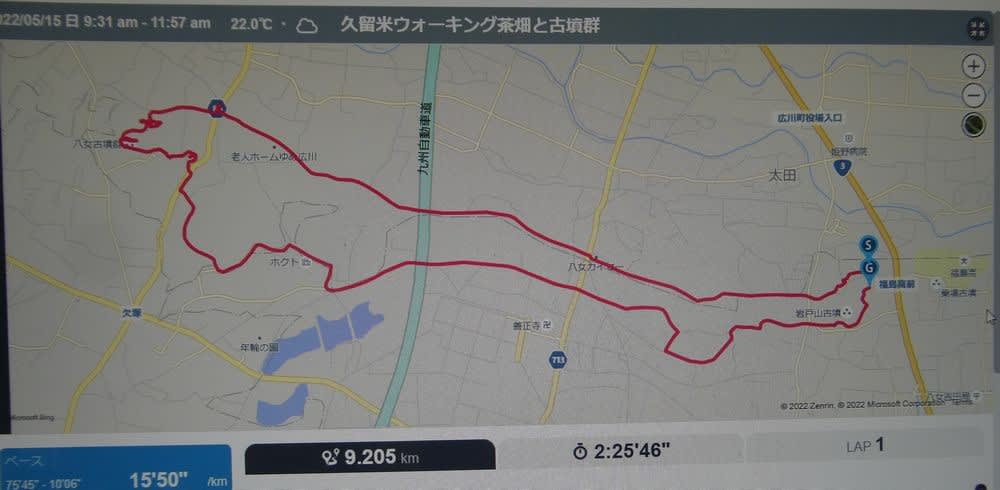

5/15(日)は、くるめウォーキング協会の5月度例会「茶畑と古墳群ウォーク」に参加しました。

八女は、筑後川と矢部川に挟まれた所にあり、水がたくさんある土地なのでお茶の栽培が盛んです。山間部なので雨も多く、昼夜の寒暖差もあるため、お茶の栽培に適しています。

八女丘陵には4世紀から7世紀にかけて築造された古墳数が300基存在します。これらは、古代の北部九州に勢力を持っていた豪族「磐井」とその一族の墳墓と考えられています。

筑紫君磐井は、527年に「磐井の乱」を起こしました。日本はまだ統一国家ではなく、有力豪族が各地を治めていました。ヤマト(大王 継体天皇)と地方豪族は対等の関係でありながら上下関係にあり、九州の豪族たちは、朝鮮半島への進出をめざすヤマト王権から、人や食料を提供させられ、不満が高まっていきました。軍事・外交・内政すべてに自立し、財力も持つ磐井は、

ついに火の国、豊の国と力を合わせ、立ち上がりました(磐井の乱)。然し磐井は敗れ、この後に急速にヤマトの国家統一が進みました。

集合場所は、岩戸山歴史文化交流館。ここは、岩戸山古墳がある所です。参加者は、約30名。

9:30 ウォーキングスタート

岩戸山歴史文化交流館を出ると、一面の茶畑です。現在福岡県のお茶生産高では、全国第6位です。

八女はフルーツの産地でもあります。

九州道の高架橋を渡ると、古墳公園資料館です。ここで休憩します。

ここには、弘化谷古墳(こうかだにこふん)装飾古墳のレプリカが展示されています。

弘化谷(こうかだに)古墳は、昭和45(1970)年、果樹園造成の際に偶然発見された装飾古墳です。6世紀中頃に築造されました。高さ7m、直径約39mの大型円墳で、堤と濠を含めると

直径約55mにもなり、国指定史跡・八女古墳群の円墳中、最大級の大きさになります。石室の奥壁に設けられた石屋形(いしやがた)の壁画には、靫(ゆぎ)・円文(えんもん)・

連続三角文(れんぞくさんかくもん)・双脚輪状文(そうきゃくりんじょうもん)といったモチーフが、赤色や石材の地色、線刻で表現されています。現在、4月・11月の第2日曜日に

一般公開されています。

古墳公園資料館から石人山古墳(せきじんさんこふん)に向かいます。

石人山古墳は、5世紀前半代に造られた八女地方最古の前方後円墳です。岩戸山古墳を生前に造った磐井の祖父の頃の墓と言われています。

横穴式石室に安置された家形石棺外面には重圏文(二重丸の文様)と直弧文などが浮き彫りされており、最古期の装飾古墳としても有名です。

また、墳丘には石室入口を背にして一体の武装石人が立っています。

この中に「武装石人」があります。

こちらは、家形石棺

石人山古墳から弘化谷古墳へ

弘化谷古墳など装飾古墳は、日本全国に600基あり、その半数以上が九州地方にあります。

弘化谷古墳を出るとまた、広大な茶畑です。

途中、梨の花の摘花作業が行われていました。

岩戸山へ向かいます。ここからは、少し上り坂です。

岩戸山古墳 国史跡内/前方後円墳=墳丘長約135メートル/後円部の高さ約18メートル 築造=6世紀前半

4~7世紀にかけての古墳300余り基からなる八女古墳群の一つで、九州北部における最大級の前方後円墳。日本の古墳は埋葬者が不明な場合がほとんどです。そんな中、この古墳は6世紀初め頃の

有力者であり、ヤマト王権に反乱した筑紫君磐井(つくしのきみいわい)の墓だということが分かっている珍しいケースです。さて、出土品の円筒埴輪(はにわ)や、九州で特徴的に見られた

石製品(人物・動物・器財)などがあります。

11:57 スタート地点の岩戸山歴史文化交流館にゴールしました。

くるめウォーキング協会の例会には、初めての参加でしたが、歴史好きの私にとって大変楽しいウォーキングでした。機会があればまた参加したいです。

今日のGPSです。

4/1(金) 家内の職場時代の同期の方が、白河に嫁いで暮らしています。私はこの彼女、あまりお話したことはありませんが、昔から知っています。

家内は、10年おきに開かれる同期会で会っているそうですが、私は約40年ぶりの再会です。

新白河駅で待ち合わせて、彼女の運転する車で白河市内を散策します。

新白河駅前には、松尾芭蕉の像が立っています。「心もとなき日数重るままに 白河の関にかかりて旅心足りぬ」

(意味は、気持ちだけが先立って落ち着かない日々を重ねるうちに白河の関にさしかかって旅をするんだという心が決まった)

今日の白河は、朝から小雪が舞っています。寒いです。

【小峰城址】

奥州関門の名城と謳われた小峰城は、結城親朝が興国・正平年間(1340~1369)に小峰ヶ岡に城を構えたのがはじまりで、寛永9年(1632)に江戸時代の初代藩主、丹羽長重が4年の歳月を費やして

完成させた梯郭式の平山城です。寛政の改革で知られる松平定信をはじめ、7家21代の大名が居城しましたが、慶応4年(1868)戊辰戦争白河口の戦いで落城。約120年の時を経て、平成3年(1991)に

三重櫓、平成6年(1994)に前御門が江戸時代の絵図に基づき忠実に木造で復元され、市のシンボルとして親しまれています。

平成22年8月5日に、その歴史的な重要性が評価され、国指定史跡となりました。(白河観光物産協会HPより)

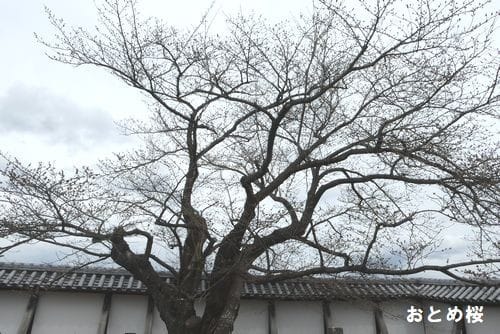

小峰城址は、桜の名所です。現在、桜はまだ蕾ですが、5~6年前電車で白河駅を通りかかった時、車窓から見た桜は、綺麗でした。

小峰城には、「おとめ桜」があります。白河小峰城の外堀の石垣が何回となくくずれ、人柱を立てることになりました。

人柱は、現場近くを通った最初の者を、身分の上下、老若男女の別なく選ぶことになり、たまたま父親を迎えに来た藩士和知平左ヱ門の娘が、現場を通りかかって人柱にされることとなりました。

娘は逃げ回りましたが、ついに捕らえられ、小峰城築城の人柱となりました。この時藩士たちが逃げる娘を追いまわしたところが、現在「追廻」という地名として残っています。

この娘を悼んで、城内に「おとめ桜」の名で桜が植えられたそうです。この桜は戊辰の戦火で焼失しましたが、現在は二代目の「おとめ桜」が毎年見事な花を咲かせ城を艶やかに彩ります。

お昼は、彼女おすすめの「白河ラーメン」。連れて行ってもらったのは、市街地にある「手打ち中華 英」。人気店だけあってもう行列ができています。

豚骨や鶏ガラを主体とした醤油ベースの澄んだスープと、スープが絡みやすい多加水の幅が広い縮れ麺が大きな特徴ではあるが、店舗によっては細縮れ麺を出す店もある。木の棒で麺を打つ手打ち麺が伝統的なスタイルだが、最近は減少傾向にある。具はネギ、チャーシュー、メンマ、鳴門、ほうれん草など。ご飯は注文してないけど沢庵もついてきています。

注文したのは、醤油ラーメン。博多ですと豚骨ラーメンが主流ですが、この醤油ラーメンもおいしいです。

店内には、醤油、塩、味噌などのラーメンもあります。次回来た時には、全部制覇したいなぁ~。

お腹もいっぱいになり、次の目的地「白河の関」に向かいます。

奥州三古関のひとつに数えられる白河関は、奈良時代から平安時代頃に機能していた国境の関で、蝦夷(えみし)の南下や人、物資の往来を取り締まる機能を果たしていたと考えられています。

その後律令制の衰退とともにその機能を失いましたが、『歌枕』(和歌の名所)として文学の世界で都人の憧れの地となり、能因や西行、松尾芭蕉など時代を代表する歌人・俳人たちが多くの歌を残しています。

現在も風流人の想いを描く地として愛されています。

●都をば 霞とともに 立ちしかど

秋風ぞ吹く 白河の関(能因)

●卯の花を かざしに関の 晴着かな(曽良)

●西か東か 先早苗にも 風の音(芭蕉) (白河観光物産協会HPより)

※奥州三古関 白河の関(福島県白河市)、勿来(なこそ)の関(福島県いわき市)、念珠(ねず)の関(山形県鶴岡市)

白河神社は、下野と陸奥の国境の関があった白河関跡を境内とし、関の明神、二所関明神とも呼ばれ、古墳時代の315年、白河国造・鹽伊乃自直命(しほいのこじのあたいのみこと)を

祀ったのが始まりだと言われています。治承4年(1180年・平安時代)は、源義経が兄・頼朝の挙兵を知り鎌倉に向かう道中に詣で、境内の松に矢を立て勝利を祈願したと伝わり、祈願をした

「矢立の松」が、小さな根元のみの姿となって残っています。 元和元年(1615)には伊達政宗が社殿を改築奉納したと言われ、本殿の棟紋に九曜星、縦三引きの紋が刻まれています。

また、白河藩主・松平定信公はここが白河関跡であるとして寛政12年(1800年・江戸時代)に古関蹟碑を建て、翌年に神庫(かみくら)を奉納しています。

古関蹟の碑 白河藩主松平定信が寛政12年(1800)8月、ここが白河関跡であると断定し建立しました。

古歌碑 「白河関」を題材にした平安時代の著名な和歌三首が歌碑になっています。

能因法師の「都をば 霞とともにたちしかど 秋風ぞ吹く白河の関」意味は、「霞たつ春に都を立ったのに白河の関についてみると既に秋風が吹く季節になっていた。」

実は、後年古今著聞集の中で、能因法師は、奥州には行っておらず京にこもって日焼けをし、いかにも現地に行って詠んだように見せかけました。

平兼盛「便りあらば いかで都へ告げやらむ 今日白河の関越えぬと」三十六歌仙の一人、平兼盛が奥州に下り歌枕の白河関を越えた感激を都の知人にどうやって知らせようかと詠んでいます。

梶原景季「秋風に 草木の露をはらわせて 君が越ゆれば関守もなし」源頼朝が文治5年(1189)7月29日、奥州平泉の藤原氏を攻める途中、能因法師の故実を思い出し、

側近の白河関の社殿で詠んだものです。

梶原景季というと、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出てくる梶原景時(中村獅童さん演)の嫡男です。ドラマでは、柾木玲弥さんが演じます。

曾良「奥の細道」日記 河合曾良は、芭蕉のお弟子さんで奥の細道の旅に同行しています。

「卯の花の白妙に、茨の花の咲きそひて、雪にもこゆる心地ぞする。古人冠を正して、衣装を改し事など、清輔の筆にもとどめ置かれしぞ。卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良」

意味は、「卯の花の頃に更に白い茨の花が咲き添っていて、雪の頃に関所を越える気持ちにさえなる。昔の人はこの関を越える時、冠を整えて衣装を正したと藤原清輔も書き残しているほどだ。」

西山国師の和歌「光台に見しかは 見ざりしを聞きてぞ見つる白河の関」1229年ごろ、西山国師は、蓮生上人らと共に関東を旅して白河の関を越え奥州へ向かう途中、蓮生上人に白河の関は

どのあたりですかとお尋ねになった時、蓮生上人が只今通り過ぎたところが白河の関と答えられたときに詠まれた和歌です。

また、西山国師遺跡霊場の第一番がここ白河の関です。

空堀(からぼり)跡 空堀は、敵の侵入を防ぐため、曲輪に沿って掘られた防御施設です。

土塁跡 土塁は、敵の攻撃や侵入を防ぐため曲輪の縁に土を盛って築いた堤上の防御施設です。

カタクリの花

アズマイチゲ

旗立ての桜 治承4年(1180)源義経が平家追討の為、平泉を発し、この神社に戦勝を祈願するため、旗揃えをした際に子の桜に源氏の端を立てたと伝えられています。

従二位の桜 鎌倉前期の歌人、従二位藤原宮内卿家隆が手植えし奉納したと伝えられる老木で、推定樹齢800年、周囲5mです。

白河の関の横には、「白川」が流れています。これが「白河」の地名の由来になったとされています。

高校野球では、甲子園でまだ東北6県の優勝がありません。関の横には「目指せ!甲子園野球大会優勝」の看板がありました。

白河の関から「南湖(なんこ)公園」へ移動しました。

南湖公園は、寛政の改革で知られる名君・松平定信によって1801年に築造された日本最古といわれる「公園」です。定信は、この公園において、身分の差を越え誰もが憩える「士民共楽」という

理念を掲げ、塀がなく、いつでも誰もが訪れることのできる地を造りました。また、「共楽亭」という茶室を建てて、庶民と楽しみを共にしたと伝えられています。花と緑と水が織りなす

美しい風景は、200余年の時を経てもなお、白河の人々をはじめ、多くの観光客を魅了し続けています。

南湖公園の奥には、南湖神社があります。

後に初代宮司となる中目瑞男の呼びかけにより、地元市民や松平定信を崇敬する人々、また渋沢栄一の支援もあり、大正9年(1920)5月10日に神社設立が認可され、

大正11年(1922)6月11日に竣工し、御鎮座大祭が行われました。祭神は、白河藩主松平定信公(号 楽翁)です。

このあと、彼女に新白河駅まで送ってもらい、東北本線に乗って明日の「荒川・吾妻、花見山ツーデーマーチ」参加の為、福島市に向かいました。

福島駅では、福島名物の照井の円盤餃子をいただきました。

4/3(日)「ふくしま吾妻荒川・花見山ツーデーマーチ」2日目

【花見山コース】11kmコース

本来ならば、22kmコースに参加したかったのですが、今日新幹線で福岡に帰りますが、東北新幹線は開通はしたのもの臨時ダイヤですので11kmコースにします。

今日も受付後随時スタートします。山形の歩友W様と一緒に歩きます。スタート時には、SNS友で大会スタッフのKさんと3人で記念写真を撮りました。

昨日の福島民友新聞に、花見山の開花状況が載っていました。桜は・・・・・まだのようです。

花見山の花に負けないよう私のリュックの後ろには、風車をつけています。8時少し前、山形のWさんと一緒にスタートします。

福島城址は、現在の福島県庁付近にあったそうです。

歩いていると遠くに花見山が見えてきます。

阿武隈川には、コハクチョウ?(オオハクチョウとコハクチョウの違いがわかりません)がいます。まだシベリアには帰ってないんですね。

渡利大橋を通り花見山へ向かいます。

花見山公園は、日本を代表する写真家 故 秋山庄太郎氏が「福島に桃源郷あり」と毎年訪れていた花の名所。ウメ、トウカイザクラ、ヒガンザクラ、ソメイヨシノ、レンギョウ、ボケ、ハナモモなど約70種類もの花々が、まさに百花繚乱のごとく一斉に咲き競う様は圧巻。頂上での吾妻連峰と花々のコントラストもおススメ。花木生産農家の方が、長い年月をかけて雑木林を開墾し、生活のために花を植えたのが始まりで、その美しさが人を呼び、「自然の花の美しさを一人で見るのはもったいない。 この喜びを万人のものとしたい」との願いから、昭和34 年に畑を一般開放し、今では国内外の観光客に親しまれています。(福島市観光ノートより)

桜の花がまだ開いていないのであまり期待はしていませんでしたが、他の花が主役の代わりをしています。

花見山で大津のOさんとお会いしました。Oさんとは、SNSでお名前だけ存じていました。

係りの方のお勧めの「花見山生け花の里」に行ってみます。生け花の里は、十数軒の花卉園芸農家が所有する約30haの山々で花見山に隣接しています。

ハイキング等が楽しめます。ハイキングコースは、30分、1時間、2時間、4時間コースとありますが、時間の関係で30分コースにしました。

ここでは、河津桜が見頃です。木につけられている札を見ると、何かの記念樹として植えられた木々があります。

展望台には、東日本大震災復興10周年記念として希望の鐘やハート形のオブジェがあります。

下山後、コースに戻ります。

大仏橋を渡り、ゴールに向かいます。

荷物の積み下ろしをする船着場を河岸(かし)と呼び、阿武隈川舟運の起点にあたる福島河岸は、福島城の西南に位置していました。幕府の年貢米を貯蔵する「御城米蔵」や福島藩・米沢藩の

「米蔵」などがありました。現在の御倉邸付近に福島河岸があり、今もその名残の船着場があります。

隈畔(わいはん)とは、阿武隈川河畔の略で明治時代から使われていたそうです。

洪水傷痕跡は、昭和61年(1986)、平成10年(1998)、平成14年(2002)の洪水の高さです。

【御倉邸】

幕末期から絹の集散地として栄えた福島市には、明治32年に東北で初めて日本銀行が設置されました。県庁南西の御倉町には、歴代の福島支店長が住んだ住宅があり、今は公園の一部として

一般公開しています。

11:25 ゴールしました。

今日は今から新幹線で博多まで帰ります。東北新幹線が臨時ダイヤですのでゴール後、駅に行き、時間を確認してきました。

12:36のやまびこで東京へ、東京から東海道・山陽新幹線で博多へ。約8時間の旅になります。

今週月曜日より奥州路の旅、あっという間の1週間でした。(後日、奥州街道 宇都宮~白河間をブログアップします)