1/17(火)京都駅から電車で瀬田駅へ。瀬田駅からバスで昨日ゴールのイオン草津へ。

バスを待っていると、龍谷大学、滋賀医科大学行のバスが分単位で発車しています。ここ瀬田駅は、学生の町です。

9:00 イオン草津スタート。すぐ帰帆(きはん)南橋を渡ります。

帰帆南橋からは、矢橋帰帆島です。矢橋帰帆島は、人工島で1978年(昭和53年)着工、1982年(昭和57年)下水道浄化センターとして運用開始しました。

島内には、公園施設があります。比良山系は、昨晩雪が降ったのでしょうか、雪を被っています。

琵琶湖湖畔を走る湖周道路は、大津市から長浜市まで「なぎさ街道」と呼ばれています。

島内には、芭蕉の句碑が立っています。「かくれけり 師走の湖の かいつぶり」

意味は、世間の人々が慌ただしく働いている師走に、世間を離れた自分は、師走の湖に浮かんでいるかいつぶりを眺めている。そのかいつぶりは、急に水の中に潜って隠れてしまった。

かいつぶりも師走のことで何かといそがしいのかな。

伊吹山は(1377m)は、滋賀県最高峰。岐阜県との県境をなしています。

平湖では、淡水真珠の養殖がおこなわれています。ここで休憩します。

三上山(432m)は、別名「近江富士」と呼ばれています。藤原秀郷による大ムカデ退治伝説があります。

平湖の休憩所からの眺めも素晴らしいです。

烏丸半島にある「琵琶湖博物館」へ。

入園料800円を払い、「樹冠トレイル」という琵琶湖が一望できる所へ。

烏丸半島を一周します。

湖面では、淡水真珠の養殖かな?

先へ進みます。

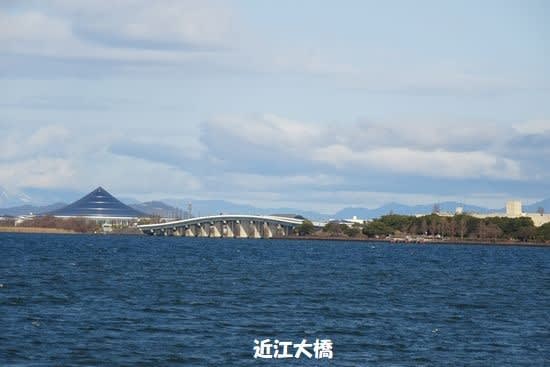

佐川美術館を過ぎると「琵琶湖大橋」が見えてきます。

琵琶湖大橋入口を通り過ぎ、寄り道します。歩友大津市のO様紹介の第一なぎさ公園の「菜の花畑」へ向かいます。

第一なぎさ公園は、カンザキハナナ(寒咲花菜)という名前の早咲きの菜の花が、面積約4,000㎡に約12,000本咲き、わずかですが、雪の残る比良山系とのコントラストが素晴らしいです。

比良山も草津をスタートする頃は、一面雪でしたが、気温が上がり解けてしまったのかな???

夏には、キッズスマイルという小さめのひまわりが植えられるそうです。

第一なぎさ公園から琵琶湖大橋に戻ります。

琵琶湖大橋は、琵琶湖を初めて横断し、湖の東と西を直結させた有料橋です。昭和39年(1964)9月に開通しました。 琵琶湖でもっとも狭い部分である大津市の堅田(かたた)と

守山市の今浜を結び、この橋を境に琵琶湖は北湖と南湖に分かれます。長さ1350m・最大の高さ26.3mの鋼鉄製です。湖東や湖南を走る国道1号・8号・名神高速道路と、湖西の国道161号・

湖西道路を最短距離で結びます。また、橋の両側には自転車・歩行者専用道路が設けられています。 橋は、下を行きかう大型観光船のために大津寄りが少し高く、緩やかなアーチ型に

なっています。そのために、琵琶湖大橋はなだらかな曲線を描き、比良山を背景に湖面に美しく映えます。(琵琶湖観光情報より)

車両は、有料ですが、自転車、歩行者は無料です。

東行きの追い越し車線の一部に約60k/hで走行するとタイヤの振動音で「琵琶湖周航の歌」が流れる仕組みのメロディロードが約600mにわたり設置されています。

自歩道が設けられていますが、この歩道狭く、大型車が来ると飛ばされそうになります。また、自転車が来ると狭いので立ち止まって自転車が通り過ぎるのを待たなければなりません。

橋の一番高い所から湖面迄の高さが約26m、風が強い日なんかこわいでしょうね。

※後日、歩友から、反対側の車線の歩道は、広いですよと教えていただきました。また、通る機会がありますのでその時は、反対側の歩道を通ります。

橋の中央部が守山市・大津市の市境です。

15:52 JR堅田駅にゴールしました。約27km歩きました。