恒例の壬申の乱ウオークが近付いて参りました。

本来なら8月の第二土曜なのですが、この時期はお盆と重なることが多く、その上、今回は私が8月16日からトルコに踏査に出かけたのでお詫びして、9月にして頂くことにしました。

壬申の乱と斎宮と何の関係があるねん!?と疑問を抱かれる方もおられるかと存じますが、これが大ありなのであります。

まず初代斎王は天武天皇の娘大来(伯)皇女であります。

彼女にとって果たして壬申の乱の勝利がよかったことなのかどうか?

大来(伯)皇女ほど数奇な運命を生きた女性は少ないのではないでしょうか。

彼女のお母さんは天智天皇の娘太田皇女、お父さんは天武天皇です(参考史料(3))。当時の最高権力者に最も近い女性の一人だったと言えます。その彼女は、祖母(曾祖母)が斉明天皇。斉明天皇が百済の要請を受けて朝鮮出兵を企て、難波から九州へ向かう途中の備前邑久湾の船上で生まれました。その名「大来(伯)」(おおく)もこの地名から採られたと考えられています。

しかし母太田皇女はその後663年に九州で息子大津皇子を生んだ後、大来六歳の667年に亡くなります。母の亡骸は祖母と伯母の眠る牽牛子塚古墳の傍に設けられます(参考史料(4) 越塚御門[こしつかごもん]古墳 いずれも第21回で訪れました)。

その五年後に壬申の乱が起こるわけですが、『日本書紀』によれば大津の皇子は当初大津宮におり、連絡を受けて急遽大津宮を脱出して鈴鹿関を経て天武の下に馳せ参じたとされます。当然姉の大来(伯)皇女もまた、天武等と共に吉野を脱出し、山道を不眠不休で進軍し、桑名に至っていたと考えられます。

天武一家は大変な労苦を重ねたわけです。そして勝利の喜びもつかの間、大来(伯)皇女に降りかかったのが初代斎王として天照大神に奉祭する任務だったのです。天皇の名代としてと言えば聞こえはいいのですが、私はこれこそ鸕野讃良皇女(持統天皇)の策略だったのではないかと考えています。

とまれ、父天武が皇位に就くことによって、母・太田皇女という強力な後ろ盾のない大来・大津の姉弟に悲劇の歴史が始まるのでした。

私は壬申の乱こそ彼女の人生を狂わせたのだと思っています。

もし天武側が勝たなかったら、彼女は一皇族の一人として平凡ではあるが、平穏な人生を過ごすことができたのではないでしょうか。そんな思いで斎宮を歩いてみようと思います。

第22回壬申の乱ウオーク

斎宮を歩く!!

9月18日(日)9時 近鉄斎宮駅集合 解散予定12時30分斎宮歴史博物館

概要は以下の通りです。

初代大来斎王の斎宮を歩く

本日のコース 案内 山中 章(三重大学)

近鉄斎宮駅(いつきのみや歴史体験館広場) 9:00 集合

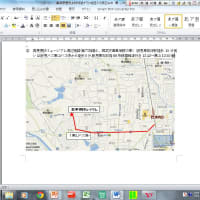

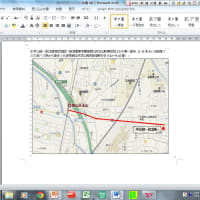

斎宮と大来皇女解説9:00~9:15 → 9:20 斎宮方格地割10分の1模型解説9:40 → 9:50 竹神社10:05 → 10:15 発掘現場紹介 10:35 → 10:45 斎王の森 11:00 → 11:15 初期斎宮跡 11:30 → 11:45 斎宮歴史博物館 12:30 解散 → 13:07 近鉄斎宮駅 → 14:10 近鉄四日市 → 近鉄富田14:16

現在大急ぎで資料を作っています。

参考史料

1 『日本書紀』斉明6(660)年~天武2(673)年

(1) 『日本書紀』巻二六 斉明天皇六年(六六〇)十二月庚寅《廿四》◆十二月丁卯朔庚寅。天皇幸于難波宮。天皇方随福信所乞之意。思幸筑紫將遣救軍。而初幸斯備諸軍器。☆是歳。欲爲百濟將伐新羅。乃勅駿河國。造船。巳訖。挽至績麻郊之時。其船夜中無故艫舳相反。衆知終敗。』科野國言。蝿羣向西飛踰巨坂。大十圍許。高至蒼天。或知救軍敗績之恠。有童謠曰。摩比邏矩。都能倶例豆例。於能幣陀乎。邏賦倶能理歌理鵝。美和陀騰能理歌美。烏能陛陀烏。邏賦倶能理歌理鵝。甲子。騰和與騰美。烏能陛陀烏。邏賦倶能理歌理鵝。

(2) 『日本書紀』巻二六斉明天皇七年(六六一)正月壬寅《六》◆七年春正月丁酉朔壬寅。御船西征。始就于海路。

(3) 『日本書紀』巻二六斉明天皇七年(六六一)正月甲辰《八》◆甲辰。御船到于大伯海。時大田姫皇女産女焉。仍名是女曰大伯皇女。

(4) 『日本書紀』巻二七天智天皇六年(六六七)二月戊午《廿七》◆六年春二月壬辰朔戊午。《廿七》合葬天豐財重日足姫天皇與間人皇女於小市岡上陵。▼是日。以皇孫大田皇女葬於陵前之墓。高麗。百濟。新羅皆奉哀於御路。皇太子謂羣臣曰。我奉皇太后天皇之所勅。憂恤萬民之故。不起石槨之役。所冀永代以爲鏡誡焉。

(5) 『日本書紀』巻二九天武天皇二年(六七三)二月癸未《廿七》◆二月丁巳朔癸未。《廿七》天皇命有司。設壇場即帝位於飛鳥浮御原宮。立正妃爲皇后。々生草壁皇子尊。先納皇后姉大田皇女爲妃生大來皇女與大津皇子。次妃大江皇女。生長皇子與弓削皇子。次妃新田部皇女。生舎人皇子。又夫人藤原大臣女氷上娘。生但馬皇女。次夫人氷上娘弟五百重娘。生新田部皇子。次夫人蘇我赤兄大臣女大甦娘。生一男。二女。其一曰穗積皇子。其二曰紀皇女。其三曰田形皇女。天皇初娶鏡王女額田姫王。生十市皇女。次納胸形君徳善女尼子娘。生高市皇子命。次完人臣大麻呂女擬媛娘。生二男。二女。其一曰忍壁皇子。其二曰磯城皇子。其三曰泊瀬部皇女。其四曰託基皇女。

(6) 『日本書紀』巻二九天武天皇二年(六七三)四月己巳《十四》◆夏四月丙辰朔己巳。欲遣侍大來皇女于天照大神宮。而令居泊瀬齋宮。是先潔身。稍近神之所也。

(7) 『日本書紀』巻二九天武天皇三年(六七四)十月乙酉《九》◆冬十月丁丑朔乙酉。大來皇女自泊瀬齋宮向伊勢神宮。

(8) 『日本書紀』巻三〇持統天皇即位前紀朱鳥元年(六八六)十月丙申《廿九》◆丙申。詔曰。皇子大津謀反詿誤吏民帳内不得已。今皇子大津已滅。從者當坐皇子大津者皆赦之。但砺杵道作流伊豆。又詔曰。新羅沙門行心。與皇子大津謀反。朕不忍加法。徙飛騨國伽藍。

(9) 『日本書紀』巻三〇持統天皇即位前紀朱鳥元年(六八六)十一月壬子《十六》◆十一月丁酉朔壬子奉伊勢神祠皇女大來。還至京師。

(10) 『続日本紀』巻二大宝元年(七〇一)十二月乙丑《廿七》◆乙丑。大伯内親王薨。天武天皇之皇女也。

斎宮も面白いなと思ったら、こいつをポチッと押して下さいね→

本来なら8月の第二土曜なのですが、この時期はお盆と重なることが多く、その上、今回は私が8月16日からトルコに踏査に出かけたのでお詫びして、9月にして頂くことにしました。

壬申の乱と斎宮と何の関係があるねん!?と疑問を抱かれる方もおられるかと存じますが、これが大ありなのであります。

まず初代斎王は天武天皇の娘大来(伯)皇女であります。

彼女にとって果たして壬申の乱の勝利がよかったことなのかどうか?

大来(伯)皇女ほど数奇な運命を生きた女性は少ないのではないでしょうか。

彼女のお母さんは天智天皇の娘太田皇女、お父さんは天武天皇です(参考史料(3))。当時の最高権力者に最も近い女性の一人だったと言えます。その彼女は、祖母(曾祖母)が斉明天皇。斉明天皇が百済の要請を受けて朝鮮出兵を企て、難波から九州へ向かう途中の備前邑久湾の船上で生まれました。その名「大来(伯)」(おおく)もこの地名から採られたと考えられています。

しかし母太田皇女はその後663年に九州で息子大津皇子を生んだ後、大来六歳の667年に亡くなります。母の亡骸は祖母と伯母の眠る牽牛子塚古墳の傍に設けられます(参考史料(4) 越塚御門[こしつかごもん]古墳 いずれも第21回で訪れました)。

その五年後に壬申の乱が起こるわけですが、『日本書紀』によれば大津の皇子は当初大津宮におり、連絡を受けて急遽大津宮を脱出して鈴鹿関を経て天武の下に馳せ参じたとされます。当然姉の大来(伯)皇女もまた、天武等と共に吉野を脱出し、山道を不眠不休で進軍し、桑名に至っていたと考えられます。

天武一家は大変な労苦を重ねたわけです。そして勝利の喜びもつかの間、大来(伯)皇女に降りかかったのが初代斎王として天照大神に奉祭する任務だったのです。天皇の名代としてと言えば聞こえはいいのですが、私はこれこそ鸕野讃良皇女(持統天皇)の策略だったのではないかと考えています。

とまれ、父天武が皇位に就くことによって、母・太田皇女という強力な後ろ盾のない大来・大津の姉弟に悲劇の歴史が始まるのでした。

私は壬申の乱こそ彼女の人生を狂わせたのだと思っています。

もし天武側が勝たなかったら、彼女は一皇族の一人として平凡ではあるが、平穏な人生を過ごすことができたのではないでしょうか。そんな思いで斎宮を歩いてみようと思います。

第22回壬申の乱ウオーク

斎宮を歩く!!

9月18日(日)9時 近鉄斎宮駅集合 解散予定12時30分斎宮歴史博物館

概要は以下の通りです。

初代大来斎王の斎宮を歩く

本日のコース 案内 山中 章(三重大学)

近鉄斎宮駅(いつきのみや歴史体験館広場) 9:00 集合

斎宮と大来皇女解説9:00~9:15 → 9:20 斎宮方格地割10分の1模型解説9:40 → 9:50 竹神社10:05 → 10:15 発掘現場紹介 10:35 → 10:45 斎王の森 11:00 → 11:15 初期斎宮跡 11:30 → 11:45 斎宮歴史博物館 12:30 解散 → 13:07 近鉄斎宮駅 → 14:10 近鉄四日市 → 近鉄富田14:16

現在大急ぎで資料を作っています。

参考史料

1 『日本書紀』斉明6(660)年~天武2(673)年

(1) 『日本書紀』巻二六 斉明天皇六年(六六〇)十二月庚寅《廿四》◆十二月丁卯朔庚寅。天皇幸于難波宮。天皇方随福信所乞之意。思幸筑紫將遣救軍。而初幸斯備諸軍器。☆是歳。欲爲百濟將伐新羅。乃勅駿河國。造船。巳訖。挽至績麻郊之時。其船夜中無故艫舳相反。衆知終敗。』科野國言。蝿羣向西飛踰巨坂。大十圍許。高至蒼天。或知救軍敗績之恠。有童謠曰。摩比邏矩。都能倶例豆例。於能幣陀乎。邏賦倶能理歌理鵝。美和陀騰能理歌美。烏能陛陀烏。邏賦倶能理歌理鵝。甲子。騰和與騰美。烏能陛陀烏。邏賦倶能理歌理鵝。

(2) 『日本書紀』巻二六斉明天皇七年(六六一)正月壬寅《六》◆七年春正月丁酉朔壬寅。御船西征。始就于海路。

(3) 『日本書紀』巻二六斉明天皇七年(六六一)正月甲辰《八》◆甲辰。御船到于大伯海。時大田姫皇女産女焉。仍名是女曰大伯皇女。

(4) 『日本書紀』巻二七天智天皇六年(六六七)二月戊午《廿七》◆六年春二月壬辰朔戊午。《廿七》合葬天豐財重日足姫天皇與間人皇女於小市岡上陵。▼是日。以皇孫大田皇女葬於陵前之墓。高麗。百濟。新羅皆奉哀於御路。皇太子謂羣臣曰。我奉皇太后天皇之所勅。憂恤萬民之故。不起石槨之役。所冀永代以爲鏡誡焉。

(5) 『日本書紀』巻二九天武天皇二年(六七三)二月癸未《廿七》◆二月丁巳朔癸未。《廿七》天皇命有司。設壇場即帝位於飛鳥浮御原宮。立正妃爲皇后。々生草壁皇子尊。先納皇后姉大田皇女爲妃生大來皇女與大津皇子。次妃大江皇女。生長皇子與弓削皇子。次妃新田部皇女。生舎人皇子。又夫人藤原大臣女氷上娘。生但馬皇女。次夫人氷上娘弟五百重娘。生新田部皇子。次夫人蘇我赤兄大臣女大甦娘。生一男。二女。其一曰穗積皇子。其二曰紀皇女。其三曰田形皇女。天皇初娶鏡王女額田姫王。生十市皇女。次納胸形君徳善女尼子娘。生高市皇子命。次完人臣大麻呂女擬媛娘。生二男。二女。其一曰忍壁皇子。其二曰磯城皇子。其三曰泊瀬部皇女。其四曰託基皇女。

(6) 『日本書紀』巻二九天武天皇二年(六七三)四月己巳《十四》◆夏四月丙辰朔己巳。欲遣侍大來皇女于天照大神宮。而令居泊瀬齋宮。是先潔身。稍近神之所也。

(7) 『日本書紀』巻二九天武天皇三年(六七四)十月乙酉《九》◆冬十月丁丑朔乙酉。大來皇女自泊瀬齋宮向伊勢神宮。

(8) 『日本書紀』巻三〇持統天皇即位前紀朱鳥元年(六八六)十月丙申《廿九》◆丙申。詔曰。皇子大津謀反詿誤吏民帳内不得已。今皇子大津已滅。從者當坐皇子大津者皆赦之。但砺杵道作流伊豆。又詔曰。新羅沙門行心。與皇子大津謀反。朕不忍加法。徙飛騨國伽藍。

(9) 『日本書紀』巻三〇持統天皇即位前紀朱鳥元年(六八六)十一月壬子《十六》◆十一月丁酉朔壬子奉伊勢神祠皇女大來。還至京師。

(10) 『続日本紀』巻二大宝元年(七〇一)十二月乙丑《廿七》◆乙丑。大伯内親王薨。天武天皇之皇女也。

斎宮も面白いなと思ったら、こいつをポチッと押して下さいね→