動物保護・愛護団体には、その団体の代表の考え方や運営の仕方などによって、それぞれに団体のカラーがある。

私が一番初めに心に留めたのが、アニマルレフュージ関西、通称ARK(アーク)だった。アークはイギリスから英語の教師として来日していたエリザベス・オリバーさんによって1990年に設立され、2006年にNPO法人として登録された動物保護団体だ。

ARK http://www.arkbark.net

私はオリバーさんの著書『犬と分かちあう人生』を読んで感銘を受け、以来、必要としている物資を送れる範囲で送ったり、資金援助の一環として毎年制作されるカレンダーやステッカーなどを買ったりしてきた。

本部のある大阪能勢のシェルターには行ったことがないけれど、東京アークのイベントには以前、足を運んだことがあった。能勢のシェルターには常時400匹くらいの犬や猫を収容していて、今、兵庫県篠山市に新しい動物福祉施設「篠山インターナショナルアニマルウェルフェアセンター」の建設途上。竣工はいつになるだろう、まだまだ資金を必要としている。

アークの活動を支えているのは30人くらいの専従スタッフとボランティアさん。会報も定期的に発行している。私にも送られてくるのだけど、国内の保護活動状況やペット問題だけでなく、国際的なネットワークを活かした報告や海外で視察したペット事情などが掲載されていて、とても勉強になる。

関東にも積極的に活動している保護団体がいくつもある。カヤを引き取った里親会然り。先日書いた東京の「ランコントレ・ミグノン」や千葉県の「犬と猫のためのライフボート」なども、そのひとつだ。

ミグノンの代表はトリマー&動物看護士でもあるので、犬猫の疾病とその対処にも詳しいし、レイキも身に付けているらしい。仕事をしていても引き取ってきた老犬たちの世話ができるよう、ショップに犬たちが居られる場所を設け、行き届いたケアしているし、ライフボートには付属動物病院が併設されていて、広いシェルターも新設された。雑木林を整備して広いドッグランを作っているところだ。専従スタッフやボランティアさんが毎日譲渡に対応している。

拠点としている場所や引き取り先(自治体の動物愛護センターだったり、廃業する繁殖業者だったり)によって犬種に違いがあったり、レトリバー種を専門に保護している団体もあったりと、活動の仕方や発信の仕方は本当にさまざまだけど、とにかくこのままだと殺処分されてしまう犬や猫を1頭でも多く引き取って、新しい飼い主とつないだり、最期を看取ってやりたいという思いはどの団体も同じだ。

こんなにたくさんの保護団体が活動しなくていけないほど、遺棄される犬や猫が多いというのは立派な社会問題だと思うし、「業界最安値!」とか「人気のミックス犬多数」などと謳って生体販売をしているペットショップが乱立しているのも異常だと思うな。

犬や猫を飼いたいと思ったら、ペットショップに行く前にぜひ保護団体を調べて譲渡会をのぞいてほしいし、特定の犬種、猫種を望むなら、その種類の特徴や飼い方をよく調べ、真摯にその種の繁殖に向き合っているブリーダーさんから買い取ってほしいものです。

キャバリア・キングチャールスのブリーディングに携わり、オーナーハンドラーとして数々のショーに出陳、ドッグショー発祥のイギリスでジャッジのライセンスまで取得したという方に、明日お会いして海外の繁殖犬事情なんぞを伺うことになったのだけど、その前にいろいろ調べているうちに知ったスウェーデンの飼い犬事情は目からウロコだった。

スウェーデン在住の動物(犬と馬)ライターの藤田りか子さんの講演録「スウェーデンモデル~スウェーデンに学ぶ 完全ブリーディング・コントロール」レポートには、日本も多いに見習うべき繁殖事情、飼い犬事情が綴られていた。

スウェーデンには、捨て犬問題がほぼないということにまず驚いた。捨て犬がいないから、殺処分問題もないのだそうだ。

犬を飼うということに対する責任感の重さを充分理解している国民性であることに加え、ケネルクラブの組織力の強さ、徹底した愛護法による制度などなど、日本との違いに溜息が出るほどだった。

◎スウェーデンモデル~スウェーデンに学ぶ 完全ブリーディング・コントロール」レポート

http://www.dogactually.net/blog/2013/09/1-15.html

http://www.dogactually.net/blog/2013/10/2-13.html

http://www.dogactually.net/blog/2013/10/3-9527.html

ときどき姪っこが仲良しの子と一緒に「寒いから、おばちゃんのうちで遊ばせて」と言ってくる。

「何して遊ぶの?」

「ゲーム」

「……子供は風の子なんだから、外で遊んでらっしゃい」

「ええーっ! じゃあ、いいよ。エントランスホールで遊ぶから」

「何して遊ぶの?」

「ゲーム」

「もう! それじゃあ、室内でしてても一緒じゃない。じゃあ、うちに入りなさい」

ということがたびたびあって、「私の仕事の邪魔はしないように」という言いつけをよく守り(というより、ゲームに夢中で)、仲良しの子と一緒にうちでゲームに興じている。

ときどき「キャー、失敗!」とか「ほら、早くしないとダメじゃ~ん!」などキャーキャー声を上げるので、カヤはそれが気になるらしく、姪っこたちが来ると決まってそばに行くのだ。

かまってもらえるわけじゃないので、ただぬいぐるみのようにそこにいるだけなんだけど、必ず一緒にちょこんとソファーに座っている。

そして、ときどき「ああーっ、カヤ、オシッコ、ちびってる~。汚~い」とか言われてアワアワしていることもあり、私が呼び付けられて行くのでした。

ペットの保護活動のことを調べていたら、『ほぼ日刊イトイ新聞』の連載“動物界にいるミグノンの友森さん。”に行き当たった。ずっと読んでいるのだけど、更新が待ち遠しくなるほど、友森さんの人となり、活動ぶりが魅力的なのだ。

友森玲子さんが代表を務める動物愛護団体「Rencontrer Mignon(ランコントレ・ミグノン)」では、東京都動物愛護相談センターから殺処分待ちの捨てられた動物を保護して、新たな里親を見つける活動をしている。

東京都で犬猫の殺処分ゼロになったら全国への波及効果は高いと考え、老犬や病気の犬猫も引き取ってくるのだそうだ。

彼女はスイスやドイツの保護施設に見学に行き、充実した施設や動物への進歩的な考え方を羨ましいと思う反面、「『寄付が少ないから日本だと施設が作れない』『しょせん文化が違う』なんて言わないで、日本なりのものを考えたほうがいいと思います。設備も大事。でも、同じくらい大切にすべきものがある」という。

千葉に作ったシェルターは広いドッグランもあって環境はいいのだけど、都内からのアクセスという点では問題がある。結局「犬は“ドッグラン”より“人”がいいんですよ」と言う。部屋が狭かったらお散歩に行ってやればいいと。そうなのね、犬にとって、人がいてくれること、そして、少しでもかまってもらえることが大事なのよね。

というわけで、彼女は「将来的には、駅から徒歩3分以内のシェルターをいくつも作りたい」そうだ。素晴らしい! ボランティアさんも集まりやすいし、ボランティアさんの手が足りなくなれば、街中ならアルバイトを雇うことだってできるからって。

動物たちと触れ合える保護シェルターが身近にあって、そこから犬猫、小動物を譲渡してもらうことが当たり前になれば、ペットショップでの生体販売がやがて「普通じゃないこと」になり、むやみに繁殖させて儲ける畜犬業者も淘汰されていくでしょうね。

犬猫は安易に衝動買いするものじゃないのに、それを薦めるようなペットショップはよろしくないのです。そして飼った以上、安易にポイしちゃダメなのです。

保護活動についても、いろいろ考えさせられるオススメの連載です。

『ほぼ日刊イトイ新聞』動物界にいるミグノンの友森さん。

http://www.1101.com/mignon/2014-01-06.html

友人の千恵ちゃんが飼っているシニア猫のももちゃんとジジに「湯たんぽを買ってあげた」と言っていたので、あっと思った。

そういえば甘えベタで孤高のボッチは、ベッドにすり寄ってくるものの抱き上げて布団に入れてやろうとすると突っ張って拒否し、うちには中で丸くなる炬燵もない。

ボッチのダンボールハウスがある部屋には暖房がなく、ハウスの中にモコモコの猫ベッドを置いてやっているけれど、この冷え込みだ、やはり寒かろう。

長時間温もっているホッカイロを買ってあげようと思ったが、ゴミが出る。小さな湯たんぽも売ってはいるが、今月は出費を控えたい。

「そうだ!」と私はポンと手を叩いたのだった。熱湯を入れると「アチチ」となって、冬場はあまり使わないアルミボトルをボッチの湯たんぽ代わりに使おうと思い付いたのだ。

熱湯を入れると素手では持てないアルミボトルを、捨てようと思っていた私の靴下で包み、さらに薄手のタオルで包むと、ボッチが添い寝できる暖かさになり、誠に都合がいい。

それをハウスの中に入れてやると、ボッチはいそいそと中に入り、静かにしている。心なしか夜中にあまりギャーギャー鳴かなくなったように思う。鳴くのはボッチのお皿にエサがなくなったときとカヤのウンチが目ざわりなとき、それに湯たんぽが冷たくなったときだ。

家にいるときは1日に2~3回、お湯を入れ替えてやっている。ということで、ボッチはぬくぬくのベッドで大変機嫌良く過ごしております。

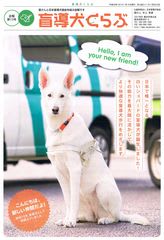

日本盲導犬協会が年4回発行している会報が送られてきた。

表紙はなんと白いシェパード。神奈川県訓練センターで訓練を終えて、昨年の12月にデビューしたジャーマン・シェパード・ドッグのメスで2歳の「スカイ」。

ホワイトシェパードとしては日本で唯一の盲導犬として活動を始めたスカイ、美しい容姿にほれぼれする。カッコいい~。

盲導犬といえば、ラブラドールがおなじみだ。誰にでも友好的で、環境への適応能力も高い。家庭犬としても飼いやすく、本当によきパートナーになってくれる。

一方、シェパードはやや神経質な個体も多く、家庭犬としては(飼ってみたかったけど)難しい面もありそう。

環境の変化に敏感で、会報によれば「人に対しては、遊んでくれる大好きな人、忠誠心をもって従うべき人など、それぞれを認識して行動する」という。それだけに、ラブラドールの訓練より一層の観察力と訓練技術が必要になるらしい。

スカイは、動くものを遠くから認知する能力が高いそうだ。特に突発的に発生した異変にも落ち着いて対応し、自分で考えて臨機応変に危険回避するといい、スカイを新たなパートナーにした方は「歩行時の安全性が高まった」と喜んでいた。

盲導犬が日本で育成され始めた当時は、シェパードが主流だったけれど、現在はほとんどがラブラドールだ。現在日本では盲導犬に適したシェパードの繁殖は行われていないので、スカイはアメリカの盲導犬協会の出身。ちなみにアメリカでは今でも多くのシェパードが盲導犬として活躍している。

ホワイトシェパードにしたのは、黒毛のシェパードより見た目の威圧感がないからかしら。

特に「ハッピー」なことは何もないけれど、何もないというより、むしろアンハッピーな通知をたった今いただいた。クライアントの編集担当さんが12月分の私のギャラの精算をし忘れたということで、今月は入金ゼロということが判明したのだった。トホホ。

そんな、あまりハッピーじゃない今日が私の誕生日。

ひとつ年を取ったので、何かひとつ新しいことを始めようと思い、かねてよりススメられていたFacebookに登録してみた。こちらはもはや「新しい」ツールではなくなり、むしろ私なんぞ「遅ればせながら」である。

が、しかし、登録するにもヨタヨタし、登録はしたものの、はて、何をどうすればいいのやらと、どうすることが有効利用なのか、いまだによく分かっていない。心もとない限りである。まあ、そのうち慣れていくでしょう。

午前中に兄嫁さんからプレゼントが届いた。

クリスマス・プレゼントに続いて、リサ&ガスパールのキャラクターグッズ。眼鏡ケースまであるなんて、驚きだった。レンズクリーナーまでリサ&ガスパールが描かれている。そんなに人気のキャラクターなのかしら。

自分では買わないのに、リサガスのキャラクターグッズが増えていくって、何だか不思議。

日本ホリスティック医学協会では年に4回会報を発行するのだけど、そのうち2月に発行される「マガジン」と呼ばれる1冊は、ひとつのテーマを掘り下げてボリュームアップした特別号だ。

今年のマガジンのテーマは「更年期のケア」。主に女性の更年期に注目したものだけど、男性にも更年期症状が表れることから、私が担当している関連図書紹介では男性更年期にまつわる書籍もピックアップした。

女性の更年期は一般に45歳から約10年間にわたる期間をさし、女性ホルモンのひとつであるエストロゲンの減少が引き金となって、肉体的にも精神的にも頭のてっぺんから足の爪先まで、ありとあらゆる症状が出る。現在では20代、30代の女性でも更年期同様の症状を訴える人も多いらしい。

書評を書くために十数冊の更年期関連の本を読んだら、事例として掲載されている患者さんたちの声に呼応して、私にもありとあらゆる症状が出そうな気になってきた。目はしょぼしょぼするし、肩は凝るし……。ううむ、よろしくない。

そんななか、しみじみ笑える本と出会った。漫画家・高橋陽子さんの『50歳前からのココカラ手帖』。これは高橋さんが50歳を目前にしてさまざまな不調を自覚し、心療内科や睡眠外来、女性の頭髪専門外来、婦人科のトータルヘルスのクリニックなどを次々に訪ね、その経験を描いたコミックエッセイだ。

「最近、何かがおかしい」と思った高橋さんが最初に訪ねたのが、心療内科だった。高橋さんは「数字を間違えずに連続して書けなくなったし、文字も正しく書けなくなった」と訴えた後、「間違えないように気をつけているのに、間違える自分に驚いているんです!」と叫ぶのだが、……分かる。しみじみと分かる。

「あれ? 何しにこの部屋に来たんだっけ?」ということが、私にも、ある。

いくつかのクリニックを訪ねたあと、外見にも気を配るべくエステサロンやスポーツジムにも通って、プロからアドバイスを受けたりもする。専門家から言われた言葉も味のある言葉を拾っていて、とても面白かった。オススメの1冊。

心に響くエッセイとして取り上げたのは、落合恵子さんの『メノポーズ革命』。「メノポーズ」という言葉をタイトルで用いた先駆的な1冊ではないかしら。

初版は1999年なのだけど、15年を経ても内容は色あせず「メノポーズは、時の贈り物である。誰もが年を重ねる。生きている限り、免除されるものはいない。とするなら、メノポーズも加齢も、可能な限り自然に楽しく、快適に迎えたい」という落合さんの思いが全編に溢れている。

更年期のさまざまなな症状と向き合いながら、お母さんの介護、看取りを終え、現在も反原発の立場に立って積極的に活動されているけれど、落合恵子さんは相変わらず若々しくハツラツとしていて、元気をくださっている。

落合さんのエッセイが出版された翌年、はらたいらさんがご自分の更年期症状を告白した『はらたいらのジタバタ男の更年期』を発行し、巷を驚かせた。この本によって、男性にも更年期特有の症状があることが周知されるようになったし、大学病院でも次々と男性更年期外来が開設されたそうだ。

はらさんは49歳くらいから不定愁訴になり、当時のことを「思い通りにならない身体と心。今までの価値観が全部ひっくり返されるほど、つらい日々だった」と書いている。

そして、最初の告白本から2年後に発行された『男も「更年期」がわかると楽になる』には、これまではらさんが触れてこなかったED(勃起障害)の問題や夫婦間のことなどが正直に綴られていた。男性の更年期症状や女性にはわからない苦悩、専門医へのインタビュー、奥さんの本音なども掲載されていて、興味深い内容だった。

男性も女性もホルモンの減少に左右されるんだなあ。私にも「今までの価値観が全部ひっくり返されるほど、つらい日々」がやってくるのかなあ。まあ、更年期じゃなくとも、人生にはそういうときがあるけどね。

昨年の今日、南岸低気圧の影響で関東地方は大雪となった。お昼前にボタ雪が降り始め、降り始めたと思ったら、あれよあれよという間にぐんぐん積ってゆき、幹線道路はあちこち大渋滞となったのだ。

2013年1月14日、ブナの遺骨を積んで、火葬場からやっとの思いで駐車場に辿り着いたものの場内でスタック、人の手を借りなければきちんと駐車できなかったのだった。

今日も冷え込みは厳しいけれど、部屋の窓からは、四角く切り取られた空に雪雲は見えない。

積雪の予報が出ると、煙突から立ちのぼる一筋の煙と、それをかき消すように降りしきる大粒のボタ雪を思い出す。大雪というと、ずっとあの光景を思い出すだろうか。それとももう数年もしたら、それも忘却の彼方に消えてゆくだろうか。

ブナの笑顔もやがて痛みを伴わない思い出となって、私の心の中にほっこりと映し出されるに違いないのだけれど……。

カヤは、室内で私の行く所、行く所にくっついてくる。仕事部屋で熟睡していたはずなのに、いつの間にか台所に立つ私の足元にいたりする。

ここへきて、急速に信頼関係が深まったなあと思う。どうして分かるの?と聞かれても、うまく語れないけれど、昨晩急に「何だか、ぐっと近づいた」と思ったのです。なので、思わず「何するのよ~!」とカヤがジタバタするくらい、ムギュッと抱きしめたりしたのだった。

もう、ほとんどむやみにクルクル回らなくなった。回るのは、クリと同じで、私がエサの用意をしている時。気持ちが高揚すると抑えきれず、思わずクルクル回ってしまうようだ。目は見えなくても、カヤはちゃんと自分のご飯の用意してもらっているのが分かるんだね。

お年玉代わりに買ってあげたピヨピヨ人形をカヤはえらく気に入り、ピヨ音の「ピ」を鳴らすだけで興奮して探し回る。おかげでピヨピヨ人形は無残な姿になってしまったのだった。

買ったばかりのピヨ人形 1日目にはすでに耳が千切れ、

2日目には中綿がはみ出し、3日目には中綿もほじくり出されてあちこち切れた

哀れ、ピヨピヨ人形……。かろうじて、おへその下に包み込まれている鳴り物は健在なので、ピヨピヨと音は鳴る。鳴らすと喜んでくわえ歩き、よだれでべちゃべちゃになった人形を私のベッドの中に持ち込もうとするのだ。

「やめてったら~」という私と、「持って入るのよぅ」というカヤで、就寝前はいつもベッドの上でバトルが繰り広げられるのであります。

昨年、カヤにピヨピヨ鳴るアヒルのおもちゃを買ってあげたところ、くわえて振り回したり、かじったり、ものすごく反応して、見ていてもとても楽しそうに独り遊びをしていた。

汚れては洗ってやっていたのだけど、私がピヨピヨ鳴らしてやるたびにひったくるようにくわえてかじり倒すため、とうとうアヒルのくちばしは裂け、ピヨピヨの音も鳴らなくなってしまったのだった。

そこで、お年玉代わりに新しいピヨピヨおもちゃを買ってあげた。すると、もう音の鳴らないアヒルのおもちゃには目もくれず(見えないから目のくれようもないけど)、新しいワンコのピヨピヨを鳴らすそばからひったくり、格闘していた。

なぜか犬は、あの「ピヨピヨ音」が好きなのよね。

トチたちの子犬時代は脚側歩行の練習をさせるときや注意を向けたいとき、何かできたときのご褒美の遊びとしても、よく活用したものだ。

カヤは失明してしまったけれど、おもちゃで遊ぶことを楽しめるようになって、本当によかった。

犬や猫がボールやおもちゃで遊んでいる姿は微笑ましい。子どもだってそうだ。

犬や猫が惨い状態に置かれているのも哀しいけれど、子どもたちが子どもらしくのびのびと遊ぶことができない状況に置かれているのも哀しい。内戦や民族紛争、災害によってたくさんの子どもたちが亡くなり、傷つき、飢えている。

それでも武器を作って儲けようとする大人たち。爆弾の代わりに食べ物やお菓子やおもちゃをバラ撒いてあげてほしいよ。ピヨピヨ鳴らしながら、そんなことも思ったのでした。

里親会の上杉さんが新年早々引き取って来た大きな腫瘍のあるコッカーの酷い状況を知って、駆け付けた卒業生の飼い主さんやボランティアさん、スタッフの人たちが、食欲もないこの子に栄養液を舐めさせたり、ヤギミルクを飲ませたりと一生懸命看護してくれたという。

4日、病院の開院を待ってすぐに診療に連れて行くと、当初はぶらさがっている腫瘍がリンパ節に癒着している可能性もあり、かなり厳しいという見立てだったようだ。

子を取るだけ取られて、腫瘍がこんなに大きくなるまで放っておかれ、用がなくなると殺処分に回されてしまう繁殖犬たち。これがペット大国日本の現実だ。

食べることもできなくなって、こんなに痩せ細り、見るも無残……。

手術は3時間余りかかったそうだが、何とか無事終了。写真を見る限り、ほかにも乳腺腫瘍があるみたいだけど、とりあえず外皮に出血していた大きな腫瘍が取り除くことができて、よかった。

今後は予後の管理も大変だろうけど、とにかくいのちが繋がったことは第一歩ですね。

写真付きで悲惨な状況が報告されると、私は何とかならないかとオロオロしてしまうばかりで、何の役にも立たないけれど、今年は自分なりにこうした現状に向き合って、自分ができるやり方で、できることを粛々とやっていきたいと思ったのでした。

「愛するとは、甘い言葉ではなく行いです。うわついた感情ではなく、痛みを伴う意志と努力です。」マザーテレサの言葉より

新年早々、里親会のブログにあまりにも悲惨な繁殖犬たちの状況が報告されていて、やるせないばかりだ。

何でも廃業したその畜犬業者には60頭くらいの繁殖犬がいたらしいのだが、皆もらわれて行き、残った年齢のいったコッカー5頭を引き取ることになったそうだ。その子たちの状態があまりに酷い。

他の子はもらわれたんだか、売り払ったんだかは定かではないけれど、こんな悲惨な状態な子たちには貰い手も付かなかったのだろう。結局畜犬業者は保護団体に押し付けて終わり。畜犬業者は「どうせ殺処分するつもりだったのだから、この犬たちが困るなら処分すればいい」くらいにしか思っていないのだろう。

以下、里親会の報告。

明日殺されるところだったコッカーの女の子達はみな悲惨です。

骨と皮のガリガリの体に、野球ボール位の腫瘍がぶる下がっています。

腫瘍は破裂して見るも無惨。溜め息しか出ません…。

こんなになるまで子どもを産ませ、廃業するから殺処分するって鬼だな。こんな腫瘍を抱えて、どんなに辛かったろう。

ほかにも悲惨な子がいた。

「顔が少し歪んでいます。2年位前に、脳梗塞を起こしたのかもしれないとの事。あとは問題ないとは言いますが…」、絶句。

って、「2年前に脳梗塞を起こしたかもしれない」じゃないわよ! いけしゃーしゃーと! それでも何の手当てもしてやらず「問題ない」と子どもを産ませてきたわけでしょ! お金を儲けるためなら、犬を命ある生き物だとも思わなくなってしまうのね。お金のために感覚が麻痺してしまう恐ろしさ……、言葉がない。

こんな飼い方をしても、廃業してしまえばお咎めもなし。このような状態で飼われている繁殖犬はまだまだいるに違いないのだけれど、こういった犬たちを助けるために奔走するのが民間のボランティア団体だなんて理不尽な話ですね。