《驥北の野》(平成29年7月17日撮影)

「かつての賢治年譜」ではさて『新校本年譜』を見てみると、昭和3年の8月10日の項には、

八月一〇日(金) 「文語詩篇」ノートに、「八月 疾ム」とあり。高橋武治あて手紙に八月一〇日から 丁度四〇日間熱と汗に苦しんだとあるので、この日からと推定する。病室は別棟二階建て階下西向きの部屋である。

という記載があり、一部主語がはっきりしていない点はあるがそれはさておき、賢治が「下根子桜」から撤退して実家に戻って病臥するようになった日はこの10日であると推定すると述べたかったのであろし、「定説」もそうなっている。一方、「かつての賢治年譜」ではおしなべて、

八月、心身の疲勞を癒す暇もなく、氣候不順に依る稲作の不良を心痛し、風雨の中を徹宵東奔西走し、遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅して父母のもとに病臥す。

となっていると言っていい。つまり、賢治が「下根子桜」から実家に戻ったのは病気になったためであり、それを引き起こしたのは「氣候不順に依る稲作の不良を心痛し、風雨の中を徹宵東奔西走し」たためであった、となっている。そこでこの両者を比べてみると、「かつての賢治年譜」のような記述内容は『新校本年譜』からはほぼ消え去っているし、注意深く比べてみれば、かつては断定していたものがいつの間にか推定に変わっていることにも気付く。ということは、「かつての賢治年譜」の記載内容には問題があったということを示唆していると考えられる。そこでこれを、

(1) 心身の疲勞を癒す暇もなかった。

(2) 気候不順に依る稲作の不良があった。

(3) 風雨の中を徹宵東奔西走した。

(4) 遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅した。

の四つに分けてそれぞれ検証してみたい。(2) 気候不順に依る稲作の不良があった。

(3) 風雨の中を徹宵東奔西走した。

(4) 遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅した。

それではまず〝(1)〟についてである。さて、この「心身の疲勞」とは一体何を意味するのか。それを癒す暇もなかったということだし、8月10日から賢治は実家に戻っているということであれば、その時よりもしばらく前に蓄積した「疲勞」と考えられる。まして、賢治自身が「六月中東京へ出て毎夜三四時間しか睡らず疲れたまゝで」と先に引用した昭和3年9月23日付書簡(243)に認めていたことに鑑みれば、この「疲れ」こそがこの「心身の疲勞」に当たるとほぼ言えるだろう。

一方で、伊藤七雄宛昭和3年〔7月はじめ〕書簡(240)の下書㈡の中には、

こちらへは二十四日に帰りましたが、畑も庭も草ぼうぼうでおまけに少し眼を患ったりいたしましてしばらくぼんやりして居りました。いまはやっと勢いもつきあちこちはねあるいて居ります。

<『新校本宮澤賢治全集第十五巻書簡・校異篇』(筑摩書房)>とあって、「少し眼を患ったりいたしましてしばらくぼんやりして居りました」と書いているから、帰花後も賢治は心身共に相当疲れが残っていたと思われる。

ところが、時期はこのように〔7月はじめ〕という推定ではあるものの、仮に昭和3年7月始めに賢治が「いまはやっと勢いもつきあちこちはねあるいて居ります」とその下書に書いてあったとおりであるとすれば、この時の上京の際の疲れは7月初め頃にはもうすっかり取れていたと推測できる。

ちなみに、いわゆる『阿部晁の家政日誌』によれば昭和3年6月~8月の花巻の天気については、下掲の「天気一覧表」《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》

のようになるので、伊藤七雄宛昭和3年〔7月はじめ〕書簡下書(240)には、

こちらも一昨日までは雨でした。昨日今日はじつに河谷いっぱいの和風、県会は南の方の透明な高気圧へ感謝状を出します。

<『新校本宮澤賢治全集第十五巻書簡・本文篇』(筑摩書房)>という一文もあるということなので、この書簡下書(240)が書かれた日は、「一昨日までは雨でした。昨日今日は…」に注意すれば、上掲表からその日は7月5日であるとほぼ判断できるので、先の「推測」を裏付けてくれる。そして、この頃から賢治は「やっと勢いもつきあちこちはねあるいて居」たということになろう。

したがって、少なくとも7月上旬には「東京行」の際にたまった「疲勞」は癒されていたとほぼ断定できるだろう。しかも、この他に「心身の疲勞を癒す暇もなかった」というような「疲勞」は考えられない。だからもちろん、賢治がこの書簡下書を書いたであろう7月上旬から約一ヶ月もの長時間が経った後の8月10日頃に家に戻った直接の理由に、この〝(1)〟がならないことはほぼ明白である。

次に〝(2)〟についてだが、上掲の「天気一覧表」を見た限りにおいてはそんなことはまずなさそうだと判断できる。それどころか、この時期としては願ったり叶ったりの水稲にはふさわしい天気が続いているということが判るからだ。

もちろん、これだけ雨が降らなければ干魃の心配はある。とはいっても、この時期であればもう田植時及びその直後の水不足とは違って水稲の被害はそれほど心配なかろう。それどころか逆に、この地方の言い伝えである「日照りに不作なし」を農民は唱えながら稔りの秋を楽しみにしていたと考えられる。実際、この昭和3年に岩手が干魃によって水稲が不作だったという記録も資料もないはずだ。

がしかし、水稲はそれでいいとしてもこのような気候であれば陸稲が心配だ。ちなみに、昭和3年10月3日付『岩手日報』によれば

県の第一回予想収穫高

稗貫郡 作付け反別 収穫予想高 前年比較

水 稲 6,326町 113,267石 2,130石

陸 稲 195町 1,117石 △1,169石

であった。なんと、陸稲の収穫予想高は前年比較1,169石減だから予想収穫高は前年収穫高の半分以下の激減であろうことがわかる。とはいえ、当時の稲作における稗貫地方の陸稲の作付け面積は、稗貫郡 作付け反別 収穫予想高 前年比較

水 稲 6,326町 113,267石 2,130石

陸 稲 195町 1,117石 △1,169石

195町歩÷(6,326+195)町歩=0.03=3%

だから、稗貫郡内の陸稲作付け割合は稲作全体のわずか3%にしか過ぎないこともわかる。しかも常識的に考えて、この195町歩の陸稲のために賢治一人だけが稗貫郡内全てを東奔西走したとは考えられない。

それからもう一つ、この時期賢治は稲熱病のことを心配していたと言う人もいるが、この病気は「日照不足」や特に「低温(稲熱病の菌糸の発育適温は25℃といわれている)多湿」の場合に蔓延するものであり、仮に稲熱病にかかった水稲があったにしても、昭和3年の稲作期間は雨の日が殆どなかった(この年は夏に40日を超えるような「ヒデリ」が続いたということは周知の事実)のだから少なくとも多湿とは言えないのでそれが蔓延したということは普通起こり得ない。

実際、「県南地方に予想されたという稲熱病の被害はそれほどではなかった」ということは昭和4年1月23日付『岩手日報』の記事<*1>から明らかになるところでもあるし、「昭和3年、花巻で稲熱病が蔓延した」という事実も見つからない。しかも、この年の岩手県の稲作は不作などではなく、稗貫のその作柄も平年作以上であったとほぼ断定できるということは『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(52p~)で既に明らかにしたところである。つまり、この年は夏に40日を超えるような「ヒデリ」が続いたという意味での「気候不順」は事実あったのだが、それは「ヒデリに不作なし」というタイプの「ヒデリ」だったから歓迎されこそすれ憂うべきものではなかった。しかも、このような天候だったので稲熱病が蔓延することもなかったので、

昭和3年の岩手県も稗貫郡も共に、米の作柄は実際悪くはなかったのだから、この年は「気候不順に依る稲作の不良があった」とは言えない。

ということになるだろう。では今度は〝(3) 風雨の中を徹宵東奔西走した〟についてだが、やはり先の《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》に従えば、帰花後~8月10日の間に「風」が吹いた日は7月26日の一日だけあったが、それは晴れた日にである。「風雨」の日は一日もないし、そもそも「雨」が降った日でさえも、賢治が帰花後やっと活動し出したと思われる7月5日以降は殆どないし、特に賢治が実家に戻る直前の7月28日~8月10日の間にはそのような日は全くない。これではいくら賢治が「東奔西走」しようとしても、それが雨の中でということはこの頃はまず不可能であったということがこれで明らかだ。

しかも、稲熱病の蔓延も、大干魃による水稲の不作も共に心配のない年であったのだから、賢治がそのようなことを心配して「徹宵東奔西走」する必要もまたなかった。したがって、〝(1)〟の場合と同様、実はこの〝(2)〟や〝(3)〟も賢治が8月10日頃に実家に戻る「主たる理由」にはなり得なかったと判断するのが妥当であろう。

となれば、その「主たる理由」は最後の〝(4) 遂に風邪、やがて肋膜炎に罹り、歸宅した〟ためだであったということになるのであろうか。このことに関しては菊池忠二氏が次のようなことを述べている。

私がもっとも伊藤さんに聞いてみたかったのは、ここでの農耕生活が病気のために挫折した時、宮澤賢治はどのようにして豊沢町の実家へ帰ったのか、という点だった。それを尋ねると、伊藤さんはふっと遠くを眺めるような目つきをしてから、次のように語ってくれたのである。

「今でも覚えているのは、私が裏の畑でかせいでいた時、作業服を着た賢治さんが『体の工合が悪いのでちょっと家で休んできますから』と言って、そろそろと静かに歩いて行ったことであんす。」

〈『私の賢治散歩 下巻』(菊池忠二著)37p 〉「今でも覚えているのは、私が裏の畑でかせいでいた時、作業服を着た賢治さんが『体の工合が悪いのでちょっと家で休んできますから』と言って、そろそろと静かに歩いて行ったことであんす。」

つまり伊藤忠一の証言によれば、少なくとも伊藤の目からはその時の賢治の病状はそれほど極端に悪化していたとは見えなかった、と言えそうだ。しかも、菊池氏はこの日のことについては宮澤清六自身からも直接訊いており、

初めは「どうだったか忘れてしまったなあ」と語っていた清六さんが、だんだんに「特にこちらから迎えに行ったという記憶はないですねえ」ということだった。そして「これは大事なことですね」と二回ほどつぶやかれたのであった。その口調から私は、伊藤忠一の語った事実が本当であったことを、あらためて確認することができたのである。

〈『私の賢治散歩 下巻』(菊池忠二著)46P 〉と述べている。したがって、賢治が実家に帰った時はそれほど重篤であったわけでもなかったということを弟の清六も証言しているということになる。となれば、〝(4)〟も賢治が8月10日頃に豊沢の実家に戻った件の「理由」になる蓋然性はかなり低いことになる。

さて、こうしてここまで「かつての年譜」を検証してみたのだが、〝(1)~(4)〟のいずれにもかなりあやかしな点がある。これではいずれもその「主たる理由」にはならない蓋然性がかなり高いから、賢治が「下根子桜」を撤退して実家に戻ったのにはもっと別の大きな理由があったと考えることはおのずから導かれる道理であろう。

すると、その理由の有力な候補としては、先に触れた書簡中の「演習が終るころはまた根子へ戻って云々」の「演習」にやはり脚光が当てられるだろう。

<*1:註> 昭和3年の県米実収高を調べてみたならば、それは昭和4年1月23日付『岩手日報』に載っていて、県全体では

「昭和3年岩手県米実収高」

水稲の反当収量は1.988石で前年比3.6%増収

陸稲の反当収量は0.984石 〃 13.7(?)%減収

全体の反当収量は1.970石 〃 3.3%増収

とあった。さらには水稲の反当収量は1.988石で前年比3.6%増収

陸稲の反当収量は0.984石 〃 13.7(?)%減収

全体の反当収量は1.970石 〃 3.3%増収

最近五ヶ年平均収穫高(平年作)に比するときは4.1%の増収

であったと報じている。そして、同記事の中には岩手県の天気の概況などについて、 …七月中旬に及び天候一時囘復し氣温漸次上昂して生育著しく促進し、分けつ數も相當多きを加へたり、然るに七月下旬に至り気温再び低下し出穂亦約一週間を遅延したり殊に二百十日以後の天候は稍降雨量多く縣南地方一般に稻熱病発生し被害甚大なるが如くに豫想せられたものの登熟期に入り、天候全く囘復して間もなく稻熱病も終息し結實(?)合に完全に行はれ豫想以上の収穫を見又陸稻は生育期に於いて縣下各地に旱害をこほむり、作況一般に不良にして作附段別の加に反し前述の如き著しき減収を見るに至つた、今郡市別に米實収成績を示せば左の如し

岩手県米実収穫高

前五ヶ年平均 一、〇五二、九四〇石

昭和二年 一、〇六一、五七八石

大正十五年 九四七、四七二石

ということも報じられていた。岩手県米実収穫高

前五ヶ年平均 一、〇五二、九四〇石

昭和二年 一、〇六一、五七八石

大正十五年 九四七、四七二石

したがって、「縣南地方一般に稻熱病発生し被害甚大なるが如くに豫想せられたものの登熟期に入り、天候全く囘復して間もなく稻熱病も終息し…豫想以上の収穫を見」とあることから、それが「豫想せられたものの」、実際昭和3年に、「縣南」に位置する花巻で稲熱病が蔓延したということはないということがはっきりした。

ところで残念なことに、『岩手日報』は「郡市別に米實収成績を示せば左の如し」と述べていながら、実はその記載がないから稗貫郡の詳細はわからなかった。とはいえ前述したように、昭和3年10月3日付『岩手日報』の新聞報道によれば、

昭和3年の稗貫郡の米の予想収穫高は前年比〝961石増〟………①

であったのだが、明けて昭和4年1月23日付『岩手日報』によれば何と、 県全体での実収高は〝34,836石増〟という大幅増収であった。

ということだから、稗貫郡以外がとてつもなく予想収穫高よりも増えたということは考えられない。まず間違いなく稗貫郡も予想より増えていたであろうから、百歩譲っても、少なくとも作柄は〝①〟を下回ることはなかったと判断できるから、 一九二八年の夏たしかに稗貫は旱魃ではあったが、米の作柄は平年作以上であった。

と断定しても構わないだろう。 続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『賢治関連七不思議』の目次”へ。

“『賢治関連七不思議』の目次”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

《鈴木 守著作新刊案内》

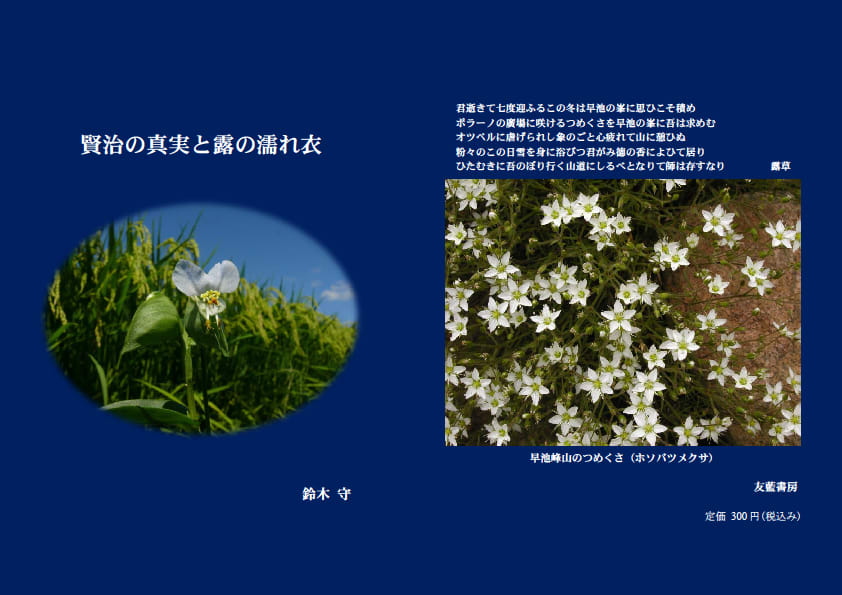

前に出版しました『「賢治研究」の更なる発展のために-』の残部が残り少なくなってきましたので、同書を少しスリム化した『賢治の真実と露の濡れ衣』をこの度出版しました。

本書の購入をご希望なさる方がおられましたならば、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければまず本書を郵送いたします。到着後、その代金として440円(小冊子代300円+送料140円)分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守

電話 0198-24-9813

本書は、拙ブログ『宮澤賢治の里より』あるいは『みちのくの山野草』に所収の、

『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』

のダイジェスト版でもあります。さらに詳しく知りたい方は拙ブログにてご覧下さい(『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』はブログ上の出版ゆえ、紙媒体のものはございません)。

《宮澤賢治関連の鈴木 守著作既刊案内》

◇『「羅須地人協会時代」再検証-「賢治研究」の更なる発展のために-』 (定価 500円、税込み)

◇『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 (定価 500円、税込み)

◇『宮澤賢治と高瀬露』 (定価 1000円、税込み)

◇『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』 (定価 1000円、税込み)

◇『羅須地人協会の終焉-その真実-』 (定価 240円、税込み)

以上につきましては『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

◇『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 (在庫なし)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます