《不羈奔放だった賢治》

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

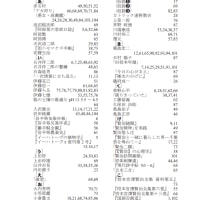

県の第一回予想収穫高

稗貫郡 作付け反別 収穫予想高 前年比較

水稲 6,326町 113,267石 2,130石

陸稲 195町 1,117石 △1,169石

合計 6,521町 114,384石 961石(0.8%)

だという。陸稲の収穫予想高は前年比較1,169石減であり、予想収穫高は前年の半分以下ということで激減している。がしかし、当時の稲作における稗貫郡の陸稲の作付け面積はほんの僅かにすぎない。具体的には、

195÷6,521=0.03=3%

だから、同郡内の陸稲作付け割合は稲作全体のわずか3%にしか過ぎないこともわかるし、トータルすればその米の予想収穫高は前年の昭和2年よりも961石(0.8%)の増だ。

しかも先に、

稗貫郡の昭和2年の水稲は天候にも恵まれ、周りの郡とは違っては稲熱病による被害もそれほどではなく、昭和2年の稲作は少なくとも平年作を上回っていた。

と判断した方がより事実に近かったと言えるだろうということがわかっている(43p参照)から、このことを踏まえれば、

昭和3年の稗貫郡の米の作柄は昭和2年よりももっと良く、少なくとも平年作以上であった。

とほぼ言えるだろう。

それからもう一つ、この年のこの時期に賢治は「イモチ病になった稲の対策に走りまわり」と云われているようだが、この病気は「低温多湿」の場合に蔓延するものであり、仮に稲熱病

にかかった水稲があったにしても、この年の夏の稗貫地方は雨の日が殆どなかったから「多湿」であったとは言えず、蔓延の条件が成立しないので昭和3年の稲熱病による不作ということは稗貫地方では普通は起こり得ないと推測できる。

したがって、昭和3年10月3日時点では

一九二八年の夏たしかに稗貫は旱魃ではあったが、米の作柄は平年作以上であった。……④

とほぼ言えそうだ。

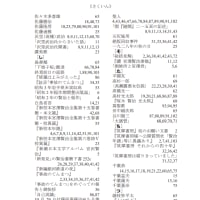

では実際にはどうであったのであろうか。そこで昭和3年の県米実収高を調べてみたならば、昭和4年1月23日付『岩手日報』に載っていて、県全体では

「昭和3年岩手県米実収高」

水稲の反当収量は1.988石で前年比3.6%増収

陸稲の反当収量は0.984石 〃 13.7(?)%減収

全体の反当収量は1.970石 〃 3.3%増収

とあった。さらには

最近五ヶ年平均収穫高(平年作)に比するときは4.1%の増収

であったと報じている。そして、同記事の中には岩手県の天気の概況などについて、

…七月中旬に及び天候一時囘復し氣温漸次上昂して生育著しく促進し、分けつ數も相當多きを加へたり、然るに七月下旬に至り気温再び低下し出穂亦約一週間を遅延したり殊に二百十日以後の天候は稍降雨量多く縣南地方一般に稻熱病発生し被害甚大なるが如くに豫想せられたものの登熟期に入り、天候全く囘復して間もなく稻熱病も終息し結實(?)合に完全に行はれ豫想以上の収穫を見又陸稻は生育期に於いて縣下各地に旱害をこほむり、作況一般に不良にして作附段別の加に反し前述の如き著しき減収を見るに至つた、今郡市別に米實収成績を示せば左の如し

岩手県米実収穫高

前五ヶ年平均 一、〇五二、九四〇石

昭和二年 一、〇六一、五七八石

大正十五年 九四七、四七二石

ということも報じられていた。

したがって、「縣南地方一般に稻熱病発生し被害甚大なるが如くに豫想せられたものの登熟期に入り、天候全く囘復して間もなく稻熱病も終息し…豫想以上の収穫を見」とあることから、それが「豫想せられたものの」、実際昭和3年に、「縣南」に位置する花巻で稲熱病が蔓延したということはないということがはっきりしたから、前頁の「推測」が裏付けられた。

ただし残念なことに、『岩手日報』は「郡市別に米實収成績を示せば左の如し」と述べていながら、実はその記載がないから稗貫郡の詳細はわからなかった。とはいえ前述したように、昭和3年10月3日付『岩手日報』の新聞報道によれば、

昭和3年の稗貫郡の米の予想収穫高は前年比〝961石増〟

であったのだが、明けて昭和4年1月23日付『岩手日報』によれば何と、

県全体での実収高は〝34,836石増〟という大幅増収であった。

ということだから、稗貫郡以外がとてつもなく予想収穫高よりも増えたということは考えられない。まず間違いなく稗貫郡も予想より増えたであろうし、百歩譲っても、少なくとも作柄は前頁〝④〟を下回ることはないと判断できる(〈注十三〉)から、

一九二八年の夏たしかに稗貫は旱魃ではあったが、米の作柄は平年作以上であった。

と今度は断定しても構わないだろう。

したがって、前述したような

天候不順による農作物の被害が賢治に自分の力の限界を感じさせた

とか、この時に賢治は

イモチ病になった稲の対策に走りまわり

というようなことは、昭和3年の場合どうも事実であったとは言い難いようだ。

なぜならば、前掲の《図1 花巻の稲作期間気温》《図2 花巻の稲作期間雨量》や《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》一覧表を基に昭和3年を概観すれば、田植の時期には3年間の中で最も雨量が多く、夏は「ヒデリ」だったし、その上8月~9月は雨量が最も少なかったのだから、少なくとも水稲の場合には「天候不順」どころか逆に、稲熱病蔓延の心配もなく、水稲にとってはとてもふさわしい年であったと言えるからである。だから、「イモチ病になった稲の対策のために走りまわ」ることは普通考えられない。

もちろん、この年は「ヒデリ」による陸稲や野菜の被害はあったのだろうが、当時稗貫地方の稲作に占める陸稲の割合は以前述べた(52p参照)ように3%程だし、稲作全体としては平年作以上であったと前頁で判断できたのだから悪いとは言えず良い方だ。しかも、『日本作物氣象の硏究』(大後美保著、朝倉書店、579p)によれば、岩手の陸稲の反当収量は昭和2年1.33石、同3年0.98石、同4年0.29石ということだから、昭和3年の陸稲が極端に悪いわけでもなかった。したがって、稗貫地方の農民たちが「農作物の被害」で自分の力の限界を感ずることはほぼあり得ず、おのずから、「天候不順による農作物の被害が賢治に自分の力の限界を感じさせた」ということも考えにくい。

したがって、

客観的には、賢治は昭和3年のお米の出来を心配して、「ヒデリノトキニ涙ヲ流シ」たりすることなどはなかった。

ということにどうやらなりそうだ。

〈注十三:本文53p〉県全体の概況としての、昭和3年の「七月下旬に至り気温再び低下し出穂亦約一週間を遅延したり殊に二百十日以後の天候は稍降雨量多く」は稲作にとってはたしかに好ましくないものだが、翻って花巻はどうだったかというと、前掲の《表 昭和2年と3年花巻の7月の天気と降水量》《図1 花巻の稲作期間気温》《図2 花巻の稲作期間雨量》や《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》一覧から判断できるように、「七月下旬に至り気温再び低下し」とは言えそうにないし、「二百十日以後の天候は稍降雨量多く」についてもやはりそうとは言えそうにもない。

昭和三年の賢治の稲作指導

さて、客観的には昭和3年の「ヒデリノトキニ涙ヲ流シ」たりすることは賢治に必要がなかったと言えそうだということがこれでわかったのだが、稲作指導者という立場からは賢治が昭和3年の「ヒデリ」を心配して「涙ヲ流シ」たということはもちろんあり得るので、次はそのことを考察してみたい。

この昭和3年の「ヒデリノトキ」には、賢治は、2年前の大正15年の赤石村等を始めとする紫波郡内等の「ヒデリ」による大旱魃被害があったので、田植時の「ヒデリ」を今度はとても心配していたと推測できる。それは15年の大干魃の際に賢治は何一つ救援活動をしていなかったからその悔いがあったであろうことと、その大干魃害被害の最大の原因は田植時に用水を確保できず、全く雨も降らなかったからである。

ところが昭和3年の田植時に賢治は何をしていたのかというと、この推測に反して周知のように、

六月七日(木) 水産物調査、浮世絵展鑑賞、伊豆大島行きの目的をもって花巻駅発。仙台にて「東北産業博覧会」見学。東北大学見学、古本屋で浮世絵を漁る。書簡(235)。

六月八日(金) 早朝水戸着。偕楽園見学。夕方東京着、上州屋に宿泊。書簡(236)。

六月一〇日(日) <高架線>

六月一二日(火) 書簡(237)。この日大島へ出発、 伊藤七雄宅訪問?

六月一三日(水) <三原三部>

六月一四日(木) <三原三部> 東京へ戻る。

六月一五日(金) <浮世絵展覧会印象> メモ「図書館、浮展、新演」。

六月一六日(土) 書簡(238)。メモ「図書館、浮展、築地」「図、浮、P」。

六月一七日(日) メモ「図書館」「築」。

六月一八日(月) メモ「図書館」「新、」。

六月一九日(火) <神田の夜> メモ「農商ム省」「新、」

六月二〇日(水) メモ「農商ム省」「市、」

六月二一日(木) メモ「図書館、浮展」「図、浮、本、明」。

六月二四日(日) 帰花。

<『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)年譜篇』(筑摩書房)>

ということである。

よってこの年譜に従うと、この時期に「ヒデリ」に関して、

大正15年の時とは違って今年はちゃんと田植はできるのだろうか。

とか、

田植はしたものの雨が今年は降ってくれるだろうか、はたまた、用水は確保できるだろうか。

などということを賢治が真剣に心配していた、とはどうも言い切れない。なにしろ、農繁期のその時期に賢治は故郷にはしばらくいなかったからである。

それでは賢治がしばしの滞京を終えて帰花した直後はどうであったであろうか。同じく『新校本年譜』によれば、

六月二四日(日) 帰花。

六月下旬〔推定〕〈〔澱った光の澱の底〕〉

七月三日(火) 菊池信一あて(書簡239)に、「約三週間ほど先進地の技術者たちといっしょに働いて来ました。」とあり、また「約束の村をまはる方は却って七月下旬乃至八月中旬すっかり稲の形が定まってからのことにして」という。…(筆者略)…村をまはる方は七月下旬その通り行われる。

七月初め 伊藤七雄にあてた礼状の下書四通(書簡240と下書㈡~㈣)

七月五日(木) あて先不明の書簡下書(書簡241)

七月一八日(水) 農学校へ斑点の出た稲を持参し、ゴマハガレ病でないか調べるよう、堀籠へ依頼。イモチ病とわかる。

七月二〇日(金) <停留所にてスヰトンを喫す>

七月二四日(火) <穂孕期>

七月 平来作の記述によると、「又或る七月の大暑当時非常に稲熱病が発生した為、先生を招き色々と駆除予防法などを教へられた事がある。…(筆者略)…」とあるが、これは七月一八日の項に述べたことやこの七、八月旱魃四〇日以上に及んだことと併せ、この年のことと推定する。

とある。

そこで私は、2週間以上も農繁期の故郷を留守にしていた賢治はその長期の不在を悔い、帰花すると直ぐに

〔澱った光の澱の底〕

澱った光の澱の底

夜ひるのあの騒音のなかから

わたくしはいますきとほってうすらつめたく

シトリンの天と浅黄の山と

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

”羅須地人協会時代”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。*****************************なお、以下は本日投稿分のテキスト形式版である。****************************

県の第一回予想収穫高

稗貫郡 作付け反別 収穫予想高 前年比較

水稲 6,326町 113,267石 2,130石

陸稲 195町 1,117石 △1,169石

合計 6,521町 114,384石 961石(0.8%)

だという。陸稲の収穫予想高は前年比較1,169石減であり、予想収穫高は前年の半分以下ということで激減している。がしかし、当時の稲作における稗貫郡の陸稲の作付け面積はほんの僅かにすぎない。具体的には、

195÷6,521=0.03=3%

だから、同郡内の陸稲作付け割合は稲作全体のわずか3%にしか過ぎないこともわかるし、トータルすればその米の予想収穫高は前年の昭和2年よりも961石(0.8%)の増だ。

しかも先に、

稗貫郡の昭和2年の水稲は天候にも恵まれ、周りの郡とは違っては稲熱病による被害もそれほどではなく、昭和2年の稲作は少なくとも平年作を上回っていた。

と判断した方がより事実に近かったと言えるだろうということがわかっている(43p参照)から、このことを踏まえれば、

昭和3年の稗貫郡の米の作柄は昭和2年よりももっと良く、少なくとも平年作以上であった。

とほぼ言えるだろう。

それからもう一つ、この年のこの時期に賢治は「イモチ病になった稲の対策に走りまわり」と云われているようだが、この病気は「低温多湿」の場合に蔓延するものであり、仮に稲熱病

にかかった水稲があったにしても、この年の夏の稗貫地方は雨の日が殆どなかったから「多湿」であったとは言えず、蔓延の条件が成立しないので昭和3年の稲熱病による不作ということは稗貫地方では普通は起こり得ないと推測できる。

したがって、昭和3年10月3日時点では

一九二八年の夏たしかに稗貫は旱魃ではあったが、米の作柄は平年作以上であった。……④

とほぼ言えそうだ。

では実際にはどうであったのであろうか。そこで昭和3年の県米実収高を調べてみたならば、昭和4年1月23日付『岩手日報』に載っていて、県全体では

「昭和3年岩手県米実収高」

水稲の反当収量は1.988石で前年比3.6%増収

陸稲の反当収量は0.984石 〃 13.7(?)%減収

全体の反当収量は1.970石 〃 3.3%増収

とあった。さらには

最近五ヶ年平均収穫高(平年作)に比するときは4.1%の増収

であったと報じている。そして、同記事の中には岩手県の天気の概況などについて、

…七月中旬に及び天候一時囘復し氣温漸次上昂して生育著しく促進し、分けつ數も相當多きを加へたり、然るに七月下旬に至り気温再び低下し出穂亦約一週間を遅延したり殊に二百十日以後の天候は稍降雨量多く縣南地方一般に稻熱病発生し被害甚大なるが如くに豫想せられたものの登熟期に入り、天候全く囘復して間もなく稻熱病も終息し結實(?)合に完全に行はれ豫想以上の収穫を見又陸稻は生育期に於いて縣下各地に旱害をこほむり、作況一般に不良にして作附段別の加に反し前述の如き著しき減収を見るに至つた、今郡市別に米實収成績を示せば左の如し

岩手県米実収穫高

前五ヶ年平均 一、〇五二、九四〇石

昭和二年 一、〇六一、五七八石

大正十五年 九四七、四七二石

ということも報じられていた。

したがって、「縣南地方一般に稻熱病発生し被害甚大なるが如くに豫想せられたものの登熟期に入り、天候全く囘復して間もなく稻熱病も終息し…豫想以上の収穫を見」とあることから、それが「豫想せられたものの」、実際昭和3年に、「縣南」に位置する花巻で稲熱病が蔓延したということはないということがはっきりしたから、前頁の「推測」が裏付けられた。

ただし残念なことに、『岩手日報』は「郡市別に米實収成績を示せば左の如し」と述べていながら、実はその記載がないから稗貫郡の詳細はわからなかった。とはいえ前述したように、昭和3年10月3日付『岩手日報』の新聞報道によれば、

昭和3年の稗貫郡の米の予想収穫高は前年比〝961石増〟

であったのだが、明けて昭和4年1月23日付『岩手日報』によれば何と、

県全体での実収高は〝34,836石増〟という大幅増収であった。

ということだから、稗貫郡以外がとてつもなく予想収穫高よりも増えたということは考えられない。まず間違いなく稗貫郡も予想より増えたであろうし、百歩譲っても、少なくとも作柄は前頁〝④〟を下回ることはないと判断できる(〈注十三〉)から、

一九二八年の夏たしかに稗貫は旱魃ではあったが、米の作柄は平年作以上であった。

と今度は断定しても構わないだろう。

したがって、前述したような

天候不順による農作物の被害が賢治に自分の力の限界を感じさせた

とか、この時に賢治は

イモチ病になった稲の対策に走りまわり

というようなことは、昭和3年の場合どうも事実であったとは言い難いようだ。

なぜならば、前掲の《図1 花巻の稲作期間気温》《図2 花巻の稲作期間雨量》や《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》一覧表を基に昭和3年を概観すれば、田植の時期には3年間の中で最も雨量が多く、夏は「ヒデリ」だったし、その上8月~9月は雨量が最も少なかったのだから、少なくとも水稲の場合には「天候不順」どころか逆に、稲熱病蔓延の心配もなく、水稲にとってはとてもふさわしい年であったと言えるからである。だから、「イモチ病になった稲の対策のために走りまわ」ることは普通考えられない。

もちろん、この年は「ヒデリ」による陸稲や野菜の被害はあったのだろうが、当時稗貫地方の稲作に占める陸稲の割合は以前述べた(52p参照)ように3%程だし、稲作全体としては平年作以上であったと前頁で判断できたのだから悪いとは言えず良い方だ。しかも、『日本作物氣象の硏究』(大後美保著、朝倉書店、579p)によれば、岩手の陸稲の反当収量は昭和2年1.33石、同3年0.98石、同4年0.29石ということだから、昭和3年の陸稲が極端に悪いわけでもなかった。したがって、稗貫地方の農民たちが「農作物の被害」で自分の力の限界を感ずることはほぼあり得ず、おのずから、「天候不順による農作物の被害が賢治に自分の力の限界を感じさせた」ということも考えにくい。

したがって、

客観的には、賢治は昭和3年のお米の出来を心配して、「ヒデリノトキニ涙ヲ流シ」たりすることなどはなかった。

ということにどうやらなりそうだ。

〈注十三:本文53p〉県全体の概況としての、昭和3年の「七月下旬に至り気温再び低下し出穂亦約一週間を遅延したり殊に二百十日以後の天候は稍降雨量多く」は稲作にとってはたしかに好ましくないものだが、翻って花巻はどうだったかというと、前掲の《表 昭和2年と3年花巻の7月の天気と降水量》《図1 花巻の稲作期間気温》《図2 花巻の稲作期間雨量》や《表 昭和3年6月~8月の花巻の天気》一覧から判断できるように、「七月下旬に至り気温再び低下し」とは言えそうにないし、「二百十日以後の天候は稍降雨量多く」についてもやはりそうとは言えそうにもない。

昭和三年の賢治の稲作指導

さて、客観的には昭和3年の「ヒデリノトキニ涙ヲ流シ」たりすることは賢治に必要がなかったと言えそうだということがこれでわかったのだが、稲作指導者という立場からは賢治が昭和3年の「ヒデリ」を心配して「涙ヲ流シ」たということはもちろんあり得るので、次はそのことを考察してみたい。

この昭和3年の「ヒデリノトキ」には、賢治は、2年前の大正15年の赤石村等を始めとする紫波郡内等の「ヒデリ」による大旱魃被害があったので、田植時の「ヒデリ」を今度はとても心配していたと推測できる。それは15年の大干魃の際に賢治は何一つ救援活動をしていなかったからその悔いがあったであろうことと、その大干魃害被害の最大の原因は田植時に用水を確保できず、全く雨も降らなかったからである。

ところが昭和3年の田植時に賢治は何をしていたのかというと、この推測に反して周知のように、

六月七日(木) 水産物調査、浮世絵展鑑賞、伊豆大島行きの目的をもって花巻駅発。仙台にて「東北産業博覧会」見学。東北大学見学、古本屋で浮世絵を漁る。書簡(235)。

六月八日(金) 早朝水戸着。偕楽園見学。夕方東京着、上州屋に宿泊。書簡(236)。

六月一〇日(日) <高架線>

六月一二日(火) 書簡(237)。この日大島へ出発、 伊藤七雄宅訪問?

六月一三日(水) <三原三部>

六月一四日(木) <三原三部> 東京へ戻る。

六月一五日(金) <浮世絵展覧会印象> メモ「図書館、浮展、新演」。

六月一六日(土) 書簡(238)。メモ「図書館、浮展、築地」「図、浮、P」。

六月一七日(日) メモ「図書館」「築」。

六月一八日(月) メモ「図書館」「新、」。

六月一九日(火) <神田の夜> メモ「農商ム省」「新、」

六月二〇日(水) メモ「農商ム省」「市、」

六月二一日(木) メモ「図書館、浮展」「図、浮、本、明」。

六月二四日(日) 帰花。

<『新校本宮澤賢治全集第十六巻(下)年譜篇』(筑摩書房)>

ということである。

よってこの年譜に従うと、この時期に「ヒデリ」に関して、

大正15年の時とは違って今年はちゃんと田植はできるのだろうか。

とか、

田植はしたものの雨が今年は降ってくれるだろうか、はたまた、用水は確保できるだろうか。

などということを賢治が真剣に心配していた、とはどうも言い切れない。なにしろ、農繁期のその時期に賢治は故郷にはしばらくいなかったからである。

それでは賢治がしばしの滞京を終えて帰花した直後はどうであったであろうか。同じく『新校本年譜』によれば、

六月二四日(日) 帰花。

六月下旬〔推定〕〈〔澱った光の澱の底〕〉

七月三日(火) 菊池信一あて(書簡239)に、「約三週間ほど先進地の技術者たちといっしょに働いて来ました。」とあり、また「約束の村をまはる方は却って七月下旬乃至八月中旬すっかり稲の形が定まってからのことにして」という。…(筆者略)…村をまはる方は七月下旬その通り行われる。

七月初め 伊藤七雄にあてた礼状の下書四通(書簡240と下書㈡~㈣)

七月五日(木) あて先不明の書簡下書(書簡241)

七月一八日(水) 農学校へ斑点の出た稲を持参し、ゴマハガレ病でないか調べるよう、堀籠へ依頼。イモチ病とわかる。

七月二〇日(金) <停留所にてスヰトンを喫す>

七月二四日(火) <穂孕期>

七月 平来作の記述によると、「又或る七月の大暑当時非常に稲熱病が発生した為、先生を招き色々と駆除予防法などを教へられた事がある。…(筆者略)…」とあるが、これは七月一八日の項に述べたことやこの七、八月旱魃四〇日以上に及んだことと併せ、この年のことと推定する。

とある。

そこで私は、2週間以上も農繁期の故郷を留守にしていた賢治はその長期の不在を悔い、帰花すると直ぐに

〔澱った光の澱の底〕

澱った光の澱の底

夜ひるのあの騒音のなかから

わたくしはいますきとほってうすらつめたく

シトリンの天と浅黄の山と

****************************************************************************************************

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

“『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』の目次”へ。

”羅須地人協会時代”のトップに戻る。

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます