越後杉を使ったサッシを展示しました。

杉のサッシは「木のぬくもり」を感じます。

見た目も暖かい・・

外側に既存のサッシ、内側に新たに木製サッシを取り付け、

エネルギー効率を上げようというものです。

脇にある「内付け樹脂サッシ」が通常使われますが、

「木がいい」

と言う人にとっては、こちらがおすすめ。

ただし、下のプラマードUは「エコポイント」が付きますが、

木製サッシにエコポイントは付きません。

(断熱性能は、木製のほうが良いと思いますが・・)

5月2日に三条で「田中優さん」の講演会があり、講演会の内容に出てくる「木製サッシ」を試作して、この会場に展示しました。

田中優さんの講演

南洋材の伐採によって、東南アジアの熱帯雨林が破壊されてしまいました。

輸入先の日本では、この材料を合板にして使い捨てています。

日本には利用可能な森林資源があっても、使えないでいる現状があります・・

大好評だった五泉市(村松)マルユーさんのブース

越後杉で作った家具や小物を展示・販売を行いました。

新潟県で「天然乾燥」にこだわる材木屋さんがあると、田中優さんも評価していました。

そんな中で、木製サッシを展示しました。

越後杉仕様とすることで、地産地消に役立ちます。森林整備が進むとともに、断熱効果を上げて省エネにもつながります。

田中優さんも

「学校等の断熱をこういった木製サッシを使えばいい」

と言っています。

地の物を消費し、省エネに役立てば一石二鳥・・

越後杉サッシの特徴としては、

1.越後杉で出来ている(ぬくもりがある)

2.樹脂サッシを手本として、気密性を高める工夫をしている。

3.内付け二重サッシなので新築にもリフォームにも使える。

というところでしょうか・・

価格も、田中優さん曰く・・

「新潟の方が安い」

と言っていました。木製サッシってそんなに高いのだろうか?

価格設定としても、ガラス面が大きくなっても、それほど変わらないと思います。

(材料が長くなったり、ガラスが大きくなるだけで手間はあまり変化しない)

既存サッシの内側に取り付ける形状となっています。

クレセントはYKKの樹脂サッシの物を流用。

これを締めることで、建具についているパッキンが効き、

気密を高めることができます。

枠の溝にもパッキンを取り付けています。

このあたりは、樹脂サッシを参考にしています。

枠の敷居レール部分。

蒲鉾レールを使っているので、味があります。

大工は「木製のレールを作る」

と言っていましたが、時間が無かったので却下。

本格派でこだわるお客さんにはオプションで硬木のレールとか・・

樹脂製サッシの部材を使ってもいいし・・

鴨居溝と建具の収まり部分。

建具のほうにパッキンを取り付けているのですが、

溝の間はどうしても隙間ができます。

樹脂サッシのゴム製のモヘアを取り付けて、この隙間を埋めています。

敷居と建具の溝の間の収まり。

ここが空いていると、風が漏れてきます。

この部分にもゴム製のパッキンを取り付けています。

建具とサッシの違いは、

建具:木製枠の中にガラスを入れている

建具の見た目を重視

サッシ:ガラスに枠をはめている

気密重視

建具は、建具屋さんの腕の魅せ場なので、材料にもこだわります。木目(柾目)が細かいほど見た目も良く、高価であるとともに、狂いも少ないものです。

木目が粗く、節があり、色がにぎやか(紅+白+黒)で狂いが多い「越後杉」はまず、相手にされない材料です。

その越後杉を如何に使うか・・

気密重視のサッシとしてならば、どうかというのが今回の「越後杉サッシ」のテーマでもあります。

建具で確保できない気密性を上げることで、熱損失を抑えて省エネに役立てるのが目的です。

工場に在庫してあった二重サッシを見本にしました。

サッシをバラします。

ガラスとパッキンの拡大

サッシの構造が理解できます。

ガラスにパッキンを取り付け、その廻りに木枠を組むという構造です。

まさに「気密重視」

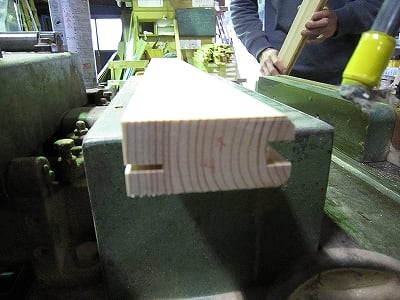

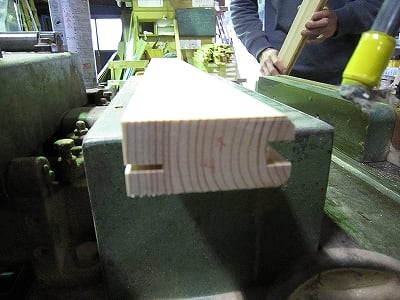

越後杉を加工

ガラスとパッキンの入る部分の断面

木表と木裏を考えながら、木が反る方向を見定めて加工しています。

木は、木表側に反るので、反って押す方向をガラス面にすることで、変形を抑えます。

建具の枠部分

上小節程度の材料(中級)にて構成することにしました。

戸車が入る部分はノミでくりぬきます。

こういった部分は、建具屋さんのほうが慣れていると思います。

(道具とかもあるのでしょう)

組み立てながら、パッキンの入れる場所を吟味する

何気ない木製サッシなのですが、色々な工夫が至るところになされています。

まだ、パッキンの入れ方等で改良を加える必要がありますが、

田中優さんにも

「これで、いいのでは」

とも言われたので、製品として出すのも可能でしょう。

一度、雛形を作って、建具屋さんに

「こういうものを作ってくれ」

と依頼すればいいわけです。製品開発そのものに難色を示す建具屋さんの負担を軽減できます。

実際、こういった細かい作業は建具屋さんのほうが慣れていますから・・

パッキン等の入れ方は、このブログに詳しくは掲載していません。

実際には、木製部分にパッキンが取り付いていて気密性を上げています。

山の木の話へ・・

連日、最高気温34℃を超す真夏日が続いています。

連日、最高気温34℃を超す真夏日が続いています。

先週の梅雨の中休みは晴れの日が多く、気温も上昇し、真夏日が続きましたが、今週は雨で、気温も低い(25℃以下)日が続いています。比較的過ごし易いのですが、あまり気温が低いのも考えようで、稲穂がまだ伸びていないのを見ると冷夏による不作が懸念されます。

先週の梅雨の中休みは晴れの日が多く、気温も上昇し、真夏日が続きましたが、今週は雨で、気温も低い(25℃以下)日が続いています。比較的過ごし易いのですが、あまり気温が低いのも考えようで、稲穂がまだ伸びていないのを見ると冷夏による不作が懸念されます。