広島大学の教員になってよかったことの一つに、史料救出事業に積極的にかかわり、各部署にいる専門家を巻き込んで取り組むことができるようになったことがあります。史料はひっそりと処分されることが多いので、救出の機会はめったにないのですが、「廃棄前に残すべき資料がないか見てくれ」と声がかかることがまれにあります。京都などのように教育関係の歴史的資料専門の博物館がある地域はそこにつなげばいいのですが、地方では教育関係の資料に関する専門性をもつ機関があるところは多くないので、私のような教育史研究者の役割がとても大きいと考えています。一点もののそこにしかない資料が廃棄されることはもちろん避けたいところですが、そのほかにも、所蔵のある資料でも資料群にとって大事な資料だったり、まとまって所蔵されることで研究調査上利便性を高める資料だったりと、救出すべき場合はたくさんあります。

一番(研究者やアーカイブの立場から)理想的なのは、判断を任されたすべての資料をそのままの形で救出・保存することなのですが、保存場所の確保の可能性だったり、所有権をもつ側の都合だったりと、様々な理由ですべてを救出することはなかなかできません。「すべてを残した方がよい」と所有者に伝え、「ではどこに保存するのか」と返される。博物館や公文書館、教育委員会などの公的機関につないでも、すべてを保存することはできないと判断されることも多々あります(または、保存する場所が確保できないと受付すら断られることもあり)。それぞれいろいろな事情があって仕方ないことも多いのですが、かかわったからには少しでも救出することを考えます。救出できる量は限られているので、選別する必要のある場合がほとんどでしょう。選別の猶予期間もあまりないことが多いので、すばやい調査と判断が必要になります。そうなると、知識不足でその価値を判断できないことや見落としを誘発します。救出・保存の判断を任された側は緊張感のなかで判断し、救出作業を進めていくことになります。少しでも救出できる貴重な資料を増やすために、私たちは資料そのものの理解と救出・保存技能の研鑽に務める必要があります。

さて、このたびの2024年12月から2025年2月にかけて、広島大学(最初は広島高師)と鳴門教育大学で活躍された国語科教育学の大家、故野地潤家氏の旧蔵資料の救出にかかわることができました。広大にとってとても大切な先輩の旧蔵資料でしたので、気合を入れてかかわってきました。例によって限られた期間のなかでしたので十分やれたとはいえないのですが、精いっぱい関わらせてもらいました。

野地先生の関係資料は、すでに鳴門教育大学と広島大学国語文化教育学講座の2つ文庫があって、かなりの点数の資料が整理されて残っています。それでもなお、ご自宅にたくさんの資料が残っておりました。広島市に残されていた野地先生のご自宅には大きな4つの資料室とご自身の書斎があり、そこにたくさんの資料が収められていました。2008年から12年まで広島大学国語文化教育学講座が取り組んだ資料保存の事業について、詳細な報告が残されています(こちら)。このあとも関係者の間で資料の分配が続けられ、私がかかわったのは2024年12月が最初でした。ご自宅を解体するために、最後に、日本教育史研究者の立場から何か貴重な資料がないか確認してくれ(あれば譲渡する)、という依頼でした。2025年3月には解体完了するということでしたので、何度もご自宅に通って急ピッチで作業を進めました。

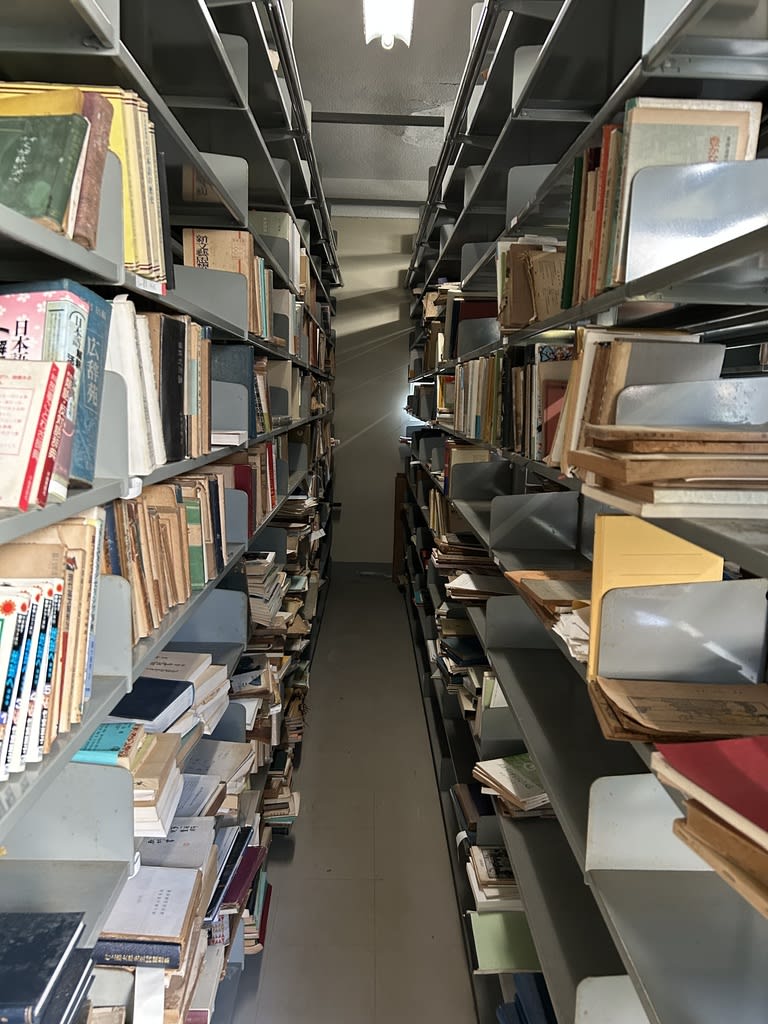

そのため私がかかわったのは救出作業の末期でしたが、それでもたくさんの資料が残されていました(下の写真は作業開始時の野地先生の資料室の一つの一角です。実際にはこの何倍もありました)。野地先生は国語科教育史研究者でしたので、日本教育史の視点からも重要な資料をたくさんお持ちでした。私の目から見ても、ご自宅解体にともなって瓦礫とともに失われるわけにはいかない資料がたくさんありました。主に私の車に乗せて救出を続けましたが、途中から広島大学文書館の職員や教育学部教育学コースの教員・院生の協力も得られ、たくさんの資料を救出できました。

問題はそのあとの作業です。野地先生の旧蔵資料のうち広大文書館が持ち帰ってくれた資料は一任していますが、受け取り先が他になく白石が救出したものは私が何とかしなければなりません。今のところ、とりあえず故野地潤家氏旧蔵資料(または歴史資料として野地潤家旧蔵資料)と仮に名付けて、私が管理を任されている広島大学日本東洋教育史研究室の資料室(教育学部A棟教育学第二資料室)に一時保管しております。

私が救出した資料群だけでも段ボール箱およそ40箱程度もあり、一人でどうにかできる量ではありません。来年度以降に予算が組めないか算段し、保存作業と目録作成に取り組んでいくつもりです。私が救出した主な資料は、明治から戦後までの教育雑誌や学校関係の資料です。多くは一度公開・公刊された資料を中心としますが、中には一次資料にあたるような貴重なものもあります。研究に利用できるようになれば、国語科教育史研究に限らず、近代日本教育史研究を一層進展させ、かつ進めやすくなるでしょう。

利用のために念書が必要そうな資料も一部あるので、公開までには時間がかかりそうですが、私がすべてを抱えておくべきではないので、記録に残しておくこととしました。今後、進捗状況は学会その他の方法で報告していこうと思います。

貴重な資料群を残してくださった故野地潤家先生と、その救出・保存の機会をくださった関係者の方々、実際に救出作業を手伝ってくださった方々に感謝申し上げます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます