ブログページの目立つところに先日からずっと出ておりますように、gooブログのサービス終了が決まってしまいました。

この知らせは正直衝撃でした。どうするか悩みましたが、21年続けてきたブログですので愛着もあり、実際ブログがなくなると私のインターネット上での表現媒体がなくなることが思いのほか寂しいので、結局、はてなブログに引っ越すことにしました。

以後は次のリンク先で適宜更新してまいります。

ブログもこの際やめようか、しかしデータが全部消えてなくなるのはもったいないと思ってホームページを作りかけましたが、少し作業を進めるうちに、21年間にため込んだ内容を短時間でまとめていく作業を完遂することは今の私には出来ないことを悟りました。gooブログも勧めてくるので引っ越すことにしました。

できるときにしか更新できませんが、はてなブログでもよろしくお願いします。

学術雑誌掲載の論文に関する研究業績情報。増え次第、ここに順次追加しています。卒論と修論は普通挙げませんが、参考までに。 PDF公開されている論文には、ウェブリンクをつけておきました。 レフェリー付き論文には、文末に「★」を付けています。

1.白石崇人「沢柳政太郎の教師論 ―教師の専門職性」卒業論文、広島大学教育学部、2002年。

2.白石崇人「大日本教育会における研究活動の展開」修士論文、広島大学大学院教育学研究科、2004年。

3.白石崇人「東京教育学会の研究」中国四国教育学会編『教育学研究紀要』第48巻第1部、2003年、50~55頁。

4.白石崇人「東京教育会の活動実態 ―東京府学務課・府師範学校との関係」全国地方教育史学会『地方教育史研究』25号、2004年、47~68頁。★

5.白石崇人「明治二十年前後における大日本教育会の討議会に関する研究」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第三部第53号、2004年、103~111頁。

6.白石崇人「明治三十年代前半の帝国教育会における研究活動の展開 ―学制調査部と国字改良部に注目して」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第50巻、2005年3月、42~47頁。

7.白石崇人「大日本教育会および帝国教育会における研究活動の主題 ―学校教育・初等教育・普通教育研究の重視」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第51巻、2006年3月、66~71頁。

8.白石崇人「大日本教育会および帝国教育会における広島県会員の特徴 ―明治16年の結成から大正4年の辻会長期まで」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第三部第54号、2005年、87~95頁。

9.白石崇人「明治21年の大日本教育会における「研究」の事業化過程」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第三部第55号、2006年、83~92頁。

10.白石崇人「明治32年・帝国教育会学制調査部の「国民学校」案 ―明治30年代における初等教育重視の学制改革案の原型」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第53巻、2008年3月、46~51頁。

11.白石崇人「1880年代における西村貞の理学観の社会的役割 ―大日本学術奨励会構想と大日本教育会改革に注目して」日本科学史学会編『科学史研究』第47巻No.246、岩波書店、2008年6月、65~73頁。★

12.白石崇人「明治20年代後半における大日本教育会研究組合の成立」日本教育学会編『教育学研究』第75巻第3号、2008年9月、1~12頁。★

13.白石崇人「日清・日露戦間期における帝国教育会の公徳養成問題 ―社会的道徳教育のための教材と教員資質」『広島大学大学院教育学研究科紀要』第三部第57号、2008年12月、11~20頁。

14.白石崇人「明治10年代後半の大日本教育会における教師像 ―不況期において小学校教員に求められた意識と態度」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第54巻、2009年3月、270~275頁。

15.白石崇人「小学校歴史教科書における寺子屋記述」『鳥取短期大学研究紀要』第60号、2009年12月、9~20頁。

16.白石崇人「明治後期の教育者論―教員改良のためのErzieher概念の受容と展開」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第55巻、2010年3月、314~319頁。

17.白石崇人「明治後期の保育者論―東京女子高等師範学校附属幼稚園の理論的系譜を事例として」『鳥取短期大学研究紀要』第61号、2010年6月、1~10頁。

18.白石崇人「明治30年代初頭の鳥取県倉吉における教員の問題意識―『東伯之教育』所収の小学校普及・中学校増設関係記事から」『鳥取短期大学研究紀要』第62号、2010年12月、11~23頁。

19.白石崇人「明治20年代初頭の大日本教育会における教師論―教職の社会的地位および資質向上の目標化」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第56巻、2011年3月、268~273頁。

20.白石崇人「明治30年代初頭の鳥取県倉吉における教員集団の組織化過程―地方小学校教員集団の質的変容に関する一実態」中国四国教育学会編『教育学研究ジャーナル』第9号、2011年、31~40頁。★

21.白石崇人「明治20年代前半の大日本教育会における教師論―「教育者」としての共同意識の形成と教職意義の拡大・深化」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第57巻、2012年3月、233~238頁。

22.白石崇人「明治期における道府県教育会雑誌の交換・寄贈―教育会共同体の実態に関する一考察」広島大学教育学部日本東洋教育史研究室編『広島の教育史学』第3号、2012年3月、27~47頁。

23.白石崇人「大日本教育会夏季講習会の開始―明治20年代半ばの教員改良策」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第58巻、2013年3月、53~58頁。

24.白石崇人「1940年代日本における全国教育団体の変容と再編(年表解説)」教育情報回路研究会編『近代日本における教育情報回路と教育統制に関する総合的研究』日本学術振興会科学研究費助成事業(基盤研究(B))中間報告書(Ⅰ)、東北大学大学院教育学研究科内教育情報回路研究会、2013年3月、1~10頁。

25.白石崇人「明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改良―資質向上への指導的教員の動員」学位論文(論文博士(教育学))、広島大学、2014年3月、全390頁。★

26.白石崇人「明治期大日本教育会の教員講習事業の拡充―年間を通した学力向上機会の提供」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第59巻、2014年3月、533~538頁。

27.白石崇人「明治期鳥取県教育会の結成と幹部」『広島文教女子大学紀要』第49巻、2014年12月、27~40頁。

28.白石崇人「明治期帝国教育会における教員講習の展開―中等教員程度の学力向上機会の小学校教員に対する提供」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第60巻、2015年3月、37~42頁。

29.白石崇人「明治30~40年代における「教師が研究すること」の意義」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第61巻、2016年3月、174~179頁。

30.白石崇人「教員養成における教育史教育」広島文教女子大学高等教育研究センター編『広島文教女子大学高等教育研究』第2号、2016年3月、29~48頁。

31.白石崇人「日本の学校における道徳教育の展開―修身教育、教育活動全体、道徳の時間、特別の教科」『広島文教女子大学紀要』第51巻、2016年12月、47~57頁。

32.白石崇人「教育学術研究会編『教育辞書』における「研究」概念」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第62巻、2017年3月、370~375頁。

33.白石崇人「明治30年代半ばにおける教師の教育研究の位置づけ―大瀬甚太郎の「科学としての教育学」論と教育学術研究会の活動に注目して」教育史学会編『日本の教育史学』第60集、2017年10月、19~31頁。★

34.白石崇人「現代日本の教育政策における学校・地域の連携協働構想―平成27年中央教育審議会答申以降に注目して」『広島文教女子大学紀要』第52巻、2017年12月、33~43頁。

35.白石崇人「現代日本の教育政策における教員養成の課題―平成27年中教審教員育成答申以降の諸施策に注目して」『広島文教女子大学教職センター年報』第6号、2018年2月、7~16頁。

36.白石崇人「明治期師範学校・小学校における授業批評会―明治20年代以降の東京府・鳥取県の事例」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第63巻、2018年3月、537~542頁。

37.白石崇人「教育史研究者が教員養成改革に向き合うには(教育学研究と実践志向の教員養成改革との関係性を問う(教育史の立場から))」佐藤仁編『教員養成における「エビデンス」の位置づけをめぐる学際的研究』2016・2017年度中国四国教育学会課題研究成果報告書、2018年3月、30~40頁。

38.白石崇人「「教育情報回路」概念の検討―2012年11月までの研究成果を整理して」教育情報回路研究会編『日本型教育行政システムの構造と史的展開に関する総合的研究』日本学術振興会科学研究費助成事業(基盤研究(B))中間報告書、教育情報回路研究会、2018年3月、21~42頁。

39.白石崇人「教職教養としての教育史」広島文教女子大学高等教育研究センター編『広島文教女子大学高等教育研究』第5号、2019年3月、1~13頁。

40.白石崇人「明治30~40年代の教育研究における教育展覧会」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第64巻、2019年3月、96~101頁。

41.白石崇人「岡山県後月郡教育会による地域教員の組織化と学習奨励―明治・大正初期(1893~1917年)を中心に」教育情報回路研究会編『近現代日本の地方教育行政と「教員育成コミュニティ」の特質に関する総合的研究』2018~2020年度科学研究費補助金(基盤研究(B))中間報告書(Ⅰ)、教育情報回路研究会、2019年4月、(1)~(23)頁。

42.白石崇人「教育史研究・教育の発展に寄与する教職教養の視点」教育史学会編『日本の教育史学』第62集、2019年10月、142~145頁。

43.白石崇人「1975年における日本教育会の結成―全国校長会と教育改革・教職プロフェッション化のための公共空間の要求」広島文教大学編『広島文教大学紀要』第55巻、2020年12月、73~89頁。

44.白石崇人「1880~1930年代日本の教育学における科学的基礎づけ問題―教育事実の実証的研究の問題化と「教育科学」・「日本教育学」の制度化」広島文教大学高等教育研究センター編『広島文教大学高等教育研究』第7号、2021年3月、45~60頁。

45.白石崇人「現代日本社会における教育制度の課題―格差・AI・人口減少社会における主体的・対話的で深い学び、オンライン学習」広島文教大学教育学会編『広島文教教育』第35巻、2021年3月、69~80頁。

46.白石崇人「沼田良蔵・實文書について―幕末三原の漢学者から明治大正昭和公立学校長への転身」広島文教大学編『広島文教大学紀要』第56巻、2021年12月、1~14頁。

47.白石崇人「澤柳政太郎『実際的教育学』の実証主義再考―20世紀初頭の科学史・教育学史・教師の教育研究史における意義」日本教育学会編『教育学研究』第89巻第2号、2022年6月、40~50頁。★

48.白石崇人「日本教育史研究における「教育学としての教育史」」広島文教大学高等教育研究センター編『広島文教大学高等教育研究』第9号、2023年3月、1~14頁。

49.白石崇人「なぜ戦後の長野県で教育会が存続したか―1948年信濃教育会運営研究委員「教育会の在り方」を読み直す」『信濃教育』第1644号、信濃教育会、2023年11月、1~17頁。

50.白石崇人「現代日本における教育史教育の課題―歴史教育・高大接続・教員養成を意識した「教育学としての教育史」の教育の模索」『広島文教大学紀要』第58号、2023年12月、11~25頁。

51.Shiraishi, T. (2024). The Role of Pedagogy in Secondary Teacher Training in Early Twentieth-Century Japan: Theory of Pedagogical Research in College by Kumaji Yoshida of Tokyo Imperial University. History of Education, 53(3), 497–518. https://doi.org/10.1080/0046760X.2024.2306985 ★

52.白石崇人「沼田實日記にみる20世紀初頭の広島県師範学校・東京高等師範学校生の生活―近代的時間規律の訓練を支えた師範教育制度と師範生の感情・習慣・主義」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第69巻、2024年3月、545~550頁。

53.白石崇人「日本教育協会結成における信濃教育会の役割―1948・49年度の信濃教育会所蔵資料を中心に」教育情報回路としての教育界に関する総合的研究会『近現代日本における「学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築」の総合的研究』2021~2024年度科学研究費補助金(基盤研究(B))報告書(Ⅱ)、2024年3月。

54.白石崇人「日本学術会議「教育学参照基準」に基づく教育史教育の役割と課題」『教育学研究―広島大学大学院人間社会科学研究科紀要』第5号、広島大学大学院人間社会科学研究科、2024年12月、165~174頁。

55.白石崇人「1947年度信濃教育会役職員会議の教員団体一本・二本化論争―戦後長野県の教育会存続を再考する」教育情報回路としての教育界に関する総合的研究会『近現代日本における「学び続ける教員を支えるキャリアシステムの構築」の総合的研究』2021~2024年度科学研究費補助金(基盤研究(B))報告書(Ⅲ)、2025年3月。

56.白石崇人「明治日本の辞典における「研究」概念―教育学研究と教員の教育研究の関係史序論」中国四国教育学会編『教育学研究紀要(CD-ROM版)』第70巻、2025年3月、54~59頁。

57.白石崇人「1900年代における師範学校学科課程の模索―師範学校学科程度取調から師範学校教授要目の訓令化まで」『日本教育史学会紀要』第15巻、日本教育史学会、2025年3月、1~27頁。 ★

4月8日に拙著『教育の理論①教育の思想と歴史―教育とは何かを求めて』の紙書籍(ペーパーバック)版を Independently publishedから出版しました。

といいましても、書き下ろしたのではなく、2022年に出版しておりました電子書籍(Kindle)版の初版・改訂版を編集し直して紙書籍化しただけですが。電子書籍版をすでにお買い上げの方は、内容はほぼ同じなのでご注意ください。紙の書籍が手元に欲しいという方用の出版です。

電子書籍版と比べて値段はかなり割高になっています。これはデータだけの取引である電子書籍版とは違って、紙代も印刷代もかかるためです。なにとぞご了承ください。

2022年に電子書籍版を出版したときにも紙書籍化を一度考えたのですが、当時の紙書籍は物理的なクオリティに不満があったので、断念しておりました。このたび、ある科目でテキストにすることにしたのですが、おそらく紙の書籍はないのか聞かれると思ったので、3年も経ったし、どんなものかね、と試しに紙書籍の状態を見てみたところ、ずいぶん物理的なクオリティが上がっておりました。これは作ってみてもいいなと思って、紙書籍化の運びとなりました。電子書籍を未購入の方、または購入したが紙の本が欲しいという本好きの方にはぜひ入手いただければ幸甚です。

なお、 Independently publishedというのはKindle電子書籍を紙書籍化する出版社の名前です。

紙書籍化は結構時間がかかるので(改訂校正作業がなくてもなんだかんだ1日仕事になる)、第2巻~4巻の紙書籍化は今のところ予定していませんが、要望が多いようでしたら検討してみます。

書籍になった著書業績については、以下の通り。

<単著>

1.白石崇人『保育者の専門性とは何か』幼児教育の理論とその応用②、社会評論社、2013年。(全198頁) ※目次詳細→社会評論社HP

2.白石崇人『幼児教育とは何か』幼児教育の理論とその応用①、社会評論社、2013年。(全182頁) ※目次詳細→社会評論社HP

3.白石崇人『鳥取県教育会と教師―学び続ける明治期の教師たち』鳥取県史ブックレット16、鳥取県、2015年。(全112頁) ※目次詳細→鳥取県HP

4.白石崇人『明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改良―資質向上への指導的教員の動員』溪水社、2017年。(全658頁) ※目次詳細→溪水社HP

5.白石崇人『教育の理論① 教育の思想と歴史―教育とは何かを求めて』kindle、2022年(全248頁、電子書籍)。

→白石崇人『教育の理論① 教育の思想と歴史―教育とは何かを求めて』 Independently published、2025年(電子書籍改訂版を基に紙書籍化)。

6.白石崇人『教育の理論② 教師・保育者論―研究する教育者』kindle、2022年(全208頁、電子書籍)。

7.白石崇人『教育の理論③ 教育の制度と経営―社会の中の教育』kindle、2022年(全293頁、電子書籍)。

8.白石崇人『教育の理論④ 道徳教育の理論と方法―道徳を考え議論するために』kindle、2022年(全235頁、電子書籍)。

<共著>

1.梶山雅史編『近代日本教育会史研究』、学術出版会、2007年。(白石崇人「大日本教育会および帝国教育会に対する文部省諮問」303~326頁)

2.梶山雅史編『続・近代日本教育会史研究』学術出版会、2010年。(白石崇人「全国教育者大集会の開催背景―一八八〇年代末における教育輿論形成体制をめぐる摩擦」109~132頁)

3.池田隆英・上田敏丈・楠本恭之・中原朋生編『なぜからはじめる保育原理』建帛社、2011年。(白石崇人「日本の保育の制度史(戦後)―なぜ保育所と幼稚園があるのか?」97~104頁)

4.鳥取県立公文書館県史編さん室編『鳥取県史』資料編・近代4(行政1)、鳥取県、2016年。(白石崇人「第三章 明治期の村と教育」「第六章 明治後期から大正期の地域動向 第四節 青年団・その他」「第七章 日露戦争後の教育と地域」担当解説28~36・83~84・85~95頁、選定史料413~470・755~761・767~820頁)

5.梶山雅史編『近・現代日本教育会史研究』不二出版、2018年。(白石崇人「日本教育会解散後における中央教育会の再編―日本教育協会・日本連合教育会成立まで」385~414頁)

6.鳥取県立公文書館県史編さん室編『鳥取県史』資料編・近代7(産業・教育・文化)、鳥取県、2018年。(白石崇人「教育」担当解説32~60頁、選定史料221~558頁)

7.杉田浩崇・熊井将太編『「エビデンスに基づく教育」の閾を探る―教育学における規範と事実をめぐって』春風社、2019年。(白石崇人「第10章 明治日本における教育研究―教育に関するエビデンス追究の起源を探る」、281~314頁)

8.貝塚茂樹・広岡義之編『教育の歴史と思想』ミネルヴァ教職専門シリーズ2、ミネルヴァ書房、2020年。(白石崇人「第八章 国民教育の始動―明治期の教育」115~130頁)

9.尾上雅信・三時眞貴子編『教育史』新・教職課程演習第2巻、協同出版、2022年。(白石崇人「日本近代教育史上の人物について述べなさい」・「大正時代の新教育思潮について、八大教育主張を中心に述べなさい」・「師範教育制度の確立・展開過程について述べなさい」54~55・61~62・132~133頁)

10.中原朋生・池田隆英・楠本恭之編/木下祥一・白石崇人・平松美由紀・光田尚美・山本孝司・龍崎忠『なぜからはじめるカリキュラム論』建帛社、2024年。(白石崇人「第4章 日本における教育課程の理念(戦前)―なぜ社会・国家のために教育するのか?」33~44頁)

11.丸山剛史・井上惠美子・釜田史・白石崇人・大谷奨・亀澤朋恵・内田徹『近代日本小学校教員検定制度史研究―地方における試験検定・無試験検定制度運用と受験の実際』学文社、2025年。(白石崇人「第2章 小学校教員試験検定制度の成立と実施―明治期鳥取県の場合」49~77頁、「第3章 小学校教員試験検定受験者に求められた教育学的知識―明治末期鳥取県の場合」78~100頁)

<編集>

1.白石崇人編『『東京府教育会雑誌』解説・総目次・関連年表』不二出版、2017年。(白石崇人「『東京府教育会雑誌』解説」7~37頁。※目次・年表も元データを作成)

今年度の成果①について。

拙稿「日本学術会議「教育学参照基準」に基づく教育史教育の役割と課題」は、『教育学研究―広島大学大学院人間社会科学研究科紀要』第5号(広島大学大学院人間社会科学研究科、2024年12月、165~174頁)に掲載されました。

本学大学院人間社会科学研究科紀要の一つ『教育学研究』は、すべてオープンアクセスの論文で構成された紀要です。第5号は38もの論文が掲載されております。もともと4分冊に分かれていた『教育学部紀要』や『教育学研究科紀要』を一つにまとめたタイトルですので、それを一つにまとめるとこれだけの数の論文が集まるのですね。

さて、拙著の内容構成は以下の通りです。

はじめに

1.教育学参照基準の定義する教育学

2.教育学参照基準が求める教育史の役割

(1)教育史教育を通して身に付けるべきことが明らかな素養

(2)教育史教育を通して身に付けることが可能な素養

3.教育学参照基準に基づく教育史教育の方法

4.教育学参照基準に基づく教育史教育の単元構想

おわりに

※恥ずかしながら、校正が十分できなかった箇所があります(特に表1・2の一部)。本文は校正済みですので、表は本文と対応させてご参照いただきますようお願いします。

「教育学参照基準」とは、日本学術会議の心理学・教育学委員会教育学分野の参照基準検討分科会「報告 大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 教育学分野」(2020年8月18日)の略称として本稿で使った言葉です。拙稿は、この基準から教育史教育に関わるものを抽出して、私なりの実践も踏まえながら教育史教育の単元を構想しようとした試みです。ここで抽出した身に付けるべきことが明らかな素養をすべて取り扱えるように、教職コアカリキュラムの「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」における「教育に関する歴史」の3つの到達目標に準拠した単元(全5回分)を立ててみました。

「教育学参照基準」は、様々な教育学領域の第一人者が集まって作っただけに、現代教育学の基礎的内容をしっかりおさえていて、基礎的な基準としてはよくできていると思います。教育学としての教育史教育については、まずこの基準の求める素養を育てられるように再編成していく必要があります。拙稿で枠組みとその実現に向けたおおよその方策は示せたかなと思うので、次は具体的な教材開発が必要です。教材・教科書づくりですね。これからは、教育史のどんな事実や研究成果が教育学としての教育史教育にふさわしいか、その選択と排列を具体的に考えていかなければなりません。

なお、これからの大学の教育学・教員養成における教育史教育は、教職コアカリキュラムと「教育学参照基準」の二つを踏まえながら計画する必要がありますが、その先にある人間・国民・市民育成や教育学研究者養成にどう接続するかは大きな課題です。「教育学参照基準」の参考資料1にもあったように、教員養成(およびその背後にある国家の要求)と一つの学問分野としての教育学の間には緊張関係が必要です。また、教員養成に限らず、人間・国民・市民育成と教育学の間にも緊張関係があるべきでしょう。教員養成を含む様々な人間の教育と教育学の間に緊張関係があることで、教育と教育学は、ともに高め合うことができます。その緊張関係を前提として教育学教育のカリキュラムを編成していかなければなりません。

私は教育学研究者養成を担う立場にいますので、この課題を形にしていく責任があります。講義・演習はもちろん、ゼミ(広大教育学では「特研」といいます)、卒論、修論、博論のあり方。正規の教育課程はもちろん、研究会や学会、読書会などの課外の課程も含めて、どうしていくべきか考えていきたいと思います。

広島大学の教員になってよかったことの一つに、史料救出事業に積極的にかかわり、各部署にいる専門家を巻き込んで取り組むことができるようになったことがあります。史料はひっそりと処分されることが多いので、救出の機会はめったにないのですが、「廃棄前に残すべき資料がないか見てくれ」と声がかかることがまれにあります。京都などのように教育関係の歴史的資料専門の博物館がある地域はそこにつなげばいいのですが、地方では教育関係の資料に関する専門性をもつ機関があるところは多くないので、私のような教育史研究者の役割がとても大きいと考えています。一点もののそこにしかない資料が廃棄されることはもちろん避けたいところですが、そのほかにも、所蔵のある資料でも資料群にとって大事な資料だったり、まとまって所蔵されることで研究調査上利便性を高める資料だったりと、救出すべき場合はたくさんあります。

一番(研究者やアーカイブの立場から)理想的なのは、判断を任されたすべての資料をそのままの形で救出・保存することなのですが、保存場所の確保の可能性だったり、所有権をもつ側の都合だったりと、様々な理由ですべてを救出することはなかなかできません。「すべてを残した方がよい」と所有者に伝え、「ではどこに保存するのか」と返される。博物館や公文書館、教育委員会などの公的機関につないでも、すべてを保存することはできないと判断されることも多々あります(または、保存する場所が確保できないと受付すら断られることもあり)。それぞれいろいろな事情があって仕方ないことも多いのですが、かかわったからには少しでも救出することを考えます。救出できる量は限られているので、選別する必要のある場合がほとんどでしょう。選別の猶予期間もあまりないことが多いので、すばやい調査と判断が必要になります。そうなると、知識不足でその価値を判断できないことや見落としを誘発します。救出・保存の判断を任された側は緊張感のなかで判断し、救出作業を進めていくことになります。少しでも救出できる貴重な資料を増やすために、私たちは資料そのものの理解と救出・保存技能の研鑽に務める必要があります。

さて、このたびの2024年12月から2025年2月にかけて、広島大学(最初は広島高師)と鳴門教育大学で活躍された国語科教育学の大家、故野地潤家氏の旧蔵資料の救出にかかわることができました。広大にとってとても大切な先輩の旧蔵資料でしたので、気合を入れてかかわってきました。例によって限られた期間のなかでしたので十分やれたとはいえないのですが、精いっぱい関わらせてもらいました。

野地先生の関係資料は、すでに鳴門教育大学と広島大学国語文化教育学講座の2つ文庫があって、かなりの点数の資料が整理されて残っています。それでもなお、ご自宅にたくさんの資料が残っておりました。広島市に残されていた野地先生のご自宅には大きな4つの資料室とご自身の書斎があり、そこにたくさんの資料が収められていました。2008年から12年まで広島大学国語文化教育学講座が取り組んだ資料保存の事業について、詳細な報告が残されています(こちら)。このあとも関係者の間で資料の分配が続けられ、私がかかわったのは2024年12月が最初でした。ご自宅を解体するために、最後に、日本教育史研究者の立場から何か貴重な資料がないか確認してくれ(あれば譲渡する)、という依頼でした。2025年3月には解体完了するということでしたので、何度もご自宅に通って急ピッチで作業を進めました。

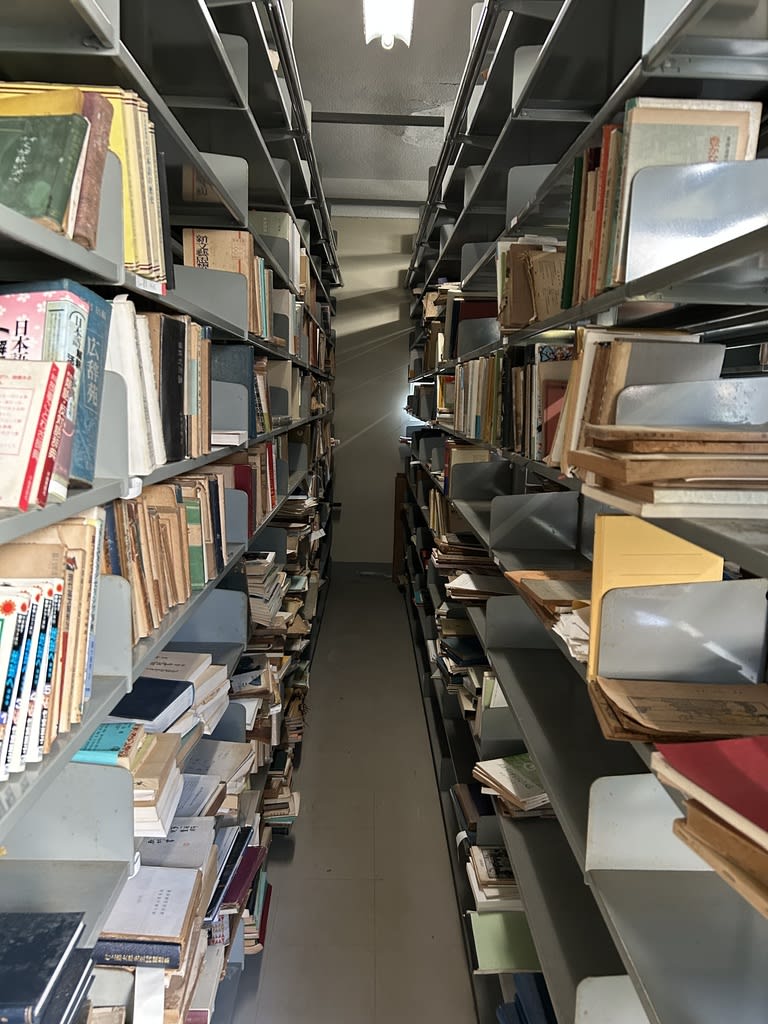

そのため私がかかわったのは救出作業の末期でしたが、それでもたくさんの資料が残されていました(下の写真は作業開始時の野地先生の資料室の一つの一角です。実際にはこの何倍もありました)。野地先生は国語科教育史研究者でしたので、日本教育史の視点からも重要な資料をたくさんお持ちでした。私の目から見ても、ご自宅解体にともなって瓦礫とともに失われるわけにはいかない資料がたくさんありました。主に私の車に乗せて救出を続けましたが、途中から広島大学文書館の職員や教育学部教育学コースの教員・院生の協力も得られ、たくさんの資料を救出できました。

問題はそのあとの作業です。野地先生の旧蔵資料のうち広大文書館が持ち帰ってくれた資料は一任していますが、受け取り先が他になく白石が救出したものは私が何とかしなければなりません。今のところ、とりあえず故野地潤家氏旧蔵資料(または歴史資料として野地潤家旧蔵資料)と仮に名付けて、私が管理を任されている広島大学日本東洋教育史研究室の資料室(教育学部A棟教育学第二資料室)に一時保管しております。

私が救出した資料群だけでも段ボール箱およそ40箱程度もあり、一人でどうにかできる量ではありません。来年度以降に予算が組めないか算段し、保存作業と目録作成に取り組んでいくつもりです。私が救出した主な資料は、明治から戦後までの教育雑誌や学校関係の資料です。多くは一度公開・公刊された資料を中心としますが、中には一次資料にあたるような貴重なものもあります。研究に利用できるようになれば、国語科教育史研究に限らず、近代日本教育史研究を一層進展させ、かつ進めやすくなるでしょう。

利用のために念書が必要そうな資料も一部あるので、公開までには時間がかかりそうですが、私がすべてを抱えておくべきではないので、記録に残しておくこととしました。今後、進捗状況は学会その他の方法で報告していこうと思います。

貴重な資料群を残してくださった故野地潤家先生と、その救出・保存の機会をくださった関係者の方々、実際に救出作業を手伝ってくださった方々に感謝申し上げます。

高校無償化について与野党三党合意が議論になっていますが、ここにきてようやくその目的を明瞭に語る政治家が現れました。

「高校無償化で公立離れ」起きてしかるべき理由 前原誠司「統廃合は不可避、質的競争を促す」(東洋経済オンライン) - Yahoo!ニュース

記事からは、日本維新の会が高校無償化を競争原理によって提唱していたことがわかります。予想通り、やっぱりそうだよねと、高校無償化の原理を見極めることができました。与党も市場競争原理による新自由主義的方向性を強くもっていますので、微妙な差異はあるにしても、この線で高校無償化策に合意したといったところでしょう。高等教育無償化も議論されていますが、今の日本で合意に達するとすれば競争原理によるものと予想されます。彼らがそのように考えるのは各党の基本理念を考えれば納得できます。

ただ、それでも私は、教育政策を市場競争原理のみで考えるべきか、と問わざるを得ません。上の記事で、前原氏が「高校教育に関しては、(無償化によって)私学を選ぶ子どもが増え、公立の地盤沈下につながるというふうに言われることも多いのですが、僕はそれでいいじゃないか、と思うんです。」と語っているところに、私は議論の余地が大いにあると思います。私は、義務教育ではない高校の政策であっても、私立偏重・公立淘汰の方向に極端に舵を取ることはよくない、と考えています。

必要な私立高校が増えるのはよいと思います。また、公立高校が統廃合されるのも少子化・人口減少社会ゆえに致し方ない部分はあります。しかし、市場競争原理によって公立高校が淘汰されればよいという考えには賛同できません。公立高校は、私立高校にはできないこと、とくに市場競争原理では大事にできないことをできる貴重な制度です。公立高校と私立高校の設置廃止再編を市場競争論理のみで判断すべきではありません。

問題は高校教育の質の良し悪しを判断する規準にあります。現在の市場競争原理の視野に入っている主な規準は、学力テストの平均点や有名大学への進学数、部活動の大会出場数などです。これらの規準はいずれも「有用な人材になり得る生徒」を評価するものでしかなく、その規準に当てはまらない生徒を評価するものではありません。むしろ規準に当てはまらない生徒は排除したほうがよいとすら考えられてしまうきっかけをつくってしまいます。私立高校が規準に当てはまらない生徒を十分包摂できるならばよいのかもしれませんが、現在の私立高校は市場競争原理にさらされざるを得ないので、利益の得にくい事業に取り組める学校法人をそう多くは望めません。高校無償化がそういう学校法人を支えるように機能すればよいかもしれませんが、そういう目的での無償化ではなかったようです。

もちろん、現実の公立高校のうち、「有用な人材になり得る生徒」だけでなく、その規準に当てはまらない生徒を十分に包摂できている学校が実際にどれだけあるか、という問題もあります。高校教育の多様化が進められている現在において、公立高校の質を判断する規準は複雑化していますが、市場競争原理から自由ではいられません。市場競争に打ち勝てる公立高校もありますが、そうはいかない公立高校もたくさんあるでしょう。無償化によって市場競争原理にますます絡めとられやすくなるので、これから公立高校の正念場は続くでしょう。公立高校の在り方はもっと多様な観点から議論されるべきであり、もっと多様な規準を想定すべきです。高校関係者や教育学者はもちろんですが、政治家や国家・地方行政官の教育認識・教育観が問われます。

進学者数や学力テスト等の実績は教育成果を測る唯一の指標ではありません。教育条件を整えることは教育政策上の重要課題ですから、親の経済的事情に配慮して進学先の選択の自由を保障することももちろん大事ですが、公教育の課題はそこで終わりではありません。その先にある本当に応えなければならない課題は、例えば、国民・社会の統合や基本的人権の保障などがあります。公立の授業料は安い、私立は高い、ということが問題の本質ではないのです。

資本主義経済の原理、人材(労働力)確保の原理のみで教育政策を決めてしまうやり方は、不十分であると考えます。新自由主義や社会経済資本投資型の原理が教育政策を必要とするのは当然ですが、予算が下りるからといってそれのみで教育政策を決めてしまうことの問題を考える必要があります。教育の目的は有用な人材育成のみにはとどまりません。「人材」とみなされえない人々も含む、すべての人の教育を受ける権利や学習権(人権の中核)を保障することも教育の目的です。

「人材育成」と「人間(性)育成」とでもいうべき目的のバランスを、現実の教育政策においていかにとるべきか。義務教育はもちろん、義務教育でない高校や高等教育でどのようにバランスをとっていくか。このたびの高校無償化策実施をきっかけに、われわれ日本人は改めて考え直すべきだと思います。そのためには、経済学や政治学だけで教育政策を考えるわけにはいきません。教育について幅広く徹底的に考える教育学の視点・考え方がどうしても必要です。

なお、私がいま最も考えるべきだと思うのは、公立高校のテコ入れです。「高校無償化によって人々は私立高校を選ぶはずで、公立高校は淘汰されていく」という認識自体がおかしいと思っています。公立高校にしかできないこと(地域によって異なるはずです)を見据えると同時に、そのために実践できる高校教員を確保し、大事に育てる必要があります。優秀な高校教員を公立高校に引き留め、誘致し、採用、配置する必要があります。長い目で見た育成・採用計画が必要です。

いま、公立高校から教員が続々と流出しています(運営の厳しい私立高校から公立高校へ教員が流れる事実も一部にあるようですが)。「職場環境として学校より企業の方がよい」とか、「職場環境として公立より私立の方がよい」という認識は、当然視するべき絶対的なものではなく、この数十年のうちにできてしまった歴史的に相対的なものです。事実、かつて優秀な教員は公立高校に勤めたがったのです。

いま必要なのは、優秀な教員が長く勤めたくなる公立高校づくりです。自治体や地方議会は、無償化によって得られるはずの財政的安定をもって財源を公立学校以外に回すのではなく、さらなるテコ入れを公立学校に向けてほしいと思います。各教育委員会が教員確保(魅力向上)策として「やりがい」の強調や採用試験前倒ししか選択できない現状を変えてほしいものです。

この記事は、口頭発表の一覧です。発表後、何らかの形で活字化しているものが多いです。

1.白石崇人「明治初期における教育会の結成に関する研究 ―東京教育学会の活動実態を中心に」中国四国教育学会第54回大会、高知大学、2002年。

2.白石崇人「東京教育会の活動実態」全国地方教育史学会第26回大会、金沢大学サテライトプラザ、2003年6月1日。

3.白石崇人「大日本教育会主催の全国教育者大集会に関する研究」教育史学会第47回大会、同志社大学今出川キャンパス、2003年9月21日。

4.白石崇人「『大日本教育会雑誌』における外国教育制度情報 ―情報の使用形態に注目して」中国四国教育学会第55回大会、広島大学、2003年11月9日。

5.白石崇人「大日本教育会機関誌における外国教育情報に関する研究」国際研究集会、中国浙江省杭州市、2004年4月3日。

6.白石崇人「大日本教育会の地方会員に関する研究 ―全国と地方との関係」全国地方教育史学会第27回大会、熊本大学、2004年5月23日。

7.白石崇人「大日本教育会および帝国教育会における組織的研究活動の展開」教育史学会第48回大会、法政大学、2004年10月10日。

8.白石崇人「19世紀末の大日本教育会・帝国教育会機関誌にみる西洋・東洋教育情報」アジア教育史学会2004年度第二回例会、広島大学、2004年11月6日。

9.白石崇人「明治三十年代の帝国教育会における組織的研究活動の展開」中国四国教育学会第56回大会、鳴門教育大学、2004年11月28日。

10.白石崇人「大日本教育会および帝国教育会の地方会員の履歴に関する研究」全国地方教育史学会第28回大会、福島大学、2005年5月22日。

11.白石崇人「大日本教育会および帝国教育会に対する文部省諮問」教育史学会第49回大会、東北大学、2005年10月8日。

12.白石崇人「大日本教育会および帝国教育会における研究活動の主題」中国四国教育学会第57回大会、安田女子大学、2005年11月26日。

13.白石崇人「明治期における教育会の情報交換」全国地方教育史学会第29回大会、広島大学、2006年5月21日。

14.白石崇人「明治期大日本教育会・帝国教育会像の再構築」教育史学会第50回大会、大東文化大学、2006年9月16日。

15.白石崇人「明治期帝国教育会における道徳教育研究活動」中国四国教育学会第58回大会、岡山大学、2006年11月。

16.白石崇人「結成時における大日本教育会の根本的目的」教育史フォーラム・京都 第20回研究会、京都大学、2007年9月2日。

17.白石崇人「明治30年代・帝国教育会学制調査部の「国民学校」案」中国四国教育学会第59回大会、広島大学、2007年11月23日。

18.白石崇人「全国教育者大集会の開催背景 ―帝国議会開設前の大日本教育会における「東京」と「関西」の問題」教育情報回路研究会第7回全体研究会、東北大学、2008年5月17日。

19.白石崇人「明治10年代後半の大日本教育会における教師像」中国四国教育学会第60回大会、愛媛大学、2008年11月30日。

20.白石崇人「1940年代末結成の日本教育協会―日本連合教育会改称までを視野に入れて」1940年体制下における教育団体の変容と再編過程に関する総合的研究第1回研究会、東北大学、2009年7月18日。

21.白石崇人「大日本教育会単級教授法研究組合報告の内容―高等師範学校編『単級学校ノ理論及実験』との比較から」日本教育学会第68回大会、東京大学、2009年8月28日。 ※訂正:題目「…組合報告の報告の内容」→「…組合報告の内容」

22.白石崇人「明治後期の教育者論―教員改良のためのErzieher概念の受容と展開」中国四国教育学会第61回大会、島根大学、2009年11月21日。

23.白石崇人「明治30年代初頭の鳥取県倉吉における教員の問題意識―地方教育雑誌『東伯之教育』を用いて」全国地方教育史学会第33回大会、九州大学、2010年5月23日。

24.白石崇人「明治30年代初頭の鳥取県倉吉における教員集団の組織化過程-師範卒教員と検定教員との衝突・分離・合流」日本教育学会第69回大会、広島大学、2010年8月22日。 ※訂正: PDF320頁 下から3行目「79,298」→「79,299」

25.白石崇人「明治20年代初頭の大日本教育会における教師論―教員の地位向上と専門性」中国四国教育学会第62回大会、香川大学、2010年11月20日。

26.白石崇人「明治20年代前半の大日本教育会における教師論―「教育者」としての共同意識の形成と教職意義の拡大・深化」中国四国教育学会第63回大会、広島大学、2011年11月19日。

27.白石崇人「明治13年東京教育会の教師論―普通教育の擁護・推進者を求めて」教育史学会第56回大会、お茶の水女子大学、2012年9月22日。

28.白石崇人「明治30年代帝国教育会の中等教員養成事業―中等教員講習所に焦点をあてて」(コロキウム報告)、教育史学会第56回大会、お茶の水女子大学、2012年9月23日。

29.白石崇人「明治20年代半ばの大日本教育会による夏季講習会の開催」中国四国教育学会第64回大会、山口大学、2012年11月10日。

30.白石崇人「「教育情報回路」概念の検討」教育情報回路研究会、東北大学、2012年11月25日。

31.白石崇人「帝国教育会結成直後の教員講習事業―指導的小学校教員の学習意欲・団結心・自律性への働きかけ」教育史学会第57回大会、福岡大学、2013年10月13日。

32.白石崇人「明治期大日本教育会の教員講習事業の拡充―年間を通した学力向上機会の提供」中国四国教育学会第65回大会、高知工科大学、2013年11月3日。

33.白石崇人「1900年代鳥取県教育会における小学校教員批判ー教育研究態度の改良に向けて」全国地方教育史学会第37回大会、早稲田大学、2014年5月18日。

34.白石崇人「明治期大日本教育会・帝国教育会の教員改良―資質向上への指導的教員の動員」教育情報回路研究会、立教大学、2014年7月21日。

35.白石崇人「明治期大日本教育会・帝国教育会における教育勅語解釈―指導的教員・教育行政官の動員構想」教育史学会第58回大会、日本大学、2014年10月5日。

36.白石崇人「明治期帝国教育会における教員講習の展開―中等教員程度の学力向上機会の小学校教員に対する提供」中国四国教育学会第66回大会、広島大学、2014年11月15日。

37.白石崇人「「研究」する教師・保育者の誕生-学び続ける明治期の先生たち-」広島文教女子大学教育学第31回定期総会、広島文教女子大学、2015年5月22日。

38.白石崇人「日本教育会解散後における中央教育会の再編―日本教育協会・日本連合教育会成立まで」(コロキウム報告)、教育史学会第59回大会、宮城教育大学、2015年9月27日。

39.白石崇人「明治30~40年代における「教師が研究すること」の意義」中国四国教育学会第67回大会、岡山大学、2015年11月14日。

40.白石崇人「新鳥取県史編さん事業における教育史研究者」全国地方教育史学会第39回大会、東洋大学、2016年5月22日。

41.白石崇人「明治30年代半ばにおける教師の教育研究の位置づけ―大瀬甚太郎の「科学としての教育学」論と教育学術研究会の活動に注目して」教育史学会第60回大会、横浜国立大学、2016年10月1日。

42.白石崇人「教育学術研究会編『教育辞書』における「研究」概念」中国四国教育学会第68回大会、鳴門教育大学、2016年11月6日。

43.白石崇人「教育史研究者が教員養成改革に向き合うには」中国四国教育学会第68回大会ラウンドテーブル、鳴門教育大学、2016年11月6日。

44.白石崇人「明治期師範学校・小学校における授業批評会―明治20年代以降の東京府・鳥取県の事例」中国四国教育学会第69回大会、広島女学院大学、2017年11月26日。

45.白石崇人「教育史研究・教育の発展に寄与する教職教養の視点」(シンポジウム指定討論)教育史学会第62回大会、一橋大学、2018年9月29日。

46.白石崇人「明治末期の教育研究における教育品展覧会」中国四国教育学会第70回大会、島根大学、2018年11月17日。

47.白石崇人「明治日本における教育研究―教育に関するエビデンス追究の起源を探る」第13回教員養成と教育学に関する研究会、博多市、2019年1月12日。

48.白石崇人「岡山県後月郡教育会による地域教員の組織化と学習奨励―明治・大正初期(1893~1917年)を中心に」教育情報回路研究会、東洋大学、2019年2月24日。

49.白石崇人「1886~1929年鳥取県の小学校教員検定制度について」小学校教員検定科研費研究会、神戸大学、2019年3月17日。

50.白石崇人「1975 年における日本教育会の結成―世話人会・各全国校長会・森戸辰男の動向に注目して―」教育情報回路研究会、オンライン、2020年6月27日。

51.白石崇人「1880~1930年代日本の教育学における科学的基礎づけ問題」中国四国教育学会第72回大会ラウンドテーブル、広島大学(オンライン)、2020年11月22日。

52.白石崇人「明治期鳥取県の小学校教員試験検定制度―有資格教員確保政策・免許状授与数・受験者養成・教育学的知識」小学校教員検定科研費研究会、オンライン、2021年8月30日。

53.白石崇人「沼田良蔵・實文書について―幕末三原の漢学者から明治大正昭和公立学校長への転身」中国四国教育学会第73回大会、山口大学(オンライン)、2021年11月27日。

54.白石崇人「日本教育学史をどう描くか?―1880~1930年代における科学的基礎づけ問題とその後の展望」教育学史研究会、オンライン、2022年3月22日。

55.白石崇人「明治末期の小学校正教員に求められた教育学的知識―鳥取県小学校教員検定試験問題の分析」日本教育学会第81回大会、広島大学・オンライン、2022年8月24日。

56.白石崇人「20世紀初頭日本の中等教員養成における教育学の役割―東京帝国大学の吉田熊次による「大学に於ける教育学研究」論に注目して」日本教育学会第81回大会ラウンドテーブル、広島大学・オンライン、2022年8月24日。

57.白石崇人「日本教育協会結成における信濃教育会の役割―1948・49年度の信濃教育会所蔵資料を中心に」教育史学会第66回大会コロキウム、埼玉大学・オンライン、2022年9月25日。

58.白石崇人「日本教育史研究における「教育学としての教育史」」コンピテンシー重視の時代における教師教育と教育学の在り方に関する日独比較研究成果中間報告会、九州大学博多駅オフィス、2022年11月13日。

59.白石崇人・井上快「沼田家文書にみる漢学知と近代教育の展開―日本東洋教育史の一断章」中国四国教育学会第74回大会、香川大学、2022年12月4日。

60.白石崇人「現代日本における教育史教育の課題―歴史教育・高大接続・教員養成を意識した「教育学としての教育史」の教育の模索」日本教育学会第82回大会、東京都立大学・オンライン、2023年8月24日。

61.白石崇人・井上快・三時眞貴子「沼田家文書にみる知と近代教育―エゴ・ドキュメントによる教育史研究の可能性」中国四国教育学会第75回大会ラウンドテーブル、広島大学、2023年11月26日。

62.白石崇人「沼田實日記にみる20世紀初頭の広島県師範学校・東京高等師範学校生の生活―近代的時間規律の訓練を支えた師範教育制度と師範生の感情・習慣・主義」中国四国教育学会第75回大会ラウンドテーブル、広島大学、2023年11月26日。

63.白石崇人「戦前日本の教員養成に対する教育学の役割(試論)」日独ミニシンポジウム・教育学と教員養成を見直す、オンライン、2024年1月10日。

64.Takato Shiraishi, 'The Position of "History of Education as Educational Studies in Japan"', International Workshop on the Development of Educational Science in Japan and Germany, on-line, 2024/3/21.

65.白石崇人「1900年代後半の師範学校教育科における実地授業から教育実習への移行―教育学の視点変容と師範学校の反応に注目して」教育学史研究会、オンライン、2024年5月28日。

66.白石崇人「日本学術会議 心理学・教育学委員会 教育学分野の参照基準検討分科会「報告 大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 教育学分野」から考える教育史教育の役割と課題」日本東洋教育史研究会、広島大学、2024年7月6日。

67.白石崇人「1900年代における師範学校学科課程の模索―師範学校学科程度取調から師範学校教授要目の訓令化まで」日本教育学会第83回大会、オンライン、2024年8月29日。

68.白石崇人「20世紀初頭における教育学に対する社会的要請とその対応に関する分析の構想―日本教育史の立場から」WINE科研研究会、琉球大学・沖縄コンベンションセンター、2024年9月22日。

69.白石崇人「1910年代前半東京高等師範学校の教育学教育―沼田實作成波多野貞之助講義ノートの分析」教育史学会第68大会、東京学芸大学、2024年9月29日。

70.白石崇人「1947年度信濃教育会役職員会議の教員団体一本・二本化論争―戦後長野県の教育会存続を再考する」教育史学会第68回大会コロキウム、東京学芸大学、2024年9月29日。

71.白石崇人「明治日本の辞典における「研究」概念―教育学研究と教員の教育研究の関係史序説」中国四国教育学会第76回大会、岡山大学、2024年11月23日。

72.白石崇人「教育学の国際比較史への挑戦―20世紀初頭における実証科学と中等教員養成の影響に注目して」WINE科研研究会、愛媛大学、2025年2月27日。

73.白石崇人「メアリー・ジョー・メインズ/アン・ウォルトナー著(三時眞貴子訳)『家族の世界史』(ミネルヴァ書房、2023年) について」第1回広島大学日東西教育史合同研究会、広島大学、2025年3月4日。

高等学校「無償化」が久しぶりに政治問題になっています。この1週間で事態が大きく動き、与野党とも実行する気になっているようです。先週は、その財源をどうするか、所得制限をかけるかかけないかといったあたりが最大の争点になっていました。政策実現のための具体的な論争が展開されており、この問題を少しでも解決しようという政治家の姿勢とみてよいと思います(その背景に様々な打算があるのは当然のことです)。

維新、高校授業料の無償化で与党に再検討求める方針…私立助成で隔たり大きく(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

ただ、何のため・誰のための高等学校「無償化」か、という目的と対象をもう少し問い直した方がよいでしょう。ネットのコメントは「私立を無償化する必要ない」とか「高額所得者が得をする」とかいった意見だらけです。こういう議論ばかりになるのは、「支援金をいくら出すか出さないか」という論点だけで議論しているからです。ここで目立つべきは、誰の何のための「無償化」かという目的と対象を問う論点であるべきです。そもそも、与野党および議員間で、無償化の目的と対象に合意ができているのでしょうか。

高等学校とは何か。特に国費から高等学校の授業料を出すのですから、この日本という国家にとって現在の高等学校とは何か、という問いを避けることはできません。その合意なしに議論するから、高額所得者に支援するのはおかしい、などという反論が出てきて、議論が混乱するのです。

義務教育化されている小・中学校の授業料は無償化されていますが、小中学について高額所得者に~という議論をする余地は、今の日本にはないはずです。それは小・中学校が今も日本にとって重要なものだと考えられているからです。

高校についてはどうでしょうか。学校教育法第50条では、高等学校は「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すこと」を目的としています。このうちの「高度な普通教育及び専門教育」とは何か、なんのための教育でしょうか。その教育を受ける生徒とは誰のことでしょうか。我々日本国民は高等学校をどうしたいのか。

今回、「義務化」ではなく、「無償化」の議論なのが特徴です。過去の民主党政権時には、高等学校無償化と義務化との関係が問われました。高等学校をすべての人のための学校にするか、それとも就学する意志や用意(所得含む)のある人のための学校にするか、という議論がなされました。今回はそのところの議論が希薄ではないかと思います。

「義務化」と「無償化」を切り離して議論するということは、「高校にいきたい人が誰でも行けるようにする」ということを問題にしていると思われます。今議論されているのは「所得制限なしの就学支援金の支給(実質無償化?)」です。それを「無償化」と言うべきかは疑問ですが。

「高校に行きたい人」とは誰のことか。どうしてその人たちが高校に行けるようにしなければならないのか。

論点は、公立と私立、高額所得者とそうでない者ではないと思います。国民全員か住民全員か。公立私立に限らず高校にどんな教育を求めるのか。

この議論をする人は、これらの問いに答えてから議論した方が良いと思います。とくに国会議員の皆さんには、これらの問いから逃げずに問題に取り組んでほしいです。

うちの子の新作。

世界中に知らせてくれ(ブログに上げてくれ)と頼んでくるようになりました。世界中に知らせていいか?!という表現は、私がうちの子の絵で感動してブログに上げるために本人に許可をとるときに使ってきた表現です。その表現をついに自分のものにしましたね。

絵は、ユニコーンがお花畑で歩いているところ。間違えた絵(ユニコーンの左隣のやつ)を風車にするという工夫が光ります。画面下が青くなっているのは湖だそうです。

ユニコーンがとても楽しそうに描けています。今までのうちの子の絵と比べると、色がバランスよく選択・配置されているのがすごいなと思いました。

お絵描き教室に通わせれば、もっといろんな表現方法を身につけて、もっといろんな絵が描けるようになるだろうな、と思いつつ、この子がのびのび絵を描ける時間を大事にしてくれる教室や指導者が見つかるだろうか、と不安もあります。今の本人の希望は、上手になりたいというより、楽しく描きたい、というあたりにありそうだから、それを大事にしてあげたい。

名古屋市教育会解散の報道が目に入ってきました。名古屋市の人間でないのでその判断の是非を問うものではありませんが、教育会史の研究者として20年以上生きてきましたので、一言発言すべきだろうと思い、私の見解を記録します。

「「教室での会費集めは強制では?」 名古屋市の教育任意団体が解散へ」朝日新聞デジタルyahooニュース、2025.1.23

「名古屋市長「もう少し早くあらためるべきだった」 市教育会解散へ」毎日新聞yahooニュース、2025.1.23

「解散方針の名古屋市教育会 「不信感しかない」関係者から批判の声」毎日新聞yahooニュース、2025.1.23

教育会は、明治期以降、近代教育を普及・改良するために結成された初の教育団体であり、戦前には全国規模の中央教育会または都道府県市区町村の地方教育会、はては植民地にまで大日本帝国全土に存在し、それぞれ活動していました。教育会は、それぞれの活動地域内で教育情報を循環させ、その他の地域と情報交換を行い、「教育」の名のもとに関係者を結集して、教育の在り方を模索する舞台としてその役割を果たしてきました。戦後直後に解散・存続をめぐる根本的な議論を経て、解散させた地域と、存続させた地域があります。教育会を存続させた地域は多くなかったのですが、名古屋市はその地域の一つとして教育会を存続させた地域でした。戦後からすでに80年経つなかで、教育会は様々な活動を継続的に行い、地域教育の発展の一端を一定程度担ってきたことは事実でしょう。

しかし、今回のように、保護者や地域住民から「怪しい」とまで言われるような団体になってしまっていたのは残念なことです。市教育会に代々かかわってきた関係者はそれぞれの立場から努力されてきたことは想像できるのですが、結果としてそう言われてしまったのは、地域住民(特に子育て世代)に教育会の活動が伝わっていなかったためであり、伝えていたとしても理解を得られるような活動や広報ができていなかったためでしょう。名古屋市は、近年積極的にPTAの見直しを進めており、市教育会の問題はその一環として問題化したように思います。保護者から資金を徴収してきたのに、それを十分に説明できなかった(納得させられなかった)というところが、今回の最大の問題ではないかと思います。

教育会の中でも市教育会という段階の教育会は、都道府県教育会よりも一層地域に身近な教育会であるはずです。市によってその実態や歴史は異なりますが、市教育会には教員や教育行政官だけでなく地域住民が加わっていることはよくあったことです。また、戦後に教育会を存続した地域の中には、保護者を入会させることを学校中心・教員中心の組織を改革する手段として採用した地域もありました。本来は、こうなる前に、名古屋市教育会の歴史をしっかり振り返って、なぜ賛助会員として保護者から会費を徴収するようになったのかについて確かめ、十分な議論をして、しかるべき対応をすべきだったのでしょう。

ヤフコメでは「市教育委員会と混同するような名称」も問題になっています(現代に教育会が出てくるといつも名称の議論になりますが)。歴史的には市教育委員会の方が後ですが、戦後の解散をめぐる混乱のときに活動を整理して「教育会」という名称を変えた地域もいくつかあるので、やはり「教育会とは何か」という議論が十分だったか問い直さざるを得ないでしょう。教育会が存続している地域は、すべてではありませんが、あちこちにあります。活動中の教育会は今回の問題を「対岸の火事」とみることなく、自分事として真剣に自らを見直す機会とすべきでしょう。教育会は教育委員会ではなく、すなわち教育行政機関そのものではありません。

教育会の無い地域においても、今回の問題は今後の教育をとりまく社会的環境・条件について考える機会とすべきです。というのは、この問題がPTAや保護者団体の在り方や、学校を保護者・地域住民が支える仕組みの在り方と関わっているからです。教員や退職者だけで構成された教育会ならこのような問題のなり方にはならなかったでしょう。問題は、教育会の解散云々以上に、学校を保護者や地域住民が支えるというそのあり方が問われているところにあります。PTA解散や連合組織からの脱退が進む地域が増えていますが、重要なのはその後で、保護者や地域が学校を支える仕組みをどうするかを考えなければなりません。名古屋市の場合は教育会解散後の教育会が担っていた役割を代替する策を考えているようですが、そのまま肩代わりすればよいのではなく、何のためにこの役割ができて、今どうすべきか、という議論を積み重ねる必要があります。

学校教育は地域に支えられて発展してきましたし、子どもたちは保護者と学校がともに育てていくものです。学校に任せる、教育行政・教育委員会に任せるようなものではありません。わが地域では学校をどのような組織体制で支えていくか。この際、教員や行政だけでなく、保護者や地域住民を交えて熟議していくべきです。コミュニケーション・熟議の場を見直す必要があります。また、すでにいろいろな新たな取り組みが各地で進んでいます。教育情報の収集・循環・共有の仕組みの見直しが必要です。

実は、教育会は、教育情報の収集・循環・共有の仕組みを整えながら、様々な立場の教育関係者を組織して、教育に関する熟議の場として発展してきた団体です。私の見通しでは、戦後直後、1970年代前半と教育会の在り方が問われてきた時期があったと思いますが、今もまた、教育会自身が自らの存在意義を歴史的に振り返るべき時期なのかもしれません。

【参考文献(例)】

・白石崇人「1975年における日本教育会の結成―全国校長会と教育改革・教職プロフェッション化のための公共空間の要求」広島文教大学編『広島文教大学紀要』第55巻、2020年12月、73~89頁。

・白石崇人「なぜ戦後の長野県で教育会が存続したか―1948年信濃教育会運営研究委員「教育会の在り方」を読み直す」『信濃教育』第1644号、信濃教育会、2023年11月、1~17頁。

・梶山雅史編『近代日本教育会史研究』、学術出版会、2007年(新装版、明誠書林)。

・梶山雅史編『続・近代日本教育会史研究』学術出版会、2010年。

・梶山雅史編『近・現代日本教育会史研究』不二出版、2018年。

・白石崇人「1947年度信濃教育会役職員会議の教員団体一本・二本化論争―戦後長野県の教育会存続を再考する」教育史学会第68回大会コロキウム資料、東京学芸大学、2024年9月29日。