使ってみませんか?自校化して提供できます。コメントしてください。

本年度から県内の小学校に勤務することになりました。中学校だけの授業しか知らない私でしたが、週に2日ほど小学校の子供たちと一緒に授業を受けています。そこで気づいたのですが、どの教室にも電子黒板(大型テレビ)があり大写しのデジタル時計が表示されています。

「これだ~!」と思いました。小学校では電子黒板は時計代わりなんです。それを見て子供たちは行動をしていることがわかりました。だとすれば、ここに日課表も表示されていればいいなあ、ということに気づきました。

そこでこんなのをつくりました。

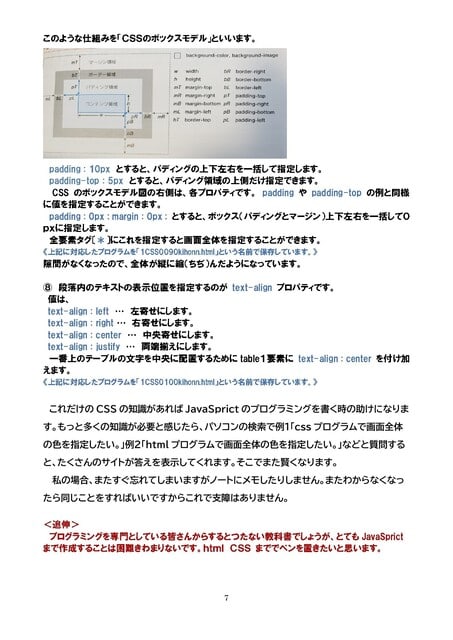

真ん中に時計を配置して、その右側に日課表を表示しています。日課表の左には〇印があって時計と連動して、上から下へ動いていきます。〇の位置と色で「今、何の時間」かがわかります。

時計の左側は「その時間の経過時間」がわかります。時間経過にしたがって、色棒グラフが下がっていきます。

表示の上にあるボタンでアナログ時計かデジタル時計を選ぶことができます。

それぞれの学校で、日課は曜日によって決まっていますから、その日の曜日を検出すると自動的に表示されます。しかし、学校の都合でしばしば違った日課に変更されることがよくあります。そこで、一番下にボタンを配置して、どの日課にするか選ぶことができます。

いかがでしょうか、こんなのができました。

ぜひ、実際に使ってみたください。次のURLをタップしてください。

学校の稼業時間(8:20~16:00)に使わないと、ただの時計です。昼間に使ってみてください。

日課表のデータはプログラムの中に書き込んでいますので、身近な学校から提供していこうかと考えています。

もし、どうしても我が学校でも使ってみたいというかたはご相談ください。

使用される日課を教えていただければ作れます。