ワァ~い! 待ちに待った「雨」 予報通り朝から降っています ・・ 大助かりです!

それといつもならもぁ~っと蒸し暑く感じる家の中がチョッピリ涼しく感じた・・。

この雨、少々疲れ気味の私共と家庭菜園には本当に大助かりです・・ホッとしています

私共はゆっくり休めるし、菜園の野菜類もたっぷりと水分が取れたので一安心で~す。

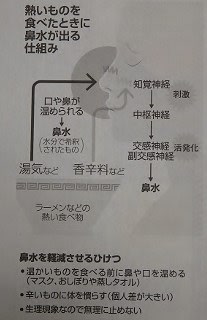

熱いラーメンやうどん、香辛料が利いた食べ物を食べたとき、鼻水が出て困ることがあります。

皆さんは、そんな経験ありません・・? 出ないようにする手立てってあるんでしょうか?

熱いめん類を食べると、口から麺やスープが入るだけで

熱いめん類を食べると、口から麺やスープが入るだけで

なく、鼻からも湯気などが入り、鼻や口全体が温められる

温かい空気は冷たいものに触れると結露するように、湯

気は鼻の奥にある鼻腔の冷たい粘膜に触れると、水滴に

鼻の粘膜にある鼻水は水分で希釈されるという。従って

熱いものを食べたときの鼻水が水っぽいな~と感じるのは、

そうしたメカニズムがはたらくためだという・・?

カレーうどんやトウガラシを利かせたパスタ・酢をつけた

ギョーザなど、香辛料を含んだ食べ物の場合は、別のメ

カニズムもはたらく。 香辛料が鼻の粘膜や舌などにある、

知覚神経を刺激すると、交感神経がと副交感神経がどち

らも活発になり、発汗につながるとともに、鼻の粘膜から

鼻水が出る。 熱くスパイシーなもは、両方のメカニズムが

はたらくため、状態はひどくなるという。

では、出ないようにはできないものなのか・・?

鼻水は正常な体のはたらきによって出ているので、無理に止めるのは適切ではないという?

どうしても止めたいときは、温かいものを食べる前に、あらかじめ鼻や口を温めておくこと

で軽減できるといいます。

例えば、冬の寒い時期にはマスクをしたり、温かいおしぼりや蒸しタオルのようなものを

顔にかけたりして、鼻や口が冷えないようにするのが有効とされています。

温かいものや辛みなどの刺激が強すぎるものをさけるのも一つの手だともいわれている。

日常的に辛いものを食べていれば、結果として体が慣れて、鼻水が出にくくなることある?

ただ、予防策として行うのはあまり適切ではない! 慣れは食べ始める年齢や人種&

食習慣などによって異なり、個人差が大きいためです。

日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科の“松根教授”は「冷たい空気を吸い込むとくしゃみが

でたり、温かい浴室に入ると急に鼻の通りが良くなったりするなど、鼻の温度感知と鼻水

などの症状の関連を探る研究が最近では進んでいる」と話しています。

それといつもならもぁ~っと蒸し暑く感じる家の中がチョッピリ涼しく感じた・・。

この雨、少々疲れ気味の私共と家庭菜園には本当に大助かりです・・ホッとしています

私共はゆっくり休めるし、菜園の野菜類もたっぷりと水分が取れたので一安心で~す。

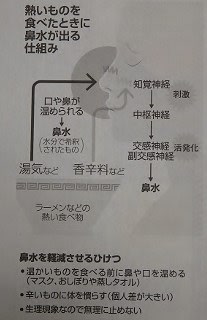

熱いラーメンやうどん、香辛料が利いた食べ物を食べたとき、鼻水が出て困ることがあります。

皆さんは、そんな経験ありません・・? 出ないようにする手立てってあるんでしょうか?

熱いめん類を食べると、口から麺やスープが入るだけで

熱いめん類を食べると、口から麺やスープが入るだけでなく、鼻からも湯気などが入り、鼻や口全体が温められる

温かい空気は冷たいものに触れると結露するように、湯

気は鼻の奥にある鼻腔の冷たい粘膜に触れると、水滴に

鼻の粘膜にある鼻水は水分で希釈されるという。従って

熱いものを食べたときの鼻水が水っぽいな~と感じるのは、

そうしたメカニズムがはたらくためだという・・?

カレーうどんやトウガラシを利かせたパスタ・酢をつけた

ギョーザなど、香辛料を含んだ食べ物の場合は、別のメ

カニズムもはたらく。 香辛料が鼻の粘膜や舌などにある、

知覚神経を刺激すると、交感神経がと副交感神経がどち

らも活発になり、発汗につながるとともに、鼻の粘膜から

鼻水が出る。 熱くスパイシーなもは、両方のメカニズムが

はたらくため、状態はひどくなるという。

では、出ないようにはできないものなのか・・?

鼻水は正常な体のはたらきによって出ているので、無理に止めるのは適切ではないという?

どうしても止めたいときは、温かいものを食べる前に、あらかじめ鼻や口を温めておくこと

で軽減できるといいます。

例えば、冬の寒い時期にはマスクをしたり、温かいおしぼりや蒸しタオルのようなものを

顔にかけたりして、鼻や口が冷えないようにするのが有効とされています。

温かいものや辛みなどの刺激が強すぎるものをさけるのも一つの手だともいわれている。

日常的に辛いものを食べていれば、結果として体が慣れて、鼻水が出にくくなることある?

ただ、予防策として行うのはあまり適切ではない! 慣れは食べ始める年齢や人種&

食習慣などによって異なり、個人差が大きいためです。

日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科の“松根教授”は「冷たい空気を吸い込むとくしゃみが

でたり、温かい浴室に入ると急に鼻の通りが良くなったりするなど、鼻の温度感知と鼻水

などの症状の関連を探る研究が最近では進んでいる」と話しています。