私が50年以上前に就職で東京に出てきた住んだのが新京成線沿線にあった会社の寮でした

東京都の霊園がある「八柱」という地 通勤は新京成線で松戸に出て都心へ向かうルート

今ではJR武蔵野線も走り、周りも発展しにぎやかな住宅地になりましたが以前は新京成線のみ

沿線は住宅地として発展していて(常盤平団地など)朝夕の通勤時はそこそこ混んでいました

その千葉県の北西部を走る新京成電鉄・・特徴は「カーブの多い路線」として今でも有名?

急な山道を通っているわけではない(平野)のに、ミミズのようにくねくねした線路が続く路線

この新京成線は第二次世界大戦後、沿線の住宅団地の増加と共に発展してきたそうだ

そのルーツをたどると旧帝国陸軍の足跡が垣間見えるようです・・?

新京成線は起点の京成津田沼(習志野市)から終着駅の松戸駅(松戸市)までを結ぶ路線

直線は約16㌔㍍だが、曲がりくねった線路のため、26.5㌔㍍の距離になるそうだ?

上の図の右上を見ていただくとわかる通り、初富(鎌ヶ谷市)付近から五香(松戸市)にかけ

ほぼ真っすぐな道路(県道57号)をジグザク゚に横切り、4㌔㍍進む間に踏切を4回超える。

また左下にある図の、京成津田沼~新津田沼(習志野市)間は出発するや右に半円を描くと、

今度は左に半回転。 真夏に乗車すると両窓の日よけが下りているのに気づくほど

私が乗っていた区間はそれほどでもなかったが、これらの区間では・・・

「特に気にならない(20代大学生)」とする一方で、

「立ってバランスをとりながら足を鍛えている(70代女性)」という人もいるとか

私もその口です。 (今でもよほど疲れている時か、座席に余裕のある時以外は原則立っています!鍛錬です)

曲がりくねった線路の元は旧帝国陸軍の鉄道第2連隊が大陸進出に備えて敷いた演習線だそうだ!

鉄道連隊は日清戦争後、結成された鉄道隊を母体とする。

第2連隊は1918年、津田沼を拠点に発足。32年ごろ全線の敷設を終えたとされる・・?

なぜカーブの多い線路を敷いたのか? 新京成電鉄によると・・

①陸軍の内規で一連隊につき45㌔㍍の線路をつくる必要があり、距離をかせぐために曲線に

②演習用にあえて難しいカーブをつくる必要があった・・などの説があるそうです

敵の空襲を避けるため、的を絞りにくくしたもの? なぁ~んても言われているとか?

戦後、津田沼~松戸間の線路は民間への払い下げが決まり、京成電鉄の子会社として設立した

「新京成電鉄」が47年、新津田沼~薬円台(船橋市)の2.5㌔㍍の区間で営業を始めたそうだ

演習線は現在よりも蛇行が多く、二和向台(船橋市)~初富など複数の区間でカーブを修正

55年に全線で開通したんだそうです。

高度経済成長期に入り、沿線には次々と団地がつくられたそうだ!

面白い逸話として・・当初は、道が舗装されておらず、電車に乗る前に長靴を履き替えるため、

靴箱を備えている駅もあったという? ・・ これ昔・私も聞いたことがありますョ

今年で全線開通から60周年なんだそうです!

2~3年前、野暮用があって久しぶりに乗車しましたが、とっても懐かしかったです

それと沿線の発展ぶりには、目を見張るほどに変わってました・・!

当時、友人らと沿線のナシ園へ朝食抜きでナシ狩りに行った! などという思い出があります

追加:現在の新津田沼駅は1968年にできたそうだ

京成線への接続や国鉄津田沼駅(現JR津田沼駅)への乗り換えの利便性を高めるため

移転を繰り返し「4代目」だそうですョ

:車両と線路の摩擦を避けるため、26編成の車両のうち、3編成は線路に潤滑油を塗る

「軌条塗料装置」を車輪の近くに備えているそうです

線路脇に設置して塗る装置もあるんだそうですが、新京成電鉄はカーブが多く、

効率的に塗るために車両から塗る方式を選んでいるんだそうです

東京都の霊園がある「八柱」という地 通勤は新京成線で松戸に出て都心へ向かうルート

今ではJR武蔵野線も走り、周りも発展しにぎやかな住宅地になりましたが以前は新京成線のみ

沿線は住宅地として発展していて(常盤平団地など)朝夕の通勤時はそこそこ混んでいました

その千葉県の北西部を走る新京成電鉄・・特徴は「カーブの多い路線」として今でも有名?

急な山道を通っているわけではない(平野)のに、ミミズのようにくねくねした線路が続く路線

この新京成線は第二次世界大戦後、沿線の住宅団地の増加と共に発展してきたそうだ

そのルーツをたどると旧帝国陸軍の足跡が垣間見えるようです・・?

新京成線は起点の京成津田沼(習志野市)から終着駅の松戸駅(松戸市)までを結ぶ路線

直線は約16㌔㍍だが、曲がりくねった線路のため、26.5㌔㍍の距離になるそうだ?

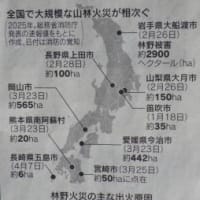

上の図の右上を見ていただくとわかる通り、初富(鎌ヶ谷市)付近から五香(松戸市)にかけ

ほぼ真っすぐな道路(県道57号)をジグザク゚に横切り、4㌔㍍進む間に踏切を4回超える。

また左下にある図の、京成津田沼~新津田沼(習志野市)間は出発するや右に半円を描くと、

今度は左に半回転。 真夏に乗車すると両窓の日よけが下りているのに気づくほど

私が乗っていた区間はそれほどでもなかったが、これらの区間では・・・

「特に気にならない(20代大学生)」とする一方で、

「立ってバランスをとりながら足を鍛えている(70代女性)」という人もいるとか

私もその口です。 (今でもよほど疲れている時か、座席に余裕のある時以外は原則立っています!鍛錬です)

曲がりくねった線路の元は旧帝国陸軍の鉄道第2連隊が大陸進出に備えて敷いた演習線だそうだ!

鉄道連隊は日清戦争後、結成された鉄道隊を母体とする。

第2連隊は1918年、津田沼を拠点に発足。32年ごろ全線の敷設を終えたとされる・・?

なぜカーブの多い線路を敷いたのか? 新京成電鉄によると・・

①陸軍の内規で一連隊につき45㌔㍍の線路をつくる必要があり、距離をかせぐために曲線に

②演習用にあえて難しいカーブをつくる必要があった・・などの説があるそうです

敵の空襲を避けるため、的を絞りにくくしたもの? なぁ~んても言われているとか?

戦後、津田沼~松戸間の線路は民間への払い下げが決まり、京成電鉄の子会社として設立した

「新京成電鉄」が47年、新津田沼~薬円台(船橋市)の2.5㌔㍍の区間で営業を始めたそうだ

演習線は現在よりも蛇行が多く、二和向台(船橋市)~初富など複数の区間でカーブを修正

55年に全線で開通したんだそうです。

高度経済成長期に入り、沿線には次々と団地がつくられたそうだ!

面白い逸話として・・当初は、道が舗装されておらず、電車に乗る前に長靴を履き替えるため、

靴箱を備えている駅もあったという? ・・ これ昔・私も聞いたことがありますョ

今年で全線開通から60周年なんだそうです!

2~3年前、野暮用があって久しぶりに乗車しましたが、とっても懐かしかったです

それと沿線の発展ぶりには、目を見張るほどに変わってました・・!

当時、友人らと沿線のナシ園へ朝食抜きでナシ狩りに行った! などという思い出があります

追加:現在の新津田沼駅は1968年にできたそうだ

京成線への接続や国鉄津田沼駅(現JR津田沼駅)への乗り換えの利便性を高めるため

移転を繰り返し「4代目」だそうですョ

:車両と線路の摩擦を避けるため、26編成の車両のうち、3編成は線路に潤滑油を塗る

「軌条塗料装置」を車輪の近くに備えているそうです

線路脇に設置して塗る装置もあるんだそうですが、新京成電鉄はカーブが多く、

効率的に塗るために車両から塗る方式を選んでいるんだそうです