ゲーム機の筐体には、たいていなにがしかの絵やペイントなど美術的な装飾が施されるものですが、そのアートワークの作者の名前が後々まで伝わることはあまりありません。しかし、こと、ピンボールに関しては比較的良く残っており、ピンボールファンのマニアぶりがうかがい知れます。今回は、ワタシが長年心に引っ掛かっていたピンボールのアートワークの謎について調べたことを記録しておこうと思います。

発端は今年の8月に遡ります。拙ブログをご高覧くださっている方からいただいた古いゲーム機のフライヤー画像を眺めていたところ、「ミラクルスーパー」というアレンジボール(関連記事:【絶滅種】アレンジボールを記憶に残しておこう)のフライヤーに目が留まりました。

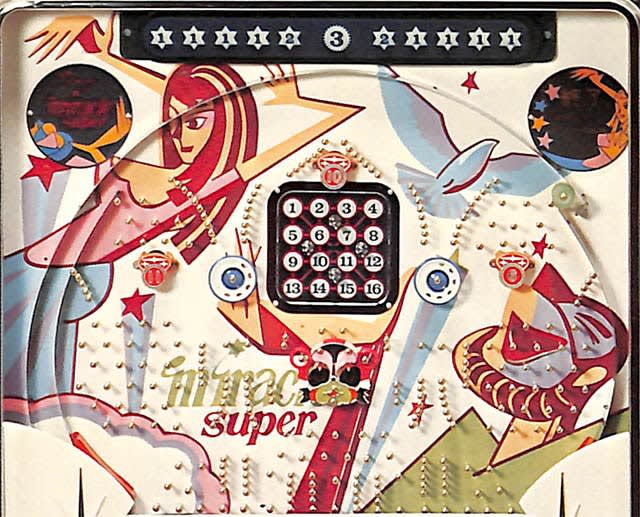

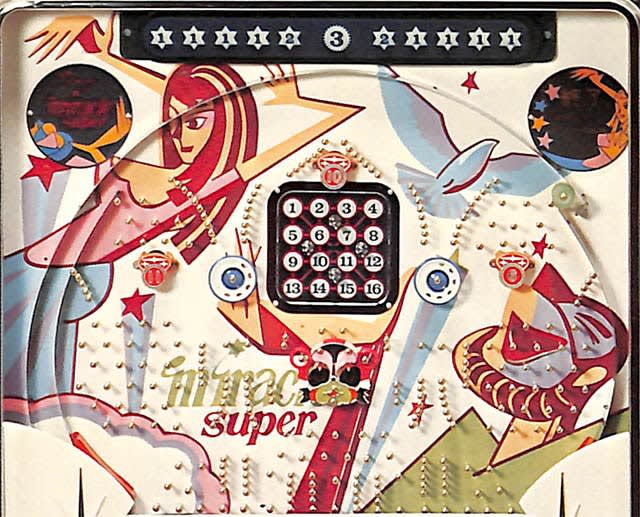

アレンジボール「ミラクルスーパー」(さとみ(現サミー)、発売年不明(1975年頃?))のフライヤーから、盤面部分の拡大図。

この盤面に描かれたアートワークの絵づらは、昔のピンボール機で見た覚えがあります。そう思って調べてみたところ、Williamsの「STARDUST (1971)」に行き当たりました。

「STARDUST」のバックグラスのアートワーク。

こうして比較すると、「ミラクルスーパー」のアートワークは、「STARDUST」を下敷きとしていることは間違いないように見えます。誤解のないように念のため申し上げますが、ワタシはこの指摘によってさとみの模倣を咎めたいわけではありません。

ワタシには、1970年を挟む前後数年間に製造された米国製ピンボールには「STARDUST」と似た画風のアートワークが非常に多かったという記憶が強く残っています。当時のワタシは、これも「サイケデリック・アート」とか「ポップ・アート」に類する芸術運動の一種なのかと思ってはいたのですが、それにしては米国製ピンボール以外ではこのようなスタイルを見ないことが長年の謎でした。そして今回の発見は、この謎に迫ってみようと思い立つきっかけとなりました。

今はネット上でかなりのことが調べられる、便利な時代になりました。特にピンボールについては相当に詳細な情報がたくさん発信されています。それらによると、ピンボールのバックグラスにこのような画風が見られるのは1966年から1974年までの間(*1)の機種で、ゴットリーブを除く米国のピンボールメーカー、すなわちウィリアムズ、バーリー、シカゴコインズ(後にスターン)の3社にまたがって描かれていたことがまず判明しました。

更に調査を進めるうちに、このような画風が「ポインティ・ピープル(Pointy People = 尖った人々)」と呼ばれているらしいことが分かったので、拙ブログでも以降はその表現を借りようと思います。ただしこれは、一般に広く認知されている芸術運動というわけではなく、あくまでもピンボールという閉ざされた枠内でのトレンドだったようです。その証拠に、「pointy people」のキーワードでウェブ上を検索しても全く関係ない画像ばかりがヒットし、今回のテーマに沿う画像を探すためには「pinball」と言うキーワードを組み合わせる必要がありました。

「ポインティ・ピープル」が描かれた機種はとにかくたくさんあり、ざっと見当をつけただけでも50機種や60機種を下ることはなさそうです。以前にはこのような現代アートのような作風は全く見られなかっただけに、この急激で長期にわたる変化は、ピンボールの歴史上においてもたいへん異質に見えます。一体、どんな人が「ポインティ・ピープル」を描いていたのでしょうか。

(*1):ネット上の情報がすべてを網羅している保証はないため、正確ではない可能性があります。

(次回「ポインティ・ピープルを描いた二人のアーティスト」につづく)

発端は今年の8月に遡ります。拙ブログをご高覧くださっている方からいただいた古いゲーム機のフライヤー画像を眺めていたところ、「ミラクルスーパー」というアレンジボール(関連記事:【絶滅種】アレンジボールを記憶に残しておこう)のフライヤーに目が留まりました。

アレンジボール「ミラクルスーパー」(さとみ(現サミー)、発売年不明(1975年頃?))のフライヤーから、盤面部分の拡大図。

この盤面に描かれたアートワークの絵づらは、昔のピンボール機で見た覚えがあります。そう思って調べてみたところ、Williamsの「STARDUST (1971)」に行き当たりました。

「STARDUST」のバックグラスのアートワーク。

こうして比較すると、「ミラクルスーパー」のアートワークは、「STARDUST」を下敷きとしていることは間違いないように見えます。誤解のないように念のため申し上げますが、ワタシはこの指摘によってさとみの模倣を咎めたいわけではありません。

ワタシには、1970年を挟む前後数年間に製造された米国製ピンボールには「STARDUST」と似た画風のアートワークが非常に多かったという記憶が強く残っています。当時のワタシは、これも「サイケデリック・アート」とか「ポップ・アート」に類する芸術運動の一種なのかと思ってはいたのですが、それにしては米国製ピンボール以外ではこのようなスタイルを見ないことが長年の謎でした。そして今回の発見は、この謎に迫ってみようと思い立つきっかけとなりました。

今はネット上でかなりのことが調べられる、便利な時代になりました。特にピンボールについては相当に詳細な情報がたくさん発信されています。それらによると、ピンボールのバックグラスにこのような画風が見られるのは1966年から1974年までの間(*1)の機種で、ゴットリーブを除く米国のピンボールメーカー、すなわちウィリアムズ、バーリー、シカゴコインズ(後にスターン)の3社にまたがって描かれていたことがまず判明しました。

更に調査を進めるうちに、このような画風が「ポインティ・ピープル(Pointy People = 尖った人々)」と呼ばれているらしいことが分かったので、拙ブログでも以降はその表現を借りようと思います。ただしこれは、一般に広く認知されている芸術運動というわけではなく、あくまでもピンボールという閉ざされた枠内でのトレンドだったようです。その証拠に、「pointy people」のキーワードでウェブ上を検索しても全く関係ない画像ばかりがヒットし、今回のテーマに沿う画像を探すためには「pinball」と言うキーワードを組み合わせる必要がありました。

「ポインティ・ピープル」が描かれた機種はとにかくたくさんあり、ざっと見当をつけただけでも50機種や60機種を下ることはなさそうです。以前にはこのような現代アートのような作風は全く見られなかっただけに、この急激で長期にわたる変化は、ピンボールの歴史上においてもたいへん異質に見えます。一体、どんな人が「ポインティ・ピープル」を描いていたのでしょうか。

(*1):ネット上の情報がすべてを網羅している保証はないため、正確ではない可能性があります。

(次回「ポインティ・ピープルを描いた二人のアーティスト」につづく)

次回の記事が、楽しみです。

ワタシ以外にもポインティ・ピープルに注目されていた方がいらっしゃったとは嬉しい限りです。本日、続きをアップいたしましたので(たいした内容ではありませんが)ご高覧いただければ幸いです。

なお、今回のシリーズはもう一回続く予定です。よろしければまたご感想をお聞かせください。

同時に当時流行っていたサイケデリックの色使いにも共通したイラストと言う印象を持ちます。

ポインティングピープルとhw言えないと思うけど、ビートルズのイエローサブマリンのイラストも似たような傾向を感じる。

サイケデリックが流行した時期も、ポインティ・ピープルが描かれていた時期と重なりますね。ピンボールのアートワークにもサイケの要素を感じるものは確かに少なくないと思いますが、ジェリーは自身のスタイルを「the contemporary artwork」と称し、サイケと言う認識ではなかったようです。先ほどこの辺にも少し触れた新しい記事をアップいたしましたので、よろしければどうぞご笑覧ください。