拙ブログは、最低でも週に一回の更新を目標にしております。しかしこのところ、何か書こうとしても、途中で「これを語るならこの部分をもっと掘り下げないと意味がない」などと考え込んでしまって、なかなか筆が進みません。ひょっとしてスランプというものなのでしょうか。

ブログの記事が全然進んでいないにもかかわらず、本日は、以前のボウリング仲間(ほとんどは職場の元同僚たち)と、久しぶりにボウリングをしに高田馬場に行ってしまいました。

高田馬場駅前の「BIG BOX」の8階には、古くよりボウリング場があります。本来ならマイボール、マイシューズで投げたいところですが、重いボールをホームレーンである川崎から持ち運んでくるのが億劫なので、マイシューズだけを持ち、ボールはハウスボールを使うつもりでセンターに到着したところ、このボウリング場には、マイボーラ―が要らなくなって置いていったボールを、「お試しマイボール」と称して通常のハウスボールと同じように無料で貸し出していたので、その中からメジャー(指穴のサイズや広さ等)が比較的近いものを選んで、4ゲームを投げてきました。

さて、高田馬場と言えば、レゲエファンの聖地の一つとされている「ミカド」があります。せっかく滅多に来ることのない高田馬場に来たのですから、ボウリング後の二次会でさんざん飲み食いした後で、その「ミカド」を覗いてみました。

以前、NHKでやっていたTV番組でこのゲーセンが取り上げられたのを観て、ミカドに置かれているゲームはワタシにとっては「レゲエ」と呼ぶには新しすぎるという先入観があったので、これまではそれほど積極的に足を運ぼうとは思っていませんでした。しかし、実際に店内に入ると、すぐ右手にはピンボール機が4台(いずれもSS機ではあるが)あるし、「ペンゴ」や「ドルアーガの塔」など、ワタシでもレゲエと呼んでも違和感のないゲーム機もいくらかはありました。

ここでワタシは、「Jacks to Open (Gottlieb/Mylstar, 1983)」というピンボール機にいくらかのお布施をしてきました。「Mylstar」とは、Gottliebがコロンビアピクチャーズの子会社だった時代に、コカ・コーラ社がコロンビアピクチャーズ社を買収したときに、Gottlieb社の社名を「Mylstar」に変更したものです。ただし、「Gottlieb」の名は、ブランド名として残りました(関連記事:【小ネタ】ピンボールのクレジットメーターに関する思いつき話)。

Jacks to Open。

「Jacks to Open 」は、Gottliebが1977年に発売した「Jacks Open」をリメイクしたもので、シンプルなゲーム性はワタシの好むところでした。

残りの3台は、「Dr. Dude And His Excellent Ray (Bally Midway / WMS, 1990)」、「The Addams Family(Bally Midway / WMS, 1992)」、「GODZZILA (SEGA / Stern, 1998)」で、これらは実はあまりワタシの好みではないのですが、それでも今では貴重なピンボールではあるので、今後もたまには「ミカド」にも行きお布施をしてこなければと思いました。

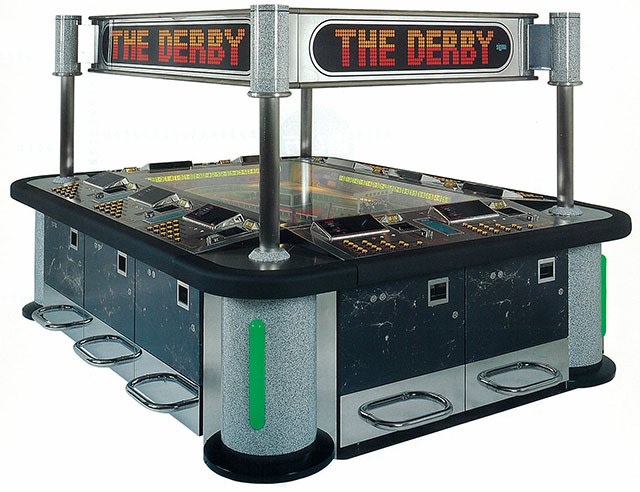

オマケ:BIGBOXの6Fにはタイトーのゲーセンが入っていました。ここにはメカの「PONG」(関連記事:JAEPOショウ2018で気になったこと3つ)が設置されていたので、ご報告しておきます。

BIG BOX6Fのタイトーのゲーセンに設置されていたメカの「PONG」。

ボウリングの結果は、4ゲーム投げてアベレージは175(1G・155 2G・180 3G・183 4G・182)でした。マイボールではなかった割にはそこそこ叩けましたが、まあ、これはどうでもいいですね。

ブログの記事が全然進んでいないにもかかわらず、本日は、以前のボウリング仲間(ほとんどは職場の元同僚たち)と、久しぶりにボウリングをしに高田馬場に行ってしまいました。

高田馬場駅前の「BIG BOX」の8階には、古くよりボウリング場があります。本来ならマイボール、マイシューズで投げたいところですが、重いボールをホームレーンである川崎から持ち運んでくるのが億劫なので、マイシューズだけを持ち、ボールはハウスボールを使うつもりでセンターに到着したところ、このボウリング場には、マイボーラ―が要らなくなって置いていったボールを、「お試しマイボール」と称して通常のハウスボールと同じように無料で貸し出していたので、その中からメジャー(指穴のサイズや広さ等)が比較的近いものを選んで、4ゲームを投げてきました。

さて、高田馬場と言えば、レゲエファンの聖地の一つとされている「ミカド」があります。せっかく滅多に来ることのない高田馬場に来たのですから、ボウリング後の二次会でさんざん飲み食いした後で、その「ミカド」を覗いてみました。

以前、NHKでやっていたTV番組でこのゲーセンが取り上げられたのを観て、ミカドに置かれているゲームはワタシにとっては「レゲエ」と呼ぶには新しすぎるという先入観があったので、これまではそれほど積極的に足を運ぼうとは思っていませんでした。しかし、実際に店内に入ると、すぐ右手にはピンボール機が4台(いずれもSS機ではあるが)あるし、「ペンゴ」や「ドルアーガの塔」など、ワタシでもレゲエと呼んでも違和感のないゲーム機もいくらかはありました。

ここでワタシは、「Jacks to Open (Gottlieb/Mylstar, 1983)」というピンボール機にいくらかのお布施をしてきました。「Mylstar」とは、Gottliebがコロンビアピクチャーズの子会社だった時代に、コカ・コーラ社がコロンビアピクチャーズ社を買収したときに、Gottlieb社の社名を「Mylstar」に変更したものです。ただし、「Gottlieb」の名は、ブランド名として残りました(関連記事:【小ネタ】ピンボールのクレジットメーターに関する思いつき話)。

Jacks to Open。

「Jacks to Open 」は、Gottliebが1977年に発売した「Jacks Open」をリメイクしたもので、シンプルなゲーム性はワタシの好むところでした。

残りの3台は、「Dr. Dude And His Excellent Ray (Bally Midway / WMS, 1990)」、「The Addams Family(Bally Midway / WMS, 1992)」、「GODZZILA (SEGA / Stern, 1998)」で、これらは実はあまりワタシの好みではないのですが、それでも今では貴重なピンボールではあるので、今後もたまには「ミカド」にも行きお布施をしてこなければと思いました。

オマケ:BIGBOXの6Fにはタイトーのゲーセンが入っていました。ここにはメカの「PONG」(関連記事:JAEPOショウ2018で気になったこと3つ)が設置されていたので、ご報告しておきます。

BIG BOX6Fのタイトーのゲーセンに設置されていたメカの「PONG」。

ボウリングの結果は、4ゲーム投げてアベレージは175(1G・155 2G・180 3G・183 4G・182)でした。マイボールではなかった割にはそこそこ叩けましたが、まあ、これはどうでもいいですね。