「Kawasaki Racing Team」

「Kawasaki Racing Team」

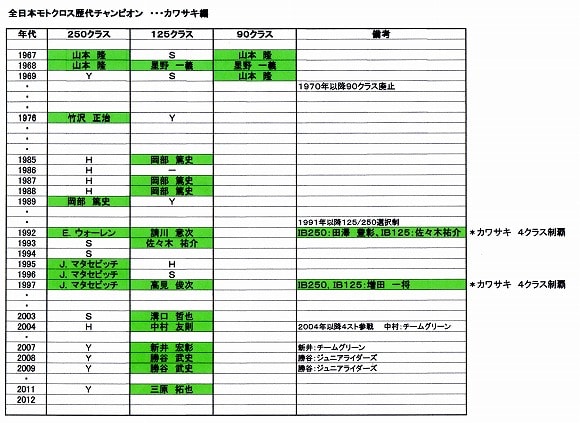

★二輪企業のファクトリーレースチームを、その企業が目的と意義をもって自己資金でレース活動運営を行う集団だとすれば、その中心を構成し実践してきたのが「カワサキレーシングチーム(Kawasaki Racing Team、KRT)」だ。そして、カワサキレーシングチーム(Kawasaki Racing Team、KRT)の歴史は、1967年~2011年の45年間で、最高峰部門250クラスのチャンピオン獲得数8回、同125クラスの獲得数13回、廃止になった90クラス3個を加えると計24個を数え、全日本モトクロス界において燦然たる実績を誇るチームである。(参考:ヤマハ=29個、ホンダ=21個、スズキ=19個)

黄金時代は現代ではない。その時代には気がつかず後になって初めて「あの時代はすごかった。圧倒的プレゼンスがあった」と分かるものと定義すれば、カワサキファクトリーレース活動の歴史のなかで、最大に輝いていた時代、それは’87~’97年代だと言うことに疑いのない事実だろう。'85年から再び始まったカワサキレーシングチームの活躍は、まさにカワサキの時代であり、カワサキの黄金期だったと言ってよい。全日本選手権におけるカワサキのファクトリーレース活動にはモトクロスとロードレースがあるが、モトクロス活動の歴史と戦績はロードレースの活動実績を遥かに上回り、カワサキのファクトリーレース活動の歴史はモトクロスが中心だったと言っても過言ではないだろう。1967年~2011年の間、カワサキモトクロスに関与したファクトリー契約ライダーは開発主体ライダーを含め延べ140名強。加えて、メカニックそして設計や実験担当の開発陣を含む組織の連綿と続いた歴史がカワサキレーシングチームを構成し、世界のレース活動の中心基地として活躍してきた。

★書籍「RACERS」vol06の、カワサキロードレース特集の巻末に、加藤編集長がインタビュー通じてのカワサキファクトリーチームの印象を編集後記として寄せている。それは、「参戦と撤退を繰り返すカワサキのロードレースに未来はあるか」というものだ。「他社は続けているのに、どうしてカワサキだけが参戦と撤退の歴史を繰り返して来たのか、その根源を分析しようと試みた。それは「小さい会社」ゆえだった。経営レベルが先行不安の情勢下に陥った場合、即効性のある緊急処置を求められると、どうしてもロードレース活動から撤退せざるを得なかった」と結論付けている。「小さい会社」ゆえの悲哀が、ロードレース運営の存続にも影響し続けた歴史だと言うことらしい。

一方、「モトクロス部隊がうらやましい」との記述もある。

「全日本モトクロスに行くと、今シーズンもカワサキワークスのテントが張られ、その中にファクトリーマシンがある。モトクロスにおけるファクトリー活動はここ30年以上途切れることはなかったと思う。ファクトリー活動によってKXの開発が進み、また活動によってカワサキのブランドイメージが向上し、結果KXが売れユーザー層も厚くなり、ファンは喜び、社員の士気も上がって、また新しい技術が投入されたファクトリーマシンが走り出す。そんな図式が連綿と続いている。翻ってロードはどうか。残念ながら、ファクトリーマシンを走らせて結果を残せばバイクが売れる時代ではなくなった。ならば、メーカーにとって、レースに参戦する大義は何だろう。」とカワサキのモトクロスとロードレースを対比させ所感を述べている。

カワサキのロードレース活動は参戦と撤退を繰り返さざるを得なかった、その歴史の主因をカワサキが「小さい会社」ゆえとする結論にはもう少し考察すべき事柄もあると思うが、しかし、多くの日本二輪企業担当者との面談を通じて各会社の企業文化を外から見た編集長の意見は、外部から見える企業の一つの姿として謙虚に受け取る必要がある。一方、外部からみたカワサキモトクロス活動の歴史への評価は、概ねその活動を高く評価しているものと受け取って良いと思われる。

★カワサキモトクロスレース活動が戦績を挙げ続けてきた歴史の一番の要因は、ファクトリーチームが技術部の開発チーム内に所属し量産車の開発をも一緒に担当してきた歴史にあるだろう。カワサキモトクロスのプレゼンスが次第に上昇してくると、常勝カワサキを維持し続ける必然性と責任に加え、いや負けるかもしれないという恐怖感が一緒になって自然と心中に沸き起こる。この恐怖感などは一度でもチャンピオンになった者でしか味わえないものだろうが、実際そうなってくる。しかし一方、チャンピオンを獲得し続けると、社内を含め周辺から雑多な雑音がそれとはなしに聞こえてくるものだ。これもカワサキモトクロスがその地位を確立したことを認める証左だと理解し納得してきた。当方が一休止すれば、敵がその席を占拠するだけのことで、尖閣と中国との関係と一緒の事だが、それでもレースに勝つ事の難しさを理解してくれた当時の事業本部長の支援には助けられた。

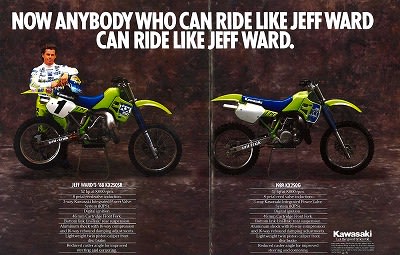

「誰でもJEFF WARDと同じマシンを購入出来るし、JEFF WARDと同じようにライディングすることが可能です」

カワサキのモトクロス開発組織は本当に小さな所帯だ。その中で持ち得る戦力で他社と互角に戦うために、カワサキ独自の戦略を立てた。

それは、全日本選手権は次年度以降の量産車の先行開発に専念することだった。他社の先駆的な機構を横目に眺めながら羨ましくはあったけど、自社の立ち位置は守った。他社に劣る戦力は如何ともしようがないが、持った戦力をフルに活用し全日本でのカワサキのプレゼンスを明確にすること、それは量産車の先行開発に徹することだった。その思想の延長上にKXシリーズが完成し、60cc~500ccまでの品揃えの完成と、その技術を活用してのKDX,KLX,そして三輪や四輪バギー車を自組織内で開発した。昔のように潤沢な資金などとは程遠い予算で、レース活動を継続し、成功させ、認知してもらうには量産KXを含むオフロード車の開発を広く手掛け事業経営に貢献すること。その間、技術者は複数の開発機種を同時に担当せざる得ず、ファクトリーライダーも量産車の開発に多くの時間を費やす事にならざる得なかった。

幸いにも、アメリカTeam Green組織の支援体制が確立した時期もあって、カワサキオフ車の追い風となり、生産ベースではカワサキオフ車の生産台数が一位を占める時期が数年に渡って何度もあった。この生産と開発ラインを完成し続けるために、全日本選手権レース参戦は必須だった。これが、カワサキモトクロスの成功の理由の一つでもある。

★カワサキの全日本モトクロス参戦史の中に、アメリカンライダーを起用した時期がある。'92~'94年のエディ・ウォーレン、'95~'97年のジェフ・マタセビッチだ。この時期は、前述したようにカワサキが勝利にこだわる姿勢を明確に打ち出し時期に相当する。

この経緯は「kawasaki DIRT.CHRONICLES vol09」に記載されているが、その記述通りである。全日本選手権にアメリカンライダー採用する是非については異論があってしかるべきだが、しかし、これを機に日本人ライダーの技量は確実にUPしたことは事実だし、更に言えば、E・ウォーレンが全日本選手権から引退する最終戦の菅生で、当時のホンダファクトリーの東福寺選手が全ライダを代表してウォーレンに感謝の挨拶をしてくれたことで、カワサキの選択が正解だったことが証明された。

それにしても、グローバルな時代と言われて久しいのに、「Motocross of Nationsの結果」には目を覆うばかり。

「kawasaki DIRT.CHRONICLES vol09」の一節から。

「外国人ライダーの起用には、チャンピオン獲得という使命以外にも目的がありました。当時からレース活動は量産車の先行開発の場という位置付けでしたが、日本人より速いペースで走れるアメリカンライダーを介せば、もっと高い次元での開発が行える。そしてマシン開発だけでなく、日本のモトクロス界に刺激を与え、全体のレベルアップにも貢献できる。そんな理想を掲げていたのですが、ただトップアメリカンを呼んでも、日本のレベルとは差がありすぎるという懸念がありました。ぶっちぎりで勝ちまくっては意味がない。程よく競り合いながら勝ち、日本人から見ても手が届くぐらいのライダーが理想でした。ちょうどいいのは誰か。この人選が難しかった部分でした」

「日本人は限界まで無理していないし、一方アメリカンたちは倒れる寸前まで攻めているんだなと、レースに対する姿勢の違いを痛感しました。みなさんはアメリカンなら全日本で勝てて当然だと思われるかもしれませんが、彼らがどれほど真剣に取り組んでいたのか、再認識してもいいのではないでしょうか。優等生だったウォーレンでも、負けた悔しさからトランスポーターの中でヘルメットを叩きつけていたことがありました。マタセビッチの場合は、2位のトロフィーをゴミ箱に投げ捨てていました。行儀は決してよくありませんが、彼らはとことん本気だったのです」