DVD「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙 」は面白かった。

見どころはメリル・ストリープのソックリさんだが、その演技は見事と言うほかない。顔の大写しが多い中、皺だらけの化粧の技術がすごい。年寄り独特の不随意に動く口元や 震える手など本物の年寄りとしか思えない。小さな店で牛乳パックが高いと嘆く婆さん。この婆さんが鉄の女と言われた、あのサッチャーかと一瞬目を疑った。この出だしで映画は始まる。

認知症を患ったサッチャーは、その自覚がないまま過去を回想するというパターンでストーリーが進行していく。

地方都市の食料品店に生まれ、若き日のマーガレットが夫のデニスからプロポーズを受けたとき、彼女はこんなふうに答えている。「私は他の女の子みたいに可愛らしく旦那のそばに付き従うことはできないし、一人で孤独に皿洗いにふけることもできない。ティーカップを洗いあげるだけでは死ねない」

映画の中の幾つかのセリフだけでもサッチャーがどんな政治家だったかわかるので、気になった場面をセリフと合わせて書いてみよう。議員を目指したマーガレット・ロバーツは保守党議員の言葉を真剣な眼差しで聞いている。

「政界に入るのは戦の前線にいるようなものだから」

「どこかの国の誇りを忘れた政治屋たちに、つぎのセリフを贈ろう・・「保守党の理念を再認識させてやりたい」「グレートブリテンをその名に恥じない偉大な国へ」」

男社会の国会に、食料品店の娘が乗り込んで頂点を極めるには、それ相応の試練があった。

下院議員選挙に初めて立候補して落選する25歳のころから 結婚し、やがて大臣になっていく過程での英国。労働組合は、基本的にデモやストライキをすることでしか所得拡大を計れない。そしてゴミが回収されなくなり、電車もバスも動かず、所謂「英国病」がイギリスに蔓延していた。大臣になったサッチャーは、労働組合のストによって出来たゴミの山を視察して歩く。

ちょうど、サッチャー政権誕生の前夜のできごとだったが、そこでサッチャーは下記の演説をする。

「我々保守党の目標は、人々に自由と機会を与え、可能性を開花させることだ。”皆平等”っていうふりは良くない」

「子供を励まし、より高い目標に向かわせよう。その子供たちが英国の明日を担うのだ」

「労働者を守るべく組織された組合が、労働者を働かせず、雇用を奪い、この国を弱体化させているのです」

「グレートブリテンをその名に恥じぬ偉大な国に!」

「無能極まりない今の労働党政権は誤った情報を流し、浪費を続けている。もう限界だ!」

やがて11年間も首相を務めたサッチャー物語はノンフィクションの映像もふんだんに使われ、その時代の世界情勢をみることができる。政界におけるサッチャーは、女性であるが故に風当たりが強く、自分を認めさせるために悪戦苦闘を強いられる日々が続く。彼女の主張である「自助努力・自己責任」のスローガンの下、労働運動に明け暮れる労働組合を無力化し、効率的な企業運営ができるようにしたいと考えていた。そんな中、あまりにも不甲斐なく弱腰な保守党に憤慨した彼女は、党首選に立候補することで安穏とした保守党に揺さぶりをかけ党全体の活性化を図りたいと考えた。しかし、周囲の政治家達は様々な思惑から、サッチャーを党首選に当選させるべく画策していた。発声練習やルックスなどについて指導を受けて党首選に当選、そして1979年、女性初のイギリス首相となる。

しかし、進む先には既得権益にしがみつくイギリス国民が横たわっている。

「小さい政府」を志向し、徹底した減税と支出削減を政策の柱に、規制緩和を推進する経済自由主義を信奉者だった、サッチャーは電話、ガス、空港、航空、水道などの国有企業を規制緩和で民営化し、そして法人税を値下げして、消費税を引き上げた。あわせて教育法を改革し、学校の独自性を認めず全国共通の教育システムを強制、教科書も一本化し「自虐的」人種差別や、植民地支配の歴史を改正していく。劇中にも出てくる米国のリーガン元大統領は「小さい政府」で自由経済主義を志向し成功したが、サッチャーも同志向を目指した。そんな中でのサッチャーの劇中会話。

「今の時代の問題の一つは、人々の関心は”どう感じるか”で”何を考えるか”と言うことではない。

”考え”とか”アイデア”こそが面白い。”考え”が”言葉”になり、その”言葉”が行動になって、”行動”が”習慣”になる。

”習慣”がその人の”人格”になり、その”人格”がその人の”運命”になる。”考え”が人間を創るのよ。」

「選挙で勝利したのは、この偉大な国を衰退から救うためです。

国民は私を選んだ。英国経済を立て直してくれると信じてね。 私はそれを実現します」

そして、フォークランド紛争勃発でのセリフはこうだった。

「アルゼンチンの軍事政権の英国領土侵攻を許すことはできません」「交渉についての私の立場を明確にします。 私は犯罪者やゴロツキとの交渉には応じません。英国領であるフォークランドをとり返します。 はっきり聞かせてください。戦てる可能性はありますか」

和平協議を勧めるアメリカ国務長官との交渉時におけるサッチャー首相の発言に国務長官はぐうの音もでない。

「英国住民は少数だから政治的、経済的にも重要ではないというのですか。

日本が真珠湾を奇襲した。1941年ですよ。あの時、米国は紳士らしく東條に和平を申し出ましたか。 ハワイの同胞を見捨てたのですか?」

「信条を貫くかどうかが問われています」

そして、「アルゼンチン軍艦を沈めて」と指示した。

紛争発生からわずか1週間程度で第1陣の艦隊を編成し出撃させたのに続いて、商船など民間船を多数徴用した国家的即応体制と危機対応能力を示した。

中でも、巨大客船「クィーン・エリザベスII世」を輸送船として徴用し、短期間のうちに所要の改造を施して実戦へ投入したことは特筆すべき点と評されている。

イギリス経済の低迷から支持率の低下に悩まされていたサッチャーは、戦争終結後「我々は決して後戻りしないのです」と力強く宣言し、支持率は73%を記録する。フォークランド紛争後、保守党はサッチャー政権誕生後2回目の総選挙で勝利し、これをきっかけにサッチャーはより急進的な経済改革の断行に向かう。この後、経済政策、いわゆる新自由経済政策が実を結び英国病から脱却、英国経済の復活が続く。「黒字、黒字、黒字」、「サッチャー景気!」

彼女の強烈なリーダーシップが大英帝国を復活させた。

サッチャーは11年もの長期政権を維持し続けたが、しかし、政権の終盤期に手がけた人頭税導入計画あたりから政府要人も離れていく。これを境に、首相を辞めた。その後のサッチャーは映画の序盤に戻り、亡くなった夫と過去を回想しながら食事する場面に戻っていく。「牛乳パックが49ペンスもする。 高い!」

★サッチャーは蔓延した英国病を退治し輝かしい大英帝国を復活させ、低迷していた経済を未曾有の好景気に変換させた。サッチャーが劇中に話したセリフの、労働党を日本の政権与党に置換えて読むと、当時の英国の惨状が今の日本と酷似していることで対比できる。翻って、日本にサッチャーのような強いリーダーが出現する可能性はあるだろうか。・・それは多分無いだろうという説がある。なぜなら、日本社会は年齢で上下関係をつくらないといけないぐらい平等で、強いリーダーをきらってきたという歴史がある、との説だ。日本は欧米みたいな対外的大戦争を経験する必要がなかったので、紛争=戦争を抑制するりーダーを必要としなかったとある。

「ジョーカー」

「ジョーカー」 「外事警察」

「外事警察」 「牧場経営者ダン・エヴァンスと無法者ベン・ウェイド」

「牧場経営者ダン・エヴァンスと無法者ベン・ウェイド」 「コンテイジョン」

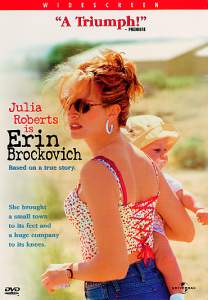

「コンテイジョン」 「Erin Brockovich」

「Erin Brockovich」 「砂嵐の中のイーサン・ハント」

「砂嵐の中のイーサン・ハント」 「砂嵐にかすむドバイのビル群」・・Wikipedia

「砂嵐にかすむドバイのビル群」・・Wikipedia

「アンダルシア」

「アンダルシア」