28日の日曜日、暖かな良いお天気になったので、久しぶりに博物館へ出かけてみることに。

館は、桜の名所でもある函館公園の中にあり、園路沿いにはテント張りの臨時仮設店が並んでいた。

やきとり、おでん、輪投げ、アニメ主人公風せん、などの定番である。

やきとり店から漂う、美味しそうな匂いに胃がグー。

小さいころを思い出した。

「さくら」は、天候不順日が多いため、まだ硬いつぼみのまま。

開花が、遅れているのがよく分かる。

しかし、鳥の「うそ」の被害がなくてなにより。

館では、「企画展・函館商人の人生模様」を、開催中。

二人の妻、二人の母、単身赴任、絵描きへの夢などで綴る展示物であった。

展示史料の大部分を占める「酒谷家」は、大町旧西警察署近くにあった「屋号・ワチガイ 酒谷」という酒問屋。

先祖は、北前船で活躍した船乗り。

箱館の地に人生の基点を移し、新たな舞台で活路を開いた。

私は学生時代、五稜郭地区の酒屋でバイト。

ここに、酒谷から配送車両がきていた。

酒谷商店は、純日本風家屋で、堂々たる漆喰造りだった。

昭和38年ころまでは、営業していたのを覚えているが、現在、正確な位置は忘れてしまった。

活気のよかった若い店員さんたちの掛け声が、聞こえていたのが夢のようだ。

別宅は、湯の川温泉街(現・東郵便局の対岸)にあった。

この展示は、5月31日まで。

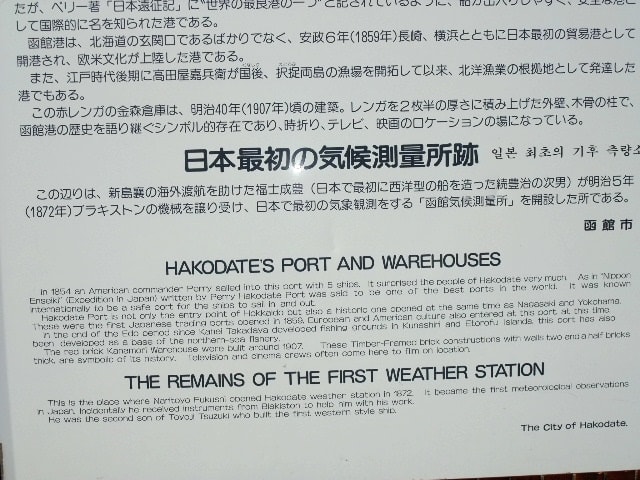

6月14日からは、「企画展・新島襄と幕末の箱館」が始まる。

担当学芸員は、「目下開催に向けて、多忙な日々が続いている」と。

展示内容に期待ができ、また足を運ぶことと思う。

館は、桜の名所でもある函館公園の中にあり、園路沿いにはテント張りの臨時仮設店が並んでいた。

やきとり、おでん、輪投げ、アニメ主人公風せん、などの定番である。

やきとり店から漂う、美味しそうな匂いに胃がグー。

小さいころを思い出した。

「さくら」は、天候不順日が多いため、まだ硬いつぼみのまま。

開花が、遅れているのがよく分かる。

しかし、鳥の「うそ」の被害がなくてなにより。

館では、「企画展・函館商人の人生模様」を、開催中。

二人の妻、二人の母、単身赴任、絵描きへの夢などで綴る展示物であった。

展示史料の大部分を占める「酒谷家」は、大町旧西警察署近くにあった「屋号・ワチガイ 酒谷」という酒問屋。

先祖は、北前船で活躍した船乗り。

箱館の地に人生の基点を移し、新たな舞台で活路を開いた。

私は学生時代、五稜郭地区の酒屋でバイト。

ここに、酒谷から配送車両がきていた。

酒谷商店は、純日本風家屋で、堂々たる漆喰造りだった。

昭和38年ころまでは、営業していたのを覚えているが、現在、正確な位置は忘れてしまった。

活気のよかった若い店員さんたちの掛け声が、聞こえていたのが夢のようだ。

別宅は、湯の川温泉街(現・東郵便局の対岸)にあった。

この展示は、5月31日まで。

6月14日からは、「企画展・新島襄と幕末の箱館」が始まる。

担当学芸員は、「目下開催に向けて、多忙な日々が続いている」と。

展示内容に期待ができ、また足を運ぶことと思う。