『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』(まぐまぐ!)

【最新号の告知】

第684号(Vol.21 no.7/No.684) 2025/4/19

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]

『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻(9)

LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第684号(Vol.21 no.7/No.684) 2025/4/19

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]

『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻(9)

LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

久しぶりに今回は、

季刊誌『LL(レフティーズ・ライフ)』の復刻です。

今回も新規入力分で、

すなわち「ネット初公開!」――ということになります。

ここまで8ページ一挙公開してきましたが、

今回はスペース的にむずかしく、前・後半二回に分けてお送りします。

┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓

ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]

『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻 (9)

(内容紹介)LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)

┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛

*(参照)――

・メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

第43号(No.43) 2006/8/12

<「国際左利きの日」記念号>「私にとっての左利き活動(3)」

■レフティやすおの左利き活動万歳■ ―隔号掲載―

私にとっての左利き活動(3)『LL』の時代

(参照)※『レフティやすおの左組通信』のページ

○レフティやすおの左利き自分史年表

○レフティーズ・ライフ(LL)再録(1)全号目次

・メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

第602号(No.602) 2021/9/4

「創刊600号突破記念―

私が影響を受けた左利き研究家・活動家(2)第二期・紙の時代―その1」

・ブログ『レフティやすおのお茶でっせ』2021.9.4

私が影響を受けた左利き研究家・活動家(2)第二期・紙の時代1

(創刊600号突破記念)-週刊ヒッキイ第602号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2021/09/post-57d0e5.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/e2aaaa56a6400bcc04d24d46a47d1d03

------------------------------------------------------------------

●『Lefties' Lifeレフティーズ・ライフ』LL10 概要

LL10 1996(平成8)年 秋号 A5版 8ページ

------------------------------------------------------------------

前説 The Compliments of the FALL Issue

―特集“左利きを科学する”(1)

------------------------------------------------------------------

左利きの生活 To Live In The Right-Handed World

―あなたの<左利き度>をしらべてみよう!

------------------------------------------------------------------

■その1■…………………………………………………………………………

スタンレー・コリン著 石山鈴子訳『左利きは危険がいっぱい』

((c)1992) 文藝春秋 刊より

(1) 利き手調査――あなたの利き手を調べてみましょう。

(2) 利き足調査――あなたの利き足はどちらでしょうか。

(3) 利き目調査――あなたの利き目はどちらでしょうか。

(4) 利き耳調査――あなたの利き耳はどちらでしょうか。

------------------------------------------------------------------

■その2■…………………………………………………………………………

前原勝矢著 『右利き・左利きの科学』((c)1989)

講談社ブルーバックス 刊 より

側性係数(LQ)を用いて利き手の程度を数値で確認してみよう

------------------------------------------------------------------

左利きの本だなぁ その8 お勉強編

前原勝矢著『右利き・左利きの科学 利き手・利き足・利き目・

利き耳…』講談社ブルーバックス (c)1989

―<あなたの左利き度をしらべてみよう>その2で引用した本。

------------------------------------------------------------------

左利き用の道具を知っていますか? 使ったことがありますか?

その9 Left-handed tools & goods

いつもポケットにウェンガー WENGER

―ウェンガー・スイス・アーミーナイフ レフトハンダー・シリーズ

------------------------------------------------------------------

右側の席から/左側の席から (読者のお便りコーナー)

Letters from the right/left side seats

―右側の席から/左利き用品メーカーより/左側の席から

------------------------------------------------------------------

左利きのテキスト本紹介

―全巻左利きに関するもの/左利きに関する章を含むもの

------------------------------------------------------------------

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

LL10 1996(平成8)年 秋号

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

------------------------------------------------------------------

前説 The Compliments of the FALL Issue

―特集“左利きを科学する”(1)

------------------------------------------------------------------

左利きに関するいちばんの疑問は、

「なぜ人間には右利きと左利きがあるのか?」ということでしょう。

それは「利き手はいかにしてつくられるのか?」と言い換えることも

できるかもしれません。

人が左利きになる理由・原因とはなにか?

今回からしばらくこの問題に挑戦してみましょう!

第一回は、アンケート編です。

「左利き」についてより深く知るために、まずあなたの利き手を調べて

みましょう。

科学啓蒙書から、利き手調査のための質問をひろってみました。

本題に入る前に、ちょっとした質問をします。

(『左利きは危険がいっぱい』スタンレー・コリン著 石山鈴子訳

文藝春秋 より)

次の○○○に「左利き」という言葉を当てはめたときに、Bさんの

いわんとする意味をどう解釈しますか?

Aさん「どんな具合でしたか?」

Bさん「彼の振るまいは、まるで○○○のようでしたよ」

これは、あなたの「左利き」に対するイメージに関する調査――

ハンディズム(利き手差別)について――でした。

例えば、「天才」とか「英雄」という言葉を当てはめると、万事うまく

行ったことになる。逆に、「大バカ者」とか「まぬけ」といった言葉を

入れると、ことがはかばかしくなかったことになる。

調査によると、「不器用だ」「まぬけだ」とか「場違いだ」「無礼だ」

など、91%の人がマイナスのイメージに解釈したという。

意識する、しないに関わらず、「左利き」に対して否定的な固定的観念

を持っている人が大部分なのだそうです。そして、残りの人はたぶん

左利きの人なのでしょう。

さて、あなたの場合はどうでしたか?

――From the Publisher やすお

------------------------------------------------------------------

左利きの生活 To Live In The Right-Handed World

―あなたの<左利き度>をしらべてみよう!

------------------------------------------------------------------

■その1■…………………………………………………………………………

スタンレー・コリン著 石山鈴子訳『左利きは危険がいっぱい』

((c)1992) 文藝春秋 1994 刊より

………………………………………………………………………………………

あなたの左利き度を、利き手・利き足・利き目・利き耳について

それぞれ調べてみましょう。

(1) 利き手調査――あなたの利き手を調べてみましょう。

下記の質問に答えてください。それぞれの動作にどちらの手を使うか、

もっとも良く当てはまるもの――「右」「左」「両方」――に○を

付けてください。

自信がないときは実際にやってみて、どちらの手を使っているか

確かめてください。

1 普段、字を書くとき―――――――――――― 右 左 両方

2 絵を描くとき――――――――――――――― 右 左 両方

3 ボールを投げたり、的に当てたりするとき―― 右 左 両方

4 テニスなどでラケットを握るとき―――――― 右 左 両方

5 歯ブラシを持つとき―――――――――――― 右 左 両方

6 ナイフでものを切るとき―――――――――― 右 左 両方

7 釘を打つとき、ハンマーを持つのは――――― 右 左 両方

8 マッチをするとき、マッチを持つのは―――― 右 左 両方

9 消しゴムで消すとき―――――――――――― 右 左 両方

10 トランプなど、カードを配るとき――――― 右 左 両方

11 針に糸を通すとき、糸を持つのは――――― 右 左 両方

12 ハエたたきを持つのは―――――――――― 右 左 両方

それぞれの答えのうち、「右」の答えに3、「両方」の答えには2を

掛け、その数に「左」の数を足したものが、あなたの得点です。

「右」 ×3=〔 〕

「両方」×2=〔 〕

「左」 =〔 〕

――――――――――

あなたの得点 〔 〕

得点33~36: 強度の右手利き

29~32:中程度の右手利き

25~28: 軽度の右手利き

24: 両手利き

20~23: 軽度の左手利き

16~19:中程度の左手利き

12~15: 強度の左手利き

(2) 利き足調査――あなたの利き足はどちらでしょうか。

利き手の場合と同じ要領で行ってください。

1 ボールを蹴ったり、的に当てたりするとき――― 右 左 両方

2 足の爪先で小石を拾い上げたいと思ったとき―― 右 左 両方

3 虫を踏みつぶすとき―――――――――――― 右 左 両方

4 椅子の上に足をのせなければならないとき、

どちらから先にのせますか―――――――――― 右 左 両方

(3) 利き目調査――あなたの利き目はどちらでしょうか。

利き手の場合と同じ要領で行ってください。

1 望遠鏡をのぞくとき―――――――― 右 左 両方

2 瓶の中をのぞくとき―――――――― 右 左 両方

3 鍵穴からのぞくとき―――――――― 右 左 両方

4 ライフルの照準を合わせるとき――― 右 左 両方

(4) 利き耳調査――あなたの利き耳はどちらでしょうか。

利き手の場合と同じ要領で行ってください。

1 締め切ったドアの向こうに会話を聞くとき、

どちらの耳をドアにあてますか――――― 右 左 両方

2 ラジオのイアホンは―――――――――― 右 左 両方

3 人の心臓の鼓動を聞くとき――――――― 右 左 両方

4 時計のコチコチという音を聞くとき――― 右 左 両方

(2)(3)(4)それぞれの利き側の得点

11~12: 強度の右側利き

9~10:混合型の右側利き

8: 両側利き

6~7:混合型の左側利き

4~5: 強度の左側利き

調査によると、

強度の右手利きは、72%

強度の左手利きは、 5%

両手もしくは混合型は、22%

それにひきかえ、利き足では、

強度の右足利きは、46%

強度の左足利きは、 4%

混合型は、 50%

利き目でも、

強度の右目利きは、54%

強度の左目利きは、 5%

混合型は、 41%

にものぼるという。

利き耳は、もっと希薄で、

強度の右耳利きは、35%

強度の左目利きは、 5%

混合型は、 60%

と、右耳利きはわずか35%で、大半は混合型を示すという。

さて、あなたの場合は?

■その2■…………………………………………………………………………

前原勝矢著 『右利き・左利きの科学』((c)1989)

講談社ブルーバックス 刊 より

………………………………………………………………………………………

利き手は、右または左と二分されるものではなく、右に近い両手利きや

左に近い両手利きなど、様々な程度の両手利きが存在する。

側性係数(LQ)を用いて、利き手の程度を数値で確認してみよう。

1 文字を書く―――――― 右手 左手 両手

2 ハシをつかう――――― 右手 左手 両手

3 絵をかく――――――― 右手 左手 両手

4 ハサミをつかう―――― 右手 左手 両手

5 ボールを投げる―――― 右手 左手 両手

6 歯ブラシをつかう――― 右手 左手 両手

7 スプーンをつかう――― 右手 左手 両手

8 短いホーキを持つ――― 右手 左手 両手

9 マッチをする――――― 右手 左手 両手

10 ビンのフタをひねる― 右手 左手 両手

〔計算式〕LQ=100×(右-左)÷(右+左+両手)

すべての動作を右手で行う人は、LQ=プラス100。

逆にすべての動作を左手で使う人は、マイナス100。

右手利きから左手利きまで20段階に評価することができる。

結果は以下のとおり。あなたはどうでしたか?

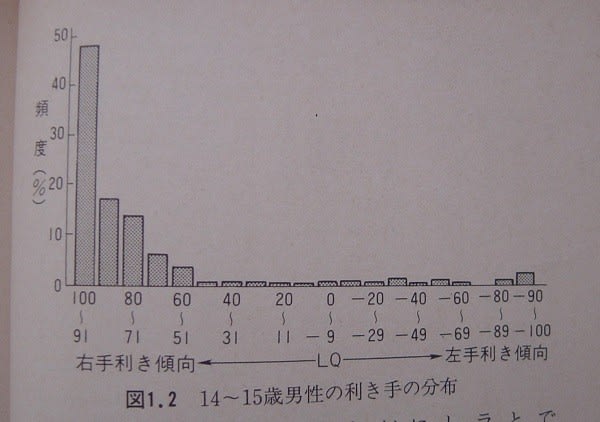

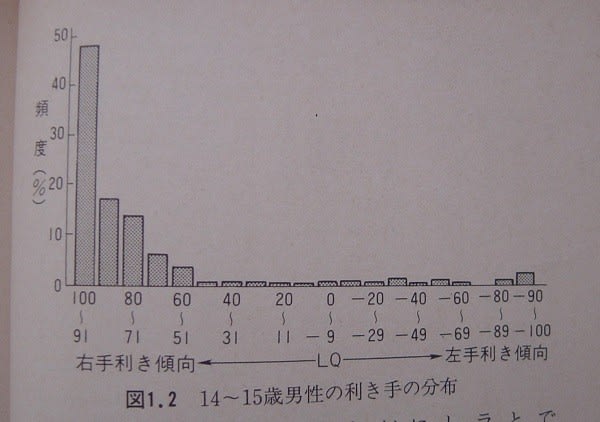

(*注:以下に『右利き・左利きの科学』から写した、

手書きのグラフを図示。今回は数値で表現してみました。)

【14~15歳の男性の利き手分布】

100~91 :50%弱 ―――――↑右手利き傾向

90~81 :20%弱

80~71 :15%ぐらい

70~61 :7~8%ぐらい

60~51 :5%ぐらい

50~41 :3%ぐらい

40~31 :2~3%

20~11 :2%ぐらい

0~-9 :2%ぐらい

-20~-29:1~2%

-40~-49:2~3%

-60~-69:2~3%

-80~-89:3%ぐらい

-90~-100:5%ぐらい ―――↓左手利き傾向

LQの値が高い(プラス)ほど、右手利き傾向が強く、

低い(マイナス)ほど、左手利き傾向が強い。

【動作の難易度による右手利き頻度の違い】

びんのふた:80%弱

ほうきをもつ:87~88%

歯ブラシ:90%弱

さじをもつ:92%ぐらい

ボール投げ:93%ぐらい

マッチ:94%ぐらい

ハシ:95%ぐらい

ハサミ:96%ぐらい

絵画:97%ぐらい

書字:98%ぐらい

難しい動作ほど利き手がハッキリする。

・・・

以上、ここまでで前半4ページ分が終了です。

紙版の誌面では、余白を利用して、うまく詰めて紹介していました。

こちらでは、その辺がむずかしく、長くなってしまいました。

次回、後半の5~8ページ分を紹介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻(9)LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)」と題して、今回は全紹介です。

紙版の復刻版の10号まで来ましたが、いよいよゴール間近となりました。

このあと、本格的に活動が進むのかと思っていたのですが、仕事が忙しくなったり、ちょっとした病気になったり、で頓挫してしまいます。

やはり無理は良くないということだったのですね。

背伸びしていたようです。

何事もほどほどにしておくべきでした。

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

週刊ヒッキイ第684号-告知-『左組通信』復活計画[36]『LL』復刻(9)LL10 1996年秋号(前)

--

【最新号の告知】

第684号(Vol.21 no.7/No.684) 2025/4/19

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]

『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻(9)

LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第684号(Vol.21 no.7/No.684) 2025/4/19

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]

『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻(9)

LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

久しぶりに今回は、

季刊誌『LL(レフティーズ・ライフ)』の復刻です。

今回も新規入力分で、

すなわち「ネット初公開!」――ということになります。

ここまで8ページ一挙公開してきましたが、

今回はスペース的にむずかしく、前・後半二回に分けてお送りします。

┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓

ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]

『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻 (9)

(内容紹介)LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)

┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛

*(参照)――

・メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

第43号(No.43) 2006/8/12

<「国際左利きの日」記念号>「私にとっての左利き活動(3)」

■レフティやすおの左利き活動万歳■ ―隔号掲載―

私にとっての左利き活動(3)『LL』の時代

(参照)※『レフティやすおの左組通信』のページ

○レフティやすおの左利き自分史年表

○レフティーズ・ライフ(LL)再録(1)全号目次

・メルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

第602号(No.602) 2021/9/4

「創刊600号突破記念―

私が影響を受けた左利き研究家・活動家(2)第二期・紙の時代―その1」

・ブログ『レフティやすおのお茶でっせ』2021.9.4

私が影響を受けた左利き研究家・活動家(2)第二期・紙の時代1

(創刊600号突破記念)-週刊ヒッキイ第602号

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2021/09/post-57d0e5.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/e2aaaa56a6400bcc04d24d46a47d1d03

------------------------------------------------------------------

●『Lefties' Lifeレフティーズ・ライフ』LL10 概要

LL10 1996(平成8)年 秋号 A5版 8ページ

------------------------------------------------------------------

前説 The Compliments of the FALL Issue

―特集“左利きを科学する”(1)

------------------------------------------------------------------

左利きの生活 To Live In The Right-Handed World

―あなたの<左利き度>をしらべてみよう!

------------------------------------------------------------------

■その1■…………………………………………………………………………

スタンレー・コリン著 石山鈴子訳『左利きは危険がいっぱい』

((c)1992) 文藝春秋 刊より

(1) 利き手調査――あなたの利き手を調べてみましょう。

(2) 利き足調査――あなたの利き足はどちらでしょうか。

(3) 利き目調査――あなたの利き目はどちらでしょうか。

(4) 利き耳調査――あなたの利き耳はどちらでしょうか。

------------------------------------------------------------------

■その2■…………………………………………………………………………

前原勝矢著 『右利き・左利きの科学』((c)1989)

講談社ブルーバックス 刊 より

側性係数(LQ)を用いて利き手の程度を数値で確認してみよう

------------------------------------------------------------------

左利きの本だなぁ その8 お勉強編

前原勝矢著『右利き・左利きの科学 利き手・利き足・利き目・

利き耳…』講談社ブルーバックス (c)1989

―<あなたの左利き度をしらべてみよう>その2で引用した本。

------------------------------------------------------------------

左利き用の道具を知っていますか? 使ったことがありますか?

その9 Left-handed tools & goods

いつもポケットにウェンガー WENGER

―ウェンガー・スイス・アーミーナイフ レフトハンダー・シリーズ

------------------------------------------------------------------

右側の席から/左側の席から (読者のお便りコーナー)

Letters from the right/left side seats

―右側の席から/左利き用品メーカーより/左側の席から

------------------------------------------------------------------

左利きのテキスト本紹介

―全巻左利きに関するもの/左利きに関する章を含むもの

------------------------------------------------------------------

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

LL10 1996(平成8)年 秋号

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

------------------------------------------------------------------

前説 The Compliments of the FALL Issue

―特集“左利きを科学する”(1)

------------------------------------------------------------------

左利きに関するいちばんの疑問は、

「なぜ人間には右利きと左利きがあるのか?」ということでしょう。

それは「利き手はいかにしてつくられるのか?」と言い換えることも

できるかもしれません。

人が左利きになる理由・原因とはなにか?

今回からしばらくこの問題に挑戦してみましょう!

第一回は、アンケート編です。

「左利き」についてより深く知るために、まずあなたの利き手を調べて

みましょう。

科学啓蒙書から、利き手調査のための質問をひろってみました。

本題に入る前に、ちょっとした質問をします。

(『左利きは危険がいっぱい』スタンレー・コリン著 石山鈴子訳

文藝春秋 より)

次の○○○に「左利き」という言葉を当てはめたときに、Bさんの

いわんとする意味をどう解釈しますか?

Aさん「どんな具合でしたか?」

Bさん「彼の振るまいは、まるで○○○のようでしたよ」

これは、あなたの「左利き」に対するイメージに関する調査――

ハンディズム(利き手差別)について――でした。

例えば、「天才」とか「英雄」という言葉を当てはめると、万事うまく

行ったことになる。逆に、「大バカ者」とか「まぬけ」といった言葉を

入れると、ことがはかばかしくなかったことになる。

調査によると、「不器用だ」「まぬけだ」とか「場違いだ」「無礼だ」

など、91%の人がマイナスのイメージに解釈したという。

意識する、しないに関わらず、「左利き」に対して否定的な固定的観念

を持っている人が大部分なのだそうです。そして、残りの人はたぶん

左利きの人なのでしょう。

さて、あなたの場合はどうでしたか?

――From the Publisher やすお

------------------------------------------------------------------

左利きの生活 To Live In The Right-Handed World

―あなたの<左利き度>をしらべてみよう!

------------------------------------------------------------------

■その1■…………………………………………………………………………

スタンレー・コリン著 石山鈴子訳『左利きは危険がいっぱい』

((c)1992) 文藝春秋 1994 刊より

………………………………………………………………………………………

あなたの左利き度を、利き手・利き足・利き目・利き耳について

それぞれ調べてみましょう。

(1) 利き手調査――あなたの利き手を調べてみましょう。

下記の質問に答えてください。それぞれの動作にどちらの手を使うか、

もっとも良く当てはまるもの――「右」「左」「両方」――に○を

付けてください。

自信がないときは実際にやってみて、どちらの手を使っているか

確かめてください。

1 普段、字を書くとき―――――――――――― 右 左 両方

2 絵を描くとき――――――――――――――― 右 左 両方

3 ボールを投げたり、的に当てたりするとき―― 右 左 両方

4 テニスなどでラケットを握るとき―――――― 右 左 両方

5 歯ブラシを持つとき―――――――――――― 右 左 両方

6 ナイフでものを切るとき―――――――――― 右 左 両方

7 釘を打つとき、ハンマーを持つのは――――― 右 左 両方

8 マッチをするとき、マッチを持つのは―――― 右 左 両方

9 消しゴムで消すとき―――――――――――― 右 左 両方

10 トランプなど、カードを配るとき――――― 右 左 両方

11 針に糸を通すとき、糸を持つのは――――― 右 左 両方

12 ハエたたきを持つのは―――――――――― 右 左 両方

それぞれの答えのうち、「右」の答えに3、「両方」の答えには2を

掛け、その数に「左」の数を足したものが、あなたの得点です。

「右」 ×3=〔 〕

「両方」×2=〔 〕

「左」 =〔 〕

――――――――――

あなたの得点 〔 〕

得点33~36: 強度の右手利き

29~32:中程度の右手利き

25~28: 軽度の右手利き

24: 両手利き

20~23: 軽度の左手利き

16~19:中程度の左手利き

12~15: 強度の左手利き

(2) 利き足調査――あなたの利き足はどちらでしょうか。

利き手の場合と同じ要領で行ってください。

1 ボールを蹴ったり、的に当てたりするとき――― 右 左 両方

2 足の爪先で小石を拾い上げたいと思ったとき―― 右 左 両方

3 虫を踏みつぶすとき―――――――――――― 右 左 両方

4 椅子の上に足をのせなければならないとき、

どちらから先にのせますか―――――――――― 右 左 両方

(3) 利き目調査――あなたの利き目はどちらでしょうか。

利き手の場合と同じ要領で行ってください。

1 望遠鏡をのぞくとき―――――――― 右 左 両方

2 瓶の中をのぞくとき―――――――― 右 左 両方

3 鍵穴からのぞくとき―――――――― 右 左 両方

4 ライフルの照準を合わせるとき――― 右 左 両方

(4) 利き耳調査――あなたの利き耳はどちらでしょうか。

利き手の場合と同じ要領で行ってください。

1 締め切ったドアの向こうに会話を聞くとき、

どちらの耳をドアにあてますか――――― 右 左 両方

2 ラジオのイアホンは―――――――――― 右 左 両方

3 人の心臓の鼓動を聞くとき――――――― 右 左 両方

4 時計のコチコチという音を聞くとき――― 右 左 両方

(2)(3)(4)それぞれの利き側の得点

11~12: 強度の右側利き

9~10:混合型の右側利き

8: 両側利き

6~7:混合型の左側利き

4~5: 強度の左側利き

調査によると、

強度の右手利きは、72%

強度の左手利きは、 5%

両手もしくは混合型は、22%

それにひきかえ、利き足では、

強度の右足利きは、46%

強度の左足利きは、 4%

混合型は、 50%

利き目でも、

強度の右目利きは、54%

強度の左目利きは、 5%

混合型は、 41%

にものぼるという。

利き耳は、もっと希薄で、

強度の右耳利きは、35%

強度の左目利きは、 5%

混合型は、 60%

と、右耳利きはわずか35%で、大半は混合型を示すという。

さて、あなたの場合は?

■その2■…………………………………………………………………………

前原勝矢著 『右利き・左利きの科学』((c)1989)

講談社ブルーバックス 刊 より

………………………………………………………………………………………

利き手は、右または左と二分されるものではなく、右に近い両手利きや

左に近い両手利きなど、様々な程度の両手利きが存在する。

側性係数(LQ)を用いて、利き手の程度を数値で確認してみよう。

1 文字を書く―――――― 右手 左手 両手

2 ハシをつかう――――― 右手 左手 両手

3 絵をかく――――――― 右手 左手 両手

4 ハサミをつかう―――― 右手 左手 両手

5 ボールを投げる―――― 右手 左手 両手

6 歯ブラシをつかう――― 右手 左手 両手

7 スプーンをつかう――― 右手 左手 両手

8 短いホーキを持つ――― 右手 左手 両手

9 マッチをする――――― 右手 左手 両手

10 ビンのフタをひねる― 右手 左手 両手

〔計算式〕LQ=100×(右-左)÷(右+左+両手)

すべての動作を右手で行う人は、LQ=プラス100。

逆にすべての動作を左手で使う人は、マイナス100。

右手利きから左手利きまで20段階に評価することができる。

結果は以下のとおり。あなたはどうでしたか?

(*注:以下に『右利き・左利きの科学』から写した、

手書きのグラフを図示。今回は数値で表現してみました。)

【14~15歳の男性の利き手分布】

100~91 :50%弱 ―――――↑右手利き傾向

90~81 :20%弱

80~71 :15%ぐらい

70~61 :7~8%ぐらい

60~51 :5%ぐらい

50~41 :3%ぐらい

40~31 :2~3%

20~11 :2%ぐらい

0~-9 :2%ぐらい

-20~-29:1~2%

-40~-49:2~3%

-60~-69:2~3%

-80~-89:3%ぐらい

-90~-100:5%ぐらい ―――↓左手利き傾向

LQの値が高い(プラス)ほど、右手利き傾向が強く、

低い(マイナス)ほど、左手利き傾向が強い。

【動作の難易度による右手利き頻度の違い】

びんのふた:80%弱

ほうきをもつ:87~88%

歯ブラシ:90%弱

さじをもつ:92%ぐらい

ボール投げ:93%ぐらい

マッチ:94%ぐらい

ハシ:95%ぐらい

ハサミ:96%ぐらい

絵画:97%ぐらい

書字:98%ぐらい

難しい動作ほど利き手がハッキリする。

・・・

以上、ここまでで前半4ページ分が終了です。

紙版の誌面では、余白を利用して、うまく詰めて紹介していました。

こちらでは、その辺がむずかしく、長くなってしまいました。

次回、後半の5~8ページ分を紹介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [36]『LL(レフティーズ・ライフ)』復刻(9)LL10 1996(平成8)年 秋号(前半)」と題して、今回は全紹介です。

紙版の復刻版の10号まで来ましたが、いよいよゴール間近となりました。

このあと、本格的に活動が進むのかと思っていたのですが、仕事が忙しくなったり、ちょっとした病気になったり、で頓挫してしまいます。

やはり無理は良くないということだったのですね。

背伸びしていたようです。

何事もほどほどにしておくべきでした。

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

週刊ヒッキイ第684号-告知-『左組通信』復活計画[36]『LL』復刻(9)LL10 1996年秋号(前)

--