『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』第644号 【別冊 編集後記】

第644号(No.644) 2023/6/17

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23]

<左利きプチ・アンケート> 全公開(23)「利き手調査」番外

第46回 利き手テストと意識の一致度は?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第644号(No.644) 2023/6/17

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23]

<左利きプチ・アンケート> 全公開(23)「利き手調査」番外

第46回 利き手テストと意識の一致度は?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、<利き手調査アンケート>の番外として、

利き手テストの結果とご自身の思っている利き手とのあいだに、

違いがあったかどうかを調べるアンケートで、

「自己申告版」にあたります。

┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓

ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23]

<左利きプチ・アンケート> 全公開(23)

「利き手調査」アンケート編・番外

第46回 利き手テストと意識の一致度は?

┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛

●第46回 利き手テストと意識の一致度は?

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

左利きを考える レフティやすおの左組通信

Lefty Yasuo's HIDARIGUMI Announcement

<左利きプチ・アンケート>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>

第46回 利き手テストと意識の一致度は?

(自己申告による利き手別の投票による )

(初出)2007.11.25 (最終)

------------------------------------------------------------------

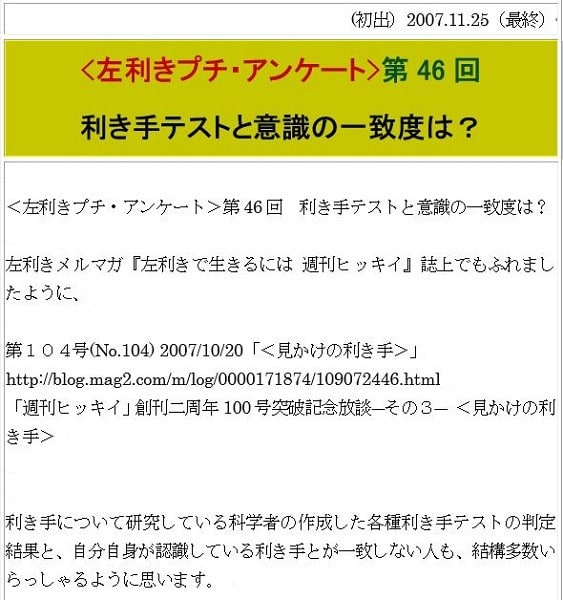

<左利きプチ・アンケート>第46回

利き手テストと意識の一致度は?

http://personal-dictionary.com/enq/view/enq.asp?EID=54255

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回 利き手テストと意識の一致度は?

左利きメルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイ』誌上でも

ふれましたように、

第104号(No.104) 2007/10/20「<見かけの利き手>」

「週刊ヒッキイ」創刊二周年100号突破記念放談―その3―

<見かけの利き手>

利き手について研究している科学者の作成した

各種利き手テストの判定結果と、

自分自身が認識している利き手とが一致しない人も、

結構多数いらっしゃるように思います。

当アンケートでも何度か利き手テストを紹介しています。

06.9.24 第33回 新版・利き手調査第1回

―利き手テスト側性係数を調べる

(前原勝矢/著『右利き・左利きの科学』講談社ブルーバックス

1989/6/1刊 で紹介されているテスト)

06.11.26 第35回 新版・利き手調査第2回

―エディンバラ利き手調査

(八田武志/著『左ききの神経心理学』医歯薬出版1996刊 による)

07.1.28 第37回 新版・利き手調査第3回

―H.N.きき手テスト

(八田武志/著『左ききの神経心理学』医歯薬出版1996刊 による)

07.3.25 第39回 新版・利き手調査第4回

―chapman利き手テスト

(八田武志/著『左ききの神経心理学』医歯薬出版1996刊 による)

07.5.27 第41回 新版・利き手調査第5回

―マクマナスの利き手テスト

(クリス・マクマナス/著『非対称の起源―偶然か、必然か』

大貫昌子/訳 講談社ブルーバックス 2006・原著2002刊 による)

各テストは、十項目程度の主に片手で行う作業において、

どちらの手を使うかということを問うもので、

それぞれの項目で実際に自分が使う手はどちらであるかを答えて、

その項目数(もしくは点数)で、

「右(手)利き」なり「左(手)利き」なりを判定するものです。

中間的な「両(手)利き」の判定を下すテストもあります。

各アンケートの結果をご覧いただいてもわかりますように、

テストの判定結果と、

自分の意識している「利き手」とが一致する人もいます。

しかし、テストの結果による数値的に見た「利き手」の判定と、

自分の考えている―自称している「利き手」とは異なる、

という場合もあります。

あなたの場合はどうでしょうか。

利き手テストの判定結果と自分の意識との一致度は?

*投票者の利き手別で選択肢を用意しています。

ご自身でご自分の利き手を右もしくは左と、

どちらか判断した上で投票してください。

*一言言わせて、という方は投票後に表示されます一番下の

「ご意見ボード」をご利用ください。

もっと言わせて、という方は掲示板もご利用ください。

貴方のご意見ご感想をお聞かせください。

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する

2 ( 〃 )まあまあ一致する

3 ( 〃 )さほど一致しない

4 ( 〃 )全く一致しない

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する

6 ( 〃 )まあまあ一致する

7 ( 〃 )さほど一致しない

8 ( 〃 )全く一致しない

現在の結果を見る(ご意見ボードはこちら)

________________________________________

●利き手調査テスト関連アンケート

第14回 貴方の利き目は右左どちらですか

第20回 利き手調査1回目―側性係数を調べてみよう

第22回 エディンバラ利き手調査

第23回 利き手調査3回目―H.N.きき手テスト

第24回 利き手調査第4回chapman利き手テスト

第28回 利き足を調べてみよう・チャップマン利き足テスト

(自己申告による利き手別の投票アンケート)

第33回 新版・利き手調査第1回―利き手テスト側性係数を調べる

第35回 新版・利き手調査第2回―エディンバラ利き手調査

第37回 新版・利き手調査第3回―H.N.きき手テスト

第39回 新版・利き手調査第4回-chapman利き手テスト

第41回 新版・利き手調査第5回 マクマナスの利き手テスト

第49回 新版・利き目は右左どちらですか?

------------------------------------------------------------------

投票結果

実施期間2007.10.28-11.24(4週間・総数=17/R=5:L=13)

------------------------------------------------------------------

1(右利きの投票者)ほぼ一致する 2

2( 〃 )まあまあ一致す 0

3( 〃 )さほど一致しない 2

4( 〃 )全く一致しない 1

5(左利きの投票者)ほぼ一致する 6

6( 〃 )まあまあ一致す 1

7( 〃 )さほど一致しない 5

8( 〃 )全く一致しない 1

ご意見ボードへの書き込み

ご意見はありません

------------------------------------------------------------------

投票結果 12:02 2007/12/15

(総数=17/R=5:L=13)

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 7

2 ( 〃 )まあまあ一致する 2

3 ( 〃 )さほど一致しない 3

4 ( 〃 )全く一致しない 2

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 7

6 ( 〃 )まあまあ一致する 2

7 ( 〃 )さほど一致しない 6

8 ( 〃 )全く一致しない 1

≫何を持って左利き右利きというかは人によって違うんだろう、

字を書くとか箸を持つとかで決める人も多い、そういう場合は

右手を使うように指導された人は自分を右利きというんだろう。

それでテストすると違ってくるというわけだ。

本当の利き手はそういうもんじゃないってこと。

覚えたことじゃなくて無意識に出す手だったりするんだなあ。

【右田左太郎│07/12/15 0:02:04】――(転載了解済み 2023.6.13-ly)

------------------------------------------------------------------

投票結果 23:42 2008/09/24

(総数=134/R=66:L=68

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 22

2 ( 〃 )まあまあ一致する 12

3 ( 〃 )さほど一致しない 16

4 ( 〃 )全く一致しない 16

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 20

6 ( 〃 )まあまあ一致する 16

7 ( 〃 )さほど一致しない 17

8 ( 〃 )全く一致しない 15

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回 利き手テストと意識の一致度は?

投票結果 17:01 2009/01/22

(総数=162/R=79:L=83

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 24

2 ( 〃 )まあまあ一致する 16

3 ( 〃 )さほど一致しない 19

4 ( 〃 )全く一致しない 20

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 24

6 ( 〃 )まあまあ一致する 17

7 ( 〃 )さほど一致しない 22

8 ( 〃 )全く一致しない 20

------------------------------------------------------------------

投票結果 15:46 2011/12/01

(総数=454/R=235:L=219

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 68

2 ( 〃 )まあまあ一致する 49

3 ( 〃 )さほど一致しない 53

4 ( 〃 )全く一致しない 65

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 59

6 ( 〃 )まあまあ一致する 48

7 ( 〃 )さほど一致しない 62

8 ( 〃 )全く一致しない 50

------------------------------------------------------------------

投票結果 2016.9.19

(総数=488/R=254:L=234

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 73

2 ( 〃 )まあまあ一致する 53

3 ( 〃 )さほど一致しない 59

4 ( 〃 )全く一致しない 69

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 63

6 ( 〃 )まあまあ一致する 51

7 ( 〃 )さほど一致しない 67

8 ( 〃 )全く一致しない 53

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回 利き手テストと意識の一致度は?

【最終投票結果】

(総数=530/R=272:L=258

http://personal-dictionary.com/enq/view/view.asp?EID=54255

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 78 ------◎

2 ( 〃 )まあまあ一致する 57 --×

3 ( 〃 )さほど一致しない 68 ----□

4 ( 〃 )全く一致しない 69 -----○

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 74 ------◎

6 ( 〃 )まあまあ一致する 52 --×

7 ( 〃 )さほど一致しない 73 -----○

8 ( 〃 )全く一致しない 59 ---□

≫何を持って左利き右利きというかは人によって違うんだろう、

字を書くとか箸を持つとかで決める人も多い、そういう場合は

右手を使うように指導された人は自分を右利きというんだろう。

それでテストすると違ってくるというわけだ。

本当の利き手はそういうもんじゃないってこと。

覚えたことじゃなくて無意識に出す手だったりするんだなあ。

【右田左太郎│07/12/15 0:02:04】――(転載了解済み 2023.6.13-ly)

------------------------------------------------------------------

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2023.6.13(追記)

最終的な結果を見ますと、

最多は「ほぼ一致する」ですが、「一致」「不一致」に大別しますと、

ほぼ同数といってもいい状況です。

で、「右利きの投票者」では、

「ほぼ一致」と「全く一致しない」の両極が多いパターンです。

「左利きの投票者」では、両極というよりは、

「まあ一致する」と「さほど一致しない」と、

不一致度のレベルが少し弱くなっている感じです。

この辺がちょっと違うようで、

何かしら左利きの人の特徴になっているのかもしれません。

このアンケートとは別に、あくまでも私個人の一般的な印象ですが、

「左利きの人」に分類される人たちというのは、

様々なパターンがあるように感じます。

その点、「右利きの人」は比較的一様な標準形のようなものがある、

と感じます。

その辺の違いについて考慮すべき点があると思われます。

●一般的な利き手に対する認識と研究者のそれとの違い

世間一般では「利き手」といいますと、

「右利きか左利きか」の二者択一のように考えがちです。

「利き手」というのは、字を書くとか箸を使うとか刃物を使うとか、

主に片手で行う動作についてどちらの手を使うか、で決めるものです。

実際に右手使いの人が多数なので、「右利き」が標準とされています。

で、「右利き」以外の人はみな「左利き」と考えられがちです。

せいぜい「私は両利きです」と一部の人が発言する程度。

しかし実際に利き手について研究されている方々の考えでは、

利き手というものは、

各種の利き手テストの結果を、グラフにしますとわかりますように、

右利きから左利きまでその程度の差はあるものの、一続きの連続体で、

スイッチをオン・オフするように、右だ左だと分かれるものではない、

といいます。

利き手テストの結果を、

左端に「強い左利き」を、右端に「強い右利き」をおいて、

その分布をみますと、「J」の字のような曲線を描くといいます。

「J」の字の右端のお玉の柄のような縦棒の部分が

「強い右利き」の人で(私の思うに約半数の人)、

「J」の字の左端の小さな盛り上がりの部分が「強い左利き」

(一割程度か?)、

「J」の字の真ん中のへこんだ底の部分が、

弱い右利きや弱い左利きの人(私のいう中間の人で、四割程度か?)。

「片手利き」ともいうべき、「強い右利き」「強い左利き」の人は

合わせても60%程度ではないか、と思われます。

残りの三分の一以上を占めるであろう、

右利き左利きどちらの要素も幾分かずつ持っている、

中間の人たちの存在が、「左利き」に対する一般の人たちの認識を

複雑なものにしている、といえるのではないでしょうか。

ゆえに、それぞれの個人の意識としての「利き手」と

「利き手テスト」で測られる「利き手」の傾向とは、必ずしも一致せず、

こういう今回のアンケートのような結果が生まれるのではないか、

というのが、このたびの私の見解です。

・・・

今回のアンケートでも、結局「右利きの人」と「左利きの人」で、

あまり明確な違いというものは見られなかったように思います。

どのような調べ方をすればいいのか、

もう少し研究する余地があるようです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23] <左利きプチ・アンケート> 全公開(23)「利き手調査」番外 第46回 利き手テストと意識の一致度は?」と題して、今回も全紹介です。

これで一連の「利き手テスト」に関するアンケートは終了です。

今見返してみますと、初期のものは購読者数も少なく、

結果投票者も少なく、これといった成果もありませんでした。

その後、mixiからの投票者が増えた回もあり、

数値だけはかなりに上ったケースもありました。

きちんと分析できる人間なら、それぞれに意味のあるものにできたかも、

という思いもあります。

またいずれ、改めて「利き手テスト」を扱ったアンケートに

チャレンジする機会があれば、と考えています。

・・・

次回からは、<左利きプチ・アンケート>全64本の中から、私が気になったものを紹介してゆく予定です。

読者・閲覧者の皆様も「これを紹介して欲しい」というものがあれば、ぜひご連絡ください。

*参照:『レフティやすおのお茶でっせ』2016.09.21

『左利きを考える-レフティやすおの左組通信』目次―『左組通信』から

「新生活」版

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">『左組通信』復活計画<左利きプチ・アンケート>(23)利き手テストとの一致度は?-週刊ヒッキイ第644号

--

第644号(No.644) 2023/6/17

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23]

<左利きプチ・アンケート> 全公開(23)「利き手調査」番外

第46回 利き手テストと意識の一致度は?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇◆◇◆◇◆ 左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii ◆◇◆◇◆◇

【左利きを考えるレフティやすおの左組通信】メールマガジン

右利きにも左利きにも優しい左右共存共生社会の実現をめざして

左利きおよび利き手についていっしょに考えてゆきましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第644号(No.644) 2023/6/17

「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23]

<左利きプチ・アンケート> 全公開(23)「利き手調査」番外

第46回 利き手テストと意識の一致度は?」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、<利き手調査アンケート>の番外として、

利き手テストの結果とご自身の思っている利き手とのあいだに、

違いがあったかどうかを調べるアンケートで、

「自己申告版」にあたります。

┏ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┓

ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23]

<左利きプチ・アンケート> 全公開(23)

「利き手調査」アンケート編・番外

第46回 利き手テストと意識の一致度は?

┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ┛

●第46回 利き手テストと意識の一致度は?

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

左利きを考える レフティやすおの左組通信

Lefty Yasuo's HIDARIGUMI Announcement

<左利きプチ・アンケート>

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>

第46回 利き手テストと意識の一致度は?

(自己申告による利き手別の投票による )

(初出)2007.11.25 (最終)

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回

利き手テストと意識の一致度は?

http://personal-dictionary.com/enq/view/enq.asp?EID=54255

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回 利き手テストと意識の一致度は?

左利きメルマガ『左利きで生きるには 週刊ヒッキイ』誌上でも

ふれましたように、

第104号(No.104) 2007/10/20「<見かけの利き手>」

「週刊ヒッキイ」創刊二周年100号突破記念放談―その3―

<見かけの利き手>

利き手について研究している科学者の作成した

各種利き手テストの判定結果と、

自分自身が認識している利き手とが一致しない人も、

結構多数いらっしゃるように思います。

当アンケートでも何度か利き手テストを紹介しています。

06.9.24 第33回 新版・利き手調査第1回

―利き手テスト側性係数を調べる

(前原勝矢/著『右利き・左利きの科学』講談社ブルーバックス

1989/6/1刊 で紹介されているテスト)

06.11.26 第35回 新版・利き手調査第2回

―エディンバラ利き手調査

(八田武志/著『左ききの神経心理学』医歯薬出版1996刊 による)

07.1.28 第37回 新版・利き手調査第3回

―H.N.きき手テスト

(八田武志/著『左ききの神経心理学』医歯薬出版1996刊 による)

07.3.25 第39回 新版・利き手調査第4回

―chapman利き手テスト

(八田武志/著『左ききの神経心理学』医歯薬出版1996刊 による)

07.5.27 第41回 新版・利き手調査第5回

―マクマナスの利き手テスト

(クリス・マクマナス/著『非対称の起源―偶然か、必然か』

大貫昌子/訳 講談社ブルーバックス 2006・原著2002刊 による)

各テストは、十項目程度の主に片手で行う作業において、

どちらの手を使うかということを問うもので、

それぞれの項目で実際に自分が使う手はどちらであるかを答えて、

その項目数(もしくは点数)で、

「右(手)利き」なり「左(手)利き」なりを判定するものです。

中間的な「両(手)利き」の判定を下すテストもあります。

各アンケートの結果をご覧いただいてもわかりますように、

テストの判定結果と、

自分の意識している「利き手」とが一致する人もいます。

しかし、テストの結果による数値的に見た「利き手」の判定と、

自分の考えている―自称している「利き手」とは異なる、

という場合もあります。

あなたの場合はどうでしょうか。

利き手テストの判定結果と自分の意識との一致度は?

*投票者の利き手別で選択肢を用意しています。

ご自身でご自分の利き手を右もしくは左と、

どちらか判断した上で投票してください。

*一言言わせて、という方は投票後に表示されます一番下の

「ご意見ボード」をご利用ください。

もっと言わせて、という方は掲示板もご利用ください。

貴方のご意見ご感想をお聞かせください。

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する

2 ( 〃 )まあまあ一致する

3 ( 〃 )さほど一致しない

4 ( 〃 )全く一致しない

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する

6 ( 〃 )まあまあ一致する

7 ( 〃 )さほど一致しない

8 ( 〃 )全く一致しない

現在の結果を見る(ご意見ボードはこちら)

________________________________________

●利き手調査テスト関連アンケート

第14回 貴方の利き目は右左どちらですか

第20回 利き手調査1回目―側性係数を調べてみよう

第22回 エディンバラ利き手調査

第23回 利き手調査3回目―H.N.きき手テスト

第24回 利き手調査第4回chapman利き手テスト

第28回 利き足を調べてみよう・チャップマン利き足テスト

(自己申告による利き手別の投票アンケート)

第33回 新版・利き手調査第1回―利き手テスト側性係数を調べる

第35回 新版・利き手調査第2回―エディンバラ利き手調査

第37回 新版・利き手調査第3回―H.N.きき手テスト

第39回 新版・利き手調査第4回-chapman利き手テスト

第41回 新版・利き手調査第5回 マクマナスの利き手テスト

第49回 新版・利き目は右左どちらですか?

------------------------------------------------------------------

投票結果

実施期間2007.10.28-11.24(4週間・総数=17/R=5:L=13)

------------------------------------------------------------------

1(右利きの投票者)ほぼ一致する 2

2( 〃 )まあまあ一致す 0

3( 〃 )さほど一致しない 2

4( 〃 )全く一致しない 1

5(左利きの投票者)ほぼ一致する 6

6( 〃 )まあまあ一致す 1

7( 〃 )さほど一致しない 5

8( 〃 )全く一致しない 1

ご意見ボードへの書き込み

ご意見はありません

------------------------------------------------------------------

投票結果 12:02 2007/12/15

(総数=17/R=5:L=13)

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 7

2 ( 〃 )まあまあ一致する 2

3 ( 〃 )さほど一致しない 3

4 ( 〃 )全く一致しない 2

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 7

6 ( 〃 )まあまあ一致する 2

7 ( 〃 )さほど一致しない 6

8 ( 〃 )全く一致しない 1

≫何を持って左利き右利きというかは人によって違うんだろう、

字を書くとか箸を持つとかで決める人も多い、そういう場合は

右手を使うように指導された人は自分を右利きというんだろう。

それでテストすると違ってくるというわけだ。

本当の利き手はそういうもんじゃないってこと。

覚えたことじゃなくて無意識に出す手だったりするんだなあ。

【右田左太郎│07/12/15 0:02:04】――(転載了解済み 2023.6.13-ly)

------------------------------------------------------------------

投票結果 23:42 2008/09/24

(総数=134/R=66:L=68

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 22

2 ( 〃 )まあまあ一致する 12

3 ( 〃 )さほど一致しない 16

4 ( 〃 )全く一致しない 16

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 20

6 ( 〃 )まあまあ一致する 16

7 ( 〃 )さほど一致しない 17

8 ( 〃 )全く一致しない 15

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回 利き手テストと意識の一致度は?

投票結果 17:01 2009/01/22

(総数=162/R=79:L=83

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 24

2 ( 〃 )まあまあ一致する 16

3 ( 〃 )さほど一致しない 19

4 ( 〃 )全く一致しない 20

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 24

6 ( 〃 )まあまあ一致する 17

7 ( 〃 )さほど一致しない 22

8 ( 〃 )全く一致しない 20

------------------------------------------------------------------

投票結果 15:46 2011/12/01

(総数=454/R=235:L=219

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 68

2 ( 〃 )まあまあ一致する 49

3 ( 〃 )さほど一致しない 53

4 ( 〃 )全く一致しない 65

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 59

6 ( 〃 )まあまあ一致する 48

7 ( 〃 )さほど一致しない 62

8 ( 〃 )全く一致しない 50

------------------------------------------------------------------

投票結果 2016.9.19

(総数=488/R=254:L=234

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 73

2 ( 〃 )まあまあ一致する 53

3 ( 〃 )さほど一致しない 59

4 ( 〃 )全く一致しない 69

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 63

6 ( 〃 )まあまあ一致する 51

7 ( 〃 )さほど一致しない 67

8 ( 〃 )全く一致しない 53

------------------------------------------------------------------

<左利きプチ・アンケート>第46回 利き手テストと意識の一致度は?

【最終投票結果】

(総数=530/R=272:L=258

http://personal-dictionary.com/enq/view/view.asp?EID=54255

1 (右利きの投票者)ほぼ一致する 78 ------◎

2 ( 〃 )まあまあ一致する 57 --×

3 ( 〃 )さほど一致しない 68 ----□

4 ( 〃 )全く一致しない 69 -----○

5 (左利きの投票者)ほぼ一致する 74 ------◎

6 ( 〃 )まあまあ一致する 52 --×

7 ( 〃 )さほど一致しない 73 -----○

8 ( 〃 )全く一致しない 59 ---□

≫何を持って左利き右利きというかは人によって違うんだろう、

字を書くとか箸を持つとかで決める人も多い、そういう場合は

右手を使うように指導された人は自分を右利きというんだろう。

それでテストすると違ってくるというわけだ。

本当の利き手はそういうもんじゃないってこと。

覚えたことじゃなくて無意識に出す手だったりするんだなあ。

【右田左太郎│07/12/15 0:02:04】――(転載了解済み 2023.6.13-ly)

------------------------------------------------------------------

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2023.6.13(追記)

最終的な結果を見ますと、

最多は「ほぼ一致する」ですが、「一致」「不一致」に大別しますと、

ほぼ同数といってもいい状況です。

で、「右利きの投票者」では、

「ほぼ一致」と「全く一致しない」の両極が多いパターンです。

「左利きの投票者」では、両極というよりは、

「まあ一致する」と「さほど一致しない」と、

不一致度のレベルが少し弱くなっている感じです。

この辺がちょっと違うようで、

何かしら左利きの人の特徴になっているのかもしれません。

このアンケートとは別に、あくまでも私個人の一般的な印象ですが、

「左利きの人」に分類される人たちというのは、

様々なパターンがあるように感じます。

その点、「右利きの人」は比較的一様な標準形のようなものがある、

と感じます。

その辺の違いについて考慮すべき点があると思われます。

●一般的な利き手に対する認識と研究者のそれとの違い

世間一般では「利き手」といいますと、

「右利きか左利きか」の二者択一のように考えがちです。

「利き手」というのは、字を書くとか箸を使うとか刃物を使うとか、

主に片手で行う動作についてどちらの手を使うか、で決めるものです。

実際に右手使いの人が多数なので、「右利き」が標準とされています。

で、「右利き」以外の人はみな「左利き」と考えられがちです。

せいぜい「私は両利きです」と一部の人が発言する程度。

しかし実際に利き手について研究されている方々の考えでは、

利き手というものは、

各種の利き手テストの結果を、グラフにしますとわかりますように、

右利きから左利きまでその程度の差はあるものの、一続きの連続体で、

スイッチをオン・オフするように、右だ左だと分かれるものではない、

といいます。

利き手テストの結果を、

左端に「強い左利き」を、右端に「強い右利き」をおいて、

その分布をみますと、「J」の字のような曲線を描くといいます。

「J」の字の右端のお玉の柄のような縦棒の部分が

「強い右利き」の人で(私の思うに約半数の人)、

「J」の字の左端の小さな盛り上がりの部分が「強い左利き」

(一割程度か?)、

「J」の字の真ん中のへこんだ底の部分が、

弱い右利きや弱い左利きの人(私のいう中間の人で、四割程度か?)。

「片手利き」ともいうべき、「強い右利き」「強い左利き」の人は

合わせても60%程度ではないか、と思われます。

残りの三分の一以上を占めるであろう、

右利き左利きどちらの要素も幾分かずつ持っている、

中間の人たちの存在が、「左利き」に対する一般の人たちの認識を

複雑なものにしている、といえるのではないでしょうか。

ゆえに、それぞれの個人の意識としての「利き手」と

「利き手テスト」で測られる「利き手」の傾向とは、必ずしも一致せず、

こういう今回のアンケートのような結果が生まれるのではないか、

というのが、このたびの私の見解です。

・・・

今回のアンケートでも、結局「右利きの人」と「左利きの人」で、

あまり明確な違いというものは見られなかったように思います。

どのような調べ方をすればいいのか、

もう少し研究する余地があるようです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「ホームページ『レフティやすおの左組通信』復活計画 [23] <左利きプチ・アンケート> 全公開(23)「利き手調査」番外 第46回 利き手テストと意識の一致度は?」と題して、今回も全紹介です。

これで一連の「利き手テスト」に関するアンケートは終了です。

今見返してみますと、初期のものは購読者数も少なく、

結果投票者も少なく、これといった成果もありませんでした。

その後、mixiからの投票者が増えた回もあり、

数値だけはかなりに上ったケースもありました。

きちんと分析できる人間なら、それぞれに意味のあるものにできたかも、

という思いもあります。

またいずれ、改めて「利き手テスト」を扱ったアンケートに

チャレンジする機会があれば、と考えています。

・・・

次回からは、<左利きプチ・アンケート>全64本の中から、私が気になったものを紹介してゆく予定です。

読者・閲覧者の皆様も「これを紹介して欲しい」というものがあれば、ぜひご連絡ください。

*参照:『レフティやすおのお茶でっせ』2016.09.21

『左利きを考える-レフティやすおの左組通信』目次―『左組通信』から

「新生活」版

・・・

弊誌の内容に興味をお持ちになられた方は、ぜひ、ご購読のうえ、お楽しみいただけると幸いです。

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『左利きで生きるには 週刊ヒッキイhikkii』

『レフティやすおのお茶でっせ』〈左利きメルマガ〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">『左組通信』復活計画<左利きプチ・アンケート>(23)利き手テストとの一致度は?-週刊ヒッキイ第644号

--