古典から始める レフティやすおの楽しい読書(まぐまぐ!)

【最新号】

2025(令和7)年3月31日号(vol.18 no.5/No.384)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)

詩風の変化を見る(1)「子を責む」他」

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2025(令和7)年3月31日号(vol.18 no.5/No.384)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)

詩風の変化を見る(1)「子を責む」他」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昨年10月末以来の「中国の古典編―漢詩を読んでみよう」です。

2024(令和6)年10月31日号(vol.17 no.19/No.376)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(31)陶淵明(8)村人たちと

「飲酒二十首」其の十四、其の九」

『レフティやすおのお茶でっせ』2024.10.31

レフティやすおの楽しい読書376号-告知-

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(31)陶淵明(8)村人たちと

「飲酒二十首」

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2024/10/post-dd55d8.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/28a764aef4d8bdd85e7c3f0bbf475ac5

引き続き、陶淵明の9回目です。

いよいよ陶淵明編もゴール間近というところでしょうか。

今回は、『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

「九、達観を目指して――陶淵明の世界」より

<折にふれて>の詩を読んでみます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 折にふれて ◆

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)

~ 陶淵明(9) ~ 詩風の変化を見る(1)

「子を責む」「諸人と共に周家の墓の柏の下に游ぶ」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の参考文献――

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20

「九、達観を目指して――陶淵明の世界」より

●「子を責む」

陶淵明さんが41歳で官職を辞めてから亡くなるまでの約20年間の、

詩風の変化を10年おきに瞥見できる三首を見てゆきます。

「子(こ)を責(せ)む」とは、“求める、要求する”の意で、

「子供たちを励ます」という題名です。

《四十四歳頃、田園生活の実態が分かってきたあたりの作品》です。

《“そろそろ老いの兆しがあるが、肝心の子どもたちはちゃんと

育ってくれるだろうか”という感慨を抱きます。》

というのが、宇野直人さんの解説です。

・・・

責子 子(こ)を責(せ)む 陶淵明

白髪被両鬢 白髪(はくはつ) 両鬢(りょうびん)を被(おほ)ひ

肌膚不復実 肌膚(きふ) 復(ま)た実(み)たず

雖有五男児 五男児(ごだんじ)有(あ)りと雖(いへど)も

総不好紙筆 総(すべ)て紙筆(しひつ)を好(この)まず

私はこの頃、白髪が左右の鬢にかぶさり、

体の皮膚ももはや、はりがなくなって来た

五人の息子を授かったとは言うものの、

そろいもそろって紙や筆を好まない

「両鬢」は左右両側の耳際の髪で、これが白髪となり、

《充実感がなくなった》。

五人の子供たちは皆、勉強が嫌いなんだ、と。

以下、《五人の息子たちの一人ひとり寸評を加えるという

おもしろい作り方》だといいます。

阿舒已二八 阿舒(あじょ)は已(すで)に二八(にはち)なるに

懶惰故無匹 懶惰(らんだ) 故(もと)より匹(たぐ)ひ無(な)し

阿宣行志学 阿宣(あせん)は行(ゆ)くゆく志学(しがく)にして

而不愛文術 而(しか)も文術(ぶんじゆつ)を愛(あい)せず

舒ちゃんはもう十六にもなったのに、

その怠け者のことといったらまったく比類がない

宣ちゃんはもうすぐ志学の年になるのに、

詩や文章の作り方に全然身が入らない

「阿」は名前の上につける愛称。舒は長男。

「懶惰」は“ものうい、ものぐさ、面倒がり”

宣は次男。「志学」は十五歳のこと。

『論語』「為政第二」にある「十五歳で学門に志した」という思い出話。

雍端年十三 雍端(ようたん)は年(とし)十三(じゆうさん)にして

不識六与七 六(ろく)と七(しち)とを識(し)らず

通子垂九齢 通子(つうし)は九齢(きゆうれい)に

垂(なんなん)とするも

但覓梨与栗 但(ただ) 梨(なし)と栗(くり)を覓(もとむ)るのみ

雍と端は年十三、

ところが六と七とで自身の年齢の十三になることもわからない

末っ子の通坊は九つになろうとするのに、

梨だ、栗だ、芋だと食べ物をねだるばかり

次に三男と四男、この二人は双子という説もあるそうです。

「六と七の区別もつかない」とも解釈できるのですが、

本当だとすると、どちらもちょっと困りもの。

「通子」の「子」も愛称。「通坊」とでも訳しておきます、と宇野さん。

知性が感じられない。

天運苟如此 天運(てんうん) 苟(いやし)くも此(かく)の

如(ごと)くんば

且進杯中物 且(しばら)く杯中(はいちゆう)の物(もの)を

進(すす)めん

これが自分に与えられた天命なら、くよくよするのをやめて

まあまあ、杯の酒を飲み続けることにしようや

「天運」は天が私に下された運命、

「苟くも」は“もしそういうことなら”と仮定を示す。

「且く」は、“まあ、とりあえず”と差し当たりのことを述べる。

●宇野さんの解説

宇野さんは、西晋の左思の子供を歌った詩を念頭にこれを読みますと、

左思の詩が子供のことを微に入り細を穿つように描いているのに対して、

陶淵明さんは、

《離れたところからかいつまんでまとめた感じ》で、

自分は遠くに居て、子供たちの寸評を書いている。

《出だしの二句も結びの二句も自分のことで、

それがサンドイッチのように

子どもたちへの批評を包み込んでいます。》

子供への愛情よりも自分のことを優先している、と宇野さん。

考えれば今までも、陶淵明さんは、自分のことを歌ってきた、と。

「私小説」というのが、陶淵明の詩を読むときの、

一つのキーワードだと言います。

左思の時代は、神童をがもてはやされる風潮があった。

陶淵明も無意識に神童と比べてわが子を見る視点があったのでしょう、

といい、

《いっそう露悪的、偽悪的に、貴族社会があまりに神童を持ち上げる

ことに反発して、わざと我が子をダシに、“子どもというのは

そんなものじゃないだろう”と言いたい気持ちが彼の中にあった

ような気がします。》

そういう意味では社会的視点といえるかも、と。

●林田慎之介訳注『陶淵明全詩文集』の解説――

『陶淵明全詩文集』の林田慎之介さんの解説によりますと――

《陶淵明がごくありふれた日常性を描いて、秀逸な一篇の詩に

昇華させたものに、自分の五人の子らの特徴をとらえて歌い込んだ

「責子」がある。》p.573

《五人のわが子の特徴をみごとにおさえて、あしざまに歌い込んでいく

が、そこに父親としての慈愛がそこはかとなくただよっていて

愛すべき作品となっている。陶淵明の父親らしい独自のひねりが

きいていて、それがユーモラスな笑いにつながっている。ここでは

日常の何でもない光景を一篇の詩にうつしとる詩才が見事に発揮

されている。》p.574

『陶淵明 全詩文集』林田慎之助/訳注 ちくま学芸文庫 2022/1/8

他の解説も読んでみますと、勉強嫌いでどうにもならない子供たちだ、

と嘆きながら、その実、父親としての慈愛が漂っている、

という見方が多いようです。

いかにも自分の子だ、これも天命とあきらめて酒でも飲むとしよう、と。

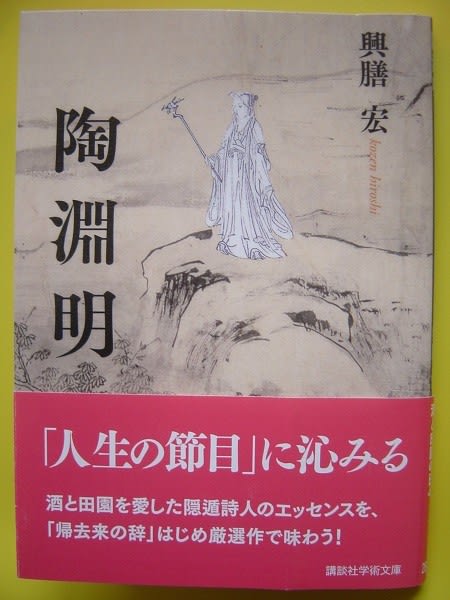

●興膳宏『陶淵明』の解説

昨年12月に講談社学術文庫から出版された

『陶淵明』興膳 宏(こうぜん ひろし)/著 講談社学術文庫 2024/12/12

(原本は、1998年に『風呂で読む陶淵明』として世界思想社より刊行)

の解説を読んでみますと――

《五人の息子たちの出来の悪さを嘆いたユーモラスな詩。(略)

いつの世でも、親の目からすれば、なかなか期待通りにならない

子どもに対して、ついぼやきの一つも出ようというものだが、

それを文学にまで昇華させた作品は、この詩が初めてにちがいない。

子どもの不出来を嘆く父親自身も、同時に戯画化されているのが

おもしろい。》pp.43-44

「第1章 帰ってきた陶淵明」<子を責む>

ここでも、子供たちの出来の悪さを「ユーモラス」に描いた、

という評価のようです。

そして、自分自身も戯画化している、と。

●陶淵明さんの日常詩

老いの兆しを感じ、自分の子供たちがどのように育ってくれるのか、

気になるという陶淵明さんの詩のようです。

ただ、自分の子供というものをどう評価するか、

という問題も難しいものだと思います。

特に詩に残すとなりますと、

褒めすぎるのも親馬鹿で、かといってあまりに厳しい評価では、

そういうおまえはどうなんだ、と逆襲されるかもしれません。

日常的な詩とすれば、最終的にはこのような――くさしながら、

それもまたおれの子なんだから、仕方ないよね、とこれも天命

としておき、そして、ここのところは酒でも飲んで、と締める――

そういう形になるのかもしれません。

●「諸人と共に周家の墓の柏の下に游ぶ」

次は、隠居生活の中間地点という、54歳頃の作。

天気のいい日、墓場で宴会をしたときの詩。

清明節――春分の日のあと十五日目、4月の5、6日頃、

お墓参りのあとみんなでピクニックなどを楽しむ習慣があった、

といいます。

《題名にある周家のお墓にお参りをして、その後の精進落としで

発表された詩じゃないでしょうか。

墓場での宴会のせいか、生と死が不思議なかたちで融合しています。》

陶淵明さんの曾祖父が周訪(しゅうほう)という人と親しくしていた

そうで、その後、家族ぐるみでおつき合いをしていたそうです。

・・・

諸人共游周家墓柏下

諸人と共に周家の墓の柏の下に游(あそ)ぶ 陶淵明

今日天気佳 今日(こんにち) 天気(てんき)佳(よ)し

清吹与鳴弾 清吹(せいすい)と 鳴弾(めいだん)と

感彼柏下人 彼(か)の柏下(はくか)の人(ひと)に感じては

安得不為歓 安(いづく)んぞ歓(かん)を為(な)さざるを得(え)ん

今日は天気がよい

澄んだ笛の音とことの調べがひときわ冴えわたる

そこの柏の木の下に眠る人のことに心を打たれ

この場でどうして楽しみを尽くさずにいられようか

「柏(はく)」は、ヒノキの類でお墓に植える常緑樹。

いつも緑なので、亡くなった人の末永き冥福を祈る、というところか。

「楽しみを尽くさずにいられようか」は、

《“自分たちもお墓の中の人のように

いつかは死ぬのだからせめて今楽しもう”

“亡くなった人を慰め、安心してもらえるよう、

われわれみんなで楽しもう”》

の二つの意味がある、と宇野さんの解説。

清歌散新声 清歌(せいか) 新声(しんせい)散(さん)じ

緑酒開芳顏 緑酒(りよくしゆ) 芳顏(ほうがん)開(ひら)く

未知明日事 未(いま)だ知(し)らず 明日(みようにち)の事(こと)

余襟良以殫 余(よ)が襟(むね)は良(まこと)に以(すで)に殫(つ)きたり

清らかな歌声に乗って、新しい音楽が響く

緑色のうま酒はみんなの顔をほころばせてくれる

明日の事はわからないけれど

今のところはまったく思い残すことがなくなった

《“われわれが楽しめばお墓の中の人も楽しむ”》

という発想があるそうです。

基本は社交の詩、でも最後の二句には、無常観が顔を出している、と。

《“われわれも明日は元気でなくなるかも知れないけれど、

今日のところはまあいいや”》

官職を辞めて、農耕生活はうまくいかず、隠者にもなりきれず、

不安定な日々――そういう生活から、こういう最後の無常感が表れた

のかも? という宇野さんの解説です。

他の解説などでは、陶淵明さんの楽観的な部分をみているようなものが

多いように思います。

「子を責む」のラストでも、

《これが自分に与えられた天命なら、くよくよするのをやめて

まあまあ、杯の酒を飲み続けることにしようや》

というように、どちらかと言えば、なるようになるさ的な、

楽観主義的な見方を許す言葉がよく見られます。

どこまでが本気かはわかりませんが、

そういうふうに、人生を乗り切ってゆく、のが

陶淵明さんのやり方なのかも知れません。

それはそれで、人の一生はツラいことの連続なのですから。

・・・

――次回は、詩風の変化について、晩年の三首目「乞食」を紹介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)詩風の変化を見る(1)「子を責む」他」と題して、今回も全文転載紹介です。

本文中にも書きましたが、久しぶりの「漢詩を読む」です。

陶淵明編もいよいよゴール間近というところでしょうか。

今年前半でなんとかゴールできそうです。

次は、ようやく唐詩に入って行けそうです。

・・・

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)「子を責む」他-楽しい読書385号

--

【最新号】

2025(令和7)年3月31日号(vol.18 no.5/No.384)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)

詩風の変化を見る(1)「子を責む」他」

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2025(令和7)年3月31日号(vol.18 no.5/No.384)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)

詩風の変化を見る(1)「子を責む」他」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昨年10月末以来の「中国の古典編―漢詩を読んでみよう」です。

2024(令和6)年10月31日号(vol.17 no.19/No.376)

「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(31)陶淵明(8)村人たちと

「飲酒二十首」其の十四、其の九」

『レフティやすおのお茶でっせ』2024.10.31

レフティやすおの楽しい読書376号-告知-

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(31)陶淵明(8)村人たちと

「飲酒二十首」

https://lefty-yasuo.tea-nifty.com/ochadesse/2024/10/post-dd55d8.html

https://blog.goo.ne.jp/lefty-yasuo/e/28a764aef4d8bdd85e7c3f0bbf475ac5

引き続き、陶淵明の9回目です。

いよいよ陶淵明編もゴール間近というところでしょうか。

今回は、『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

「九、達観を目指して――陶淵明の世界」より

<折にふれて>の詩を読んでみます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 折にふれて ◆

中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)

~ 陶淵明(9) ~ 詩風の変化を見る(1)

「子を責む」「諸人と共に周家の墓の柏の下に游ぶ」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今回の参考文献――

『漢詩を読む 1 『詩経』、屈原から陶淵明へ』

江原正士、宇野直人/著 平凡社 2010/4/20

「九、達観を目指して――陶淵明の世界」より

●「子を責む」

陶淵明さんが41歳で官職を辞めてから亡くなるまでの約20年間の、

詩風の変化を10年おきに瞥見できる三首を見てゆきます。

「子(こ)を責(せ)む」とは、“求める、要求する”の意で、

「子供たちを励ます」という題名です。

《四十四歳頃、田園生活の実態が分かってきたあたりの作品》です。

《“そろそろ老いの兆しがあるが、肝心の子どもたちはちゃんと

育ってくれるだろうか”という感慨を抱きます。》

というのが、宇野直人さんの解説です。

・・・

責子 子(こ)を責(せ)む 陶淵明

白髪被両鬢 白髪(はくはつ) 両鬢(りょうびん)を被(おほ)ひ

肌膚不復実 肌膚(きふ) 復(ま)た実(み)たず

雖有五男児 五男児(ごだんじ)有(あ)りと雖(いへど)も

総不好紙筆 総(すべ)て紙筆(しひつ)を好(この)まず

私はこの頃、白髪が左右の鬢にかぶさり、

体の皮膚ももはや、はりがなくなって来た

五人の息子を授かったとは言うものの、

そろいもそろって紙や筆を好まない

「両鬢」は左右両側の耳際の髪で、これが白髪となり、

《充実感がなくなった》。

五人の子供たちは皆、勉強が嫌いなんだ、と。

以下、《五人の息子たちの一人ひとり寸評を加えるという

おもしろい作り方》だといいます。

阿舒已二八 阿舒(あじょ)は已(すで)に二八(にはち)なるに

懶惰故無匹 懶惰(らんだ) 故(もと)より匹(たぐ)ひ無(な)し

阿宣行志学 阿宣(あせん)は行(ゆ)くゆく志学(しがく)にして

而不愛文術 而(しか)も文術(ぶんじゆつ)を愛(あい)せず

舒ちゃんはもう十六にもなったのに、

その怠け者のことといったらまったく比類がない

宣ちゃんはもうすぐ志学の年になるのに、

詩や文章の作り方に全然身が入らない

「阿」は名前の上につける愛称。舒は長男。

「懶惰」は“ものうい、ものぐさ、面倒がり”

宣は次男。「志学」は十五歳のこと。

『論語』「為政第二」にある「十五歳で学門に志した」という思い出話。

雍端年十三 雍端(ようたん)は年(とし)十三(じゆうさん)にして

不識六与七 六(ろく)と七(しち)とを識(し)らず

通子垂九齢 通子(つうし)は九齢(きゆうれい)に

垂(なんなん)とするも

但覓梨与栗 但(ただ) 梨(なし)と栗(くり)を覓(もとむ)るのみ

雍と端は年十三、

ところが六と七とで自身の年齢の十三になることもわからない

末っ子の通坊は九つになろうとするのに、

梨だ、栗だ、芋だと食べ物をねだるばかり

次に三男と四男、この二人は双子という説もあるそうです。

「六と七の区別もつかない」とも解釈できるのですが、

本当だとすると、どちらもちょっと困りもの。

「通子」の「子」も愛称。「通坊」とでも訳しておきます、と宇野さん。

知性が感じられない。

天運苟如此 天運(てんうん) 苟(いやし)くも此(かく)の

如(ごと)くんば

且進杯中物 且(しばら)く杯中(はいちゆう)の物(もの)を

進(すす)めん

これが自分に与えられた天命なら、くよくよするのをやめて

まあまあ、杯の酒を飲み続けることにしようや

「天運」は天が私に下された運命、

「苟くも」は“もしそういうことなら”と仮定を示す。

「且く」は、“まあ、とりあえず”と差し当たりのことを述べる。

●宇野さんの解説

宇野さんは、西晋の左思の子供を歌った詩を念頭にこれを読みますと、

左思の詩が子供のことを微に入り細を穿つように描いているのに対して、

陶淵明さんは、

《離れたところからかいつまんでまとめた感じ》で、

自分は遠くに居て、子供たちの寸評を書いている。

《出だしの二句も結びの二句も自分のことで、

それがサンドイッチのように

子どもたちへの批評を包み込んでいます。》

子供への愛情よりも自分のことを優先している、と宇野さん。

考えれば今までも、陶淵明さんは、自分のことを歌ってきた、と。

「私小説」というのが、陶淵明の詩を読むときの、

一つのキーワードだと言います。

左思の時代は、神童をがもてはやされる風潮があった。

陶淵明も無意識に神童と比べてわが子を見る視点があったのでしょう、

といい、

《いっそう露悪的、偽悪的に、貴族社会があまりに神童を持ち上げる

ことに反発して、わざと我が子をダシに、“子どもというのは

そんなものじゃないだろう”と言いたい気持ちが彼の中にあった

ような気がします。》

そういう意味では社会的視点といえるかも、と。

●林田慎之介訳注『陶淵明全詩文集』の解説――

『陶淵明全詩文集』の林田慎之介さんの解説によりますと――

《陶淵明がごくありふれた日常性を描いて、秀逸な一篇の詩に

昇華させたものに、自分の五人の子らの特徴をとらえて歌い込んだ

「責子」がある。》p.573

《五人のわが子の特徴をみごとにおさえて、あしざまに歌い込んでいく

が、そこに父親としての慈愛がそこはかとなくただよっていて

愛すべき作品となっている。陶淵明の父親らしい独自のひねりが

きいていて、それがユーモラスな笑いにつながっている。ここでは

日常の何でもない光景を一篇の詩にうつしとる詩才が見事に発揮

されている。》p.574

『陶淵明 全詩文集』林田慎之助/訳注 ちくま学芸文庫 2022/1/8

他の解説も読んでみますと、勉強嫌いでどうにもならない子供たちだ、

と嘆きながら、その実、父親としての慈愛が漂っている、

という見方が多いようです。

いかにも自分の子だ、これも天命とあきらめて酒でも飲むとしよう、と。

●興膳宏『陶淵明』の解説

昨年12月に講談社学術文庫から出版された

『陶淵明』興膳 宏(こうぜん ひろし)/著 講談社学術文庫 2024/12/12

(原本は、1998年に『風呂で読む陶淵明』として世界思想社より刊行)

の解説を読んでみますと――

《五人の息子たちの出来の悪さを嘆いたユーモラスな詩。(略)

いつの世でも、親の目からすれば、なかなか期待通りにならない

子どもに対して、ついぼやきの一つも出ようというものだが、

それを文学にまで昇華させた作品は、この詩が初めてにちがいない。

子どもの不出来を嘆く父親自身も、同時に戯画化されているのが

おもしろい。》pp.43-44

「第1章 帰ってきた陶淵明」<子を責む>

ここでも、子供たちの出来の悪さを「ユーモラス」に描いた、

という評価のようです。

そして、自分自身も戯画化している、と。

●陶淵明さんの日常詩

老いの兆しを感じ、自分の子供たちがどのように育ってくれるのか、

気になるという陶淵明さんの詩のようです。

ただ、自分の子供というものをどう評価するか、

という問題も難しいものだと思います。

特に詩に残すとなりますと、

褒めすぎるのも親馬鹿で、かといってあまりに厳しい評価では、

そういうおまえはどうなんだ、と逆襲されるかもしれません。

日常的な詩とすれば、最終的にはこのような――くさしながら、

それもまたおれの子なんだから、仕方ないよね、とこれも天命

としておき、そして、ここのところは酒でも飲んで、と締める――

そういう形になるのかもしれません。

●「諸人と共に周家の墓の柏の下に游ぶ」

次は、隠居生活の中間地点という、54歳頃の作。

天気のいい日、墓場で宴会をしたときの詩。

清明節――春分の日のあと十五日目、4月の5、6日頃、

お墓参りのあとみんなでピクニックなどを楽しむ習慣があった、

といいます。

《題名にある周家のお墓にお参りをして、その後の精進落としで

発表された詩じゃないでしょうか。

墓場での宴会のせいか、生と死が不思議なかたちで融合しています。》

陶淵明さんの曾祖父が周訪(しゅうほう)という人と親しくしていた

そうで、その後、家族ぐるみでおつき合いをしていたそうです。

・・・

諸人共游周家墓柏下

諸人と共に周家の墓の柏の下に游(あそ)ぶ 陶淵明

今日天気佳 今日(こんにち) 天気(てんき)佳(よ)し

清吹与鳴弾 清吹(せいすい)と 鳴弾(めいだん)と

感彼柏下人 彼(か)の柏下(はくか)の人(ひと)に感じては

安得不為歓 安(いづく)んぞ歓(かん)を為(な)さざるを得(え)ん

今日は天気がよい

澄んだ笛の音とことの調べがひときわ冴えわたる

そこの柏の木の下に眠る人のことに心を打たれ

この場でどうして楽しみを尽くさずにいられようか

「柏(はく)」は、ヒノキの類でお墓に植える常緑樹。

いつも緑なので、亡くなった人の末永き冥福を祈る、というところか。

「楽しみを尽くさずにいられようか」は、

《“自分たちもお墓の中の人のように

いつかは死ぬのだからせめて今楽しもう”

“亡くなった人を慰め、安心してもらえるよう、

われわれみんなで楽しもう”》

の二つの意味がある、と宇野さんの解説。

清歌散新声 清歌(せいか) 新声(しんせい)散(さん)じ

緑酒開芳顏 緑酒(りよくしゆ) 芳顏(ほうがん)開(ひら)く

未知明日事 未(いま)だ知(し)らず 明日(みようにち)の事(こと)

余襟良以殫 余(よ)が襟(むね)は良(まこと)に以(すで)に殫(つ)きたり

清らかな歌声に乗って、新しい音楽が響く

緑色のうま酒はみんなの顔をほころばせてくれる

明日の事はわからないけれど

今のところはまったく思い残すことがなくなった

《“われわれが楽しめばお墓の中の人も楽しむ”》

という発想があるそうです。

基本は社交の詩、でも最後の二句には、無常観が顔を出している、と。

《“われわれも明日は元気でなくなるかも知れないけれど、

今日のところはまあいいや”》

官職を辞めて、農耕生活はうまくいかず、隠者にもなりきれず、

不安定な日々――そういう生活から、こういう最後の無常感が表れた

のかも? という宇野さんの解説です。

他の解説などでは、陶淵明さんの楽観的な部分をみているようなものが

多いように思います。

「子を責む」のラストでも、

《これが自分に与えられた天命なら、くよくよするのをやめて

まあまあ、杯の酒を飲み続けることにしようや》

というように、どちらかと言えば、なるようになるさ的な、

楽観主義的な見方を許す言葉がよく見られます。

どこまでが本気かはわかりませんが、

そういうふうに、人生を乗り切ってゆく、のが

陶淵明さんのやり方なのかも知れません。

それはそれで、人の一生はツラいことの連続なのですから。

・・・

――次回は、詩風の変化について、晩年の三首目「乞食」を紹介します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)詩風の変化を見る(1)「子を責む」他」と題して、今回も全文転載紹介です。

本文中にも書きましたが、久しぶりの「漢詩を読む」です。

陶淵明編もいよいよゴール間近というところでしょうか。

今年前半でなんとかゴールできそうです。

次は、ようやく唐詩に入って行けそうです。

・・・

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

" target="_blank">中国の古典編―漢詩を読んでみよう(32)陶淵明(9)「子を責む」他-楽しい読書385号

--

![週刊ヒッキイ第686号-『左組通信』復活計画[37]『LL』復刻(10)LL10 1996年秋号(後)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3d/80/7dd8ed4d070bd256e08628ced9c764f0.jpg)

![週刊ヒッキイ第686号-『左組通信』復活計画[37]『LL』復刻(10)LL10 1996年秋号(後)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/70/6e/2c019b05dc327351127db5227d10c81f.jpg)

![週刊ヒッキイ第686号-『左組通信』復活計画[37]『LL』復刻(10)LL10 1996年秋号(後)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/68/f0/8efbe418806324271a0a6ae441e5fb21.jpg)

![週刊ヒッキイ第686号-『左組通信』復活計画[37]『LL』復刻(10)LL10 1996年秋号(後)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3d/e1/326505ea5b341eea7f1416ac513b94e6.jpg)

![週刊ヒッキイ第686号-『左組通信』復活計画[37]『LL』復刻(10)LL10 1996年秋号(後)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/27/c728e314d1f108d0c04a0c4069b2f57b.jpg)

![週刊ヒッキイ第686号-『左組通信』復活計画[37]『LL』復刻(10)LL10 1996年秋号(後)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/11/ae/1b322d7660f4a303db792b43a7304ef9.jpg)