少年義勇軍・下

~ふたりの「カンジ」~

☆初めに☆

いま、批判の矛先(ほこさき)にされているミャンマーも中国(の東北部)も、かつては日本の占領地でした。日本の劣勢、あるいは敗戦とともに、これらの国は独立しますが、日本の占領軍と戦った戦闘部隊が、今は民衆を弾圧している。歴史の不可思議と片付けるわけにはいきません。

この謎解きをする上で、満州を検証することは無駄ではないと思われます。「ふたりのカンジ」とは、満州事変の仕掛人、石原莞爾と、前回触れた少年義勇軍訓練所の所長、加藤完治です。ふたりは初め協力を誓い、のちは罵(ののし)り合うのです。

1 石原莞爾の「転向」

資本主義に対置する農本主義の「農本」とは「反資本」「反中央」「反集中」であり、当時も異常な膨張をしていた都市に対し農村を置いたものである。危うく命を落とす経験がきっかけで加藤は、人間にとって最も大切なのは「衣」「食」「住」であるということに目覚めた。それが「農本主義」のかなめだった。残念ながらこの思想に瞠目(どうもく)すべきものは何もなく、土地は気持ちを込めて掘れば肥料など必要ないなどと言う精神主義だった。日中戦争に一貫した「大和魂を備え持った突撃は、近代戦車や飛行機をもうがつ」精神主義に共通すると言ってもいい。

併合直前の韓国にいた石原莞爾は、孫文の辛亥革命を聞き「万歳」と叫んでいる。しかし中国は、帝政の復活や軍閥の乱立等を繰り返し、孫文も日本に亡命する。そのあり様を見て石原は中国の独立を断念し、「領有(占領)」を決意する。5,15事件の後、ふたりのカンジは協議し、石原は二万町歩の土地を約束。加藤は移民加速へと動く。

国家総動員法成立後に発行された「拓け満蒙」12月号。

しかしこれに前後し、石原が変化する。諸説あっていまだに謎とされるが、石原は満州の領有はもちろんのこと拡大に反対し、日・朝・満・蒙・漢の五族協和による独立建国へと、自らも「転向」と称する路線変更を表明する。日本の役割を縮小・後退させ、新たな国は言語・思想を自由に共有するというものだった。関東軍の参事長だった東条英機と激しくぶつかる。東条が関東軍のメンバーを「共産主義に染まっている」と検挙したからだ。東条たちが悪風思想と排した魯迅やトルストイ、マルクスたちを、どうやら石原は承認していたようだ。これが満州事変の、つまり日中戦争のきっかけを作った人間のやったことなのだ。さて、東条お抱えの部下や憲兵たちが見守る中、石原は、

「農地を奪われたものが、当然だが抵抗している。彼らは『匪賊』と呼ばれている」「正当なのは我々ではなく、『匪賊』の側にある」「満州に来た日本の連中は、シナ人や満人をあごで使えると思っている」「いい暮らしが出来ると思ってやって来た奴らばかりだ」「満蒙開拓団ってのは、土地泥棒だ!」

と、あちこちの講演会でぶち上げた。

2 加藤完治の「非転向」

石原のおかげで満州に土地を用意できた加藤は、義勇軍の体操に「皇尊(すめらみこと)、弥栄(いやさか)、いーやーさーかー」という掛け声を取り入れた。「国土」という展望・思想を欠いた薄っぺらな尊王だった。

義勇軍日課表。右側が「日本体操(ヤマトバタラキ)」

ちなみに「弥栄」とは「万歳」の意味。義勇軍の後に、また前には「大陸の花嫁」「北のからゆきさん("接客婦人"のこと)」「満州国防婦人会」と、女たちが続いた。

満州に先陣を切って出向したのは、高収入の鉄道敷設技術者や商人だった。あとから来たのが開拓移民である。高給取り邦人の生活を横目に開拓移民が不満を持ち、現地農民の生活や土地の収奪に走ったのは成り行きと言える。加藤の「思想」は、農家の貧困・土地の狭小さ、埋蔵資源のなさ、そして、それにもかかわらず増大する人口等に対処する、日本国内へのものでしかなかった。石原が「あんたは祝詞(のりと)をあげて泥棒するのか!」と罵ったのは、この加藤の、いや「農本主義」の他者を顧みない「一国性」だった。当時、満州を走る満鉄には中国の軍閥が敷いた鉄道が並行していたし、いったん線路を外れれば、そこでは現地の住民が日本人たちを憎悪のまなざしで迎えた。一時代前、与謝野晶子夫妻が奉天~哈爾濱(ハルピン)を乗り継いだ時に感じた「排日の気運と恐怖」も、芥川が中国の観光地で見た排日の落書きも事実だったのである。

敗戦後、石原の極悪な体調を考慮した極東国際軍事裁判は、山形の酒田で異例の出張裁判となった。この時法廷までの石原を、自ら名乗り出てリヤカーで運んだのは、極真空手の大山倍達である。石原が法廷で一級戦犯を問われると、

「空襲・原爆で非戦闘員を殺害し国際法を蹂躙(じゅうりん)したトルーマンだ」

と答えている。東条英機と意見が対立したかと問われれば「東条には意見も思想もなく、意見のない者との対立はない」と断言している。

方や、加藤である。いまだ行方知らずの義勇軍の少年たちは2万人に及ぶという。その責任を負って切腹かと思いきや、加藤は「満州の夢」を断念し、敗戦後の「日本の再生」を願い、元通り農民主義運動(具体的には農業学校)を続ける。石原とは違い、「非転向」なのである。82歳の天寿をまっとうしている。

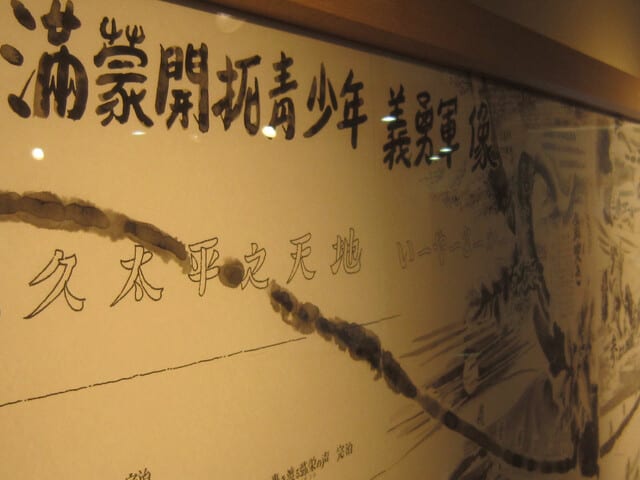

義勇軍資料館には「加藤完治先生」の大きな枠取り写真が掲げられていた。

☆後記☆

こども食堂「うさぎとカメ」、皆さんの喜びの声がありがたいです。

配布場所となった屋上です。奥の方に見えるのが、紙容器に入れたクリームシチュー。左側に見えませんが、いただいたカブもどっさり控えてます。

これがロールパン。揚げたての一口かつを乗せてるところ。最後は調理場面です。少しスタッフの増員をはからないと、お客さんに対応できない、みたいなうれしい悲鳴です。

☆☆

驚きました。そして残念です。田村正和、亡くなりました。カッコいい人って、キザが似合う人っているんだなっていう、たった一人のひとでしたね。このコーナーで、何回か書きたいです。今回はじゃあ、ちょうど30年ほど前かな、タイトルも定かではないけど「パパとなっちゃん」。小泉今日子が、娘役です。最終回が泣けました。娘の結婚相手に「キミがどれほどの男であっても、僕がキミを認めるとでも思ってるのかね」だったかいうセリフ。制作スタッフの思い入れたっぷりなセリフだったと聞いてます。

ああ、残念だ。この際、ガッキーの結婚なんかどうでもいい。