「これだけ食べにまた台南へ行きたい」

帰国してからそう感想をいただいた。

小松、同意します(^.^)

その方、「台北でも食べたけれど、比較にならなかった」とのことです。

やっぱり台南が元祖だからかしらん。

「タンツー」とはもともと天秤棒のことを指すことば。

天秤棒に麺と汁と具材を担いで売り歩いていたところからこの名前になったのだそうだ。

中でも有名な店は「度小月」。 漁師が水揚げの少ない月=小月を、タンツー売りでしのぐという屋号だそうな。

↑こんなカウンターみたいな店もあるし

↓こんなしっかりした入口の店もある

それでも店内はこぢんまりしていた。

入口入ってすぐに昔ながらの雰囲気でつくっている↓

細い階段を登る↓

サイドオーダーのエビ巻、イカ、ソーセージ

デザートにフライのアイスクリーム

**

創業1872年という粽の老舗「再發號肉粽」も忘れがたい。

※お店を紹介した分かりやすいホームページ

まったくそっけない看板

写真は飾ってあるが暗い電球の店内

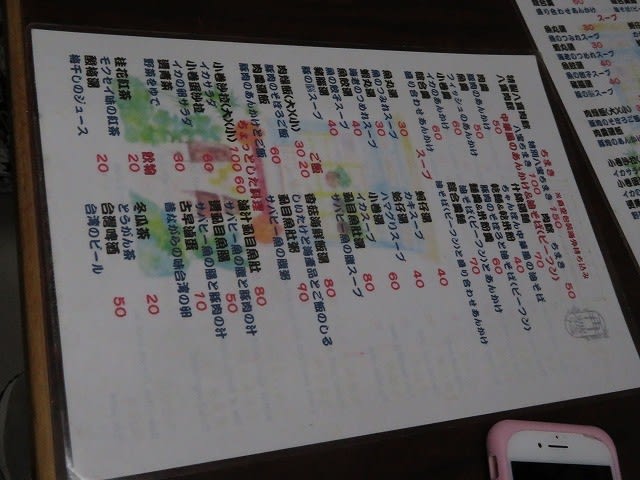

メニューにはちゃんと日本語がある↓

だが、文字だけ見ても大きさはわからない

↓これは特大150元(約550円)のもの

たしかにおおきいけれどぺろっと食べられました

↓ハマグリのスープもお勧めです

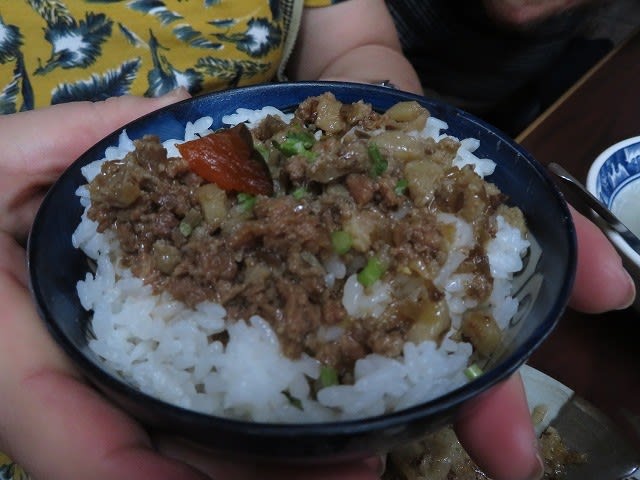

↓野菜に肉乗せごはんに…

麺もある

でもやっぱり粽がいちばん(^.^)

「モップつくってますね」とおもったが、これは粽のひもですね(^.^)

**

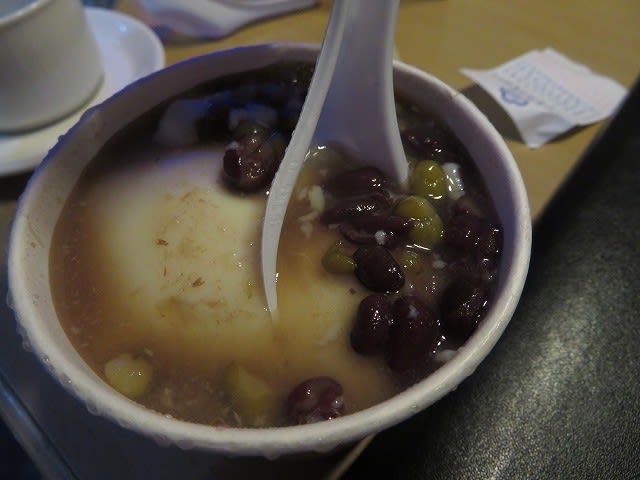

「豆花を是非たべてみてください、台南が本場だから」

昼間にガイドさんがそう言っていたのを思い出して食べてみる↓

トッピング各種あり味わいゆたかな豆腐!

また食べたいです。

***

「タピオカがたべたい」と若手が言うのでついていったら

↓これって何て読むの?

あ、「いがらし」か、なるほど(^.^)

そこで注文してつくってくれるのがこれ↓

おいしかったんだそうです~

台湾は美味しいモノにあふれております