芭蕉の経歴を辿る中で、関口芭蕉庵に触れた。(このシリーズ第3回)

関口芭蕉庵は、文京区にあるから、文京区の芭蕉句碑を取り上げたことになるが、そこから江東区の芭蕉庵へ移ってしまった。

再び、文京区へと入る。

◇浄土宗・昌清寺(文京区本郷1)

現在、2017年11月中旬。

サウジアラビアでは、多数の王子が身柄を拘束されたというニュースが流れている。

現国王の王子の権力安定のための手段と云われるが、こうした権力者同志の陰謀策略は、いつの時代、どこの社会でもあった。

昌清寺は、その権力闘争の犠牲者の菩提を弔うために開基された。

犠牲者の名は、駿河大納言忠長。

忠長は、三代将軍家光の弟で、幼名を国千代と云った。

父の二代秀忠や母お江(淀君の妹)が兄竹千代(家光))より寵愛したので、心配した竹千代の乳母お福(春日局)は、駿府の家康に直訴、竹千代が世継ぎとなった。

国千代は元服して忠長と称し、19歳で駿河55万国の城主となり、駿河大納言と呼ばれた。

だが後ろ盾の母お江の死後、「家康の孫」としての行き過ぎた言動に、家光の怒りを買い、領地没収の上、高崎城にお預けの身となる。

寛永10年、忠長自害、享年28歳。(この項、『江戸の芭蕉を歩く』から引用)

忠長の正室・お昌の方(織田信良の娘・久姫といい信長のひ孫)は夫の菩提のために、当寺を建立。公儀を配慮して忠長の乳母きよ(清)を開基であると披露、お昌の方とお清の二人の名前をとって、昌清寺と称するようになった。

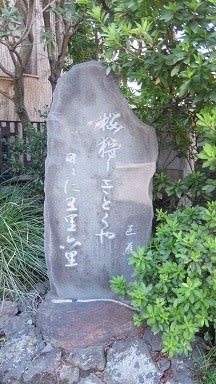

句碑は、道路に面した駐車場の隅にある。

「桜狩り きとくや日々に 五里六里」

碑の傍らに説明板が立っている。

花見塚 芭蕉の句碑

江戸時代の『茗荷集』(文政五年)や『茗荷図会』(文政九年)に「花見塚本郷元町昌清寺にあり 寛政八年(1796)如月十二日靖彦これを建つ」とある。

句碑には松尾芭蕉が貞享五年(1688)に吉野で詠んだ俳句「桜狩り きとくや日々に 五里六里」が刻まれている。

往時の句碑は存在しないが、現在の句碑は昭和59年に『茗荷図会』の花見塚模写図にならって復元再建されたものである。

寛政8年の碑陰には

「行かふハ 皆我友ぞ 桜狩り狩」

「雲と嶺 雲と聳へつ 山桜」

の2句が刻されていたという。

昌清寺は、本郷台地の西南にあって、西へ急坂を下りると後楽園。

谷底の後楽園から更に西へ上ると伝通院となる。

次の目的地「慈眼院」は、伝通院の手前にある。

◇浄土宗・慈眼院(文京区小石川3)

うっそうとした境内には、数多くの石造物がある。

大樹があり、その横に句碑がある。

「戸田権夫亭にて

一(ひと)しぐれ 礫(つぶて)や降りて 小石川」

小石川の戸田権太夫亭の句会で詠んだ句。

延宝5年(1677)の作とみられている。

句碑の設立は、大正7年(1918)10月12日。

芭蕉堂同人公雄翁滝沢氏を筆頭とする42人の発起人の氏名が彫られている。

芭蕉句碑の隣の

「月かけに しのぶや声の なき蛙」

は、発起人瀧澤公雄氏の句碑。

「声なき蛙」は、伝通院七不思議のひとつ、「鳴かない蛙」のことだそうだ。

石段がある。

石段を下ると稲荷神社があるが、その名は「沢蔵司稲荷」。

「沢蔵司稲荷」には、面白い伝説がある。

文京区教育委員会の紹介文を載せておく。

慈眼院・沢蔵司稲荷(たくぞうすいなり) 小石川3-17-12

伝通院の学寮(栴檀林といって修行するところ)に、沢蔵司という修行僧がいた。僅か三年で浄土宗の奥義を極めた。元和六年(1620)5月7日の夜、学寮長の極山和尚の夢枕に立った。

「そもそも 余は千代田城の内の稲荷大名神ある。かねて浄土宗の勉学をしたいと思っていたが、多年の希望をここに達した。今より元の神にかえるが、永く当山(伝通院)を守護して、恩に報いよう。」

と告げて、暁の雲にかくれたという。(「江戸名所図会」「江戸志」)

そこで、伝通院の住職廓山上人は、沢蔵司稲荷を境内に祭り、慈眼院を別当寺とした。江戸時代から参詣する人が多く繁栄した。

「東京名所図会」には、「東裏の崖下に狐棲(狐のすむ)の洞穴あり」とある。今も霊窟(おあな)と称する窪地があり、奥に洞穴があって稲荷が祭られている。

伝通院の門前のそば屋に、沢蔵司はよくそばを食べに行った。沢蔵司が来たときは、売り上げの中に必ず木の葉が入っていた。主人は、沢蔵司は稲荷大明神であったのかと驚き、毎朝「お初」のそばを供え、いなりそばと称したという。

また、すぐ前の善光寺坂に椋の老樹があるが、これには沢蔵司がやどっているといわれる。道路拡幅のとき、道をふたまたにしてよけて通るようにした。

沢蔵司 てんぷらそばが お気に入り (古川柳)

文京区教育委員会 昭和56年9月

沢蔵司が通ったという蕎麦屋は今もあって、私も食べてみたが、「名物に・・・」のたぐいであったことを報告しておきます。

◇清土鬼子母神(文京区目白台2)

鬼子母神といえば、雑司ヶ谷鬼子母神だとばかり思いこんでいた。

その雑司ヶ谷鬼子母神の近くに別の鬼子母神があるとは。

謂われによれば、雑司ヶ谷鬼子母神堂の本尊がこの地で出土したのだという。

入口右に「鬼子母尊神出現所」の石碑が立っている。

出土した鬼子母神像を清めた三角形井戸・星の井は、今も境内にあり、その井戸の前に芭蕉句碑がある。

「芭蕉庵桃青

此道に 出て涼しさよ 松の月」

側面に「文化九年(1812)壬申九月」とある。

境内には、吉祥天も在して、女性に縁の深い霊所です。

清土鬼子母神の西がわは、豊島区雑司ヶ谷。

その西隣の目白にある学習院大学に、芭蕉の句碑がある。

◇学習院大学(豊島区目白1)

孫が大学の馬術部に所属していたので、構内に鬱蒼とした林の崖地があることは知っていた。

馬場と厩舎は、崖下にあったからです。

その林の西側、人通りがない寂しい場所に句碑はある。

「目にかかる 時や殊更 五月富士」

傍らの解説プレートは

芭蕉句碑・富士見茶屋跡

目にかかる 時や殊更 五月茶屋

江戸時代、眺望に優れたこの地は富士見台と呼ばれていた。ここには富士見茶屋(別名珍々亭)があって、多くの風流人が訪れた。

初代歌川広重の連作「富士三十六景」の一つ「雑司ヶ谷不二見茶屋」は、ここからの風景を描いたものといわれている。句碑に刻まれているのは松尾芭蕉の句で、文化7年(1810)、雑司ヶ谷の俳人金子直徳によって、富士見茶屋の傍らに建てられた。

解説を読む限り、この句は富士見茶屋で詠んだもののように思われる。

が、実際は、箱根を越えて、富士山が一望できる場所で詠んだ句らしい。

同じ句碑が渋谷の御嶽神社にもある。

高台にあって富士見に格好の場所、が共通点。

かつての富士見坂も今では、木々が立ちはだかって、富士山を見ることはできない。

その方向だけ伐採してくれればと思うが、多分、ビル群で富士山は見えないのではないか。

目白駅から山手線に乗り、3つ目の巣鴨で下車。

◇真言宗・真性寺(豊島区巣鴨3-21)

「おばあちゃんの原宿」は、巣鴨の地蔵通りにある。

地蔵通りの地蔵は、「とげぬき地蔵」と呼ばれる高岩寺の延命地蔵だと思われているが、本来は、地蔵通りの入口左側にある真性寺の「江戸六地蔵」のことだった。

その江戸六地蔵の前の植え込みの中に芭蕉の句碑がある。

「題杉風萩 芭蕉翁

志ら露も こぼれぬ萩の うねり哉」

句碑は、寛政5年(1793)、採茶庵梅人らが建てたもの。

寛政5年は、芭蕉百回忌に当たる。

建て主に「採茶庵梅人」の名があるが、この句は、深川仙台掘川海辺橋たもとの採茶庵で詠まれた。

採茶庵は、「おくのほそ道」への旅立ちの場所として有名です。

深川で詠んだ句が、なぜ、巣鴨にあるのかは不明だが、当時、巣鴨は萩の名所だったからだという説がある。

今日も、ある大手企業の役員から、会社を育ててきた力のある役員が左遷されて、茶坊主だけが昇進して残る・・・そんな話を聞かされました。

もう一つの鬼子母神は知りませんでした。