12月15日(金) 天気:晴れて暖かい 室温:16.7℃

きょうは 福崎町の辻川周辺を歩いてきました。 12月の歴史教室で ”銀の馬車道” の話が

ありましたが 馬車道は 道路であって むかしの人が歩いた街道ではありません。 なので 馬車

道を歩いても 面白くありませんし 現在 当時の面影が 残っている馬車道も ほとんどありません。

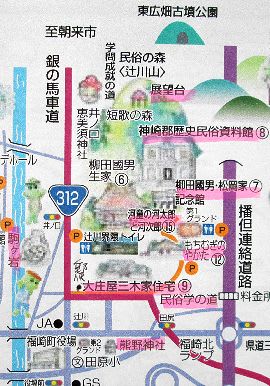

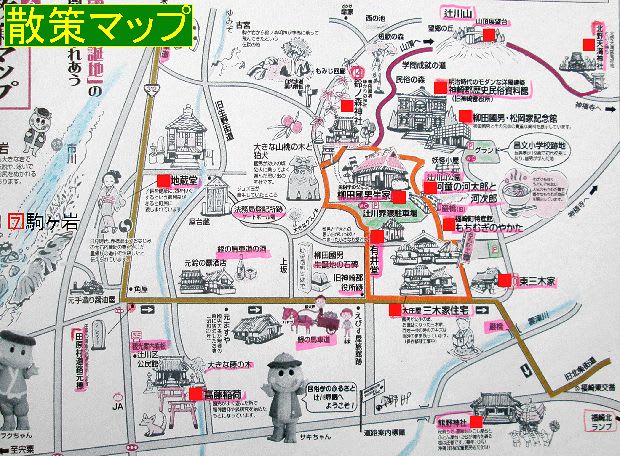

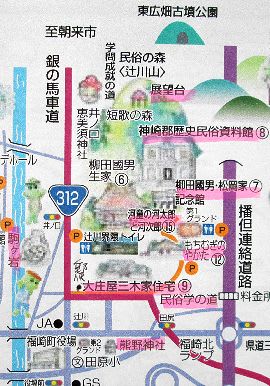

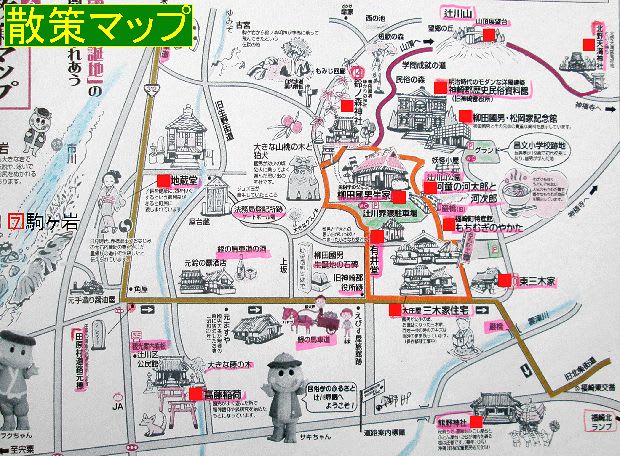

きょうは 馬車道関連ということで 辻川界隈を散策します。 福崎観光協会のぺージから 散策

マップをコピーし それをもとに歩きます。 民俗学の父 「柳田國男生誕地」 の町並み・文化を見

て 聞いて ふれあう 歴史散策コースです。

柳田國男生家の前に 駐車し マップの1~12などを めぐります。

1.柳田國男生家 2.柳田國男・松岡家記念館 3.神崎郡歴史民俗資料館 4.鈴ノ森神社を

見て 民俗資料館の脇道から 墓地を抜け 山道を登り 北野天満神社へ。

坂道を登り 辻川山の展望台へ。 学問成就の道を下り 鈴ノ森神社へ降りて 南へ歩きます。

5.有井堂を見て 銀の馬車道を西へ行き 生誕地の碑を見て 北へ。 屋台蔵を見て 6.地蔵堂

へ。 地蔵堂は 旧生野街道にあります。 国道312号線(銀の馬車道)を越えて 西の市川河原に

ある 7.駒ヶ岩へ。

南へ下り 8.高藤稲荷へ。 銀の馬車道に戻り 9.三木家住宅 10.東三木家を見て 11.も

ちむぎのやかたで もちむぎ麺を食べて 駐車場へ戻ります。 銀の馬車道は ほんの少ししか歩き

ません。

帰路 播但道の福崎南ランプの東・南にある 西光寺野人参役所跡と 河合寸翁碑を見て 福崎南

ランプから播但道に入り 砥堀ランプで降りて 市川に架かる生野橋・馬車道修築の碑 を見ます。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

播但道・福崎北ランプで 降りて 県道を西へ行き 田尻で右へ曲がると 熊野神社があります。

まず 熊野神社へお参りし きょう 安全に歩けるようお祈りましょう。 ここには 青田賢造さんが

描かれた絵馬があります。 熊野神社は 赤一色の衣装で 天狗が舞う 浄舞が有名だそうです。

13.熊野神社 秋祭りで 豪華なみこし屋台と ふとん屋台12台が 境内を練る様は 圧巻です。

平野病院で右折して 北へ進むと トイレ・駐車場があるので 車を停めます。 白線の枠は

すでに 満車なので 横に停めました。 観光客が こんなに多いとは思いませんでした。

駐車場の脇は 辻川公園で 巌橋があり 下の池に 河童の彫刻があります。 巌橋は 辻川

の南の岩尾川(雲津川) 辺りが 馬車道として整備され 石橋に架け替えられ 後に ここに 移

設・復元されました。 池の周辺には 妖怪の彫刻があります。

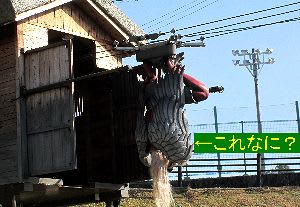

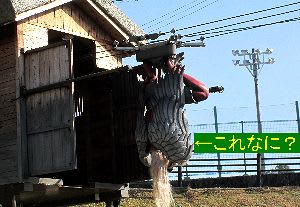

最近 「招き鵺」 が設置されたそうで 鵺は 頭は猿、手足がトラ、胴体は狸、尾はヘビの妖怪。

そのほか 「天狗」、「山の神」、河童の兄弟・河太郎と河次郎(池の中)もあり 河次郎は 15分

毎に 泡と共に顔を出します。 上で ロープウエイにぶら下がって 往復していたのは 何でしょう。

12.河童の河太郎と河次郎と鵺

柳田國男の著書 「故郷と七十年」 に 登場する駒ヶ岩の河童のガタロ(河太郎) をモチーフ

にした河童の兄弟です。 兄の河太郎は 池のほとりにいますが 弟の河次郎は 池の中にいて

時間がくると 水中から飛び出てきます。 「天狗」、「山の神」、「招き鵺」 で 像は 3体目。

福崎町は 妖怪を活用した町おこしに力を入れており これからも 妖怪の像を増やしていく・・。

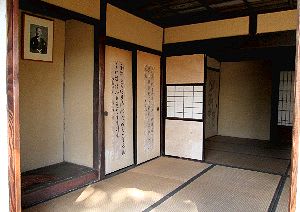

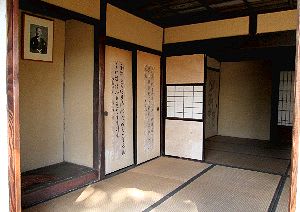

1.柳田國男生家

日本民俗学を開拓し確立した柳田國男は 著書「故郷七十年」 に 「私の家は 日本一小さい

家だ」 といい 「じつは この家の小ささ という運命から 私の民俗学への志も 源を発したと

いってよいのである」 と書いています。 生家は もと 辻川の街道に 面していましたが 昭和

49年に 國男のゆかりの地 鈴ヶ森神社の傍らに 移築されました。

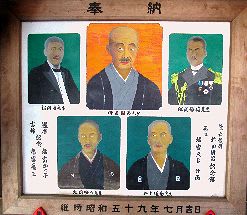

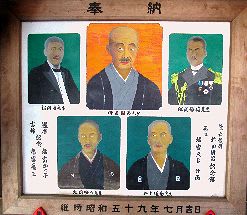

2.柳田國男・松岡家 記念館

文化勲章を受章した民俗学者・柳田國男と松岡家の貴重な資料が 豊富に展示されています。

松岡家5兄弟・柳田國男と英才兄弟(長男・松岡鼎、三男・井上通泰、七男・静雄、八男・映丘)

柳田國男は 六男で 明治8年 福崎町生まれ。 明治34年 柳田家へ養嗣子として 入籍。

3.神崎郡歴史民俗資料館(県重要文化財)

神崎郡の歴史や 当地方で使われていた生活用具、農具などの民俗資料が 展示されています。

建物は 明治19年 郡役所として建築されたものを 現在地に移築・復元したものです。

4.鈴ノ森神社

柳田國男が こどものころ よく遊びに来ていた場所の一つです。 「播磨鑑」 に 神々が集まった

とあり 声学・安産の神々が 祀られています。 合格祈願には 絵馬を奉納すると良いといわれ

ています。 鈴とは 整地の意味で 播磨の神々の集会の所地。 ご祭神は 火授々杵命 他

松岡家記念館の右を回り 墓地を抜け グランド北の山道を歩いて 北野天満神社へ向かいます。

山の中には 道標もあり 至れり尽くせり。

北野天満神社は 菅原道真公をお祀りしています。 なで牛があると思ったのですが・・。 石段を

降りた石灯籠の下にあったのかも・・。 牛の頭をなでると 道真のように 頭がよくなる?

天満神社から 学問成就の道を歩いて 辻川山に登ります。 この道には 柳田國男の五兄弟の像

があります。 ここで 失敗しました。 きょうは 山歩きの日ではないので 辻川山に三角点があること

をうっかりして 三角点:128.9m を見逃しました。 家に帰って 調べると 最近の地理院の地図には

三角点はありません。 なくなったようです。 平成8年発行の地図・北条には ありますが・・。

山頂からは 西方向が見渡せます。 東の妙徳山(神積寺の山号) は見えたのでしょうか。 辻川山

は 三獅子山ふれあいの森の一つです。

山頂の西に 配水池があり うまい具合に 水道局?の人が来て なにか工事をしていて フェンス

が開いています。 配水池の上から 景色を撮らせていただきました。 西が 絶景です。

配水池から 学問成就の道を降ります。 階段道です。

歌碑もあり 八千種の 花は移ろふ 常盤なる 松のさ枝を 我は結ばな 大伴家持

学問成就に道を降りると 鈴ノ森神社に降ります。 天満神社から 鈴ノ森神社に降りるのは

邪道? 鈴ノ森神社から 時計回りに廻らないと ご利益がない? 鳥居を潜り 南へ。

駐車場の横に出るので いったん車に戻り 一息入れます。 すぐ南が 有井堂です。

5.有井堂

旅をしていた神積寺の開祖・慶芳上人が このお堂に泊まり 夢のお告げにより 神積寺を建立

したとされています。 この堂の床下に 犬が数匹の子犬を産んでいるのを 柳田國男と その兄弟

が見つけ 堂の床下にもぐりこんで 子犬をつかまえ 楽しく幼年期を過ごしたそうです。

有井堂の南の東西の道は 銀の馬車道です。 馬車道は 東行き一方通行ですが 西向きに

歩くのは 問題ないでしょう。 マップにある角の旧神崎郡役所跡を見て 柳田國男生誕の地

の石碑を見て 元鈴の森酒店(銀の馬車道の酒) を見て 北へ行きます。

マップには 元法務局登記所跡がありますが 見当たりません。 大きなクスノキはあります。

後で マップをよく見ると 小さい字で ゲートボール場と書いてあります。 ここを西へ抜けると

屋台蔵。 次の地蔵堂は 勘違いして 探し回りました。 旧生野街道の角にあります。

6.地蔵堂

昔 地蔵堂の前が 生野街道という重要な道でした。 この地蔵様は 子どもを健康にし 頭の良い

子にするといわれています。 柳田國男の祖母・小鶴が 日詣りをし 柳田兄弟も 連れられて

詣っています。 赤穂浪士の大石内蔵助の妻りくも 但馬へ里帰りする時に この地蔵堂で 休憩

したと伝えられています。

地蔵堂の前は 旧生野街道です。 いまは 舗装されていますが 幅1mほどで むかしの面影

があります。

国道312号線の辻川北交差点の角に 田原村道路元票があります。 ここから北の国道は

かっては 銀の馬車道で 馬車道は 辻川北交差点で 東へ曲がります。 下右の写真に 国道

(銀の馬車道) とあるのは 間違いで 国道の西の道路です。

国道を横切って 西へ細い道を入ると 元手造り醤油屋(伊藤家)があります。 道路を北へ

行くと 駒ヶ岩の標識があるので 左へ曲がると 川岸の岩が 駒ヶ岩。

7.駒ヶ岩

この辺りで 泳いでいると 河童のガタロ(河太郎)に いたずらされたという話や 古宮に向かって

跳んでいった神馬の蹄跡があると言われています。

岩場周辺を歩いていると ズボンの裾に 雑草の種が いっぱい付いて 取るのに 困りました。

駒ヶ岩を退散し 南の高藤稲荷神社へ行きます。 むかし お稲荷さんには 藤の大樹があり 村の

子ども達には それぞれ思い出があったそうです。 田嶋神社は 市川の近くにありました。

8.高藤稲荷

國男が よく遊んだところで 稲荷信仰や 狐研究を始めたもとになっています。

銀の馬車道に戻り 東へ向かいます。 この馬車道は タイルのようなもので舗装されています。

9.大庄屋 三木家住宅(国指定重要文化財)・・保存修理中

三木家は 英賀城主の後裔で 秀吉の中国地方遠征後 ここ辻川に移り住み 姫路藩の大庄

屋として 地域の政治・文化の中心的存在でした。 古い建物は 300年以上にもなります。

柳田國男は 10歳の頃 1年間預けられ 三木家の書物を 読みあさっていました。

10.東三木家

三木家の当主が 幼少のころ 後見人になったり 山崎組の大庄屋を務めたこともある家です。

現在は コミュニティカフェ・河童のさんぽ道で 塀には 河童の絵が 描かれています。

銀の馬車道は ここで 南へ曲がりますが もちむぎのやかたは 北へ行きます。

11.もちむぎのやかた

ソバでもなく うどんでもない 独特の食感、福崎町特産のもちむぎ麺が味わえ お土産コーナー

製麺工場の見学ができます。 訪れた際は ぜひ 立ち寄りたい場所です。

もちむぎのやかたで おかち麺(756円) を食べて 車に戻りました。

辻川公園を後にして 銀の馬車道を南へ下ります。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

播但道の下を潜り 県道218号線で 西光寺へ行きます。 右に池が見えたら 人参役所跡

(岡庭酒店)が 左にあります。

14.西光寺野人参役所跡

姫路藩の家老・河合寸翁により 人参役所では 朝鮮人参の栽培指導から 販売までを 統括

していました。 役所跡には 酒蔵が建てられ 市の都市景観重要建築物に指定されています。

河合寸翁の顕彰碑は 馬車道を200mほど 東に行った長池の土手下にあります。 傍には

送電線の鉄塔が立っています。 河合寸翁は 藩の財政建て直しの一環として 西光寺野の開発

を手掛け 朝鮮人参の栽培を試みた。 碑は 寸翁の開発の功績を讃えるものです。

長池も多いな池ですが この辺りには ため池が多くあり 西光寺野台地ため池群と言われ

日本のため池百選に選ばれています。

寸翁碑を見て 播但道・福崎南ランプへ戻り 播但道を南へ下り 砥堀ランプで降りて 国道

312号線へ突き当り 左折。 南の信号で 左折し 市川の土手に出ると 右が ミニ公園です。

銀の馬車道は ここから南へ延びています。

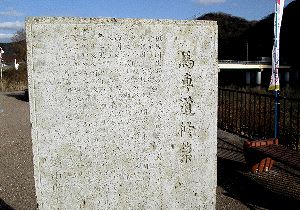

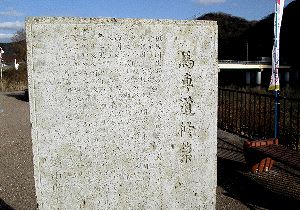

15.生野橋・馬車道修築の碑

明治9年 馬車道の完成を祝って 生野橋のたもとに 記念碑が建てられました。 「修築」 と

したのは 旧街道を利用した工事だったからでしょう。 始発・終着点でもない地に 碑が置か

れたのは 生野橋が 最も難工事だったからだと言われています。 現在は 3代目で 初代の

橋は 右岸に 橋台の石垣と 川中に 橋脚跡が残っています。

これで フンドシより長いこのページも 16000字で やっと終えることができました。

が ここまでくれば もうやけくそ。 2015年12月に行った 銀の馬車道終点の飾磨辺りを。

国道から 南へ入ると 突き当たりが 浅田化学工業。 ここが 飾磨街道・銀の馬車道の終点で

馬車道の説明板があります。 大きな水路があり 水門の先は 野田川です。 右には レンガ造り

の倉庫があります。 むかし この辺りは 飾磨津(港)で 野田川の河口に 船着き場があり

倉庫、荷積み場があったと思われます。

。。。。。 。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。

きょうは 福崎町の辻川周辺を歩いてきました。 12月の歴史教室で ”銀の馬車道” の話が

ありましたが 馬車道は 道路であって むかしの人が歩いた街道ではありません。 なので 馬車

道を歩いても 面白くありませんし 現在 当時の面影が 残っている馬車道も ほとんどありません。

きょうは 馬車道関連ということで 辻川界隈を散策します。 福崎観光協会のぺージから 散策

マップをコピーし それをもとに歩きます。 民俗学の父 「柳田國男生誕地」 の町並み・文化を見

て 聞いて ふれあう 歴史散策コースです。

柳田國男生家の前に 駐車し マップの1~12などを めぐります。

1.柳田國男生家 2.柳田國男・松岡家記念館 3.神崎郡歴史民俗資料館 4.鈴ノ森神社を

見て 民俗資料館の脇道から 墓地を抜け 山道を登り 北野天満神社へ。

坂道を登り 辻川山の展望台へ。 学問成就の道を下り 鈴ノ森神社へ降りて 南へ歩きます。

5.有井堂を見て 銀の馬車道を西へ行き 生誕地の碑を見て 北へ。 屋台蔵を見て 6.地蔵堂

へ。 地蔵堂は 旧生野街道にあります。 国道312号線(銀の馬車道)を越えて 西の市川河原に

ある 7.駒ヶ岩へ。

南へ下り 8.高藤稲荷へ。 銀の馬車道に戻り 9.三木家住宅 10.東三木家を見て 11.も

ちむぎのやかたで もちむぎ麺を食べて 駐車場へ戻ります。 銀の馬車道は ほんの少ししか歩き

ません。

帰路 播但道の福崎南ランプの東・南にある 西光寺野人参役所跡と 河合寸翁碑を見て 福崎南

ランプから播但道に入り 砥堀ランプで降りて 市川に架かる生野橋・馬車道修築の碑 を見ます。

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・播但道・福崎北ランプで 降りて 県道を西へ行き 田尻で右へ曲がると 熊野神社があります。

まず 熊野神社へお参りし きょう 安全に歩けるようお祈りましょう。 ここには 青田賢造さんが

描かれた絵馬があります。 熊野神社は 赤一色の衣装で 天狗が舞う 浄舞が有名だそうです。

13.熊野神社 秋祭りで 豪華なみこし屋台と ふとん屋台12台が 境内を練る様は 圧巻です。

平野病院で右折して 北へ進むと トイレ・駐車場があるので 車を停めます。 白線の枠は

すでに 満車なので 横に停めました。 観光客が こんなに多いとは思いませんでした。

駐車場の脇は 辻川公園で 巌橋があり 下の池に 河童の彫刻があります。 巌橋は 辻川

の南の岩尾川(雲津川) 辺りが 馬車道として整備され 石橋に架け替えられ 後に ここに 移

設・復元されました。 池の周辺には 妖怪の彫刻があります。

最近 「招き鵺」 が設置されたそうで 鵺は 頭は猿、手足がトラ、胴体は狸、尾はヘビの妖怪。

そのほか 「天狗」、「山の神」、河童の兄弟・河太郎と河次郎(池の中)もあり 河次郎は 15分

毎に 泡と共に顔を出します。 上で ロープウエイにぶら下がって 往復していたのは 何でしょう。

12.河童の河太郎と河次郎と鵺

柳田國男の著書 「故郷と七十年」 に 登場する駒ヶ岩の河童のガタロ(河太郎) をモチーフ

にした河童の兄弟です。 兄の河太郎は 池のほとりにいますが 弟の河次郎は 池の中にいて

時間がくると 水中から飛び出てきます。 「天狗」、「山の神」、「招き鵺」 で 像は 3体目。

福崎町は 妖怪を活用した町おこしに力を入れており これからも 妖怪の像を増やしていく・・。

1.柳田國男生家

日本民俗学を開拓し確立した柳田國男は 著書「故郷七十年」 に 「私の家は 日本一小さい

家だ」 といい 「じつは この家の小ささ という運命から 私の民俗学への志も 源を発したと

いってよいのである」 と書いています。 生家は もと 辻川の街道に 面していましたが 昭和

49年に 國男のゆかりの地 鈴ヶ森神社の傍らに 移築されました。

2.柳田國男・松岡家 記念館

文化勲章を受章した民俗学者・柳田國男と松岡家の貴重な資料が 豊富に展示されています。

松岡家5兄弟・柳田國男と英才兄弟(長男・松岡鼎、三男・井上通泰、七男・静雄、八男・映丘)

柳田國男は 六男で 明治8年 福崎町生まれ。 明治34年 柳田家へ養嗣子として 入籍。

3.神崎郡歴史民俗資料館(県重要文化財)

神崎郡の歴史や 当地方で使われていた生活用具、農具などの民俗資料が 展示されています。

建物は 明治19年 郡役所として建築されたものを 現在地に移築・復元したものです。

4.鈴ノ森神社

柳田國男が こどものころ よく遊びに来ていた場所の一つです。 「播磨鑑」 に 神々が集まった

とあり 声学・安産の神々が 祀られています。 合格祈願には 絵馬を奉納すると良いといわれ

ています。 鈴とは 整地の意味で 播磨の神々の集会の所地。 ご祭神は 火授々杵命 他

松岡家記念館の右を回り 墓地を抜け グランド北の山道を歩いて 北野天満神社へ向かいます。

山の中には 道標もあり 至れり尽くせり。

北野天満神社は 菅原道真公をお祀りしています。 なで牛があると思ったのですが・・。 石段を

降りた石灯籠の下にあったのかも・・。 牛の頭をなでると 道真のように 頭がよくなる?

天満神社から 学問成就の道を歩いて 辻川山に登ります。 この道には 柳田國男の五兄弟の像

があります。 ここで 失敗しました。 きょうは 山歩きの日ではないので 辻川山に三角点があること

をうっかりして 三角点:128.9m を見逃しました。 家に帰って 調べると 最近の地理院の地図には

三角点はありません。 なくなったようです。 平成8年発行の地図・北条には ありますが・・。

山頂からは 西方向が見渡せます。 東の妙徳山(神積寺の山号) は見えたのでしょうか。 辻川山

は 三獅子山ふれあいの森の一つです。

山頂の西に 配水池があり うまい具合に 水道局?の人が来て なにか工事をしていて フェンス

が開いています。 配水池の上から 景色を撮らせていただきました。 西が 絶景です。

配水池から 学問成就の道を降ります。 階段道です。

歌碑もあり 八千種の 花は移ろふ 常盤なる 松のさ枝を 我は結ばな 大伴家持

学問成就に道を降りると 鈴ノ森神社に降ります。 天満神社から 鈴ノ森神社に降りるのは

邪道? 鈴ノ森神社から 時計回りに廻らないと ご利益がない? 鳥居を潜り 南へ。

駐車場の横に出るので いったん車に戻り 一息入れます。 すぐ南が 有井堂です。

5.有井堂

旅をしていた神積寺の開祖・慶芳上人が このお堂に泊まり 夢のお告げにより 神積寺を建立

したとされています。 この堂の床下に 犬が数匹の子犬を産んでいるのを 柳田國男と その兄弟

が見つけ 堂の床下にもぐりこんで 子犬をつかまえ 楽しく幼年期を過ごしたそうです。

有井堂の南の東西の道は 銀の馬車道です。 馬車道は 東行き一方通行ですが 西向きに

歩くのは 問題ないでしょう。 マップにある角の旧神崎郡役所跡を見て 柳田國男生誕の地

の石碑を見て 元鈴の森酒店(銀の馬車道の酒) を見て 北へ行きます。

マップには 元法務局登記所跡がありますが 見当たりません。 大きなクスノキはあります。

後で マップをよく見ると 小さい字で ゲートボール場と書いてあります。 ここを西へ抜けると

屋台蔵。 次の地蔵堂は 勘違いして 探し回りました。 旧生野街道の角にあります。

6.地蔵堂

昔 地蔵堂の前が 生野街道という重要な道でした。 この地蔵様は 子どもを健康にし 頭の良い

子にするといわれています。 柳田國男の祖母・小鶴が 日詣りをし 柳田兄弟も 連れられて

詣っています。 赤穂浪士の大石内蔵助の妻りくも 但馬へ里帰りする時に この地蔵堂で 休憩

したと伝えられています。

地蔵堂の前は 旧生野街道です。 いまは 舗装されていますが 幅1mほどで むかしの面影

があります。

国道312号線の辻川北交差点の角に 田原村道路元票があります。 ここから北の国道は

かっては 銀の馬車道で 馬車道は 辻川北交差点で 東へ曲がります。 下右の写真に 国道

(銀の馬車道) とあるのは 間違いで 国道の西の道路です。

国道を横切って 西へ細い道を入ると 元手造り醤油屋(伊藤家)があります。 道路を北へ

行くと 駒ヶ岩の標識があるので 左へ曲がると 川岸の岩が 駒ヶ岩。

7.駒ヶ岩

この辺りで 泳いでいると 河童のガタロ(河太郎)に いたずらされたという話や 古宮に向かって

跳んでいった神馬の蹄跡があると言われています。

岩場周辺を歩いていると ズボンの裾に 雑草の種が いっぱい付いて 取るのに 困りました。

駒ヶ岩を退散し 南の高藤稲荷神社へ行きます。 むかし お稲荷さんには 藤の大樹があり 村の

子ども達には それぞれ思い出があったそうです。 田嶋神社は 市川の近くにありました。

8.高藤稲荷

國男が よく遊んだところで 稲荷信仰や 狐研究を始めたもとになっています。

銀の馬車道に戻り 東へ向かいます。 この馬車道は タイルのようなもので舗装されています。

9.大庄屋 三木家住宅(国指定重要文化財)・・保存修理中

三木家は 英賀城主の後裔で 秀吉の中国地方遠征後 ここ辻川に移り住み 姫路藩の大庄

屋として 地域の政治・文化の中心的存在でした。 古い建物は 300年以上にもなります。

柳田國男は 10歳の頃 1年間預けられ 三木家の書物を 読みあさっていました。

10.東三木家

三木家の当主が 幼少のころ 後見人になったり 山崎組の大庄屋を務めたこともある家です。

現在は コミュニティカフェ・河童のさんぽ道で 塀には 河童の絵が 描かれています。

銀の馬車道は ここで 南へ曲がりますが もちむぎのやかたは 北へ行きます。

11.もちむぎのやかた

ソバでもなく うどんでもない 独特の食感、福崎町特産のもちむぎ麺が味わえ お土産コーナー

製麺工場の見学ができます。 訪れた際は ぜひ 立ち寄りたい場所です。

もちむぎのやかたで おかち麺(756円) を食べて 車に戻りました。

辻川公園を後にして 銀の馬車道を南へ下ります。

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・播但道の下を潜り 県道218号線で 西光寺へ行きます。 右に池が見えたら 人参役所跡

(岡庭酒店)が 左にあります。

14.西光寺野人参役所跡

姫路藩の家老・河合寸翁により 人参役所では 朝鮮人参の栽培指導から 販売までを 統括

していました。 役所跡には 酒蔵が建てられ 市の都市景観重要建築物に指定されています。

河合寸翁の顕彰碑は 馬車道を200mほど 東に行った長池の土手下にあります。 傍には

送電線の鉄塔が立っています。 河合寸翁は 藩の財政建て直しの一環として 西光寺野の開発

を手掛け 朝鮮人参の栽培を試みた。 碑は 寸翁の開発の功績を讃えるものです。

長池も多いな池ですが この辺りには ため池が多くあり 西光寺野台地ため池群と言われ

日本のため池百選に選ばれています。

寸翁碑を見て 播但道・福崎南ランプへ戻り 播但道を南へ下り 砥堀ランプで降りて 国道

312号線へ突き当り 左折。 南の信号で 左折し 市川の土手に出ると 右が ミニ公園です。

銀の馬車道は ここから南へ延びています。

15.生野橋・馬車道修築の碑

明治9年 馬車道の完成を祝って 生野橋のたもとに 記念碑が建てられました。 「修築」 と

したのは 旧街道を利用した工事だったからでしょう。 始発・終着点でもない地に 碑が置か

れたのは 生野橋が 最も難工事だったからだと言われています。 現在は 3代目で 初代の

橋は 右岸に 橋台の石垣と 川中に 橋脚跡が残っています。

これで フンドシより長いこのページも 16000字で やっと終えることができました。

が ここまでくれば もうやけくそ。 2015年12月に行った 銀の馬車道終点の飾磨辺りを。

国道から 南へ入ると 突き当たりが 浅田化学工業。 ここが 飾磨街道・銀の馬車道の終点で

馬車道の説明板があります。 大きな水路があり 水門の先は 野田川です。 右には レンガ造り

の倉庫があります。 むかし この辺りは 飾磨津(港)で 野田川の河口に 船着き場があり

倉庫、荷積み場があったと思われます。

。。。。。

。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。  。。。。。

。。。。。