4月28日(木) 天気:晴れ 室温:24.2℃

4月25日(月) BSーTBS ”にっぽん! 歴史鑑定” で、”武蔵VS小次郎・・巌流島の

真相” が放送されました。 2020.2.4 歴史教室で、”宮本武蔵の虚像と実像” を勉強

しましたが、宮本武蔵については、生まれた場所など 謎が多いのです。 江戸時代の歌舞伎

や 吉川英治の小説などで、歴史的事実とは異なることが 面白可笑しく語られたため、事実と

は 違うことが 信じられています。

今回の番組は、歴史研究家・福田正秀さんの研究結果や 小倉にある 「宮本武蔵顕彰碑」

(小倉碑文)をもとに、武蔵と小次郎の巌流島の決闘に関する謎・事実が 明らかにされます。

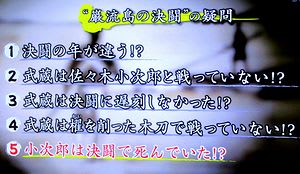

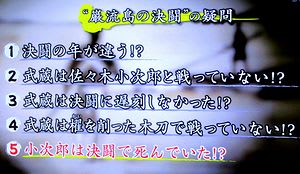

巌流島の決闘の謎・疑問は、5つあり、これが 解き明かされます。

1.決闘の年が違う

2.佐々木小次郎とは 戦っていない

3.武蔵は 決闘には 遅れなかった

4.武蔵は 船の櫂(かい)を削った木刀で 戦ってはいない

5.小次郎は 決闘では 死んでいない

・巌流島の決闘は、慶長17年(1612)4月13日に 行われたと言われていますが、

武蔵は 天正12年(1584)に生まれ、決闘が 慶長17年に 行われたのなら、武蔵は

29歳。慶長5年に行われたのなら、19歳。

歴史研究家・福田正秀さんは 決闘の時期を特定するのは、難しいと言われます。

北九州市小倉にある 「宮本武蔵顕彰碑」(小倉碑文)は、宮本武蔵の養子・宮本伊織が

武蔵の死から 9年後に建てた石碑ですが、事実が 漢文で 記されています。 これによると、

武蔵の父(養父?)新免無二斎は 日下無双兵法術者で、武蔵に 二刀流を教えた。

・佐々木小次郎とは 戦っていない?

碑文には、小次郎は 兵術の達人で、岩流の使い手。 細川家家臣の書いた 「沼田家記」

(17世紀後半)にも 記述があるが・・。 富田勢源に弟子入りしたという史料があり、

これから 小次郎の年齢を推定すると、決闘のときには 60歳を超えることになる。

天文2年(1737)上演の歌舞伎 「敵討巌流島」 に、佐々木巌流という名が出てきて、

岩流の使い手から、巌流という名がつけられ、決闘が行われた 船島も 巌流島といわれるように。

・小倉藩の史料には、小次郎に関する記述がない。 小倉藩の剣術指南もウソ? 決闘場所も

下関(長府藩)の許可が出ず、仕方なく 無人島の船島で 戦った。 公認の決闘ではなく、私闘。

・なぜ、小次郎と戦うことになったのか? 小次郎は 無二斎に 戦いを挑んだが、無二斎は

辞退した。 無二齊が 逃げたと噂をたてられ、代わりに 武蔵が戦うことになった。

・武蔵は 決闘の時刻に贈れたか? 武蔵は 遅れなかった。 小倉碑文に 二人は 同時に到着

したと刻まれている。 両雄同時に 相会す。

・武蔵は 船の櫂(かい)を削って 木刀にしたのか? 櫂の木刀で 戦っていない。 武蔵は

決闘・戦いには 事前に準備した 木刀を使っていた。 決闘では 刀で 相手を殺す必要はなく

優劣が付けばよい。 木刀の方が 軽く扱いやすい。 八代城主の松井寄行が 尋ねると、

武蔵は 日ごろ使っている木刀(126.7cm)を見せた。 木刀は 今も残っている。

・決闘で 小次郎は 死んだのか? 小次郎は 生きていた。 武蔵は 小次郎が生きているのを

確認して、その場を去った。 その後、武蔵の弟子たちが 小次郎を殺した。

小次郎が生きていると、無二斎は また勝負を挑まれることを恐れ、小次郎を殺させた。

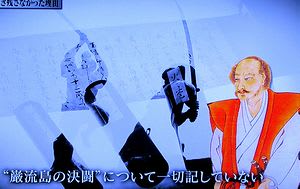

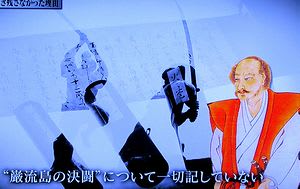

武蔵は この決闘が 不名誉な戦いだったので、五輪書には 書き残していない。

小次郎との決闘のあと、武蔵は 小次郎の弟子に襲われることを恐れ、門司城代に助けを求め

無二斎のいる豊後国まで 護衛付きで送ってもらった。

今回の ”歴史鑑定” と 以前 勉強した ”歴史居室” の資料などから 私なりに 武蔵の生涯を推理すると、

・宮本武蔵は、天正12年(1584) 現・高砂市米田町の田原家の次男として生まれた。 5歳

の頃、美作大原の平田家(新免家)に養子にいき、養父・平田(新免)無二斎に 二刀流の指南を受ける。

・13歳の時、平福で、有馬喜兵衛と 最初の決闘を 行い、これに勝つ。

・14歳の頃、修行の旅に出る。 佐用の素戔嗚神社に 立ち寄り、たつのの圓光寺に逗留、修行する。

関ケ原の合戦前、宇喜田氏から新免氏に 出陣要請があり、武蔵も 新免氏からの要請で、合戦に出陣、

西軍として戦うも。敗戦。 圓光寺に逃げ帰る。

・京都の吉岡一門との試合に勝ち、圓光寺に帰った武蔵は、自分の兵法を 「二天一流」 に改める。

武蔵は、生涯に 60回以上決闘をしたと言われていますが、有名なのは

奈良の興福寺の宝蔵院に 宝蔵院胤栄との戦いを望んだが、胤栄は高齢で、一番弟子の奥蔵院道栄と

二度試合をして 二度とも 武蔵が勝った。

宝蔵院から 江戸に向かう途中、伊賀で 鎖鎌の使い手・宍戸梅軒と勝負をし、これも倒すなどが 有名。

・慶長13年 武蔵29歳の時、小次郎と 巌流島で 決闘。

・慶長19年 大坂冬の陣、西軍に加わる。 夏の陣では、東軍・徳川方で戦う。

・元和3年 武蔵の兄・田原久光の次男・伊織を養子にする。 養子の宮本伊織は、15歳で、明石藩・

小笠原忠真に 仕え、20歳で 家老に。 小笠原氏が 小倉に 入封、伊織も従う。 武蔵も 小倉藩・

小笠原氏の食客となる。 島原の乱に 武蔵・伊織 出陣し、軍功をあげる。

・肥後熊本藩主・細川忠利に知遇を得て、客分として逗留。 正保2年(1645)「五輪書」を完成、

「独行道」を残す。 5月19日 没、62歳。

一つ疑問に思うことは、巌流島の決闘の5年後に、伊織を養子にしたので、 伊織は 決闘の詳細を

どの程度知っていたのか? 武蔵の顕彰碑(小倉碑文)の信憑性は? なぜ 伊織は 15歳の若さで

小笠原氏に仕えたのか。 20歳で 家老に。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。  。。。

。。。

4月25日(月) BSーTBS ”にっぽん! 歴史鑑定” で、”武蔵VS小次郎・・巌流島の

真相” が放送されました。 2020.2.4 歴史教室で、”宮本武蔵の虚像と実像” を勉強

しましたが、宮本武蔵については、生まれた場所など 謎が多いのです。 江戸時代の歌舞伎

や 吉川英治の小説などで、歴史的事実とは異なることが 面白可笑しく語られたため、事実と

は 違うことが 信じられています。

今回の番組は、歴史研究家・福田正秀さんの研究結果や 小倉にある 「宮本武蔵顕彰碑」

(小倉碑文)をもとに、武蔵と小次郎の巌流島の決闘に関する謎・事実が 明らかにされます。

巌流島の決闘の謎・疑問は、5つあり、これが 解き明かされます。

1.決闘の年が違う

2.佐々木小次郎とは 戦っていない

3.武蔵は 決闘には 遅れなかった

4.武蔵は 船の櫂(かい)を削った木刀で 戦ってはいない

5.小次郎は 決闘では 死んでいない

・巌流島の決闘は、慶長17年(1612)4月13日に 行われたと言われていますが、

武蔵は 天正12年(1584)に生まれ、決闘が 慶長17年に 行われたのなら、武蔵は

29歳。慶長5年に行われたのなら、19歳。

歴史研究家・福田正秀さんは 決闘の時期を特定するのは、難しいと言われます。

北九州市小倉にある 「宮本武蔵顕彰碑」(小倉碑文)は、宮本武蔵の養子・宮本伊織が

武蔵の死から 9年後に建てた石碑ですが、事実が 漢文で 記されています。 これによると、

武蔵の父(養父?)新免無二斎は 日下無双兵法術者で、武蔵に 二刀流を教えた。

・佐々木小次郎とは 戦っていない?

碑文には、小次郎は 兵術の達人で、岩流の使い手。 細川家家臣の書いた 「沼田家記」

(17世紀後半)にも 記述があるが・・。 富田勢源に弟子入りしたという史料があり、

これから 小次郎の年齢を推定すると、決闘のときには 60歳を超えることになる。

天文2年(1737)上演の歌舞伎 「敵討巌流島」 に、佐々木巌流という名が出てきて、

岩流の使い手から、巌流という名がつけられ、決闘が行われた 船島も 巌流島といわれるように。

・小倉藩の史料には、小次郎に関する記述がない。 小倉藩の剣術指南もウソ? 決闘場所も

下関(長府藩)の許可が出ず、仕方なく 無人島の船島で 戦った。 公認の決闘ではなく、私闘。

・なぜ、小次郎と戦うことになったのか? 小次郎は 無二斎に 戦いを挑んだが、無二斎は

辞退した。 無二齊が 逃げたと噂をたてられ、代わりに 武蔵が戦うことになった。

・武蔵は 決闘の時刻に贈れたか? 武蔵は 遅れなかった。 小倉碑文に 二人は 同時に到着

したと刻まれている。 両雄同時に 相会す。

・武蔵は 船の櫂(かい)を削って 木刀にしたのか? 櫂の木刀で 戦っていない。 武蔵は

決闘・戦いには 事前に準備した 木刀を使っていた。 決闘では 刀で 相手を殺す必要はなく

優劣が付けばよい。 木刀の方が 軽く扱いやすい。 八代城主の松井寄行が 尋ねると、

武蔵は 日ごろ使っている木刀(126.7cm)を見せた。 木刀は 今も残っている。

・決闘で 小次郎は 死んだのか? 小次郎は 生きていた。 武蔵は 小次郎が生きているのを

確認して、その場を去った。 その後、武蔵の弟子たちが 小次郎を殺した。

小次郎が生きていると、無二斎は また勝負を挑まれることを恐れ、小次郎を殺させた。

武蔵は この決闘が 不名誉な戦いだったので、五輪書には 書き残していない。

小次郎との決闘のあと、武蔵は 小次郎の弟子に襲われることを恐れ、門司城代に助けを求め

無二斎のいる豊後国まで 護衛付きで送ってもらった。

今回の ”歴史鑑定” と 以前 勉強した ”歴史居室” の資料などから 私なりに 武蔵の生涯を推理すると、

・宮本武蔵は、天正12年(1584) 現・高砂市米田町の田原家の次男として生まれた。 5歳

の頃、美作大原の平田家(新免家)に養子にいき、養父・平田(新免)無二斎に 二刀流の指南を受ける。

・13歳の時、平福で、有馬喜兵衛と 最初の決闘を 行い、これに勝つ。

・14歳の頃、修行の旅に出る。 佐用の素戔嗚神社に 立ち寄り、たつのの圓光寺に逗留、修行する。

関ケ原の合戦前、宇喜田氏から新免氏に 出陣要請があり、武蔵も 新免氏からの要請で、合戦に出陣、

西軍として戦うも。敗戦。 圓光寺に逃げ帰る。

・京都の吉岡一門との試合に勝ち、圓光寺に帰った武蔵は、自分の兵法を 「二天一流」 に改める。

武蔵は、生涯に 60回以上決闘をしたと言われていますが、有名なのは

奈良の興福寺の宝蔵院に 宝蔵院胤栄との戦いを望んだが、胤栄は高齢で、一番弟子の奥蔵院道栄と

二度試合をして 二度とも 武蔵が勝った。

宝蔵院から 江戸に向かう途中、伊賀で 鎖鎌の使い手・宍戸梅軒と勝負をし、これも倒すなどが 有名。

・慶長13年 武蔵29歳の時、小次郎と 巌流島で 決闘。

・慶長19年 大坂冬の陣、西軍に加わる。 夏の陣では、東軍・徳川方で戦う。

・元和3年 武蔵の兄・田原久光の次男・伊織を養子にする。 養子の宮本伊織は、15歳で、明石藩・

小笠原忠真に 仕え、20歳で 家老に。 小笠原氏が 小倉に 入封、伊織も従う。 武蔵も 小倉藩・

小笠原氏の食客となる。 島原の乱に 武蔵・伊織 出陣し、軍功をあげる。

・肥後熊本藩主・細川忠利に知遇を得て、客分として逗留。 正保2年(1645)「五輪書」を完成、

「独行道」を残す。 5月19日 没、62歳。

一つ疑問に思うことは、巌流島の決闘の5年後に、伊織を養子にしたので、 伊織は 決闘の詳細を

どの程度知っていたのか? 武蔵の顕彰碑(小倉碑文)の信憑性は? なぜ 伊織は 15歳の若さで

小笠原氏に仕えたのか。 20歳で 家老に。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。

。。。。  。。。

。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます