この記事を初めて読まれる方は呉音霊 呉音神について

それがどういう神なのかを理解するのは困難だろうと思う。

かといってこのブログを読んでいってもそれは

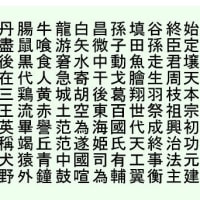

句呉太伯とか姫氏とか陳大王の娘の大比留女とか辛国息長大姫大目命とか

香春神とか都怒我阿羅斯等神とか天日槍とか天忍穂耳神とか呉氏骨神とか王子晋とか

地主山王元弼真君とか桐柏真人王君とか白山姫大神とか

盤古大神とか国常立神とか炎帝神農氏とか兵主神とか蚩尤神とか鍛冶翁とか

九千坊河童とかアジチ姫とかアカル姫とか姫語曽神とかに繋がっていて却って分からなくなる。

それは縄文時代に中国の江南地方から倭国に降臨して

この国に大変革をもたらした御神霊だから一筋縄ではいかないということだ。

前回『香春の呉音霊の足跡は国東半島の姫島から何処へ No434』で

九州から出立している処まで記載しているのでその続編を記載したい。

香春神社の有史時代の祭祀は鶴賀氏と赤染氏で祭祀されているが

鶴賀氏の祭祀は敦賀に残る。

赤染氏については同じ系列に姓を賜わった常世連がいるが

祭祀する神社に常世岐姫神社(とこよきひめじんじゃ)という神社がある。

日本の『新撰姓氏録』では、帰化人系の氏族の一つである常世氏(もと赤染氏)は、

燕王公孫淵の子孫だと称している。

常世岐姫神社は大阪府八尾市神宮寺にある神社が本宮とされる。

googlemapで常世岐姫神社を検索すると埼玉県の行田市の神社がヒットする。

yahoomapでは大阪府八尾市神宮寺五丁目173番と

埼玉県深谷市樫合646番2の2社がヒットする。

常世岐姫神社の検索では燕王公孫淵を祖と称する常世氏が信奉する神を祀る神社であり、

日本全国に数社あるそうだ。

常世岐姫神とはどういう神霊かという疑問がある。

常世連の岐姫神ということになるが、

この岐姫神が意味するのは

私には常世連は中国魏国の姫氏を出自とすると暗示しているように思える。

魏の始祖は畢公高で父は周の文王なので姫姓なのだが

先に赤染氏や常世連は燕王公孫淵の子孫という伝承があると述べたが、

公孫淵は遼東の地で自立し燕王と称したが

魏の司馬懿によって追討され滅んだとある。

常世連は燕王公孫淵の子孫であれば

敵である中国魏国の姫氏を出自と表明する筈が無いように思える。

中国戦国末期以降、姓と氏は同一化されて姫姓は消えていくのだが

赤染氏常世連は公孫氏で姫姓なのだろうか?

春秋時代の鄭に仕えた政治家で子産は

姓は姫、氏は国、諱は僑、字は子産で「公孫僑」とも呼ばれることから

公孫には姫姓も存在している。

鄭国は現在の河南省あたりで黄河の南で

先史文化でいえば裴李崗文化や仰韶文化となる。

もし赤染氏が燕王公孫淵の子孫であれば間違いなく朝鮮経由の帰化人となる。

このブログでは呉音霊祭祀者は長江から船で九州に渡来し香春で繁栄した後に

朝鮮に進出し一部の人が朝鮮から再び日本に戻ったという説を取っている。

そして長江から船で九州に渡来した時代は春秋時代で縄文末期と考えている。

燕王公孫淵を祖とする話は中国三国時代の武将なので時代が合わない。

公孫僑であれば紀元前522年に死去しているのでつじつまが合う。

赤染氏は先史時代の中国からの渡来人なのか有史時代の朝鮮からの渡来人なのかで

春秋時代の呉音霊の左回りに添う話か

三国時代の右回りに逆流している話なのか大きく展開が変わる。

赤染氏が呉系であれば呉服くれはどりの茜の赤染ということで

違和感が無い。

もともと染色の基本色は藍色であり

『荀子』勧学篇に「青は藍より出でて藍より青し」という

有名な言葉を記している。

染料の藍玉はどす黒い藍色なのだが

シルクが染まるときれいな青色になることに由来する。

赤色の染色は呉藍と呼ばれやはり基本色の藍の文字が用いられている。

これは呉藍が示す通り呉よりもたらされた赤染色と考えられている。

この呉藍の読みの「くれあい」から紅=「くれない」に変化している。

染色材料は紅花である。

さて根拠が無い空想論的話が続くが

この赤染氏にも日向の封印がされている。

赤染徳足は672年の壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)側の

高市皇子に従って都を脱したとある。

ここでも身狭の生霊の話と同じく大海人皇子側だ。

そして赤染徳足は赤染日向の子とされる。

大海人皇子(天武天皇)に従った人物として

他には物部日向などもあげられるがこれも日向の封印であろう。

藤原不比等にはじまり現代まで続くある勢力は

朝鮮からの右回りの流れを強めるために

左回り伝承の封印に躍起になっているようだ。

注:赤染氏の常世連との繋がりは『続日本紀』にて確認できる。

『続日本紀』天平19年(747)八月

「正六位上赤染造広足、赤染高麻呂ら九人に常世連の姓を賜ふ」

同、天平勝宝2年(750)九月

「正六位上赤染造広足、赤染高麻呂ら二十四人に常世連の姓を賜ふ」

同、宝亀8年(777)四月

「右京の人従六位赤染国持ら四人、河内大県郡の人赤染人足ら十三人、

遠江国蓁原郡の人従八位下赤染長浜、

因幡国八上郡の人外従六位赤染帯縄ら十九人に常世連の姓を賜ふ」

後記:昨日赤染氏の染色について呉藍の項目を追記していて

ふとTVをつけたら浅見光彦シリーズ「姫島殺人事件」を再放送していた。

何かヒントがあるかもしれないと思って観たのだが

ドラマの中では姫島に造船所があることが気になった。

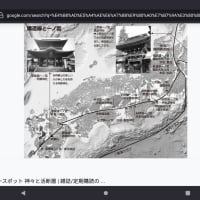

このドラマの中で大阪の姫島神社が出てくるのだけど

大阪の神社関係を添付しておく。

姫嶋神社 大阪市西淀川区姫島4-14-2

祭神 阿迦留姫命、住吉大神

比売許曽神社 大阪府東成区東小橋3-8-14

祭神 下照比売命

赤留比売命神社 大阪市平野区平野東2-10

祭神 赤留比賣命

しかし浅見光彦シリーズで検索したら

なぜか最初に目に留まったのが藍色という文字だった。

もう少し霊的情報は直接的に訴えかけていただきたいものだが

もしかして今訴えかけている呉系神霊は

日本語が出来ないのだろうか?

それがどういう神なのかを理解するのは困難だろうと思う。

かといってこのブログを読んでいってもそれは

句呉太伯とか姫氏とか陳大王の娘の大比留女とか辛国息長大姫大目命とか

香春神とか都怒我阿羅斯等神とか天日槍とか天忍穂耳神とか呉氏骨神とか王子晋とか

地主山王元弼真君とか桐柏真人王君とか白山姫大神とか

盤古大神とか国常立神とか炎帝神農氏とか兵主神とか蚩尤神とか鍛冶翁とか

九千坊河童とかアジチ姫とかアカル姫とか姫語曽神とかに繋がっていて却って分からなくなる。

それは縄文時代に中国の江南地方から倭国に降臨して

この国に大変革をもたらした御神霊だから一筋縄ではいかないということだ。

前回『香春の呉音霊の足跡は国東半島の姫島から何処へ No434』で

九州から出立している処まで記載しているのでその続編を記載したい。

香春神社の有史時代の祭祀は鶴賀氏と赤染氏で祭祀されているが

鶴賀氏の祭祀は敦賀に残る。

赤染氏については同じ系列に姓を賜わった常世連がいるが

祭祀する神社に常世岐姫神社(とこよきひめじんじゃ)という神社がある。

日本の『新撰姓氏録』では、帰化人系の氏族の一つである常世氏(もと赤染氏)は、

燕王公孫淵の子孫だと称している。

常世岐姫神社は大阪府八尾市神宮寺にある神社が本宮とされる。

googlemapで常世岐姫神社を検索すると埼玉県の行田市の神社がヒットする。

yahoomapでは大阪府八尾市神宮寺五丁目173番と

埼玉県深谷市樫合646番2の2社がヒットする。

常世岐姫神社の検索では燕王公孫淵を祖と称する常世氏が信奉する神を祀る神社であり、

日本全国に数社あるそうだ。

常世岐姫神とはどういう神霊かという疑問がある。

常世連の岐姫神ということになるが、

この岐姫神が意味するのは

私には常世連は中国魏国の姫氏を出自とすると暗示しているように思える。

魏の始祖は畢公高で父は周の文王なので姫姓なのだが

先に赤染氏や常世連は燕王公孫淵の子孫という伝承があると述べたが、

公孫淵は遼東の地で自立し燕王と称したが

魏の司馬懿によって追討され滅んだとある。

常世連は燕王公孫淵の子孫であれば

敵である中国魏国の姫氏を出自と表明する筈が無いように思える。

中国戦国末期以降、姓と氏は同一化されて姫姓は消えていくのだが

赤染氏常世連は公孫氏で姫姓なのだろうか?

春秋時代の鄭に仕えた政治家で子産は

姓は姫、氏は国、諱は僑、字は子産で「公孫僑」とも呼ばれることから

公孫には姫姓も存在している。

鄭国は現在の河南省あたりで黄河の南で

先史文化でいえば裴李崗文化や仰韶文化となる。

もし赤染氏が燕王公孫淵の子孫であれば間違いなく朝鮮経由の帰化人となる。

このブログでは呉音霊祭祀者は長江から船で九州に渡来し香春で繁栄した後に

朝鮮に進出し一部の人が朝鮮から再び日本に戻ったという説を取っている。

そして長江から船で九州に渡来した時代は春秋時代で縄文末期と考えている。

燕王公孫淵を祖とする話は中国三国時代の武将なので時代が合わない。

公孫僑であれば紀元前522年に死去しているのでつじつまが合う。

赤染氏は先史時代の中国からの渡来人なのか有史時代の朝鮮からの渡来人なのかで

春秋時代の呉音霊の左回りに添う話か

三国時代の右回りに逆流している話なのか大きく展開が変わる。

赤染氏が呉系であれば呉服くれはどりの茜の赤染ということで

違和感が無い。

もともと染色の基本色は藍色であり

『荀子』勧学篇に「青は藍より出でて藍より青し」という

有名な言葉を記している。

染料の藍玉はどす黒い藍色なのだが

シルクが染まるときれいな青色になることに由来する。

赤色の染色は呉藍と呼ばれやはり基本色の藍の文字が用いられている。

これは呉藍が示す通り呉よりもたらされた赤染色と考えられている。

この呉藍の読みの「くれあい」から紅=「くれない」に変化している。

染色材料は紅花である。

さて根拠が無い空想論的話が続くが

この赤染氏にも日向の封印がされている。

赤染徳足は672年の壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)側の

高市皇子に従って都を脱したとある。

ここでも身狭の生霊の話と同じく大海人皇子側だ。

そして赤染徳足は赤染日向の子とされる。

大海人皇子(天武天皇)に従った人物として

他には物部日向などもあげられるがこれも日向の封印であろう。

藤原不比等にはじまり現代まで続くある勢力は

朝鮮からの右回りの流れを強めるために

左回り伝承の封印に躍起になっているようだ。

注:赤染氏の常世連との繋がりは『続日本紀』にて確認できる。

『続日本紀』天平19年(747)八月

「正六位上赤染造広足、赤染高麻呂ら九人に常世連の姓を賜ふ」

同、天平勝宝2年(750)九月

「正六位上赤染造広足、赤染高麻呂ら二十四人に常世連の姓を賜ふ」

同、宝亀8年(777)四月

「右京の人従六位赤染国持ら四人、河内大県郡の人赤染人足ら十三人、

遠江国蓁原郡の人従八位下赤染長浜、

因幡国八上郡の人外従六位赤染帯縄ら十九人に常世連の姓を賜ふ」

後記:昨日赤染氏の染色について呉藍の項目を追記していて

ふとTVをつけたら浅見光彦シリーズ「姫島殺人事件」を再放送していた。

何かヒントがあるかもしれないと思って観たのだが

ドラマの中では姫島に造船所があることが気になった。

このドラマの中で大阪の姫島神社が出てくるのだけど

大阪の神社関係を添付しておく。

姫嶋神社 大阪市西淀川区姫島4-14-2

祭神 阿迦留姫命、住吉大神

比売許曽神社 大阪府東成区東小橋3-8-14

祭神 下照比売命

赤留比売命神社 大阪市平野区平野東2-10

祭神 赤留比賣命

しかし浅見光彦シリーズで検索したら

なぜか最初に目に留まったのが藍色という文字だった。

もう少し霊的情報は直接的に訴えかけていただきたいものだが

もしかして今訴えかけている呉系神霊は

日本語が出来ないのだろうか?

おまけに八上なら、八上姫にもつながりそうです。うさぎは、巫女的な資質がありそうですから。

ただ相当利用されていそうなので、なにかやらかしていないのか不安にはなりますが実際やっているかは分かりませんよね。その後いっぱいやってきているので。因幡には行きそうな気がしますよね。

熊本にもミホツ姫もいるようなので。

5047、息子は皇子で宇治天皇になってたりして?でも木のまたに隠されちゃってないかな?

弓削神社や、八尾市の古い楠木のある神社、八尾市の楠木に異常に反応して、写真を撮りまくったのを覚えてます。八尾の勝軍寺に物部守屋の首池があり、なんとなく、中国にエネルギーを送る仕掛けになってるんじゃないかと思いました。

この前に行った、京都六孫王神社の池も、半分枯れており、封印が溶けていると思いました。

以前、報告させていただきました穴織神社は隣接するように、池があり、その水は、八王子川に流れるように、設計されていました。

道鏡禅師の故郷とも言われているところですね。

物部氏族阿刀氏の本拠でもありますね。

大聖勝軍寺も一度は参詣したい処です。

八尾といえば八岐大蛇しか思い浮かばないのですが

杵築神社が大國主命ではなく素戔嗚尊を祀っているのも

興味深いです。

そんな物部氏ゆかりの地になんで赤染氏が関わってくるのでしょう。

私見では北九州の遠賀川の物部氏と香春の赤染氏が

河川を通して接点があったからでしょう。

香春の銅採掘の汚泥等は全て遠賀川に流れ込むので

遠賀川流域の住民は足尾鉱毒事件のように

稲の立ち腐れや謎の病に苦しんだものと思われます。

銅鉱毒はイタイイタイ病と言われ塗炭の苦しみが続きます。

北九州の物部氏はそれに加えて

他国との軋轢が生じて故郷をあとにしたのでしょうね。

宇部神社もかなり気になってます、その裏の古墳は蘇我氏関連なのかな?

麻積王が宇治天皇?伯母さまへ

蘇我と麻積の接点を時間を超えてヘルプお願いいたします。赤兄は天武を見送ったのは宇治。宇治が京都じゃないならここから吉野へ?流されたのではなく、攻めてきた?4023

宇治は鳥取県の宇治の事で、京都府の宇治ではないとの事です。

島根・鳥取は共に旧蘇我・物部連合国の副首都があった場所なので、赤兄(大海皇子・総持天皇)はここから九州の吉野へ向かったと言っていました。ただ、福岡の吉野か熊本の吉野かは判らないとの事です。この場に登場するのは九州大王の赤兄(総持寺天皇)と近江大王の蘇我果安(本物の大友皇子) だけで、本物の天武こと唐の高宗は登場していません。

壬申の乱が、蘇我倭国大王家対唐・百済連合軍との戦争であった事実を隠ぺいする為に、畿内の宇治と吉野で起きた事にしている、と伯母は言っていました。

麻積王子の読み方は、(おうみおうじ)と(あづみおうじ)のダブルミーニングではないか?とコメンテーターその2が言ってたそうです。母は安曇王家の王女で、安康天皇の血も引く血筋だそうです。高市皇子が安曇族と懇意だったのは、この麻積皇子の存在が大きいからだとか。

8411

吉野へ行ったのは赤兄で天武を見送ったわけではない。その頃九州でまだ揉めていた頃なのかもしれませんね。

吉野は多分熊本かなあ?最終的には熊本でやられるので福岡が先か?

火あぶりになったのが赤兄でもう一人が果安になるのかなあ?赤兄はアカウミガメかな?ヤタガラス?亀甲羅を焼くような占い見たいなのがあったらしいけど本当は違うらしいとか。果安の方ははたなのでハチの方。

なんとなく九州でやられてすり替わって近畿に入る様にも。ただ斉明さんの墓があるので関係者は近畿にもいるはず。

どちらにしても歴史上の舞台を明らかに小さくしたいみたいですね。つまり大きくされるとまずいわけなのでしょう。

やっぱり静岡、神奈川、群馬、埼玉、福島、東北、亀が盗まれた青森まで視点を広げた方が良さそうですね。1670

そうそう、媽祖が絡んできましたよ。

八尾市は、弓削道鏡禅師、玄昉様跡部神社「阿刀」の本拠地です。

あと、常世岐姫神社「とこよきひめ」で思いついたのが、奈良桜井市の與喜天満神社です。「よき」が一緒なんですが、祭神が菅原道真公です。そこも、八王子をお祭りしています。長谷寺のすぐ近くでした。

杵築神社が、八尾にあるとは知りませんでした。

私はある方から、クシナダ姫と縁があるので、出雲大社の背後のスサの社と八重垣神社に行きなさいと言われ、行きましたが、スサの社で30分ほど、ぼーっとした後、ものすごい頭痛に襲われて八重垣には行けず、死ぬ思いで帰宅しました。出雲大社「杵築大社」なのに、大国主ではなく、スサノオのとこに行けと言われたことを思い出しました。

川を通じて、北九州の物部氏と赤染氏が関わっていたのですね。現地でしかわからないことです。

私が大阪市内辺りに呉音霊はきたのではないかと、予想してましたが、残念、もう少し南の八尾市辺りに痕跡が残されていたのですね。

吉田様の洞察力には、いつも驚嘆させられます。

琵琶湖での邂逅から虹と空間の観応を経て、東国三社で未訪だったいきす神社に行って来ました。バスターミナルから歩いて片道3Km。ずっと気持ちの良い風が吹いていました。遮るもののない空間とおぼつかない足元。白鬚神社さんで賜った弓矢を持っていったのですが、こういうものでもないと寄る辺がない感じ。

吉田様も以前の記事にされていましたが、確かに海の港としての役割は・・・でしたが、天の港としての役割は十分果たしているように感じました。風に満たされているというか。ご神木の回りの空間が歪んでいましたが、それはご愛嬌ということで。利根川越しに筑波山も見えて、7月中旬に筑波山に登って人との係わりから和解が見えたので、素直に風と戯れました。(忍潮井そばのお宅は猿田さんで驚きました。)

今回は「遠江国蓁原郡」に反応。現島田市付近で大井川(大堰川?姫島=鬼島=木島?)。父方祖母の実家があります。祖母は洋和裁の名人でした。やはり秦氏(多氏)がポイントなのでしょうか。ただフォッサマグナという強大なエネルギー帯があって、それが人類進化のきっかけであり、鉱脈を生み出しているので金属の民は地をよく知っていたと。秦氏は死と再生の仕組みを握っていたのでしょうか?いきす神社では白鬚神社同様でっかいクロアゲハがずっと傍にいました。大生神社と大井川沿いに少彦名神を大国主命以外と祭る神社が多いのが気になります。

藤枝飽波神社の謎も追っていて、高草山とセットになる虚空蔵山があり、ここには伊勢朝熊、京都嵐山と一木三体となる伝聖徳太子作の虚空蔵菩薩像があるそうです。虚空蔵山は片面が崖で、このあたりは益頭郡八田郷でした。

さくら様

池田には仕事でよく行きます。駅側の呉服神社には知人から預かった熊野の磐笛を納めました。穴織神社は未訪なので次回いってみます。呉服神社・伊居太神社・穴織神社の三角。このあたりにも川を挟んで姫神が争う伝承があったような。消えた織姫が妙見山経由で綾部の羽衣伝説につながる?と探索したことがありました。武蔵野市にも杵築大社ありますよ。巨木と富士塚があり好きな感じです。あと、三上山は竜宮と呼ばれているそうです。

りひと様

いつもコメントくださるのにどう返していいかわからずごめんなさい。

向島は島田市にもあります。静岡は白鬚神社がすごく多いそうです。

大井川のはじめの一滴は赤石山脈の白峰三山。

家康はなぜ橋を架けない川に大井川を選んだのでしょう?大井川の川上には秦福代の足跡が残ります。

吉田様

比良明神≒猿田彦≒豊受神≒息吹戸主ってないですよね?天と海が反転しているのが気になります。

また、九州熊本あたりと遠江榛原郡は赤い土器が発掘されているようです。同じような鯨面もあるそうです。

長々と失礼しました。

とてもお疲れ様でした。

古代の港は風がないと成り立ちません。

海の港 天の港 風の港 いい参拝が出来たようですね。

ところで大生神社と大井川沿いというのは

静岡県の大井川のことでしょうか?

少彦名神を祭る神社の社名など分かりますでしょうか?

飽波神社の傍は瀬戸川でしたか?

大井川も近くを流れていますよね。

はい、静岡県の大井川です。

少彦名神を祭るのは、敬満神社(川下)と白光神社(川上)です。敬満神社のあたりには舟木郷もあり。

おっしゃるとおり、飽波神社の傍は瀬戸川ですが、昔は大井川が氾濫すると飽波神社の方まで被害があったそうです。そして何故か飽波神社の近くに大井神社があります。

少彦名神が水の女神の一面をもつということをこちらで知り、今では違和感はないのですが、地元でその名を聞くと反応してしまいます。

ちなみに島田市の大井神社は現在ミズハメ、ハニヤスメ、アマテラスを祭りますが、国史では「大井神」、駿河国内神名帳では「大井天神」の記載があり、単純に大井川を神格化したことがはじまりのようです。

吉田様の探索に少しでもお役に立てれば嬉しいです。

いきす神社参拝の日は曇りがちで、湿気も少なかったので楽しく行ってこれました。歩いていくといろいろな発見があり、深く繋がれるので・・・酔狂だと自分でも思います。