今まで数十年間も日月星の神霊を追いかけてきたし

日月神示も相当に読み解いてきたのだが

日月星と日月は別の神霊系統(信仰系統)であることに

全く気づいていなかった。

日月星は三柱であり造化三神であり三位一体の系統である。

「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」

「天照大神」「月読大神」「素盞嗚神」

「妙見神」「妙音神」「妙理神」

「幸の神」「久那斗の大神」「猿田彦大神」

あるいはカバラで表わすと

「峻厳の柱=女性性」「慈悲の柱=男性性」「均衡の柱=子の柱」

キリスト教では三位一体を

唯一神の父(神)、子(キリスト)、聖霊の3つの姿というが

△図のように上に頂点があるということを一神教では強調している。

それでも母を精霊の中に隠したことは罪深く感じられる。

筆者的には▽の方がシックリくる。

私の感応においては

おおざっぱに云って日月星は生命の血統を意味している。

それに対して

日月とは日=陽 月=陰の陰陽太極の系統であり

そこから全てが産まれ出るという事でつまりは神羅万象となる。

おおざっぱに云って霊的な生成であり生まれ変わりの神霊系統である。

感覚としては0と1で成り立つ二進法の世界をイメージしていただきたい。

現在のコンピューターを含めた電子情報世界は

日=陽=(+)と月=陰=(-)で驚くことに全てが表現されていて

星の入り込む余地がないように観える。

量子コンピューターが登場して初めて日月星の世界となるのであろう。

最近になって周易を研究している。

そこに至った理由は興味深いので後で示すが、

「易に太極あり、これ両儀を生じ、両儀は四象を生じ、四象は八卦を生ず」と云われている。

私見ではこの太極図の発案は縄文の二個の勾玉由来である。

魏志倭人伝より

「壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪拘等二十人 送政等還

因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雑錦二十匹」

「壱与は大夫の率善中郎将、掖邪拘等二十人を派遣して、張政等が帰るのを送らせた。

そして、 臺(中央官庁)に至り、男女の生口三十人を献上し、

白珠五千孔、青大句珠二枚、模様の異なる 雑錦二十匹を貢いだ。」

白玉5000個と青くて大きく曲がった青い玉≒緑の玉(翡翠の勾玉)2個を

献上している。

この時に勾玉の形状の由来についての説明もされたはずだと思う。

ビルマの本翡翠が中国にもたらされるのは後代の18世紀の事なので

中国での本翡翠の初見となると思われる。

そして勾玉が2個であることに深い意味が感じられる。

記紀においてまず登場するのは造化三神なのだが

何故か具体的に国生みをするのはイザナギ・イザナミの二柱神で

今まで何の違和感も感じていなかったが

イザナギ・イザナミの神の話と造化三神の話は

二つの民族の信仰系統を一つの神話にまとめ上げたものであり

具体的にいうと『日月星と日月は別の神霊系統』ということである。

さて周易を研究するに至った話であるが ⇒記載途中 写真準備

周易の世界観は陰と陽を中心として成り立っている。

占法としては基本的に銭の裏表を複数回確認することにより占うのであるが

これを簡略化?というか可視化して竹ひご50本使った筮竹で占う事が多い。

これだと三回の手順で下卦8種×上卦8種×爻6種=384種を導き出せる。

ところが周易から発展したと思われる断易(四柱推命と共通項目が多い)では

一回の擲銭(投銭)に三枚の銭を使って単なる表裏だけでなく

8回に1度の確率の表表表と裏裏裏を重視して陰陽を入れ替えたりと

プログラム的には不可思議な変数を挿入している。

なぜ二進法の易の世界に三の世界が貫入しているのか、

今まで不思議とも思わなかったが

日月の陰陽の信仰系統に

日月星の信仰系統が攻め込んできたと考えると納得出来る。

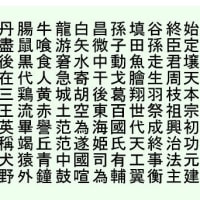

たぶん「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の

十干は日月系で

「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の

3×4の十二支は日月星系だと仮定すると

日月系神霊と日月星系神霊との系統上の交わりで

齟齬が生じる部分が空亡=天中殺となるのがなんとなく理解できる。

断易や四柱推命では十二支の巡りの中で2組の相性だけでなく

3組の組み合わせも重視している。

説明は省くが三合・支合・七冲・六害・三刑と自刑などの組み合わせであるが

周易の陰陽の世界観を超えているように感じる。

もっとも断易や四柱推命には五行「木・火・土・金・水」も組み込まれており

筆者に神霊世界の全貌が見えている訳ではない。

※空亡=天中殺とは十干と十二支を組み合わせたときに出来る余りの

二支のことで干支において天が味方しない時を意味する。

あと関係があるのか判らないがロムルス暦では一年を10か月としているらしい。

※周易の世界が384種で成り立つのに対して断易はさらに多くの要素が含まれ

相当な展開となる。その分曖昧な解釈ともなり易い欠点もある。

記載途中

日月神示も相当に読み解いてきたのだが

日月星と日月は別の神霊系統(信仰系統)であることに

全く気づいていなかった。

日月星は三柱であり造化三神であり三位一体の系統である。

「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」

「天照大神」「月読大神」「素盞嗚神」

「妙見神」「妙音神」「妙理神」

「幸の神」「久那斗の大神」「猿田彦大神」

あるいはカバラで表わすと

「峻厳の柱=女性性」「慈悲の柱=男性性」「均衡の柱=子の柱」

キリスト教では三位一体を

唯一神の父(神)、子(キリスト)、聖霊の3つの姿というが

△図のように上に頂点があるということを一神教では強調している。

それでも母を精霊の中に隠したことは罪深く感じられる。

筆者的には▽の方がシックリくる。

私の感応においては

おおざっぱに云って日月星は生命の血統を意味している。

それに対して

日月とは日=陽 月=陰の陰陽太極の系統であり

そこから全てが産まれ出るという事でつまりは神羅万象となる。

おおざっぱに云って霊的な生成であり生まれ変わりの神霊系統である。

感覚としては0と1で成り立つ二進法の世界をイメージしていただきたい。

現在のコンピューターを含めた電子情報世界は

日=陽=(+)と月=陰=(-)で驚くことに全てが表現されていて

星の入り込む余地がないように観える。

量子コンピューターが登場して初めて日月星の世界となるのであろう。

最近になって周易を研究している。

そこに至った理由は興味深いので後で示すが、

「易に太極あり、これ両儀を生じ、両儀は四象を生じ、四象は八卦を生ず」と云われている。

私見ではこの太極図の発案は縄文の二個の勾玉由来である。

魏志倭人伝より

「壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪拘等二十人 送政等還

因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雑錦二十匹」

「壱与は大夫の率善中郎将、掖邪拘等二十人を派遣して、張政等が帰るのを送らせた。

そして、 臺(中央官庁)に至り、男女の生口三十人を献上し、

白珠五千孔、青大句珠二枚、模様の異なる 雑錦二十匹を貢いだ。」

白玉5000個と青くて大きく曲がった青い玉≒緑の玉(翡翠の勾玉)2個を

献上している。

この時に勾玉の形状の由来についての説明もされたはずだと思う。

ビルマの本翡翠が中国にもたらされるのは後代の18世紀の事なので

中国での本翡翠の初見となると思われる。

そして勾玉が2個であることに深い意味が感じられる。

記紀においてまず登場するのは造化三神なのだが

何故か具体的に国生みをするのはイザナギ・イザナミの二柱神で

今まで何の違和感も感じていなかったが

イザナギ・イザナミの神の話と造化三神の話は

二つの民族の信仰系統を一つの神話にまとめ上げたものであり

具体的にいうと『日月星と日月は別の神霊系統』ということである。

さて周易を研究するに至った話であるが ⇒記載途中 写真準備

周易の世界観は陰と陽を中心として成り立っている。

占法としては基本的に銭の裏表を複数回確認することにより占うのであるが

これを簡略化?というか可視化して竹ひご50本使った筮竹で占う事が多い。

これだと三回の手順で下卦8種×上卦8種×爻6種=384種を導き出せる。

ところが周易から発展したと思われる断易(四柱推命と共通項目が多い)では

一回の擲銭(投銭)に三枚の銭を使って単なる表裏だけでなく

8回に1度の確率の表表表と裏裏裏を重視して陰陽を入れ替えたりと

プログラム的には不可思議な変数を挿入している。

なぜ二進法の易の世界に三の世界が貫入しているのか、

今まで不思議とも思わなかったが

日月の陰陽の信仰系統に

日月星の信仰系統が攻め込んできたと考えると納得出来る。

たぶん「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の

十干は日月系で

「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の

3×4の十二支は日月星系だと仮定すると

日月系神霊と日月星系神霊との系統上の交わりで

齟齬が生じる部分が空亡=天中殺となるのがなんとなく理解できる。

断易や四柱推命では十二支の巡りの中で2組の相性だけでなく

3組の組み合わせも重視している。

説明は省くが三合・支合・七冲・六害・三刑と自刑などの組み合わせであるが

周易の陰陽の世界観を超えているように感じる。

もっとも断易や四柱推命には五行「木・火・土・金・水」も組み込まれており

筆者に神霊世界の全貌が見えている訳ではない。

※空亡=天中殺とは十干と十二支を組み合わせたときに出来る余りの

二支のことで干支において天が味方しない時を意味する。

あと関係があるのか判らないがロムルス暦では一年を10か月としているらしい。

※周易の世界が384種で成り立つのに対して断易はさらに多くの要素が含まれ

相当な展開となる。その分曖昧な解釈ともなり易い欠点もある。

記載途中

周易という占いは知りませんでした。

調べてみますと、

周易の研究 : 音占いから陰陽占いへ

古賀登著

雄山閣, 2014.11

内容説明

殷・周文化交代期に生まれた易は〓筮(ちょうぜい)して出た数を音律にして瞽師(こし)に聴かせ、瞽師が想起した印象を王が占断する“音占い”であった。春秋時代に至り王朝の権威を回復するために生まれた易が陰陽二爻を組み合わせた八卦・六十四卦による“陰陽占い”である。その「周易」は戦国時代以降、人生論から宇宙論におよぶ壮大な中国固有の哲学体系へと変貌する。

目次

前編 音占い(『周易』説卦伝の帝について;周易説卦伝の八卦方位と音占い;盲目のかたりべ瞽師)

後編 陰陽占い(音占いの終焉と陰陽二爻の組み合わせ記号による易占;周易に関連した俗信)

※目の見えない人は聴覚が発達しているからですね。

身近でご縁のある場所で感覚を得てきましたので、世界平和を願って

経験を伝えたいと思います。

周易については、音から記号に変化しています。

乙・音が関わっていたという事で、音霊として龍宮乙姫や乙護法童子や琵琶を持つ弁財天、妙音天

このような古代中国の歴史・周易に関わる音の神霊は摩多羅神、関蝉丸神社(猿田彦神、豊玉姫神)が思い浮かびます。

①日月として、私が持っているお札は

奈良豆比古神社のものです。奈良ですね。

翁舞があり、三人の翁が舞います。「牛祭」(摩多羅神の祭り)に似ていますね。

それは、出雲の鰐淵寺の摩多羅社に行き、談山神社の権堂(摩多羅社、常行堂)に行きましたので、

同じものだと考えています。

日月の御札と同じ感じの位置で日月が描かれているのは、

下鴨神社の足付け神事、みたらし祭りでのお札で、日と丑(月)です。

月の位置に、丑と書かれています。

賀茂族は月の字を丑と書くことで、月神を隠したのではないかと思います。

②月日神社 ネット情報抜粋

同じく奈良の率川神社近くにある、月日神社です

奈良時代、聖武天皇の建立と伝えられた法楽寺(現在は廃寺)の『和州法楽寺縁起』には、神功皇后三韓出兵の際に、与止日女神の御力により干・満の珠を得て難を逃れ、「与止日女神を当所鎮守として勧請し崇め奉る」と記載されています。また「早珠・満珠を以って日神・月神として月日の明神と号するものなり」とも伝わります。

月向かい・日向かいの神、あるいは月読み、日読みの神として、背景に陰陽道の暦つくりの影響を考える説、また住吉の神三座(底筒之男命・中筒之男命・上筒之男命)を比定する説、天照大神、素戔嗚尊、月読命とする説がありますが、詳細は不明です。

【御祭神】

・与止日女神(よどめひめのかみ)

・早珠日神(かんずひのかみ)

・満珠月神(まんずつきのかみ)

この夏、与止日女神を一宮としている佐賀県に出向きましたので、身近に感じます。

逢坂の淀川は与止日命神から名付けているでしょうね。

③城南宮 日月星の紋

神功皇后が立てた旗の印は太陽と月と星を組み合わせたもので、城南宮の「三光の御神紋」と呼ばれています。 本殿の主祭神は、国常立尊、息長帯日売命、八千戈神で、息長帯日売命は神功皇后のこと。 一方、八千戈神は大国主命の別名とされています。

「ここで、国常立尊と息長帯日売命と八千戈神(出雲の大國主命)

私見では、国常立尊は龍宮乙姫の系譜、占い、方違いの神、

息長帯日売命は、巫女、国家祭祀の女王(四つ目)、祭祀者

八千戈神は、出雲に追いやられたヤマト王権の前にいた日本古来の縄文の民がお祀りしていた神か?ウサ族ギと鰐族。

縄文の豊玉姫は、ワニの形をした哺乳類の化石を感じました、それは哺乳類なので、丑にも似ています。」

『延喜式』神名帳の紀伊郡には城南宮の名は見当たらず、その代わりと言っていいのか、真幡寸(まはたき)神社2座が小社として列せられていました。現在、真幡寸神社は城南宮の摂社となっていて、真幡寸大神と応神天皇が祀られています。『日本紀略』弘仁7年(816)7月条には「飛鳥田神、真幡寸神、官社の例に預かり」とあり、続けて「鴨別雷神(かもわけいかづちのかみ)の別名」ともされています。以後、官幣を受けていることから、真幡寸神社は城南宮の前身とも考えられています。ちなみにいつ頃からか飛鳥田神社も城南宮の摂社となっていました。

つまり、元は、二社であり、真幡寸神社と飛鳥田神社であったのです。

熊野の地は飛鳥の地名が目につきました。熊野詣で出立の地であるのは、飛鳥田神社の名残かと感じます。阿須賀神社にある伝承は徐福ではなく、もっと古い縄文海人族の御話だと思います。

城南宮近くにある藤森神社を案内したタクシー運転手さんは、ここは秦氏つまり秦の始皇帝と関係があると言っていました。

城南宮には三光社があり、そこは天照大御神

三光、日月星を天照大御神とされています。確かに、どれも根源として、空見る、光ですね。

ソラミツヤマトです

虚空見つ日本 (空回つ大和/空見つ大和)。

空を回って、天が下を恵みてやって来た、日月の君が座す大和国。

テルヒコが治めた狭義の大和地方。

「そらみつ」は「1. 天空を回る」「2. 空の下を恵る」「3. 空つ尊が座す」の3意をかける。

これはやはり「皇君」を「天空を回って地を恵む日月」に準えての表現。

「やまとくに」はここでは「(日月に)和される地」、同時に「なかくに(中国)」の意。

城南宮の神功皇后は虚見つヤマトの天皇・祭祀者という意味にも読めますね。

日月星の血統というのは、天王、天皇、祭祀者

日月は音霊から歳徳神?、そこから大歳神?

まだ勉強と経験が必要です。